文|橙雨伞公益

“当时我没报警,因为他不断地威胁要弄死我、杀我全家。”

近日,一则反转引发了网络热议。

5月9日,陕西西安。经网友爆料,在一辆银色宝马车旁边,一名男子当街对一女子拳打脚踢,还多次试图把她塞进后备箱里。

女子大声哭喊抗拒,但男子仍未停止施暴,直到爆料人喊话并报警。

视频曝光后迅速引起网友们的关注,只是关注的重点很快歪了楼。评论区内,充满预设性恶意的言论层出不穷:

“这就是拜金女的下场!”

“传说中的坐在宝马车里哭?”

“为什么不报警?肯定自己也不是什么好东西!”

“反转”来得如此之快。5月12日,受害女性在接受采访时称:视频中出现的宝马车,是她自己全款买的。

消息一出,立刻让先前大喊“拜金女”的质疑者们噤了声。

“反转”虽爽快,却也不免令人感到悲哀:且不论“拜金女”假设背后隐含的恶意和根深蒂固的社会偏见,女性在受到伤害后,却仍被迫要自证“清白”。

根据该女子透露的信息,她被施暴,只是因为男方提出分手。而这种公开场合的施暴行为已经发生过四次了,前三次都没有人帮她报警。

她为什么不自己报警?

“因为他不断地威胁要弄死我、杀我全家。”

亲密关系如何伤害我们

平时只要稍微关注新闻的人都会知道,上述案件根本不是个例,而是性别暴力事件中的普遍现象。

百度输入关键字“亲密关系暴力”,“危险伴侣”,“分手威胁”,搜索结果触目惊心。

2008年,梅州市一35岁青年因女友提出分手,趁深夜女友家人熟睡时,持刀砍杀女友全家4口,致使女友父亲抢救无效死亡,女友弟、妹被砍成重伤,母亲轻伤。

2013年,日本警方逮捕了一名多次给前女友拨打恐吓电话,并发出1000余封邮件扬言要杀死对方全家的大学财务科职员。

2019年,一男生与大学初恋女友提出分手后遭女方泼硫酸,且反锁房门阻止其自救……

亲密伴侣中,一方对另一方实施暴力的恶性伤害事件不胜枚举。

可很多受害者由于忌惮对方的威胁,或纠结于情感层面的复杂性,通常不会在伤害发生后的第一时间报警;即便报了警,也往往因为证据收集困难,导致最终因证据不足而不了了之。

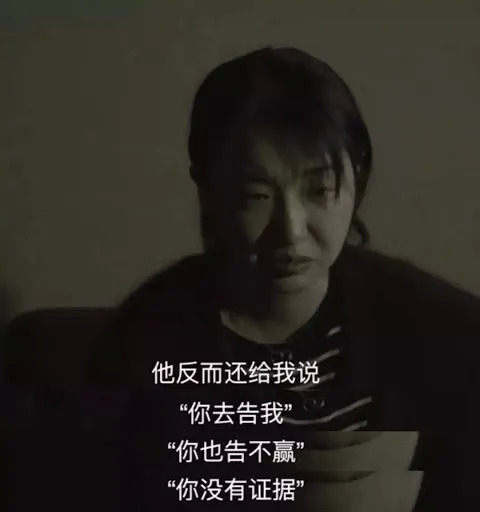

美妆博主@宇芽 在微博自曝被家暴

TA们长期遭受身体与精神的双重折磨,痛苦不堪却无法挣脱,甚至受到生命威胁。

北京大学第六医院临床心理科副主任医师易嘉龙,在接受记者采访时曾透露:

门诊接收的很多心理障碍患者,都有被亲密伴侣暴力伤害的经历。其中,施暴者多为男性,而患者以女性为主。施暴者一般患有多种心理症状,在人际关系交往中表现出不稳定、易冲动、好猜疑等特征,容易发生强烈的情绪起伏,如暴怒、狂躁、失落等。

以上种种无不在告诉我们,一个情绪控制力差、好猜忌、控制心强的伴侣十分危险,这类亲密关系给弱势一方带来的影响,可能是极具伤害性和毁灭性的。

回到文章开头的案例,男方多次在公共场合施暴,女方身处法治社会,却被禁锢在威胁恐吓的阴影里,无法走到阳光下,通过法律手段保护自己,这该是怎样一种窒息般的恐惧!

图/《监护风云》

作为普通人,我们大都有着被陪伴,被理解,被爱的需求,向往着令人欢欣愉悦的亲密关系。

然而,类似事件的发酵,不可避免地在社会上引发了信任危机和性别对立情绪。

由于施暴者大多是男性的缘故,许多异性恋女生的“恐男”症状愈发强烈,总结出“恋爱的潜在成本和风险远高于收益” 这句自保名言,在恐惧、愤怒和对亲密的渴望间摇摆不定,一方面向往着步入一段健康的感情关系,一方面又为此中的“重重陷阱”担惊受怕。

但亲密关系中的危险,其实也并不是无迹可寻。

所以,我们究竟该如何辨识危险伴侣,预防和识别亲密关系暴力,在安全的底线和大前提下享受亲密关系中的美好呢?

谋杀伴侣的八大阶段

“亲密关系谋杀是最有可能被预测,最有可能被预防的谋杀。”

联合国毒品和犯罪问题办公室的数据显示,2017年全球已知因凶杀案而失去生命的女性中,58%是被伴侣或家人所杀。

换句话说,如果女性不幸被杀害,她有超过三分之二的概率是死于最熟悉的人之手。其中,在所有因亲密关系产生的凶杀案中,女性受害者占82%。

英国格洛斯特大学前警官、法医犯罪学家简·蒙克顿·史密斯博士,花了数年时间研究数百起亲密伴侣谋杀案,采访了受害者家属和公共保护专业人士,为我们列出了一个帮助识别潜在犯罪者的亲密伴侣“凶杀时间表”。

这张凶杀时间表,展现了一般情况下,凶手从初次见面、开始一段亲密关系,到最终实施谋杀之间会经历的八个阶段,并且附有各个阶段凶手常有的行为和表现。

为方便大家理解,我们选取四川绵阳一位冯姓女士的故事进行说明,她遭遇到了来自前男友王某的亲密关系暴力。

1. 亲密关系开始前

几乎所有施暴者都有高压型控制、跟踪、或家暴的历史。要注意的是,这些历史可能不会留下案底,而是仅仅来自前任的指控。(冯女士和王某在网上相识,此前王某曾有过一段不幸的婚姻,婚姻破裂的具体原因不详)

2. 亲密关系早期

潜在的危险亲密关系倾向于快速升温,几乎是其他正常关系的两倍速度。他们可能会过早开始同居,或快速确立恋爱关系。(两人线下见面后没多久,便确立了恋爱关系)

3. 亲密关系时期

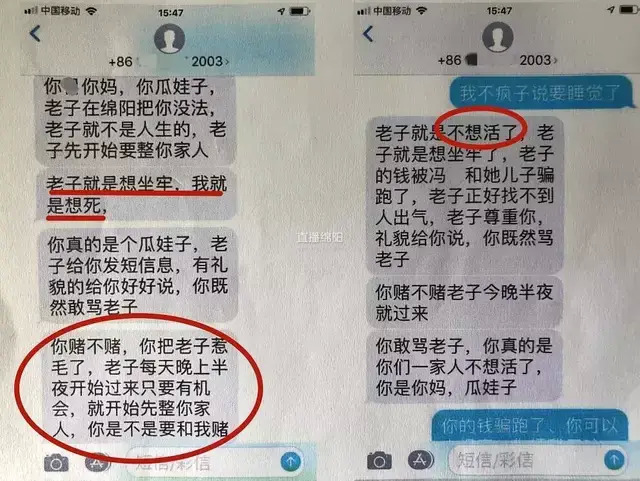

这段关系中充斥着高压型控制、跟踪和暴力,一方的自由可能在某些方面受限,如:不被允许随意外出,不被允许随心所欲选择穿着,被迫切断与家人的联系等等。(王某偏激易怒,一发现冯女士和其他男性或者自己的家人联系,轻则辱骂,重则殴打)

4. 引爆期

当施暴者感到,自己对亲密关系或受害者的控制力受到威胁时(通常因为分手或分居),危险就开始真正上升了。(次年一月份,忍无可忍的冯女士和王某提出分手)

5. 暴力升级期

当施暴者认为自己正在失去控制时,会想方设法地重夺“控制权”,所以第三阶段中的控制性行为将会变得更加频繁、或更加严重。(王某对冯女士死缠烂打,换了十多个手机号,对冯女士的家人、同事进行恐吓骚扰)

王某对冯女士进行短信骚扰及恐吓

6. 决策点

这是一个很难被观察到的阶段。

但此时施暴者会做出选择,来决定他们将如何处理控制权的失去。有时他们会选择进入一段新的关系,并继续伤害下一个受害者。有时如果受害者选择复合,他们则会回到第三阶段。但有些情况下,他们就会在此时,作出杀人的决定。(冯女士没有同意复合)

7. 杀人策划

施暴者决定杀人后,他们会做出一系列有计划的举动,比如出门购买凶器,挖埋尸体的坑,制造受害者自己失踪的假象,或是在网上搜索杀人方法等等。(当年八月,王某纠结几名社会闲散人士,当面威胁冯女士父母,表示要和其继续交往)

8. 实施谋杀

加害者可能使用各种各种的方式杀死受害者,其中绝大多数都极其暴力,这也侧面反映了加害者的愤怒程度。(幸运的是,本案中,王某最终未能实施犯罪。冯女士报警后,警方将王某传唤到派出所,王某因涉嫌寻衅滋事,被公安机关处以拘留十五日的惩罚)

如今,随着越来越多的人开始意识到亲密关系暴力的特殊性和严重性。寻求解决不应再局限于个人和关系内部的自我反思,还应将目光投射于社会层面,借助社会力量共同解决问题。

在日常生活中,我们一旦辨识出危险伴侣,要立即想办法,有策略地脱身。如果已经受到伤害,要尽量收集证据,在安全的情况下寻求警察和医生的帮助。

愿所有女孩都不必受制于恐吓与暴力。

评论