记者 |

编辑 | 黄月

2019年“东北文艺复兴”声名鹊起,东北文化作为一个整体进入大众视野,班宇作为今日东北文学的标志人物之一,他的《冬泳》引起了文坛和社会的广泛关注。以班宇为例,东北文学能为中国文坛提供什么样的新鲜的话语及力量?

今年5月,班宇的第二本小说集《逍遥游》出版,收录了七部短篇小说。其中同名小说《逍遥游》仍笼罩于东北下岗潮的阴影之下,主角是一对父女,父亲是凡事都赶不上趟、只能靠拉脚一类的体力活挣钱的下岗工人,女儿则是需要长期做透析的病人——父亲对外人的说法是,“都让她拖累死了。”文学评论家李陀在《沉重的逍遥游》一文中写道,班宇的小说不仅有一种贴近现实的语言,还捕捉到了一种“灰色雾霾一样的贫困现实”,一种旧贫困消失之后容易被社会、富人和中产忽略的“新贫困”,并成功塑造了“穷二代”的文学形象。

借新书出版之际,界面文化(ID:Booksandfun)连线班宇,与他聊了聊“下岗潮”“穷二代”以及东北口语的诸多问题。在谈话中,班宇不仅回溯了上世纪90年代末的东北困境,也将小说世界与当下境遇联结——他说如今的“摆摊热”与当年沈阳有些相似,他的父亲的一些工友下岗后就会摆摊卖水果;他也聊到了今日疫情的发展加快了审美的大断裂,“假如《冬泳》今日出版,不会像2018年那么有影响力。”

班宇 著

理想国·春风文艺出版社 2020年5月

01 “父辈共同体”:我的小说讲的不是怀旧,而是你必须走入尘埃之中的感觉

界面文化:据我观察,在你的小说中,老年男子之间的交往似乎非常重要,其重要性不低于家庭感情和婚姻关系。比如《冬泳》一书中的《空中道路》和《肃杀》,都是以父辈的交往和诡计为主线的,形成了一种父辈的共同体。你觉得父辈之间的交往对你来说有着怎样的意义?

班宇:关于父辈之间的交往和感情,我更愿意看成是一种象征,既可以说是浓缩了上一代人处境和困境,也可以说通过对话还原了人与人之间的生活、连接和相处方式,又可以说讲述了上一代人作为共同体的伦理——但对我来说,这些都不是写父辈最充足的理由,我觉得在此刻写上一代的故事的最大意义,是隔空对话,是真正的交谈。

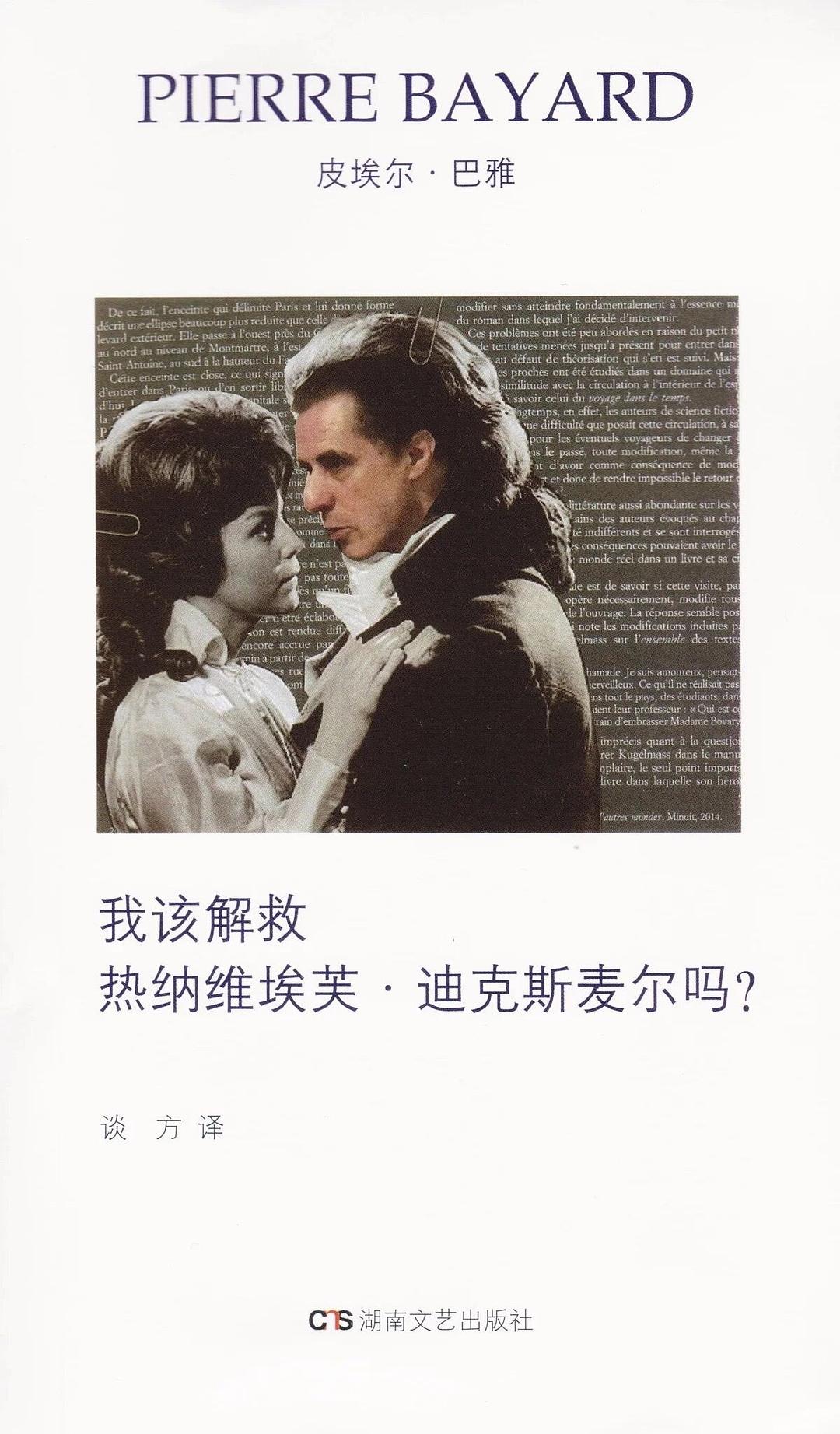

我前两天看了“午夜文丛”皮埃尔·巴雅的《我该解救热纳维埃芙·迪克斯麦尔吗?》,小说讲的是这个作者对大仲马的一篇小说的结局特别不满意,因为他小时候很喜欢里面的女主角,所以想重新进入这个小说情境里把结局改变。我的写作也有一部分相当于重新进入上一个时代,期待某一个节点的改变和延续。为什么需要这么做呢?巴雅在小说里面说了一句话很好,这是为了探究我们的生命到底建立在什么样的原则之上,所谓正义的行为到底是什么,这也是我想要探讨的一个问题。

[法]皮埃尔·巴雅 著 谈方 译

湖南文艺出版社 2019年4月

界面文化:比如说你的小说里是怎么体现刚说的正义的?

班宇:《肃杀》我觉得就是可能探讨……你让我分析自己的小说吗?这还挺难堪的,这是一个很尴尬的事儿,你知道吧?大家体会一下吧。讲述困境之中的挣扎和正义,站在一个角度显然是错的,站在另一个角度,又不一样了。我想做的是重新进入上一个时代和历史时期,只有这种进入才能产生真正的意义上的交谈,这相当于一种秩序的梳理。

界面文化:你的小说里有很多单位、厂区、大院的意象,单位、厂区和大院这些曾经支配很多人生活的组织本来像自足的王国,给人以安全感,后来却崩溃消散,你可以讲讲对你来说单位、厂区、大院都意味着什么吗?

班宇:这里是我比较困惑的一个点,很多朋友会跟我讲会提到这些大院厂区,但正相反,我对这些记忆没有这么强,我的父辈可能会对这些单位厂区更强烈甚至更怀念,但在我的成长经历里,90年代的中后期到2000年之后,我经历的是整个厂区单位持续崩裂的时刻,我没有赶上过大家最其乐融融刚搬过来那个时候,我赶上的是一点点在解体的过程:今天这个搬走了,明天那个搬走了,今天这户几个下岗,明天那户几个下岗。我经历的是不断地在消亡、在败退的时期,这是我记忆里最深刻的,好像一个受伤的巨兽在一点点地倒下去,因为其缓慢地倒掉而发不出什么声音; 与此同时,它倒掉的过程中又能掀起地面上所有的尘雾;无论对家庭和个体来说,以前都是它的一部分,现在它也倒掉分崩离析了。所有人都在灰尘之雾里,看不清未来的方向,但必须往前走,我小说讲的不是怀旧,而是你必须走入尘埃之中的感觉,你没有办法不向前走。

02 回顾断裂时期:我们身在其中的时候,会觉得沉默

界面文化:去年《三联生活周刊》曾做过一期东北作家的口述,综述部分写道,东北写作的一个重要特点是对父辈作家尊严的强调,但是“尊严”似乎是一个比较简单概括性的词,你是怎么看待小说书写“尊严”这个问题的?

班宇:我觉得“尊严”这个说法特别简单,提到尊严这个事儿,咋说都不会错,安在哪篇作品里都行,安在电影里也合适。它太模糊了,我的作品里一定是有细枝末节的情感,可能是一种难堪的情感,可能是一种愉悦的情感,不止是展示尊严这么简单。我觉得没有一部小说为了展示尊严而写,那我展示的可能是“活人秘史”,这个“秘”可能是内心隐秘分,也可能是秘密。我只能尽量地做到进入小说时代的部分,然后尽可能掏出一点真心的东西给大家。其实我分不清楚哪部分是光荣的,哪部分是不光荣的——一个事情可能不是好事情,但我内心就能理解人物这样的行为,也不觉得有多么不好。

界面文化:我能理解说展示尊严说的是在一个下岗潮的艰难环境中个人还是体现出有生命意志的那种状况。

班宇:这就是一个很吊诡的地方,我们今天来回顾这段时期,肯定是感觉波折动荡,可是我们身在其中的时候,会觉得沉默,旁边没有声音都是沉默的,大家没有强烈的哀怨抵抗不满的情绪,只会觉得到这就消亡了要败退了,厂子要解体了,要倒掉了。他可以接受也必须接受自己的命运,那接下来剩下来的都属于他自己如何处理,没有空间去进行不满或者哀怨控诉,对他来说适应这样的生活、继续活下去可能是更重要的事情。身处其中的人不知道这个事情有严重吗?他肯定知道,

但所有的人都这样,也不觉得自己有什么不合理的。他知道今天这个厂子倒掉了,明天我的单位就倒掉了,而且我的单位是一定要倒掉的,我知道它已经支撑不了多长时间了,这些年的经营状况已经很差,所以大家早就有这样的心理准备。所谓的国有企业的瓦解和下岗潮并不是一年两年持续了十几年,在沈阳已经持续了十几年,最早我记得应该是八十年代末九十年代初面粉厂就已经不行了,等到大家都高潮的时候九七年到九九年沈阳比较大的厂子倒掉——这是标志性的时刻,但这个事情已经持续十年,大家不会一点心理准备都没有。

界面文化:当时沈阳也是东北的经济中心,周边的人可能会到沈阳来讨生活,但沈阳人只能待在本地?

班宇:你也没有别的更多的选择,要不然当时可以去外地,去一些凭技术可以找到工作的地方,去南方的去北京的,也比较少。我们父辈没有那种“走出去”的概念,四十多年一直生活在这个城市里面,对外界也不熟悉,过的是厂里家里两点一线的生活,他所掌握的生活方式和技术只能用于他的厂,我父亲是变压器厂线圈车间浸漆小组的,在别的地方很难找到相同的技术岗位,一个厂可能不需要挂漆,而且这个工作也不是那么高技术含量的,他们所掌握的专业技术并不能让他们在社会上持续谋生。这两天总提“摆摊”,想起来沈阳下岗潮的时候,也是政府允许摆地摊——不是允许是不管,夏天会有自发的夜市儿。我家门口有一个小菜场,也没什么人管理,有十几二十个菜农果农在街的两侧摆摊。这是工人下岗之后去市场进一些菜,摆摊来卖。我父亲就有一个同事,他们当时倒班儿,就在业余时间卖水果,下岗之后也一直在倒卖水果,从另一个区蔬菜批发市场上货,骑个车到这边来卖。

03 新贫困现实:他们并不是这个社会最惨的,所以容易被忽视

界面文化:刚聊到大人对这件事都有比较清晰的认知,那么你们当时还是小孩子,对即将到来的事情了解吗?

班宇:也很清楚这个事情。有一天放学我跟我同学骑车,他说“我爸厂倒闭了”,我说那你父亲准备怎么办,他非常轻描淡写说“接着再找呗,接着再找工作”,这个话就是那个时代所有人的一条路,一片大雾起来,你必须走入雾尘之中,就是这样。

界面文化:讲到下岗潮中生长的孩子,李陀评价《逍遥游》,认为小说写出了“灰色雾霾一样的贫困现实”,体现了一种新的“贫困现实”——一种容易被社会、富人和中产忽略的新贫困,并塑造了“穷二代”的形象,你怎么看?

班宇:李陀老师在这点特别敏感,这样的人是不少一部分人,而且是被大家所忽略的,大家真的知道这个社会里面处于新贫困的人口基数有多少吗?前两天看到一个帖子在微博上转“58同城的失业日记”。我在《夜莺湖》里也写过一个细节,吴小艺在冬天没有办法交采暖费去超市待一天,超市里暖和点,这个事情并不是我虚构出来的,而是在我家附近的超市就真的有不止一个这样的人这样过冬。我就慢慢感受到这个人数可能比我们以为的要多,而且这种情况是容易被忽视的,因为他们并不是这个社会最惨的, 吃不起饭吗?也没有。购不起房?也没有。只不过可能是两个人在沈阳这样的城市两个月收入三四千,也不能说不够,除了生活之外也干不了其他的事。他们比最惨的还好点,没有那么悲苦,也是房子被拆了,要去讨债什么的,没有人会觉得这世界上最艰难的人,但他们过得容易吗?他们每天都需要算计,要想着去超市蹭空调的事。我有个同学的爸爸,爸爸是厂里的高级技术人员,做技术做得好,有很多徒弟,那个厂每个月计件儿工资能赚到五六千,而这些徒弟每个月到手只有一千多,有的并不是沈阳本地人,仅靠这点收入,确实不太够,可以想象夹缝中喘息空间不太大。我的小说不是说要揭露这些被忽视被遮蔽的事物,而是说这些人本来都是存在的,在虚构故事里他们依然可以存在,他们的存在可以说服我自己。

界面文化:也有类似的影视剧,比如《东北一家人》和《马大帅》,前者的故事设定在2000年前后的东北某市工业厂区,后者讲述农民进入城市的故事,你会怎么看待跟你的小说在时间段上有重合的影视作品?

班宇:如果我们只从影视剧来说,影视剧对东北文化的展示不至于那么多,《东北一家人》不太涉及东北整个大的困境,离社会现实不那么近,但塑造的几个人物形象还挺东北的,《刘老根》不太具备城市经验,《马大帅》我觉得是一个西方语境下对东北人的书写,讲一个农民进入城市,塑造了一个卓别林在《城市之光》里的形象。文学肯定不止影视剧里面小品式的虚构,是要比它更恍惚更暧昧,容纳的东西更多点儿。

04 东北话:套话不是最诚恳的说话方式,它是一种消解和回避

界面文化:也有评论指出你的小说还是延续了东北话口语的特点,小说里也常有两个人对话铺满一页的情况,你是怎么看待这一点的?

班宇:我小说使用的东北话一定不是辞典式的,而是通过改良之后的文学语言,在部分小说里使用的语言,相当于把大家代入情境之内,有一些情绪用东北话最到位,这样选择是能够最贴合我所展现的主题。写小说,不可能用五个十个形容词来把小说描述清楚,写小说,相当于围绕核心画一个同心圆,以至于越来越更能接近你描述的核心,用这种语言也是能接近核心的方式。

界面文化:东北话里有一些特点,比方说讲话成套、修辞丰富,还有一种深谙世情的感觉,小说里人物两个人对话说着说着会出现一句“你对社会理解挺深啊”。

班宇:我把这些话语放进去还是有比较强的反讽意义的。本身没有很想把套话融入小说里面,那个是段子不是小说。只是想触及那个人物的精神位置、生活位置和对话的时刻。其实这种说话方式不是一种最诚恳的说话方式,是把很多问题以戏谑地滑过去——它是一种消解,把很多问题这么消解掉了,回避掉了、耍个赖、开个玩笑这样,这里面包含的情感很复杂,一个是很多问题不愿意面对、很多事也解释不了,另一个也可以参照对话双方身份与位置来看。 所以有些对话在小说里意义不止于呈现对话本体,总体是为小说更大的叙事服务。

界面文化:看东北作家的小说还有东北的影视作品,可以发现,东北口语的修辞很丰富,日常用语也有偏向书面语比方说关乎国计民生的用词?

班宇:我有这样一个感受,不知道准不准确,从我去南方的经验来说,会觉得东北人的语言和词汇好像更丰富。用词比较大这点确实是,小时候我跟我爷爷聊天,张口闭口全是国家新出的政策,然后谈这些政策也不完全跟自己毫无关系的,一定最终会落在“我的工资涨了半级还是一级”,但是从大政策开始谈,所使用的词也都是特别大,会谈到“主义”、“路线”、“方针”这类。我小的时候接触到最多的文字产品是《晚晴报》(注:创刊于1985年,由沈阳日报报业集团主办,面向全国发行的老年专业报)以及《当代工人》(注:创刊于1980年,由辽宁省总工会主办的期刊)——我记得这是沈阳本土的杂志,发行量很大,沈阳当年厂子多,再加上东北本钢鞍钢,然后那里面有很多政策性的东西,讲工人阶级、各个厂子、技术内容、十大杰出青年的内容,全是“为职工服务”这样的话,我完全就在这种语言环境里成长的。那两个刊物是工厂每个车间必须订的,离退休人会给送到家。我也不太认真看,就是翻翻,吃饭垫在桌上。

界面文化:那么你觉得你说话是受家里影响多一点还是这些杂志影响多一些?

班宇:我觉得还是家里,是东北话的整个生活氛围。杂志一般就是看看而已,我很少使用那样的语言来讲事儿。家里人很正常说沈阳普通话,觉得自己说的特标准。我家人都挺沉默的,有一个场景让我印象特别深刻,小时候去姥姥家,她家床上每天都能坐着好几个邻居,老太太抽烟、吃瓜子聊天儿,一聊能聊一天,不知道他们都在说什么,听得头很痛。

05 谈文本:疫情加速了审美的断裂

界面文化:《冬泳》和《逍遥游》里都可以观察到,非常现实感的小说会突然进入另一个现实里不太可能出现的奇境,这个境界可能是非常古典的,也可能是有点魔幻的,比如《逍遥游》里的“火光突起,仿佛有野马升起”,为什么会有这样的瞬间?

班宇:我把它看成是夹杂在文本里的碎片和文本之间想象,好像我写着写着可能会这一段,这更多的是对自我的奖赏,我是从很多西方文学学到的,比如帕斯捷尔纳克还有乔伊斯的《死者》。他们可能不那么明显,但也会有这样的段落。这是夹在文本之中的、催生出了另外一个空间,仿佛把作者和读者一下子全都抽离出来,这个空间里面也是原本叙事空间的隐喻的晶体,内部也有自己的构造,也有私密复杂的感受和意义储存在其间。

界面文化:以《盘锦豹子》来说,我认为那个干仗的瞬间也是这样的一个高潮段落?

班宇:我其实不太理解,我认为《盘锦豹子》,如果说有一个高潮如果不是最后打仗的部分,应该是“摔盆”,那是我内心认为小说的高潮的瞬间,那个爆发是一个延宕,“摔盆”之后那些故事都是一种延宕,但我的小说也不是为了写“摔盆”的瞬间而写,而是短暂地把人的一生的经历讲述了一遍。诚实来讲,我的小说不想设置高潮,我希望我的小说无限地延宕下去。《空中道路》叙事讲得很平,这是个很重要的场景,包括对未来和此刻的感受,都是小说最重要的部分,但小说一点儿起伏没有,是不可能的,卡佛号称极简你也可以读到很动人的瞬间,他要有这种情绪裹在那样的时刻里,让读者感觉得到。

界面文化:顺着《盘锦豹子》可以来讲讲干仗这个事儿,《野狼disco》里也有一段干仗,东北话里干仗的情绪是什么?

班宇:我的小说里也没有经常去干架,在《冬泳》和《盘锦豹子》里有这样的瞬间,这里面干仗更多是一种功能性的叙事。天南海北不都一样么,情绪到了就干一架,干一架情绪就缓和点了。干仗这个事儿如果有一点区别,那就是它是一种事后的叙述,“你今天是不是干仗了?”这个事儿已经结束了,来追溯之前的经验,干仗不是那么凶,你感受一下,干架更凶。干仗并不指的是打架,吵架也可能是干仗,发生矛盾也可能是干仗,不知道东北其他地方,沈阳是这样的,“晚上喝点儿啊,我跟我妈干仗了”,不是打起来,是发生矛盾生气了。

界面文化:你刚才提到卡佛,卡佛的小说对你产生了很大的影响吗?

班宇:我是读了很多卡佛,但有些小说已经不再能说服我。我感觉疫情前后是审美的大断裂,以前你喜欢的小说故事和文本,过一段你会发现不再信任、不再喜欢某些。前两天我说相比卡佛,我更信任耶茨,我今天依然觉得博尔赫斯和陀思妥耶夫斯基是闪光的,有的近些年的叙事已经迅速过时了。疫情加速了断裂,导致我们审美的分化,今天大家谁都不知道谁再写能说服自己和别人。一个小说如果没办法说服我自己,那么这个小说也不能说服任何人——你是否认为你今天的叙述方式还有价值还有意义还能打动人,你今天讲述的故事是否还有意思。疫情会加速筛选甄别这个过程,加速我们的思考身体感知经验。现在我们还身处其中感受不那么明显,再隔两三年来看,之前和之后的世界的美学应该是截然不同的。我举个例子,假如《冬泳》是今天出版,不会有2018年那么大的影响,按我的判断可能是这样。

界面文化:《逍遥游》里收入了《夜莺湖》,《冬泳》里也有一条河,水和湿漉漉的意象反复出现,这对你意味着什么?

班宇:我不知道为什么,好像在日常里能让大家感到最贴切最危险的就是水的意象,这两个地点在沈阳真实存在的,但没有小说里形容得那么大,可能是比较小、狭窄的实际存在,尤其是在沈阳那种北方的内陆城市可能水的意象会更让人痴迷一点,因为你看不到海看不到江湖之类,只能在城市的水源里寻找一点儿栖息的位置。至于水和湿漉漉的意象很难给出一个明确的答案,这个意象也不是极其独特的,也很模糊浩大,目前两部小说集,分裂看来,《冬泳》能对应的是我之前也在微博上提过罗伯特·弗朗西斯的那句诗,一个游泳者用水来保护自己,海水是可以毁灭他的深渊,同时也在轻轻支撑着他;水在《冬泳》里不仅是一个载体,可能也是人与世界的隔离之物,不能真正亲近任何事物,因为有水在保护你也在阻隔你,与其同时它也是非常危险的随时可以倾覆过来,如果你想要维持一个位置,可能必须依傍这个危险。对《逍遥游》来说,就是席勒的长诗,“海面上一片寂寥空荡,海地是滚滚不绝的涛声”,这里面有一种割裂,可以是现实的映射和写照,也可以是一个人精神内在和外在之间两种不同的区隔。水和陆地是人两种不同的栖息方式,比方说人生活在大地上,水是大地上日常的一个短暂的分离。

评论