文|橙雨伞公益

“因为男人不能自律而去羞辱一个女人,你的三观显然有大问题。”

前段时间,已经去世3年多的胡波导演突然成了讨论的焦点。

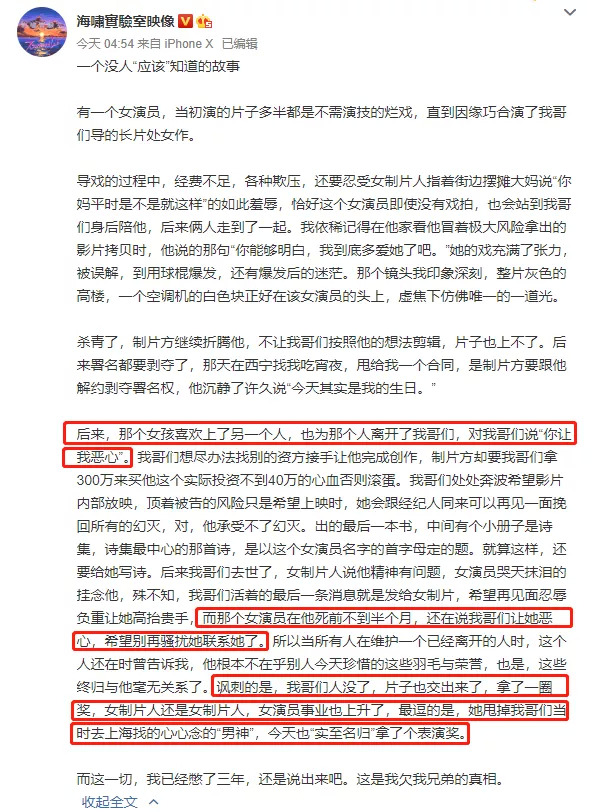

但这次“出圈”,不是因为电影《大象席地而坐》,而是他生前的一位好友在微博上发文,讲述了“一个没人‘应该’知道的故事”。

他自称,这篇小作文书写的,都是他兄弟的“真相”,即胡波导演在事业及感情上种种不为人知的辛酸,但明里暗里,矛头却对准了胡波的前任,认为他最终自杀的原因与这位女演员脱不了干系。

“你能够明白,我有多爱她了吧”

可是,都已经是“前女友”了,还需要为对方的身故而负责吗?

“前女友们”做错了什么?

真别说,在不少男性眼中,“前女友们”确实罪无可恕,他们甚至将“红颜祸水”的论调都搬来了。

既然如此,不妨来看看这一整套“厌女”话术是如何组织、女性又是如何被定性为“祸水”的。

感情部分,原微博的作者渲染得很煽情。

从他的视角来谈,这是一版才子佳人的故事。即使在二人分手后,深情戏码仍在上演:分开以后,男方还在不断给前任写诗,诗集最中心的那首诗,暗含的是前女友之名。

但对于女主角的陈述,立马话锋一转,语气和态度,都和上述痴情苦恋的内容形成了强烈对比。

比如在这位好友看来,分手的原因是那女孩移情别恋。而当时男方处境特别艰难,正需要情感支持和事业帮扶,实在“分得不是时候”。

此外,两人也不算是“善终”,毕竟那女孩对男方说过“你让我恶心”之类的言辞;而在男方去世后,女孩又“哭天抹泪地挂念他”。

一个表里不一、忸怩作态的负心女形象,就这样被刻画了出来。

或许,最令这位站出来替兄弟打抱不平的“好友”不服的,应该是这么“坏”的女人,如今居然过得这么好,不仅事业上升了,还如愿以偿地去找男神了。

可是,如果跳出这位“好友”的叙事逻辑,会发现,女演员被骂得未免有些无辜。

她当然拥有分手的权利,且如果所谓的“骚扰”是真实的,她选择恶语相向,来拒绝前男友的纠缠,这也在情理之中吧。

逝者已矣,且不论胡波自杀的原因为何,这位“好友”自作主张地“甩锅”给女性,实在是一种简单粗暴的“强盗”做法。

这条微博曝出后,随处可见各种针对该女演员的恶言恶语,以及无端猜测,由此引发的对女性的网络暴力,又该由谁来“背锅”呢?

更令人无力和愤怒的是,这类事件竟然为数不少。

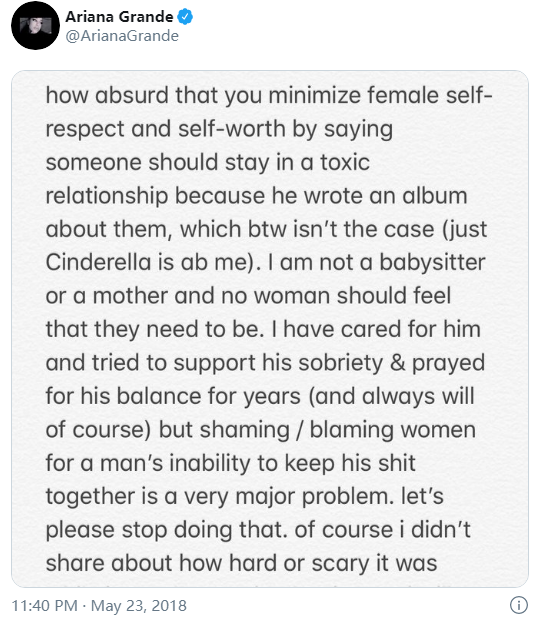

美国歌手A妹(Ariana Grande)的前男友迈克(Mac Miller),曾在二人分手不久后发生车祸,原因是他酒后驾车,还因此被逮捕。

新闻曝光后,网络中却开始涌现大规模针对A妹的声讨,粉丝们不断攻击她来泄愤,谴责她没有及时阻止迈克,“怎么能让他在那种情况下开车呢?”

没过多久,迈克被发现在家中因服用过量药物身亡,社交媒体上的口诛笔伐于是更加肆虐,A妹甚至被贴上了“刽子手”的标签。

一位网友在推特上说,“a妹为了另一个男人甩了迈克之后,他开车出车祸还落下酒驾的罪名。想想之前他在专辑的十首歌里把自己的心都掏出来,奉她为女神,这真是好莱坞最悲催的事。”

对此,a妹回应道:

“你把女性的自尊与自我价值贬低到荒谬的地步,就因为一个男人出了一张关于她的专辑(事实还并非如此),她就该抱着一段有毒的感情不放手。我不是谁的保姆或母亲,也没有哪个女人会觉得她们有义务必须这么做。我一直在关心他,鼓励他不沾酒精与毒品,并为他多年来的生活平衡祈祷(以后也会如此),但是因为男人不能自律而去羞辱/责怪一个女人,你的三观显然有大问题。”

在这些混乱的、针对性极强的追讨中,很多人往往不论具体事实、不辨是非道理,只一味将情绪以蛮横暴力的形式施加给女性,哪怕她们什么也没做错。

所谓“红颜祸水”,性别就是原罪。

为什么首当其冲的都是女人?

作为男权社会的典型产物,“红颜祸水论”有一定的历史渊源。

“红颜”,原本是用来形容妇女艳丽容貌的,后来也代指貌美的女子。而“祸水”一词的出现,则可追溯到汉成帝时期的赵飞燕赵合德姐妹。古书记载,赵氏姐妹迷惑汉成帝,分别成为皇后与昭仪,于是有人惊叹道:“此祸水也,必灭火矣!”

按五德终始之学说,汉朝为火德,水将灭火,称其为“祸水”,是指赵氏姐妹会带来汉朝灭亡的厄运。

因此,“红颜祸水”逐渐被指代为得到当权者宠爱,进而败坏国家、引起祸乱的女性。

除此以外,我国历史上还有著名的“十大红颜祸水”,妲己、褒姒、杨玉环、陈圆圆等人都“榜上有名”,而关于她们的故事,基本上都具有一些共同点:

民间传说里被“红颜祸水”污名化的女性,往往身处政权更迭的时代,抑或经历了国运的衰败。而伴随着一系列政治冲突和社会矛盾而来的,是人们对“男人背后的女人”产生了极大的兴趣,并把注意力和批评声都集中指向了女性。

《封神榜》中的苏妲己

这种关注的偏差,存在着严重的误导倾向。国家的兴衰存亡问题,从来都是严肃和多变的,将复杂的现实矛盾直接归因到女性身上,未免也太可笑了。

只要没有她们,腐败、战争、亡国等便不会发生了吗?

这不仅和权力斗争的本质原因背道而驰,还通过简单粗暴的方式,掩盖了结构性的因素。真正需要负责的主角男性,依仗着“红颜祸水论”得到了庇护、开脱了罪责。

可为什么如此荒唐的“红颜祸水论”,依然得以长盛不衰呢?

一方面,一个故事如果同时拥有激烈的矛盾冲突、香艳的情色情节和直截明了的价值取向,很有可能迅速并广泛地流传。从古至今,吃瓜群众们总是对这类故事津津乐道。“红颜祸水”的故事,便集结了这些要素,够刺激、够猎奇,很好地满足人们的窥探欲和好奇心,让人们可以一边咂摸着细品,一边发泄式批判。

以“红颜祸水”为蓝本的传说,存在着很危险的戏说化特征,很大程度上还保有媚俗读者的倾向。

浸淫在带有这类偏见的历史文化环境,不少人形成的刻板印象便难以击碎,只要再碰到相似的事件,便会延续着思维的惯性,总是不自觉地将关注的焦点转向女性。

图/《长安十二时辰》

另一方面,女性在男权社会的被动性和依附性地位,是“红颜祸水论”大行其道更深层次的原因。

“为尊者讳”,意味着当攻击的矛头无法直指身居权力高位的男性时,对弱势女性的抨击便成了一种自然而然的替代性选择。

对女性“红颜祸水”的指责,充斥着一种高屋建瓴的傲慢态度,反映出女性历来被“审视”的尴尬地位。

由于女性隶属于男权社会里客体的位置,所以持“祸水论”的人认为,女性只能通过利用性别优势来施加影响。这种影响方式是间接的,必须以男性的存在和主导为前提。

更重要的是,无论是否进入亲密关系之内,女性一旦被认定为“红颜祸水”,便实在很难“翻案”。

历史上无数的杨贵妃、陈圆圆们已被牢牢地钉在了耻辱柱上,死后依然遭受着千千万万的鞭挞。即便到了现代社会,这种情况并没有得到太大改善。

写在最后

在根深蒂固的“祸水论”影响下,有摆脱这套逻辑的人吗?

历史的沉冤录中,是有过相关记载的。比如,清朝诗人赵长龄曾在《马嵬》一诗中为女性正名:“祸端自是君王启,倾国何须怨玉环?”

西方文明里,莎士比亚的悲剧《安东尼与克里奥佩特拉》也讲述了古罗马将领安东尼“不爱江山爱美人”的故事,但莎翁却从人文关怀的视角出发,探讨了情欲毁灭理性的哲学命题,而非仅仅停留在批判女性狐媚、并将原罪推脱给“红颜祸水”的层面。

安东尼与克里奥佩特拉

这些讨论的声音,启发了人们去重新思考“红颜祸水论”的逻辑荒谬性,以理智的态度正视并分析具体问题,而非只一味“甩锅”。

北大历史学教授吴宗国曾说:“男人把政治搞坏,让女人去负责,这什么逻辑啊?”

评论