文|郑渝川

1190年,南宋官员黄裳为后来的太子赵扩讲学时,列出了一份细致的历朝疆域图。这幅地图上标出了府、州等行政机构的位置,以及一系列的河流、山峰、山脉。黄裳解释说,“中原土壤北属幽燕,以长城为境,旧矣。至五代时石敬瑭弃十六州之地也赂契丹,而幽燕朔易之境不复为吾有者三百余年……”

黄裳的用意很明确,就是要激发皇子(后来的太子)收复河山的愤慨情结。实际上,宋朝自始至终都未曾控制过“幽燕朔易”之地。从北宋建立到南宋的中后期,士大夫对于是否要兴兵北伐以夺回这一所谓的“故土”有不同意见,但“幽燕朔易”之地确实被看成是汉人政权的故土。所以,越往后,尤其是在中原地区已经被女真人政权金朝所占据的情况下,士大夫就越来越倾向于通过北伐来收回中原(北宋故土)以及河北、辽西地区(幽燕朔易)。

任教于美国加州大学伯克利分校的历史学者谭凯(Nicolas Tackett)在《肇造区夏:宋代中国与东亚国际秩序的建立》一书中旧指出,南宋收复河山的呼声正是以北宋时期一些重要观念的发展为大背景。宋朝以前的所谓“大一统”理念,核心内核就在于整个文明应该由同一个王朝来统治,而反过来,没有纳入中原王朝统治的草原等地区的部族,自然就是纯粹意义上的蛮夷。在唐代,名臣狄仁杰在劝说武则天放弃对外征战时曾表达了中原王朝的四周都有相应的天然屏障,不应突破这些屏障对外扩张。

类似的理念在其他大洲、国家和地区也存在。书中引述了1785年法国的一位王室地理学家的话说,比利牛斯山就是大自然赋予法国和西班牙的天然界限——所以,无论是法方还是西班牙突破比利牛斯山进行扩张,都是不明智的。这番话跟狄仁杰的观点倒是非常类似。

在中国唐代以及之前的一些王朝,官僚体系不仅包括大量汉人,对于蕃人也不排斥。唐朝的许多知名武将甚至文臣都带有异族血统。这种现象在宋朝已经几乎绝迹。即便在与西夏对峙的陕西,蕃人也很难真正意义上融入当地的汉人政治和生活体系。尽管宋朝的开国君主以及武将集团不少人其实兼有胡汉血统,但修史者对此避而不谈。《肇造区夏:宋代中国与东亚国际秩序的建立》书中谈到,宋朝朝廷坚持要明确划出与辽国、西夏、大理等国的边境线。

也就是说,到了宋代,作为族群名称的“汉”才得到了广泛使用。书中也提到了葛兆光等中外的历史学者的观点,即宋时出现了所谓的“中国意识”。这是一种从地理决定的文化,到血统决定的文化的转变。

正因为宋朝的士大夫将中原王朝与四周天然屏障之间的关系进行了进一步的明确,而政治文化也转变为血统决定,所以当时的人们才会将幽燕朔易固执的定义为宋朝政府有权也有责任收回的“故土”。在北宋,君臣都认为虽然有很多汉人生活在辽国统治的幽州,但仍然心怀汉人政权,一旦南朝北伐大军一到,一定会里应外合。宋朝君臣对于西夏境内的汉人的政治倾向也有类似的评估。范仲淹就说过,“幽燕数州,人本汉俗,思汉之意,子孙不忘。”

宋太宗正是因为这样的评估,发起了两次最终惨败的北伐。《肇造区夏:宋代中国与东亚国际秩序的建立》指出,当时的幽燕汉人却没有响应过北宋的北伐军,相反全力协助辽国挫败了北伐。对此,当时的大臣也承认“边民蚩蚩,不知圣意,皆谓贪其土地,致北戎南牧”。

尽管如此,几十年后,名臣富弼在出使辽国返回汴京后仍然认为,“燕地割属契丹,虽逾百年,而俗皆华人,不分为戎人所制,终有向化之心,常恨中国不能与我为主,往往感愤,形于恸哭。”苏轼也有类似的看法,认为宋朝朝廷应当努力经营幽州的汉人士大夫,终有一日会共同作战以光复幽州。

但其实,整个北宋年间,幽州的汉人根本不曾响应宋朝的政治号召。《肇造区夏:宋代中国与东亚国际秩序的建立》书中列举史料证据指出,当地汉人对于宋廷的诏书榜文感到很惊愕。事实上,在北宋与金朝联手灭辽的战争中,幽州守城的汉人将官就拒绝向宋朝军队投降,而在后来当金朝军队来袭时,却没有任何抵抗就打开了城门。

最根本的原因在于,辽国在幽州采取了轻徭薄赋的治理方式,而且汉人在该朝的政治体系中也不受歧视。这一点与后来的元朝、清朝有很大区别。

在金朝强夺中原地区,南宋变成了类似于南北朝时期的南方偏安政权之后,宋朝的君臣仍然认为,不但是中原地区,而且幽燕朔易等地的汉人会基于族群身份而向南方效忠。我们能从大诗人陆游的许多诗句中感受这样的情怀:“遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年!”这样的情怀也促成了1206年的南宋北伐(主事者韩侂胄被杀,宋军惨败)。

也就是说,无论在北宋还是南宋,宋军始终无法争取到敌后汉民的支持。《肇造区夏:宋代中国与东亚国际秩序的建立》这本书指出,这就表现为本尼迪克特·安德森所说的“想象的共同体”。

“收复燕云(十六州)”一直是宋朝时期重要的政治议题。虽然,这种执念充斥着大量的主观想象、臆测和判断,以至于偏离了实际(错估了幽燕朔易汉人的政治选择),但确确实实成为了这一时期“中国”观念生发、强化的动力之一。一个强盛、开放的政治体、政治时期,比如唐朝前期和中期,比如元朝,统治者的进取心和包容心会使得政治观念倾向于接纳多元,在这种情况下,国族意识其实难以落地生根。

《肇造区夏:宋代中国与东亚国际秩序的建立》书中谈到,现代国族意识需要有浓烈的情感来组成。现代法国的建成,源自法国革命期间国家被整个欧洲的反动势力围剿,促成了原本地域忠诚度要远远强于国家认同感的各地法国人团结起来,以乌合之众的姿态打败了多国联军(法国王政时期的许多军官因出身贵族阶层,在革命期间要么外逃,要么被处决)。而在中国的宋朝期间,长期与被视为异族政体的邻国对峙(虽然期间实现了长久的和平),收复故土的情结不断点燃人们的激情,强化着当时的人们对于“中国”的认知理解。

出身社会底层的岳飞通过《满江红》所抒发的爱国情怀,其实就表明以上所述的国族意识,经由反复的危机,已经在宋朝的士大夫甚至平民中得以牢固建立。这种国族意识在19世纪后期、20世纪初期被重新激活,成为了中国人救亡图存的重要精神动力。中国人不但要奋发起来驱逐外族侵略者,而且还要光复我们的东北和台湾。

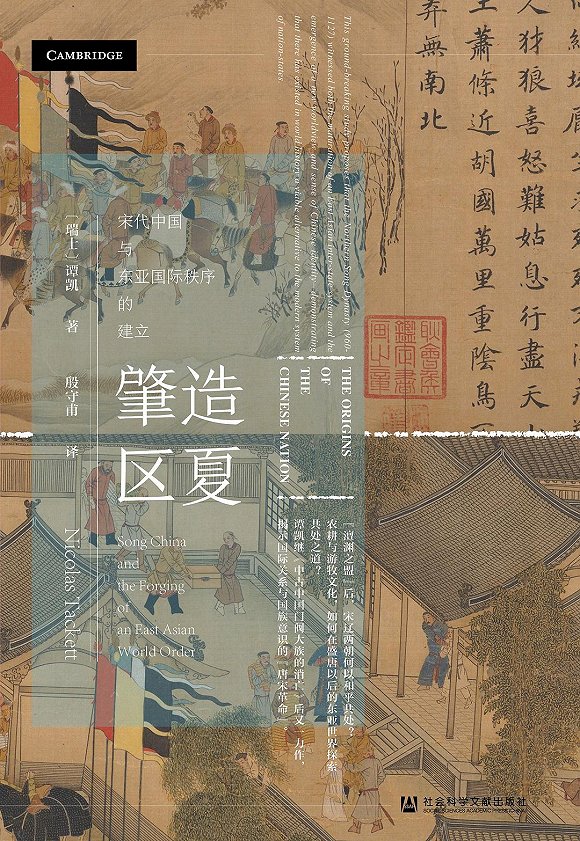

所评图书:

书名:《肇造区夏:宋代中国与东亚国际秩序的建立》

作者:(瑞士)谭凯

译者:殷守甫

出版社:社会科学文献出版社、甲骨文文化

出版日期:2020年7月

评论