文|华谊兄弟研究院

近日,诺兰导演的又一大银幕作品《信条》在全球范围内上映,虽票房表现稍显乏力,但其相关话题一直攻占着各大网络社交平台的讨论榜。除了各类影评人与电影自媒体大V,普通观众们也纷纷上线来表述自己的观后感,一时间“你看了《信条》吗?”替代“你吃饭了吗?”成为见面聊天的必选开场白。

因为内容晦涩难懂而相对小众的“烧脑电影”,是如何一步步走到普通观众“柴米油盐”的生活当中的?本期华谊兄弟研究院(ID:HBresearch)文章,我们将和大家一起探讨“烧脑电影”是如何类型化,以及其所蕴含的精神内核和未来的发展趋势。

什么是“烧脑电影”?

关于“烧脑电影”通俗的解释,是指那些在看电影时,需要大量思考才能看明白的电影。甚至于在某些有特别深入专业内容题材的类型片里,想要读懂导演和编剧的意图设定,除了需要一定的知识储备,一双灵巧快速的手也是必不可少的。这样才能赶在大家明白前迅速百度出隐藏线索,成为社交圈里享有剧透权的“王者”。

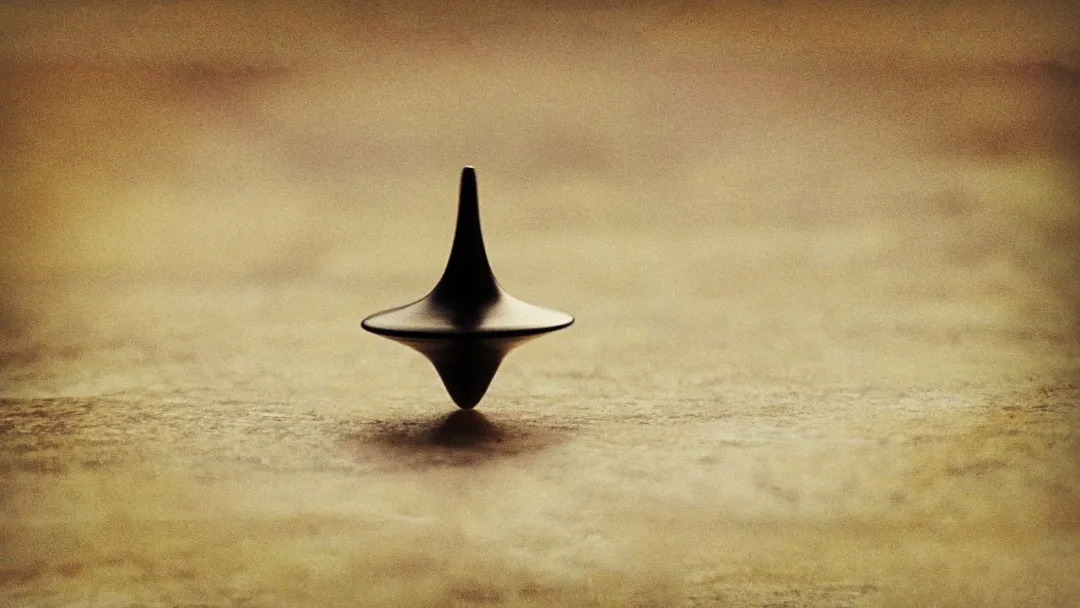

但通常情况下,大家都还是需要“二刷”或者是“三刷”观看后,才能让自己的观点站稳脚跟。就像关于《盗梦空间》的结局,陀螺到底有没有停下,莱昂纳多饰演的男主角柯布最后是回到了现实还是停留在梦境,到现在都还有影迷对此怀有异议。

▲《盗梦空间》剧照来源:豆瓣

正是因为“烧脑电影”题材的专业性,编剧故事线设定较为复杂,且有较强的逻辑性,往往使得这一类型的影片在观影评价上呈两极分化。而最近几年,随着“烧脑电影”的类型和标识划分更加明确,以及观众对于这些“非快餐电影”的接受度慢慢增强,选择观看“烧脑电影”并且能看懂它渐渐演变成了对于影片鉴赏能力的“评级”,这一类型电影大有接棒文艺片,成为叠加观影品位的利器之一的势头。

“烧脑电影”的类型细分

悬疑惊悚式

提起悬疑惊悚类型的影片,希区柯克、大卫·林奇、大卫·芬奇则是你绕不开的名字。

在2014年上映的影片《消失的爱人》中,导演大卫·芬奇通过一场看似温情的故事,揭示了婚姻以及人生的欲望与现实之门。故事发生在一对被外人所羡慕和赞叹的幸福夫妻身上,在结婚五周年纪念日当天,妻子艾米却突然失踪。而随着种种线索的揭开,以及丈夫尼克出轨事实败露,一切的迹象都在指向艾米的失踪与遇害和尼克有关。就在尼克被各种媒体记者及警察逼问的焦头烂额之际,一场包裹着更深层次秘密的黑色帷幕才刚刚缓缓拉开。

甜蜜婚姻的背后,优雅迷人的妻子到底是天使的化身,还是恶魔的重现,一次次的反转,揭示的不只是婚姻的真相,更是人性的阴暗面。真正的惊悚不在于直观的血腥和暴力体现,而是隐藏在平静下的暗涌和无力更改的宿命。

同样无法逃脱宿命的,还有电影《恐怖游轮》里的女主杰西,为了救赎自己的儿子,违背了与死神的约定,一次次往返于码头和邮轮之间。无力的挣扎与打不破的循环,被困在闭环空间里的杰西,即清醒又混沌,她需要杀了自己,才能营救自己。

▲《恐怖游轮》剧照来源:豆瓣

悬疑惊悚式的“烧脑电影”,在保持了惊悚片恐怖血腥的表象氛围之外,也留给了观众更多逻辑和人性上的思考细节。让观众在恐惧之余,也会去思考更多选择与可能,这也让整部电影的故事线变得丰富和立体。

侦探办案式

改编自世界三大推理文学宗师之一阿加莎·克里斯蒂同名小说的《东方快车谋杀案》和《尼罗河上的惨案》,是侦探办案式“烧脑电影”的代表。与原著故事类同,这一类的电影事件往往发生在一个特定的封闭环境中,而凶手也是在有着某些特定关系的一群人当中。

电影《东方快车谋杀案》就讲述了在大侦探波洛所坐的“东方快车”上,富翁雷切特在自己的包厢中意外死亡,由此引出了12位嫌疑人,以及“集体复仇”的谜团。而在2003年上映的韩国电影《杀人回忆》里,导演奉俊昊则用一桩连环杀人案,揭示了那一时代下警察的无力与痛楚。永远在接近真相,却又好像刚刚好与真相失之交臂,就如同影片结尾,在田野边警察与孩子无意间的一场对话,我们所抓到的真凶实际上是真正的真凶吗?导演给这样一部悬疑片一个开放式的结局,让观众对于电影之外,改编来源的真实案件也倍感关注。

侦探办案式的“烧脑电影”通常会从主观视角,带领观众一起对案件抽丝剥茧,层层推进。其故事及情节的发展,也因此更加具有逻辑性,跟着大佬一起“烧脑”推理,成就感也是翻倍的。

▲《东方快车谋杀案》剧照来源:豆瓣

科幻式

在科幻“烧脑”类型电影的电影中,除了克里斯托弗·诺兰的代表作品《盗梦空间》与《星际穿越》,将莫比乌斯环诅咒发挥到极致的两部电影《彗星来的那一夜》和《前目的地》,也具有不可替代的意义。

电影《彗星来的那一夜》的故事发生在一座大别墅里,从八个朋友的聚会开始,由一场意外的大停电以及即将来临的彗星,引发了惊人的转变。平行世界的交接,以及变量的产生。在房子里每一个标记、每一个选择,都预示着无数变量的产生,而这些变量带来的平行宇宙的裂变,让想要回到最初世界的人们无从下手。最终想要找回自己的位置,只能选择“替换”自己。当彗星过去,一切都还会像表面那样,和原来一样吗?被困在无数个选择裂变之中的不仅是电影里的主角,还有观众们。这部电影可能没有传统的科幻片那么吸引眼球,它没有过多的硬科幻元素及特效,只是通过一个在夜里发生的交谈,将观众带入到当中,融入且富有遐想。

而在电影《前目的地》中,“我”和“我”的对决,才是最为惊悚和无助的。当你所爱的人,你所寻找的人,你所保护的人与你所杀害的人,都是你自己的时候,宿命的循环是上帝给予的最深惩罚。当正义与邪恶,爱与恨都纠缠在同一个人身上的时候,我们会很难分清黑白的界限。想要看清真相,唯有一步步走向深渊,循环往复,生生不息。

▲《前目的地》剧照来源:豆瓣

科幻式的“烧脑电影”带给了观众超脱常规的思维发散,将你所疑惑的事情展开发展到极致,不论是时空穿梭还是平行世界,所能改变的都不是当初你想要改变的事情。所以重来是否真的能够重来呢?

“烧脑”是优势还是劣势?

“烧脑电影”以其独特的视角和故事情节,吸引了一批小众审美的观众。在各种类型片扎堆的市场环境中,“烧脑电影”以其独特的魅力,逐步做到了商业性与文艺观赏性兼具。在看惯了“快餐电影”和“爽文式电影”之后,一部适当头脑风暴的影片会是观众的第一选择。

而且当观众走出电影院后,烧脑的剧情还能让观众持续输出相关的讨论内容和热点,这在某种程度上也会对电影的票房起到积极引导作用。相比普通电影的一人一次上座可能性,“烧脑电影”的二三次上座率更高。

与优势相同,“烧脑电影”的劣势也是在于其独特与专业性,当电影观看也开始设有门槛的时候,无形之中就会有一批观众流失。相比于晦涩难懂的电影,在影片上档的黄金假期之中,观众还是会优先选择轻松愉快的电影观看。此外,“烧脑电影”的拍摄创作也难于一般影片,不论是编剧的剧本逻辑,还是导演的镜头表现,甚至是演员的演技方式,都需要更加细腻入微。细节的处理不仅方便导演更好地表达意图,在观众观影理解上也有着重要的辅助作用,如果说这些细节镜头呈现不够完美,观众在看完影片后也会一头雾水。这就不是“烧脑”而是无谓的“费脑”。

结语

综上所述,随着电影行业的不断发展规划以及电影拍摄体制完善,细节与创新并行的“烧脑电影”在未来也将会发展地更好。尤其是当观影群体的精神需求日益提升后,一部在电影院看完,离开时也有所得的电影,会愈加被观众需求。

评论