作者: Charlie Song

Hampshire College 2019届学生

在过去经济快速发展的二十年间,辽宁、吉林和黑龙江作为一个整体的东北地区一直是中国城镇化率最高的一个区域之一。2014年辽宁省的城镇化率(66.45%)在包括四个直辖市在内的全国32个省区里排到了第五,吉林和黑龙江也分别排在位置靠前的第十一和第十五。

这样高度的城市化本应让东北地区在过去二十年中享受到发展的红利和快速的人口增长,然而分别位列第三十二,第三十和第二十九的几乎全部垫底的2015年上半年GDP增速和人口危机却愈发显出东北地区问题的严重性。

从2000年到2010年十年间300万的人口流出也让人唏嘘。从北京到青岛到三亚,每座城市都能有东北口音传入耳中,回到抚顺曾经的职工小区中却楼道里贴满了开锁的广告,安静得让人发麻。

曾经的“共和国长子”遇到的问题究竟是什么,东北人为什么出走,又为什么留下,问题解决的关键又在哪里?这篇文章希望通过对现代东北历史和三个群体的东北人(关内发展者、海外发展者和居留东北者)的分析来把情况掰开了揉碎了理解透。

开始。

历史

从康熙七年(1668年)起,山海关外的东北地区被满清政府看作清王朝的“龙兴之地”,限制汉人的进入与开垦,持续长达200多年,这二百年也把东北地区的城市史生生分为风格截然不同的两段。

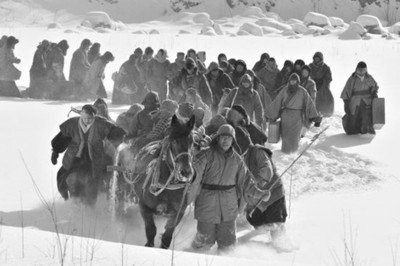

1860年代满清解除东北地区封禁后,由于中原地区常年的自然灾害和过快的人口增长,大量汉人在短时间内迁移到东北地区。从1871年到1911年的40年间,东北地区的人口从330万快速增长到了1841万。

这段历史中快速的人口增长也让东北地区在短时间内快速城镇化。同时也从这时起真正形成了现代的“东北人”的身份认同感,并形成了东北人这个群体的一些重要的特质。中国大多地域的人都安土重迁,对于故乡和土地有着一种很强烈的联结感。

但是对于大部分东北人而言,他们的祖辈从其他省份跟随家人或是同村人迁入东北,又大多数生活在了东北地区的城镇之中,对于东北这块土地并没有形成强烈的联结感。

对东北人而言,这种联结感和身份认同感更多的是产生于人,而非土地,产生于大迁徙之时便形成的强烈的家庭观念,产生于有着共同生活成长背景的东北人群体。

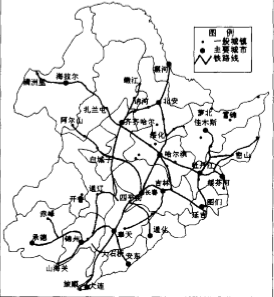

伴随着快速的人口增长对于现代东北地区产生深远影响的是日俄等国对东北地区的殖民。东北地区的第一座现代城市是1861年由英国修建的营口。而1891年中俄密约签署后,俄国在实质上把东北地区变为了自己的势力范围。俄国在对东北地区殖民过程中对现代东北影响最为深远的便是铁路。

著名的贯穿东北的两大铁路——中东铁路和南满铁路被俄国修建后,沙俄在铁路沿线建立工厂,并在“铁路附属地”内进行俄罗斯式的城市规划,建立了行政机构、警局和居留点等场所,对现在许多东北城市的格局产生了深远的影响。

沿线许多小城镇因此被城市化,成为了人口超过二十万的现代化城市,包括现在的绥芬河,满洲里,梅河口等城市。而两条铁路的起始站哈尔滨和大连更是各自发展成为了南北满的经济中心。

这一段历史使东北地区成为了中国铁路最发达的地区,为之后东北地区工业化并被选为新中国重工业基地提供了运输基础,更重要的是,如今东北地区的一大批城市都随着两条铁路线的建设而发展起来,有了频繁的商贸往来,从城镇变为城市。

(1932年东北地区铁路图 来源:东北师范大学)

俄国战败日俄战争后,根据<朴茨茅斯和约>将以长春为界的南满地区“转让”给了日本进行实际控制。根据日本学者的《长春都市规划史》,日伪统治时期对南满地区109个大小市镇进行了全新的城市规划,每一个城市被赋予了各自的职能和发展特点。

例如沈阳和长春被规划为以铁路为中心的既有商贸中心,鞍山和抚顺北规划为煤炭钢铁中心,而铁路沿线的新建城市四平和公主岭则为农产品集散地。于此同时,日本对东北地区进行了疯狂的资源掠夺。

东北地区的铁矿资源开发在日伪统治时期进入了近代化工业阶段,而东北地区也是从这时起初步形成了持续至今的以煤炭、机械、钢铁、化工为主的重工业发展格局。东北城市中的市民也开始高度集中地在工厂矿山中工作。

日伪的这段殖民统治对东北地区残酷压榨的同时也为新中国后东北成为重工业基地奠定了基础,并且奠定了东北地区城市居民就业高度集中于厂矿的模式。

(辽宁省大连市中山区中山广场 日伪建筑 来源:腾讯街景地图)

新中国回归后便是现在大家所熟知的历史,在计划经济指导下,东北被选为能源、原材料重工业基地,大量的国有企业被配置在了东北地区,原本作为商业贸易中心和国际化都市的哈尔滨和长春也因为铁路沿线的区位优势被生生转型成了分别以机电工业工业和汽车工业为主的工业城市。东北地区的城市化水平也随着高度集中的工业化进一步提升,鸡西市在1954到1961年短短的7年间,仅机械人口就增加了27万。东北地区因此长期成为我国城市化水平最高的地区。

作为城市化水平最高的地区的同时,东北地区也成为了对国有体制和计划经济依赖最强的城市。东北城市人口就业高度集中于被“嵌入”全国分工体系的国有工矿企业,只需要服务于国家设定需求,缺乏创新动力,城市各类规划由上至下。

1978年经济改革前,全国各个城市的情况其实多少都如此,但这样的情况对东北而言却从沙俄在百年前开始殖民便开始,东北的现代城市始于殖民统治的规划和利用。各个城市没有经历由下至上的自发式发展,而是被赋予各项单一职能,人口就业集中于厂矿。商贸业在几个工业型大城市本就不发达,新中国后原有的商业中心又也被转型为工业中心,将这一情况进一步深化,最终导致了东北人群体整体高度城市化却不多元化,并对于工业、对于上层计划、对于体制高度依赖。

这就是接下来对三个群体的东北人进行讨论的历史背景。

NO.1 关内发展者

社会学家Tim Cresswell提出过对于人类的任何一种移动都可以从六个方面(原动力,速度,节奏,路线,体验和阻碍)进行分析以理解,而对每一个方面的分析最基本的问题便是这是否是一个自由的选择。我们将东北人群体向关内的移动视为迁徙,也就是人类的一种移动,而对于这种移动的分析,原动力、节奏和体验三个方面将是我们主要的考量。

相比前往海外发展的东北人,前往关内发展的东北人仍然是东北地区人口流失的主要来源,然而我国国内对这部分群体的学术研究实在过少,因此这部分的分析将主要源自作者与该群体进行的长期沟通接触和发放的调查问卷。

(黑龙江省 哈尔滨市 道里区 哈尔滨站 来源:腾讯街景地图)

在迁入关内地区发展的东北人中又以两大群体为主力,一是源于东北地区高度城市化教育程度高所产生的大量大学以上学历前往关内发展者,二是在国有企业改革下岗潮中在东北地区产生的大量下岗工人或职工。

对于这两个群体而言,他们虽然情况差别巨大,但是迁入关内的原动力大都可以归到一个字上,钱。

王岩(化名)是作者所接触采访的一名迁入上海发展的东北人。从小在沈阳长大,他的父母分别是沈阳的下岗工人和会计,父亲还有慢性肝炎。靠着积蓄和变卖房产,他的父母将他送往德国一所著名的工业大学读汽车工程专业,回国后他首先尝试留在沈阳找工作,希望能够留在家乡同时照顾父亲,但最后却只收到了两份工资在每月4000元左右的offer。在这之后他开始联系上海的一些外资企业,最终得到了包括大众等知名企业在内的offer,年薪接近20万。

“我肯定是想留在沈阳跟我父母在一起,但现实是就是在东北我根本就看不到自己的未来,我花了家里那么多钱去德国留学不是为了就回来挣每月4000块钱的,最可怕的是如果待在沈阳我五年后可能也就只能挣五六千甚至丢掉这份工作,那时候我都该结婚了啊。”

没有再怎么犹豫,王岩和他的女朋友一起前往了上海,并考虑在站稳脚跟后把父母接到上海。

同样来自东北,家乡是哈尔滨的金阳(化名)的故事却完全不同。她和王岩的父母是同一辈人,并且同样有着下岗工人的身份,04年和丈夫一起从电机厂下岗,两个人在哈尔滨三年里卖过水果,做过收银员甚至还曾为药店打更,儿子上大学后的学费成为了两人最大的压力,最后在08年决定和亲戚一起来到北京,现在两个人在北京通州的地铁口分别卖“哈尔滨烤冷面”和“哈尔滨炸串”。

“留在哈尔滨也不是活不下去,但每天跟在北京比就只能卖出去三分之一吧,而且只能卖四块钱。谁愿意背井离乡的啊,我这还好,老伴儿一块儿过来的,真是没办法了,小子还得念书呢。”

现在已经是他们来到北京的第七年,他们的儿子考研后在北京一家互联网公司实习。

(黑龙江省 哈尔滨市 香坊区 进乡街 来源:腾讯街景地图)

上边两个例子是许多由东北迁入中国其他地区人的写照,他们迁徙的原动力很清晰,在这个国家的其他地区他们可以用他们的能力获得更多的回报。而这两种迁徙在本质上又都是外加力下非自由的选择,王岩与金阳并不想离开东北,是留在沈阳或哈尔滨所带来的于他们无法承受的代价(无法结婚,无法供孩子读大学)迫使他们离开。

这样没有预先精心准备的迁徙的节奏也是不自然的,给两个群体的生活都带来了剧烈的变化和阵痛。但谈及体验的时候,两人给出的答案却几乎一致,“一开始肯定不好受,慢慢习惯了就好了。” 对他们而言更重要的是,在能够预见的未来一家人可能分别能够在北京和上海团聚。

这样一种迁徙在初期给东北人群体带来了阵痛,有的采访对象思念家人,有的采访对象抱怨上海人情冷漠没朋友,但是由于这种痛苦并不来自迁徙本身,而是来自与家人,与所熟悉的人分开的事实,一旦家人能够在迁徙地团聚生活,这样的痛苦也随之消失,迁徙的反转(回到东北)也不再会成为一个选择。

如果我们按照美国社会学家Mike Davis的理论,把城市都看作其中由市民上演的“社会戏剧”的“舞台”,东北这个舞台没能让大多数演员出演所想的角色,反而让舞台更像监狱。角色与观众都受限甚至取决于舞台本身。对许多演员而言,这仍能被称作一个舞台的唯一原因便是台上演员之间的联结与合作。遗憾的是,这样的一种联结发自演员们本身而非舞台,如果一天一组演员同时离开,他们几乎不再可能回来。

NO.2 海外发展者

尽管都是迁出东北,但在前往海外发展的东北人群体却与迁入关内的东北人群体有着显著区别。随着东北人群体在海外华人移民中比例的不断增加,欧美专门关于东北人的研究也越来越多,接下来的讨论将会以朱七七对在欧洲东北人的研究和作者自己的采访对象为基础。

(美国 纽约州 纽约市 皇后区 法拉盛 赋润东北菜 来源:谷歌街景地图)

赵晓茹(化名)来自沈阳市,她一整家都是沈阳一家大型国有企业的下岗职工,包括她自己,前夫,父母和公公婆婆。像那个年代东北最常见的故事一样,丈夫开始酗酒,打骂妻子,家庭生活越发困难。如今,赵晓茹已经来到荷兰十五年。她直到现在也不能明确地说出决定来荷兰的理由,只是当时听说假结婚去荷兰便宜又省事。曾是一名工厂会计的她在荷兰做过包括保姆,清洁工在内的许多工作,最后她与假结婚的男士产生感情,留在了荷兰。

作者所采访的杨波(化名)的故事则十分不同。杨波来自长春,在三年前通过持有绿卡的大女儿移民洛杉矶前,他曾经是一名大学老师。“我在这里的生活质量要高很多,大女儿在美工作,小女儿也在美就读大学,所以为什么不呢?我没有理由继续留在东北了。” 如今的杨波正在南加州享受他的退休生活,时不时为华人报刊写些文章。

(吉林省 长春市 朝阳区 建昌街 来源:腾讯街景地图)

两个案例所代表的两个群体做出去海外发展生活的决定的背景和动机十分不同,但是他们共同的一点是他们都从一开始就下定了决心要离开东北,前往海外。这样的一种迁移是真正的自由的运动,而不是受某种外力所迫。于节奏而言,像杨波那样精心准备的迁移者很快适应并开始享受自己在海外的生活,然而更多的像赵晓茹那样的迁移者则并不知道自己究竟为什么出国,也没有明确的计划。

他们就像自己100多年前迁入东北的祖先一样有着冒险性。最初可能长达几年的时间对这部分群体都是阵痛而艰难的。这样的痛苦来自与对未知的恐惧和对家人的思念。如果没能找到办法最终与家人一起定居下来,这样的痛苦可能会一直持续。然而即使在这样的情况下,无论是朱七七的研究中还是作者采访的对象中都没有表达希望回东北的意愿,事实上,他们甚至不希望自己的子女今后在东北发展。

对大部分前往海外发展的东北人而言,当他们做出前往海外发展的时候,东北对于他们已经失去了任何功能。他们要么已经从东北这个舞台上每天上演的单调的“社会戏剧”中得到了自己所能够得到的最多,要么已经在舞台的“重建”中失去了一切。他们曾扮演的角色不再被需要,与其他演员的联结也淡化甚至丢失。无论是哪种情况,东北人前往海外的迁徙都是极强的,与早期的福建广东籍移民不同,他们能够回到东北的概率极低。

NO.3 留在东北的人

想要弄明白东北人口减少的问题,对于留在东北的人的讨论也是必不可少的一部分。既然有人离开,那么留下的人留下的理由又是什么,这对于他们而言又是否是一个自由的选择?韩国延世大学的赵文英曾经在哈尔滨东部进行了七年的对于东北下岗城市贫民的研究,接下来的讨论也将基于赵文英的研究和作者自己的采访。

(吉林省 长春市 朝阳区 重庆路 来源:腾讯街景地图)

赵文英的研究中有一个非常有趣的例子。哈尔滨的一名曾参军的下岗工人在香坊区创办了一家理疗连锁店,免费为下岗工人提供技能、开店培训,希望帮助下岗工人创业致富。一开始,在各个街道进行宣传的时候,效果并不好,许多下岗工人听到了“创业”等字眼便十分担忧。

后来他开始借自己老兵的身份强调项目与政府的联系,声称项目是中央政府设计来帮助下岗职工再就业的。尽管项目本身甚至与街道一级政府都没有任何关系,大量的下岗工人还是在新的宣传下加盟,并说道:“看吧,政府还是没有忘记咱们工人!” 连锁店最多时曾经达到30个,分布在香坊、南岗、道外三个区,而目前各个地图上已经无法找到任何一家连锁店。

这个例子是对东北地区许多下岗工人生活的一个写照。他们留在东北因为不再具有能够在其他地区为生的技能,只能靠着退休金和打零工过日子,或是等待跟随子女迁走。对他们而言,这绝不是个自由的选择。更为重要的是,这个群体仍然迷恋着人人在大型国企工作的旧时光,与政府的联系为他们带来心中的安全感。

作为一个舞台,长期上演的单调的“社会戏剧”已经让这个群体失去了扮演其他角色或者去到新的舞台的能力。他们无法适应舞台的重建,只能在心中想象出舞台仍是曾经的样子,并这样继续上演自己的“社会戏剧”。他们没有离开东北,也无法离开东北。他们是东北真正的“囚徒”。

作者所采访的另一个群体的故事则不太相同。徐英(化名)是在沈阳的一个四十多岁的中年职业女性。她是某个大型制药企业的东北地区销售主管。对她而言留在东北最重要的原因是她对地区市场的熟悉,收入可观高于地区水平。但同时她也表示她的女儿将会前往美国就读大学,并且不希望她今后回到东北发展。

留在东北对于像徐英这样的人而言绝对是自由的选择也可能是他们所能做的最好的选择。他们最好地利用了在东北这块舞台上与其他演员的合作与联结。但当涉及子女的时候,他们仍然选择不让子女在东北发展。

留在东北的这两个群体几乎是两个极端的。他们一个完全没能适应东北这块舞台的重建,而另一个则最好地适应了舞台的重建,最好地利用了自己的资源。不去考虑子女因素,他们都不太可能再迁移出东北地区,因为他们要么已经做出了最好的选择,要么别无选择。

总结

(黑龙江省 哈尔滨市 道里区 索菲亚广场 来源:腾讯街景地图)

东北地区高度城市化的同时却不多元化,单调地对于体制和国有企业的依赖,导致东北地区在改革开放后尽管仍旧以城市人口为主却不能为居住于其中的大多数市民提供凭借个人能力实现个人价值的机会。而这样高度的城市化同样也培养出了东北地区大量教育程度高的青壮年群体,他们的多元化远高于他们的父辈,东北这块舞台也不再能够满足他们的需求,这部分群体的流失也是东北地区最大的损失。于此同时的是东北从自身城市化开始之时就形成的自上而下,被赋予职能的发展模式也导致了东北地区城市人口普遍对于计划指导的依赖,他们许多人丧失了应用其他技能在另一种经济模式下发展的能力。

不过这并不意味着东北的发展就此失去了活力,“一带一路”也许是国家振兴东北提出这么多年后带给东北这代人最好的礼物。对俄贸易巨大的增长空间和双方共同的发展意愿实打实地体现在了哈尔滨去年对俄贸易一年翻了三倍多的增长上,占据全国对俄30%邮政小包的发货量让哈尔滨成为了对俄贸易的中心,哈尔滨也正试图找回曾经的国际商贸中心地位。而对于东北其他曾经的工业基地而言,中蒙俄通道沿线的大量基础设施建设需求更是久旱逢甘露。

对于迁出东北的人口,他们就如同百年前迁入这片土地的他们的祖先一样,拥有冒险性,对于家庭重视,适应能力强。他们在迁出后往往会在生活稳定后将家中老人、孩子一起接到居住地,这样的一种迁徙是更加整体化而难以逆转的。

他们的父母在北京的小区里和其他东北老人一起聊着铁西的曾经,他们的子女在深圳的国际学校里学着英文说着没有了口音的普通话,他们自己坐在上海的写字楼里对着一行行数据决定还是明年再带着父母回哈尔滨吧。十几年过去,东北在他们家里留下的印记除了餐桌上隔三差五出现的乱炖以外就只剩下那早已改不掉的乡音和2打头的身份证。

评论