文丨西部城事 西部菌

“管理权限”,是这几天城市话题的热点词汇之一。

除了深圳,还有一个就是关于郑州是否要升格为副省级城市的话题,又再次引发关注。

西部菌查询发现,事情缘起于9月底,河南向郑州、洛阳下放部分省级管理权限的决定获得通过。

其中明确要求:

为了进一步激发郑州市、洛阳市改革创新动力活力,加快郑州国家中心城市和洛阳中原城市群副中心城市建设,根据有关法律、法规,结合本省实际,向郑州市、洛阳市下放部分省级经济社会管理权限。

这一动态消息,表面看确实引人联想。要知道,郑州对副省级城市可谓憧憬已久。

那么,河南这个新动作,与郑州能否升格副省级城市到底有没有关系?副省级城市名额增加的可能性到底有多大?

01

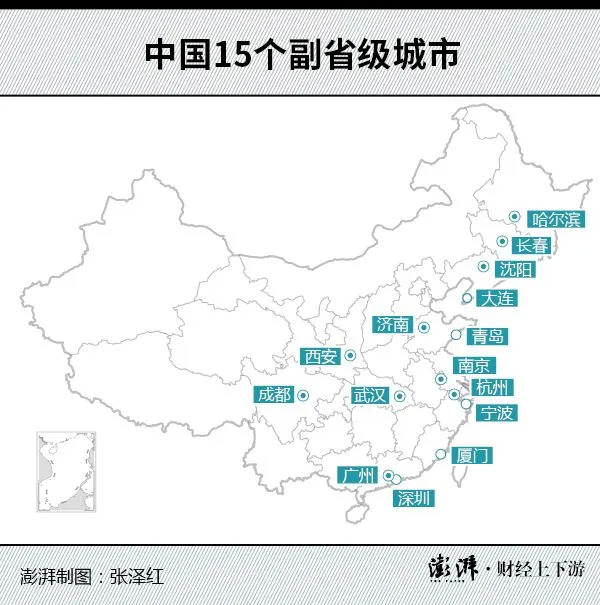

现有的15个副省级城市名单如下:

关于副省级城市出炉的历史背景就不多说了。感兴趣的朋友可以检索公开资料。

顾名思义,副省级城市与普通省会城市的一个重要区别,就是前者多了一些原本属于省级的经济社会管理权限。当然,也是一种地位的象征。

所以,不只是郑州,兰州、福州、合肥等都有升级副省级城市的愿景。其中,郑州方面,更是在重要场合有过多次的公开呼吁。当地媒体曾经就直接喊出——是时候给郑州一个“副省级”了。

而去年,长沙方面有政协委员提议,将全国省会城市都逐步升格为副省级市。

不过,自1997年15个副省级城市的格局定形,20多年来,它就没有发生过变化。从国家层面来看,也无任何迹象表明,这个名额要增加。

综合各方因素而言,副省级城市名额增加的希望应该不大。最简单的道理,一旦破例,就意味着不只是增加某一个城市的问题。

更关键的原因在于,副省级城市脱胎于计划单列市,本就有着浓重的计划色彩,这一历史背景已经明显淡化;而在市场经济社会的今天,一个城市的发展水平与其行政级别并没有必然联系。

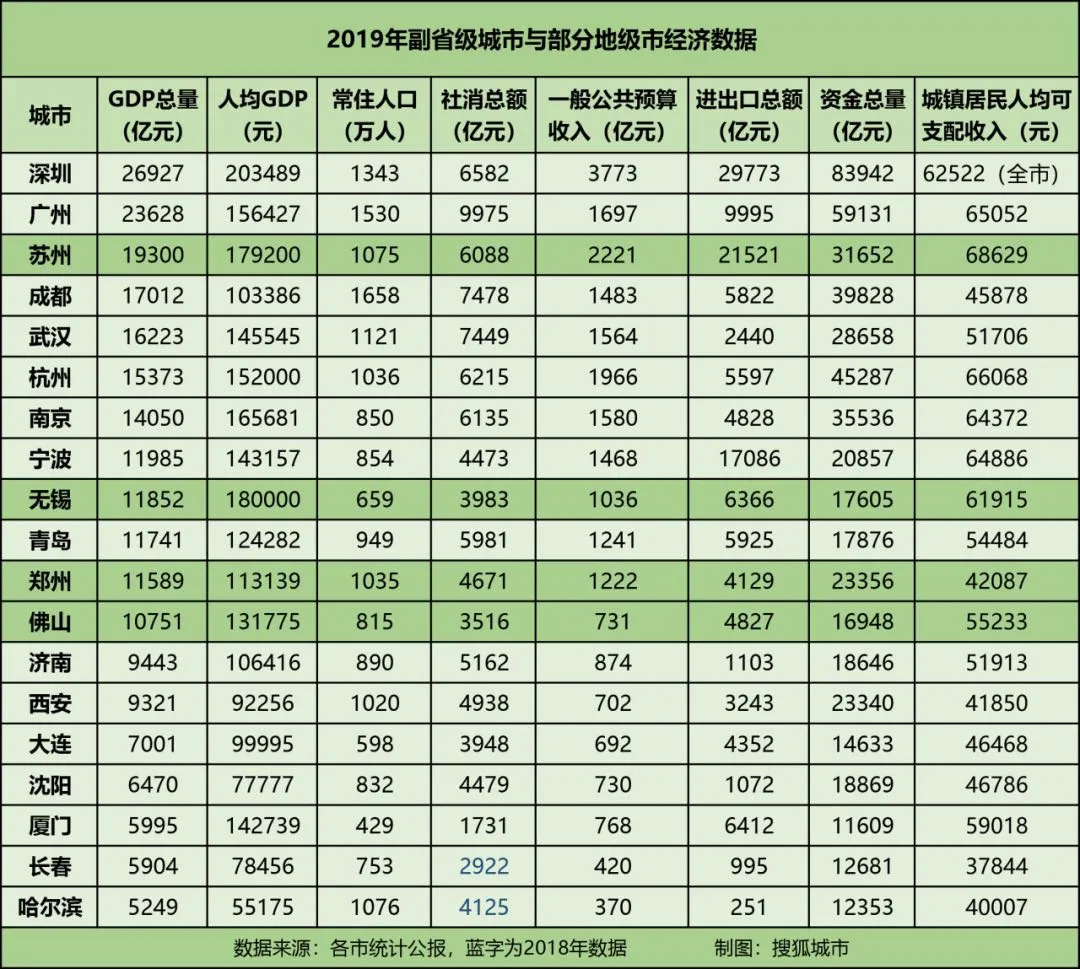

这方面的反例很多。比如,苏州、无锡、长沙、佛山,这些非副省级城市,GDP都已经迈入“万亿俱乐部”。

另外,即便是纳入副省级城市序列,城市发展也未必就“点石成金”。

比如,2018年,济南、青岛、厦门、沈阳、大连等七个城市就被点名“引领带动作用不够”,它们恰恰全部是副省级城市。

02

像郑州这样,想要提升城市级别,获得更大的发展自主权,这种愿望是完全可以理解的。

能够升为副省级城市,对经济发展和行政方面的利好,也都是显而易见的。

但是,已经荣升为九大国家中心城市之一的郑州,其实完全不必再执着于副省级城市的名头。至少就目前来看,国中的份量还要强于副省级城市,因为它更稀缺。

这次郑州获得部分省级权限,一定程度上也就是一种自主权的增强。这里要提一个细节,那就是目前的郑州s长,已经是副省级。这在同级别城市中,是非常罕见的。

这或表明,在实际地位上,郑州所拥有的自主权其实已经不低了。

换言之,在今天,一个城市要增加经济社会管理权限,并不一定要提升城市的行政级别。深圳最近所收获的大礼包,其实也证明了这一点。

另外,郑州此次新获得省级管理权限,实际只是一种常规操作,与是否升格为副省级城市并无直接联系。

一个很容易被“证伪”的证据是,这次增加管理权限的,实际是郑州和洛阳两个城市,而并非郑州独享红利。

从更大的范围来看,简政放权的大背景下,管理权限的下放也是大势所趋。

如国家层面,今年3月,国务院将永久基本农田以外的农用地转为建设用地的审批权限“下放”到省、市、自治区。

省级层面,类似的操作更堪称常态。比如,媒体报道,去年7月起,湖南在长沙市开展下放6大项9小项省级土地行政管理权限试点;而像西安代管西咸新区,也属于间接扩充了省级管理权限。

因此,把郑州新增省级管理权限看作是升格副省级城市的前奏,其实是有点过度解读了。

03

对于大部分并未进入副省级城市序列的省会城市而言,与其执着于在国家层面争取副省级地位,不若在省内谋求更大的自主权。

要实现这一点,更多只取决于省级层面的操作,它的可行性要强得多,也更显务实。

近年来越来越明显的强省会趋势,就是非常典型的代表。要知道,打造强省会,关键就是建立在更大自主权的基础上。

前面说到的郑州主官的高配,也就可以看作是河南支持郑州做大做强的直接表现。

另外,去年江西出台50条举措支持大南昌都市圈发展,其中也包括:

赋予更大的自主发展权。除法律、法规和规章规定不能下放或委托的事项外,省级审批权限原则上均下放到都市圈设区市政府。

可见,副省级城市的名额有限,但做大做强省会,对不少地方来说,都仍有很大的提升空间。

这里西部菌要多说一句。一定程度上而言,郑州等部分城市谋求副省级地位,与其说是更好助推城市的未来发展,不如说是要争取国家对自身发展成就和地位的一种认可。

但用一句俗话来说,是“金子总会发光”的。郑州这几年快速发展,不但获批建设国家中心城市,并成功跻身特大城市,GDP也迈入“万亿俱乐部”,成就有目共睹,国家肯定也很明显,完全无需靠级别提升来“正名”。

且这一发展成就,也说明郑州的发展未必一定需要“副省级”的加持。

来源:搜狐城市

从现实来看,作为历史产物的副省级城市的制度安排,其之于城市发展的重要性,其实是在不断削弱的。南北城市差距的拉大,就是有力说明。

可以预见,副省级城市内部的分化局面,未来还将更加明显。

并且顶层设计层面,也在有意淡化行政级别对城市发展的影响。一个颇具信号意义的动作就是,今年5月发布的关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见明确提出:

要建立健全统一开放的要素市场,推动公共资源由按城市行政等级配置向按实际服务管理人口规模配置转变。

很明显,未来城市所获得的公共资源,将越来越与市场,与现实发展水平挂钩,而行政等级的作用将逐步淡化。

所以,不只是像郑州这样未跻身副省级之列的普通省会城市,也包括所有副省级城市,都应该避免过度迷恋或依赖“副省级”的级别加持,敢闯敢干,才是王道。

评论