作为“苏洵苏轼苏辙与传统法治文化高峰论坛”的系列活动之一,10月28日上午,来自中国法律文化研究院、北京师范大学、湖南大学的三位专家代表,通过主旨演讲,同与会人员分享了他们提炼总结的“三苏”法治文化和智慧,以及该如何将这些智慧古为今用。

“我今天主要想跟大家分享苏轼的三个方面的内容,第一是苏轼的人生态度, 第二是苏轼对民生苦难的理解,第三是苏轼的司法智慧。”中国法律文化研究院院长、中南财经政法大学教授陈景良将苏轼的法学贡献置于他所处的时代大背景下来审视,以《苏轼法学贡献对现代法治的启示》为题,从苏轼的生平经历来探究,以苏轼的判案案例来分析,提炼出苏轼“重法而不拘泥于法”的司法智慧。

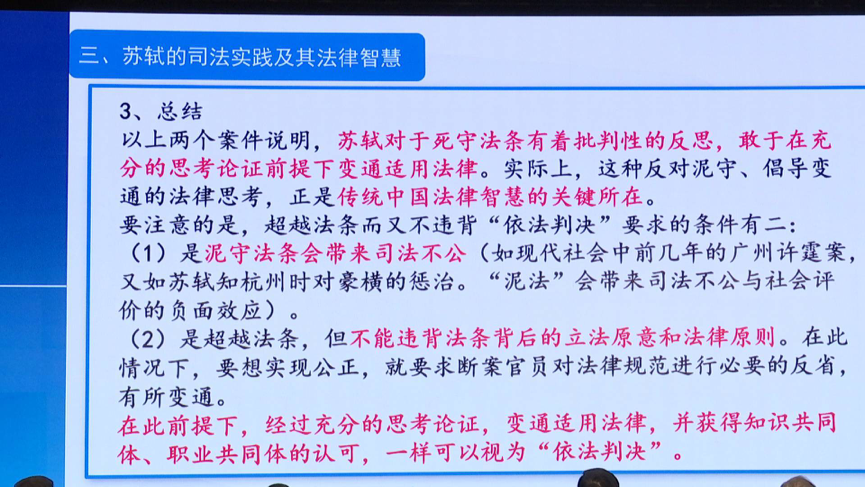

陈景良表示,“我们一般认为依法办事尊重法律就是要严守法条, 但是大家不要忘了,严守法条不意味着你泥守,不意味着你完全用教化的方式死守法条,因为泥守法条会带来明显的司法不公,引起判决效果的负面效应,也就是说在一定的条件和前提下可以变通法律,这是一种像苏轼这样的古人的司法智慧,我们现代社会法治必须去理解这个智慧。”

陈景良认为,苏轼的法学贡献不仅是中华优秀传统文化中“以人为本”“综合治理”的体现,也为现代社会的法治建设与治理提供了很多有益的借鉴。

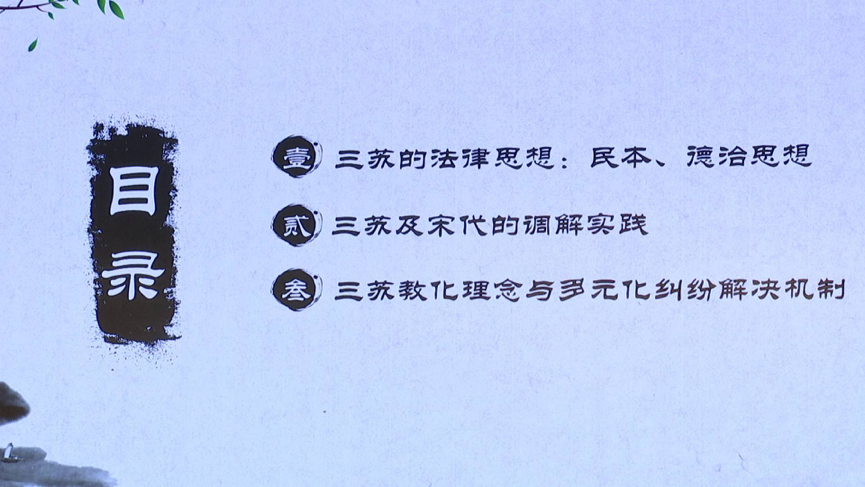

北京师范大学法学院副院长、教授柴荣则以苏轼治杭州时判决的一则《画扇案》债务纠纷为例,深入探讨了“三苏”以民本、德治为主要内容的法律思想,指出其蕴含实质其实就是民间调解。

柴荣表示:“他让卖扇子的人,把扇子拿来,在扇子上作画、写字,然后直接拿去卖,一抢而空,这个债务纠纷就解决了……想通过这个案子给大家说,这种理念在苏轼的身上是有体现的,他不完全按民事纠纷的解决方式来解决,而是会用他自己的,认为合适的方法让双方债务关系能够得到妥善解决。”

在柴荣看来,调解是中国古代官吏经常运用来化解民间纠纷的方法,苏洵苏轼苏辙“三苏”父子在司法实践当中对调解的方法运用尤为到位,而900多年前“三苏”的法治思想恰好与眉山近年来创新的多元化解矛盾纠纷机制不谋而合。

柴荣认为,四川省眉山市近年来坚持“调为上”“调为先”工作理念,创新构建了由人民调解、行政调解、司法调解、信访群众疏导和社会组织调解“五位一体”,这样一个纠纷多元化解工作体系。2020年眉山中院这个做法还入选全国百强法院,是非常了不起的。这也为我们传统法律文化创造性转化提供了探索的范例。

柴荣认为,“三苏”是一种文化符号,也是中华传统文化的重要组成部分,文化是一个国家一个民族的灵魂,也是法治建设的灵魂,要想实现中华民族的伟大复兴,就要实现文化自信,而对“三苏”文化深度挖掘也是实现文化自信的重要实践。

柴荣表示,“挖掘整理阐释 ‘三苏’文化的思想,夯实我们中国道路传统文化的根基,是我们坚持中国特色社会主义文化道路,实现中华民族伟大复兴中国梦的本土文化动力之一。”

来自湖南大学法学院的肖洪泳教授以《“三苏”地方治理思想及实践与现代社会治理》为主题,从地方治理的形势根据、主导力量、手段凭借三个层面梳理了三苏的地方治理思想。

肖洪泳表示:“现代社会治理,应该要借鉴苏轼他们的德治思想,在强化或者说推进法治的同时,应该要辅助德治。”

肖洪泳认为,三苏父子在多个地方为官,总结出了很多地方治理的优秀经验,完全可以给现代社会治理提供历史借鉴,现代社会治理除了需要顶层设计和统筹安排以外,还要因地制宜,用法治的手段,辅以道德建设,实现社会治理模式的转型。

评论