“你们要进窄门。因为引到灭亡、那门是宽的、路是大的、进去的人也多。引到永生、那门是窄的、路是小的、找着的人也少。——《马太福音》第七章”

我还记得刚进大学的时候和自己导师的某次会面。当我们谈到电视剧和电影之时,导师向我极力推荐了著名的电影《都灵之马》,并说这部电影让他感动流涕。怀着对导师的信任,我连夜下载了这部贝拉塔尔的电影,焚香沐浴。十分钟后,我开始烦躁地拉动进度条,并在五分钟过后把它扔进了回收站。即使在我稍微读了一点儿尼采之后,我仍然无法完整地看完这部电影。无他,这部电影十分沉闷,令我昏昏“已”睡。

而在我连夜下载《见证者》,打开游戏断断续续玩了一天之后,感受就跟当年打开《都灵之马》差不多。开门见山地说,《见证者》是一款尴尬的“游戏”:它游离在游戏与艺术之间。

《见证者》究竟是一款怎样的游戏?

1月26日《见证者》上市之时,它在各大媒体上都获得了极高的赞誉:IGN和Destructoid都给出了满分评价,Gamespot的评分则是90分高分。种种消息都向玩家们透露了一个信息:《见证者》是神作,掏钱买准没错。然而,当你真的掏出40美元,购入了这款游戏之后,得到的体验却未必是你所想的那样完美。

游戏的开头其实相当不错。玩家身处黑暗的甬道之中,前方是指引你前进的微光,破解简单的谜题之后来到游戏的主舞台。这段演出恰到好处,指引明确,对游戏的核心玩法的诠释也比较得体;走出甬道之后,阳光洒在一个荒芜却美丽的庭院之中,你的故事正式开始。

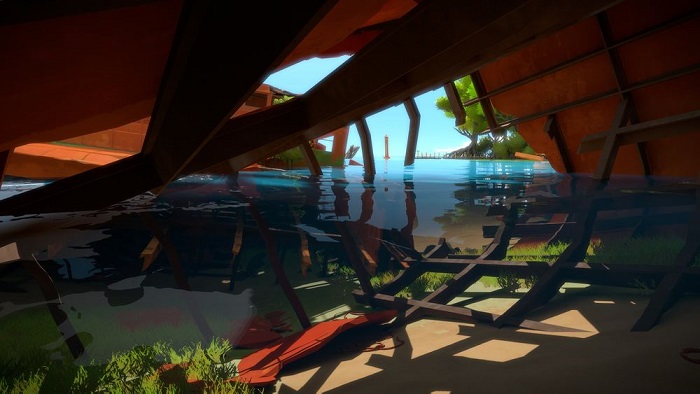

就第一眼看上去,《见证者》是一款令人动心的游戏。它有非常漂亮的外观:色彩丰富,建模精致,地图经过了精心设计,处处充满令人惊喜的细节。随着游戏的进行,你会发现很多独特而美丽的场景:盛开的樱花树林,清新的树海,白茫茫的雪原……而这些元素都集中在 一个小岛之上。一个游戏爱好者看到如此漂亮的画面之后,肯定会产生探索整个地图的冲动。

但我的冲动很快就被两个极为致命的游戏特质所击溃。

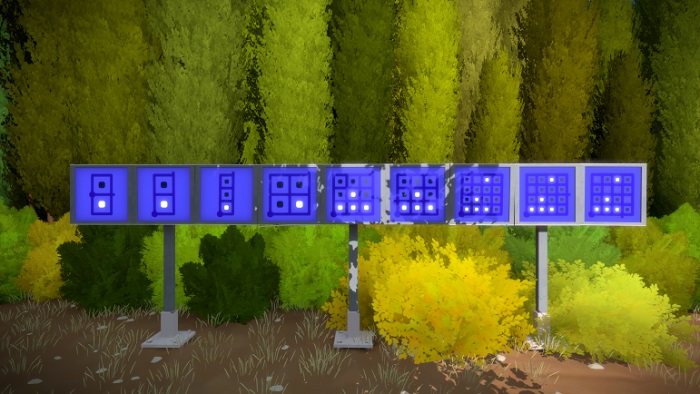

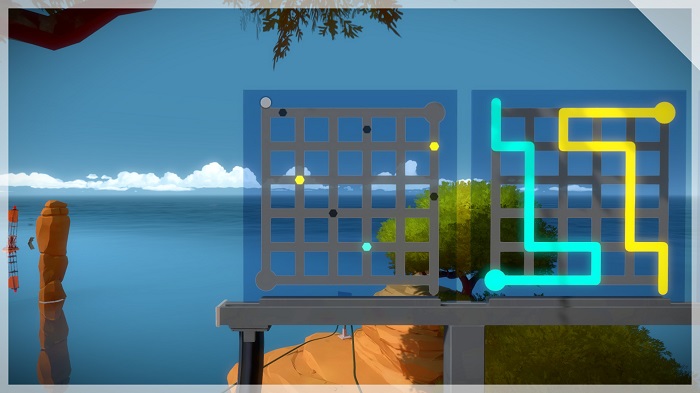

首当其冲的是游戏的可玩性,或者说游戏性的匮乏。在游戏中,玩家与系统唯一的互动方式就是用鼠标(或者手柄)在一块面板上画线,并按照根据周边的线索解决谜题。除此之外,游戏就没有其他的解谜方式了。正如Steam平台上一条玩家的评价所言,这款游戏某种意义上来说其实是“滑屏解锁模拟器2016”或“一笔画线小游戏500合1终极加强版”。

在游戏中期,你会发现一些需要研究光影变幻或者与周边环境紧密相关的谜题,对于观察能力不太强的玩家来说,要解开这些谜题需要花费不少脑筋,而解密之后也能获得不错的满足感。但刻薄地说,这些谜题虽然精彩,但本质上还是“画线解谜”,在新鲜感过去之后,谜题的难度成倍地提升,玩家很容易对此感到厌倦。

“画线解谜”模式还有一个问题,这个问题来自画线谜题的难度:对于我这样空间想象能力不太够用的文科生来说,游戏里的谜题真的太难了。

游戏的音效则是另一个让人恼火的特质。当你进入庭院之后,开始顺着地上的光带寻找线索前进的时候,你肯定会发现一个问题:这个游戏没有任何背景音乐,只能听到一些若有若无的风声,走路的脚步沙沙声,解密时的电子音。对于一些玩家来说,这种设定有助于把情绪沉浸在游戏塑造的氛围之中;但对我而言,一座没有音乐的无人岛几乎是地狱的同义词。

更关键的是,《见证者》中的这座岛屿并不像看起来那样美丽无暇。你在探索岛屿的时候,会时不时地发现一些被石化了的人类,你捡到的录音带中播放的是一些琐碎甚至诡异的语音片段(好听点的说法则是充满了哲思),在这种情况下,没有背景音乐就是最恐怖的背景音乐。

更令人不解的是,《见证者》游戏的预告片(见下方)里却有着非常动听的背景音乐。

《见证者》的这两个特质组合在一起之后,构成了非常诡异的游戏氛围。在你探索小岛的过程中,会越来越多地发现各种蛛丝马迹,同时察觉到这个小岛的惊悚之处。然而在游戏中,你唯一能够做到的就是用鼠标看似永无止境地画线,刻意营造的无声环境进一步地加剧了游戏气氛的压抑。

在《见证者》中(至少在我所经历的游戏进程中),玩家是无力的,无法脱离,无法反抗;除此之外,玩家与环境除了画线之外的互动也不多,甚至连简单的跳跃动作也无法做出来。在进行游戏两个小时之后,我开始时不时地暂停游戏,站起来晒晒太阳,走动一下,甚至拿出身边的掌机玩下《怪物猎人》:我必须得来一场激烈的战斗,才能缓解空旷和静谧给我带来的不适应。

但另一方面,从我开始游戏到关闭游戏开始写作,我始终怀着一颗敬畏之心:《见证者》当然不是一款平庸的作品。上述这些令我烦心,恼火的特质同时也是令它伟大的特质。亚里士多德曾说伟大的悲剧能够让人感到恐惧与怜悯,《见证者》足够让我恐惧,并仰止其巍峨。

我们究竟是在“玩”游戏还是“看”游戏

《见证者》的制作人是大名鼎鼎的乔纳森·布劳(Jonathan Blow),他曾经在2008年发行了广受好评的独立游戏《时空幻境(Braid)》,并因此斩获多项大奖。与乔纳森本人的长相一样,他的作品充满了想法,思考。

在我并不算长的《见证者》游戏过程中,至少隐约地感受到了两处乔纳森想在游戏中传达的主题:其一,是灵魂与科学的碰撞;其二,整个岛本身是对人类生命的一种隐喻。不过我并不敢确定这是不是制作人的真意。

在早先一次采访中,乔纳森曾经提到说,要发现游戏中所有的秘密可能需要80到100个小时,而我的游戏时间甚至还不到这个时间的十分之一,想要解读《见证者》实在力有未逮。关于这部作品的内涵,我唯一能说的只有无尽的赞叹:《见证者》绝对是近年来最具有思想深度的游戏。

但是,真正的矛盾在于,我们是否应该鼓励游戏的可玩性为思想性让路呢?

这几乎是文艺评论界的一桩公案了。一个作为大众文化产物的作品,天生就带有“娱乐性”、和“思想性”两个对立的特征:无论是文学作品、电影或者是音乐,如果要追求思想的深度,那么它在娱乐性方面必然要做出一些牺牲。正如我在文章开头所举的例子,所有人都认为《都灵之马》是一部有深度的电影,但很少有人敢信誓旦旦地说这部电影“好看”。

而游戏这一载体则更为特殊。同样作为大众文化的组成部分,游戏与其他类型的媒介最大的区别其实是其“互动-反馈”的运行机制:玩家通过与系统或者其他玩家进行交互之后,根据交互的过程获得反馈。最典型的例子是游戏中的战斗场景,主角与敌人战斗的过程是一次互动;敌人被击倒,玩家获得的经验值和宝物则是给玩家的正反馈(同理,如果玩家被击败的话则得到了一个负反馈)。

某种意义上来说,一个游戏是否“好玩”(或者说是否有“游戏性”),跟其“互动-反馈”机制有着密切的关系:无论是战棋类游戏中敌我的战术选择、兵力配置,动作游戏中伤害的变量、动作的设计以及胜利之后的奖励,或者是即时战略类游戏中与敌人交锋的时机选择,事实上都是由该机制来决定的,而这一机制的设计则决定了游戏的成败。我们可以用 “互动-反馈”作为评价尺度对任意游戏进行考量,为人熟知的经典游戏一定在“互动-反馈”机制中有闪光之处,而口碑不佳的游戏一般来说会在这方面做得有些粗糙。

将这一原理代入《见证者》来看,这部游戏的“互动-反馈”机制其实是有些匮乏的。本质上来讲,这个游戏存在三种“互动-反馈”模式:玩家在小岛中行走,发现新的场景、细节;玩家进行画线解谜活动,通过思考解决谜题;玩家发现录音带,得到关于这个小岛的信息。而在这三种“互动-反馈”模式中,唯有画线解谜是真正需要玩家的“操作(或者说互动)”达成的,而互动完成之后的“反馈”则相当匮乏——至少对于我来说,这样的反馈并不能让我满意。

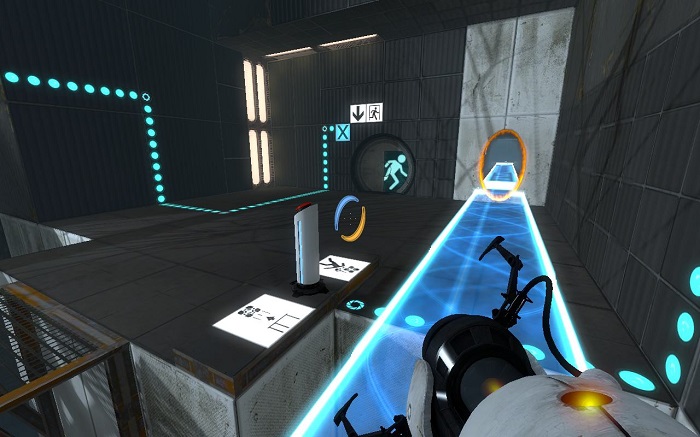

你或许会疑惑,一款解谜游戏的核心不就是“解开谜题”么?但同样作为解谜为核心的游戏,《传送门(Portal)》系列在“互动-反馈”机制上,要比《见证人》出色许多。首先,《传送门》中的传送枪的效用是实时的,你建立一个传送门连接之后,就可以即时地在两道传送门之间穿梭,观察自己行动对环境造成的变化,并及时对传送门的位置进行修改;其次,玩家可以与环境进行互动,制造传送门搭一座桥梁,或者利用激光位置的改变消灭敌人;再者,同样被困在一个封闭空间之中,在《传送门》里与玩家进行互动的并不是只有解谜空间或者谜题本身,人工智能GLaDOS或者Wheatley在游戏中会与玩家时不时地对话,嘲讽或者讲一两个冷笑话,这些细节都能让玩家在思考之余得到放松,而解谜之余的放松当然是一种对玩家的正反馈。

回到《见证者》这款游戏本身,我们能够进行的互动(画线)被限定在了不同的谜题面板上,成功解谜的反馈是新地点的开启(同时伴随着新谜题的出现),而如果解谜失败的话,有时候甚至得重新开始这一系列的解谜。作为《见证者》游戏的主要互动方式,“画线解谜”本身就不具有很普遍的竞争力,而互动之后的反馈最多只能说勉勉强强:在“游戏性”方面,《见证者》无论如何也谈不上“好玩”。

当然,乔纳森·布劳制作《见证者》的初衷未必就是做一款“好玩”的游戏,他的哲学家气质让这款游戏更像是他本人思想的载体。一个思想深刻但不太好玩的游戏作品是好游戏么?现在给出结论还为时尚早。但在我看来,一个游戏的“思想性”显然不应当比其“游戏性”更加重要,或者,我们可以提出这样的问题:如果一个游戏空有思考却不再“好玩”,为什么玩家们不选择电影或者书籍这样的,更为成熟的载体呢?

“独立游戏”到底是不是免罪金牌

独立游戏早就不是个新概念了。早在2009年,《植物大战僵尸》、《黏黏世界》等一大批独立游戏就在国内玩家群体中掀起了“独立游戏热”。不过,无论是玩家还是媒体,人们在评论一款独立游戏的时候总是会给予一些额外的宽容。

诚然,独立游戏的特质可以让开发者最大化地发挥自己的个人风格,做出比流水线3A大作更加独特的游戏,但独立游戏开发也有着致命的弊端:开发者很难对自己的游戏有着更为全面的把握。因此,独立游戏往往有着强烈的开发者自己的印记,喜欢某一款独立游戏的玩家在某种程度上也是被其开发者所吸引。

想要对一款有着浓厚个人特质的独立游戏作品进行量化评价显然有着相当大的难度。我们可以从画面、音效、剧情或者游戏性等方面来评价《刺客信条》系列或者《巫师》系列,但如果我们把这几个尺度放在一款独立游戏之上,你会发现根本无法进行量化。

就以2015年几款独立游戏佳作为例。《下井大战》几乎毫无剧情可言,画面甚至是八十年代水准;《传说之下》的点阵画面是SFC初期的水平;《她的故事》则完全由真人出演……如果非要用固定的标准来评价这些游戏的话,它们的得分未必会很高;但如果让玩家凭借好恶来打分的话,无非是亲者愈亲,恶者愈恶,评分最终成为一个“C”型:高分和低分的数量同样多。

《见证者》的媒体分数同样如此。从游戏评分网站Opencritic公布的数据就能看出,这款游戏的评价其实相当吊诡:除了本文之前提过的高分以外,作为知名游戏媒体,Gamesrader只给出了一个60分及格分;媒体评分之外,Steam上的评价也呈现出两极分化的趋势。但除了个人观感以外,我们又不太可能用其他的标准对这款游戏下结论:如果我们真的按照普通的游戏评测标准,从画面、音效、剧情或者游戏性来看,《见证者》肯定算不上一款佳作。

这几乎成为了独立游戏评测的通病。媒体或者玩家在对一款独立游戏进行评价的时候,由于普通标准不再适用,往往会放大游戏的亮点而忽视一些不足之处。即使是那些最受好评的独立游戏,他们也未必就完美无缺,但这些小的缺点往往被视为白璧微瑕;相反,如果一款3A大作上出现了一些小瑕疵,那么我们很有可能就抓住他们不放,对此大做文章了(《辐射4》的对话系统就是很好的例子)。

显然,《见证者》并不是一款完美无缺的游戏,它能够改进的地方其实不少。本质上来说,这是一款为小众而生的游戏,一本开发者本人的自白书,但是它却阴差阳错地,因为几处亮点而成为了评测界的一颗流星。曲高和寡,或许才是这款游戏最贴切的形容词。对我而言,与其说《见证者》是一款游戏,不如说它是一座非常前卫的艺术品,我相信,百年之后甚至能够被那时的教科书或者某所存放“第九艺术”的博物馆收录——但在2016年,它还是太难让大多数人接受了。

至少我自己就不太能接受。

总结:你应该为《见证者》掏钱么?

综上所述,如果你符合下列特征,那么你或许应该花40美元买份《见证者》来体验一番(或者用112元买一份稍后推出的iOS版本):

·狂热解谜游戏玩家

·《时空幻境》粉丝

·截图收集者

·游戏松鼠病患者(表现为热爱收集一切游戏中的隐藏元素)

·当代文化研究者

·文艺电影爱好者

至于其他玩家,掏钱购买《见证者》可能只是一时冲动,这款游戏可未必适合你的胃口。

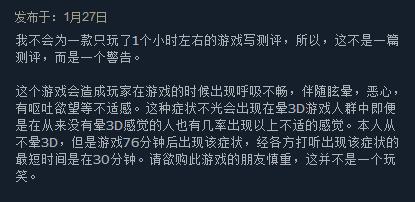

当然,Steam上的一条评价值得所有还没有购买《见证者》的玩家注意:

评论