从古典时期到中世纪再到20世纪,西方文化潮流几经更迭,但始终有一些意象被作家和艺术家反复使用,从未过时。其中,玫瑰就是最经典的意象之一,这种花朵娇艳、枝条柔软又长有密刺的植物,常常被作家用于象征至高无上的爱情,也用于隐喻爱情所带来的危险和疼痛。正如王尔德在《夜莺与玫瑰》中所写:“我读了所有智者写的书,掌握了哲学的所有秘密,可就是因为缺少一朵红玫瑰,生活就变得痛苦不堪。”

在诗歌中,玫瑰更是常客。被誉为“玫瑰诗人”的里尔克在许多作品中都提到了玫瑰的绽放与芬芳,他还曾将一部诗集命名为《玫瑰集》。此外,欧洲著名的“玫瑰诗人”还有莎士比亚、叶芝、博尔赫斯等,他们都在作品中留下了大量关于玫瑰的不朽篇章。意大利著名作家翁贝托·埃柯的代表作《玫瑰的名字》也与一首以玫瑰为主角的拉丁文诗歌有关——“昔日玫瑰以其名流芳,今人所持唯玫瑰之名。”

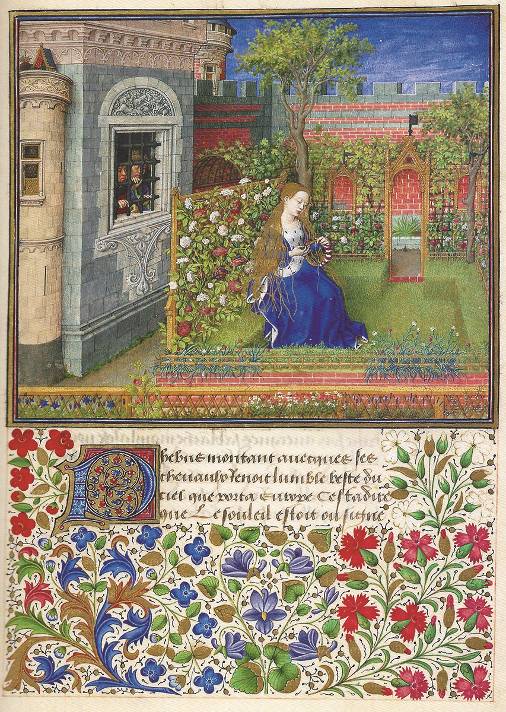

中世纪文学研究者包慧怡在《沙仑的玫瑰》一书中指出,作为“美”之化身的玫瑰,自中世纪以来就和唯名论与唯实论之争、语言的所指和能指等一系列哲学问题紧密相连。回顾英语玫瑰诗的历史就会发现,尽管玫瑰频频被诗人们选中,其意涵在不同时期、不同类型的诗歌中却不尽相同。在中世纪的“谜语诗”中,玫瑰有时是女性身体之美和性吸引力的象征符号,有时又与宗教语境相关——白玫瑰常与天使和圣母在一起,给人纯洁、和平的感受;红玫瑰则让人联想到受难、鲜血与圣爱。到了莎士比亚的十四行诗中,玫瑰有了更多的政治意涵,他笔下的“红白玫瑰之战”隐晦地指向都铎王朝一段惊人的政治阴谋,也使得玫瑰成为一种具有高度创造性的符号。19世纪叶芝领导“凯尔特文艺复兴”时,玫瑰在诗歌中进一步与其他意象组合,不仅是“永恒不朽的美”的化身,还是一切崇高和值得渴望之事的符号。

正是在想象和创造的过程中,诗人们不断从玫瑰身上发掘出新的潜能,再将与之相联的意象和情感融入玫瑰之名中,成就玫瑰的经典形象。

包慧怡 / 陈杰 / 姜林静 著

上海译文出版社 2020-08

《莎士比亚的“玫瑰情诗”》

文 | 包慧怡

作为十四行诗(商籁)这一诗体在英国的发扬光大者——英国体十四行诗又被称作莎士比亚体十四行诗——莎翁留下的一百五十四首十四行诗是一个完整而宏大的“诗系列”,记叙了诗人与一名俊俏而轻浮的“俊美青年”和一名邪魅而不忠的“黑夫人”之间的情感纠葛。同时,莎士比亚又是早期现代英语中“玫瑰诗”的先驱:在整个十四行诗系列中,“玫瑰诗”有商籁第1首、第54首、第67首、第95首、第98首、第99首和第109首等十余首,每首诗中的玫瑰都有不同的修辞审美、历史文化和政治宗教内涵。篇幅所限,我们再次仅举献给“俊美青年”的第99首商籁为例,这是整个系列中唯一一首长达十五行的“增行商籁”:

商籁第99首

威廉·莎士比亚

我把早熟的紫罗兰这样斥责:

甜蜜的小偷,你从哪里窃来这氤氲,

若非从我爱人的呼吸?这紫色

为你的柔颊抹上一缕骄傲的红晕,

定是从我爱人的静脉中染得。

我怪罪那百合偷窃你的素手,

又怪马郁兰蓓蕾盗用你的秀发;

玫瑰们立在刺上吓得瑟瑟发抖,

一朵羞得通红,一朵绝望到惨白,

第三朵,不红也不白,竟偷了双方,

还在赃物里添上一样:你的气息;

犯了盗窃重罪,它正骄傲盛放,

却被一条复仇的毛虫啃啮至死。

我还看过更多花儿,但没见谁

不曾从你那儿窃取芬芳或色彩。(包慧怡 译)

Sonnet 99

William Shakespeare

The forward violet thus did I chide:

Sweet thief, whence didst thou steal thy sweet that smells,

If not from my love's breath? The purple pride

Which on thy soft cheek for complexion dwells

In my love's veins thou hast too grossly dy'd.

The lily I condemned for thy hand,

And buds of marjoram had stol'n thy hair;

The roses fearfully on thorns did stand,

One blushing shame, another white despair;

A third, nor red nor white, had stol'n of both,

And to his robbery had annex'd thy breath;

But, for his theft, in pride of all his growth

A vengeful canker eat him up to death.

More flowers I noted, yet I none could see,

But sweet, or colour it had stol'n from thee.

诗人在这首商籁中为我们提出了一系列虚构的“物种起源”问题:“紫罗兰的紫色来自哪里?红白玫瑰的芬芳来自哪里?”通过指责各种花卉犯下的林林总总的“偷窃罪”,本诗旨在“花式表达”对“你”毫无保留的爱和赞美。第一节诗中,诗人斥责紫罗兰是“甜蜜的小偷”,说它从自己的爱人那里偷走了两样东西:一是甜蜜的花香,偷自“我”爱人的呼吸;二是脸颊上的血色(即紫罗兰花瓣的颜色),偷自“我”爱人的静脉(The purple pride / Which on thy soft cheek for complexion dwells / In my love's veins thou hast too grossly dy'd)。第二节中,诗人首先指责百合花从“你”的手偷窃(The lily I condemned for thy hand)——也就是说,从“你”雪白的双手偷走白色;下一行中,诗人责备马郁兰的蓓蕾“盗用你的秀发”(And buds of marjoram had stol'n thy hair)。这一句到底指“你”身上的什么外表特征被马郁兰偷走了,学界一直争论不休。马郁兰(origanum majorana L.)是一种唇形花科、牛至属的开花草本植物,又称墨角兰或者马娇莲——这些都是音译,其实它既不是兰花也不是莲花,在汉语里被意译为牛膝草、甘牛至或香花薄荷,气味甘美,在地中海地区一度是常见的调味香料。莎学家们曾认为所谓马郁兰盗用“你”的秀发,是指它蜷曲多丝的花蕊形似俊美青年的鬈发。但我还是同意以海伦·文德勒为代表的第二种看法,认为被偷走的是“你”头发中的甜香——惟有如此,第一第二节中被偷的事物才能形成“香味,颜色;颜色,香味”的交叉对称:紫罗兰先偷香再偷色,百合偷色,马郁兰偷香。对于莎士比亚这样的结构大师,说这种安排顺序是有意识的匠心独运绝非过度阐释。

更何况还有第三节四行诗的呼应。在第三节中,出现了一朵因为偷窃了“你”的红色而羞愧到满颊飞红的红玫瑰,又出现了一朵因为偷了“你”的白色而绝望到面色苍白的白玫瑰。这两种玫瑰的偷盗行为给各自带去了不同的“心理效应”,使得它们被染上了一红一白两种不同的颜色:“红色”和“白色”在这里既是原因又是结果,是起点又是终点,而这一切都在一行诗中记录(One blushing shame, another white despair)——即使以莎士比亚的标准来看,也可谓是罕见的绝妙手笔。红玫瑰和白玫瑰各自仅仅偷了一种颜色,就“立在刺上吓得瑟瑟发抖”(The roses fearfully on thorns did stand),但它们的罪过还不及第三种玫瑰:一朵“不红也不白的玫瑰”。它不仅同时偷取了红和白两种颜色,还偷取了第三样东西,即“你”甜美的呼吸,和之前的紫罗兰与马郁兰一样。紫罗兰偷了香味和一种颜色,马郁兰只偷了香味,百合只偷了一种颜色,就像红玫瑰和白玫瑰一样,没有偷香。如此一来,就使得这第三朵“不红不白的”玫瑰成为了所有植物中最贪心骄傲者,因此唯独它落得一个凄惨的结局也就不足为奇:毛虫仿佛要为被偷盗的“你”报仇,啃死了这朵偷了三样东西的玫瑰(But, for his theft, in pride of all his growth / A vengeful canker eat him up to death)。

“红白玫瑰”在莎士比亚写作的年代具有特殊的政治背景:这一次它直接出现在王室的族徽上,以红白相间的“都铎玫瑰”(Tudor Rose)的形式,被保存在女王伊丽莎白一世的诸多肖像画和珠宝装饰中。历史上,所谓“都铎玫瑰”其实是都铎王朝开国之君亨利七世用来为自己的继承权合法性背书而“发明”的一种宣传形象。出自兰开斯特家族旁支的亨利·都铎(Henry Tudor,亨利七世登基前的名字)在博斯沃思平原一役击败理查三世后,他娶了约克家族的伊丽莎白(Elizabeth of York)为王后,结束了金雀花王朝两大家族间延续三十余年的王权之争,即所谓红白玫瑰对峙的“玫瑰战争”(Wars of the Roses)。今天的史学家认为,“玫瑰战争”的提法和“都铎玫瑰”一样,都是胜利者亨利七世为自己并不那么合法的登基谋求民众支持的发明:约克家族的确曾以白玫瑰为族徽,但兰开斯特家族在亨利登基前几乎从未以玫瑰为族徽(更常用的是羚羊),即使偶然在族徽上使用玫瑰时,通常也是一朵金色而非红色的玫瑰。15世纪的英国人从未将这场他们亲身经历的旷日持久的内战称作“玫瑰战争”,而战胜者亨利七世就通过以一朵双色玫瑰为族徽——“都铎玫瑰”又称“大一统玫瑰”(Union Rose)——巧妙地自命为结束红白纷争的英雄、两大家族合法的联合继承人,在王朝开辟伊始就打赢了英国历史上最漂亮的宣传战之一。

也许是为了避免被过分政治解读而引祸上身,莎士比亚在商籁第99首中描写红白玫瑰时没有说“既红又白的玫瑰”(a rose both red and white),而用了否定式,“不红也不白”(nor red nor white)。但作为熟悉上下文的读者,我们清楚诗人在这里的真正意思是“不全红也不全白”,即红白相间,甚至是红白掺杂而成为粉色。实际上,都铎时期英国培育价值最高的玫瑰品种之一“大马士革玫瑰”(rosa damascena)恰恰常是深粉色的,由通常为红色的高卢玫瑰(rosa gallica)和通常为白色的麝香玫瑰(rosa moschata)杂交而来。在凡尔赛宫的御用玫瑰画师雷杜德的画笔下,大马士革玫瑰甚至直接呈现同株异色、半红半白的形态。莎士比亚在献给“黑夫人”的商籁第130首中也曾点名提到这种玫瑰:“我见过大马士革玫瑰,红白相间”(I have seen roses damask'd, red and white)。“玫瑰”这个亘古经典的意象在莎翁笔下得到了前所未有的灵活运用,成为一种具有高度创造性的符号。

本文书摘选自《沙仑的玫瑰》一书,经出版社授权发布。

评论