按:在中国的高校文学教育中,“文学史”是一个永远绕不过去的话题,它表面上看起来天经地义、不容怀疑,但因为其存在的知识前提和审美正当性,随时可以受到来自更为基础性、本源性经验和认识系统的质疑(文学生产和文学阅读的挑战),而一直处于不稳定,甚至是“岌岌可危”的状态中。“文学史”不应该是固化和僵硬的,应当时刻饱有批判性,才能保持一种动态的平衡感。从80年代翻译本雅明开始,张旭东致力于批评理论研究三十余年,文学史的批判性问题,也一直在他的视野之内。此文即是他在这方面工作的集成之作。

《批判的文学史》

文 | 张旭东(《读书》2020年11期新刊)

文学批评和文学研究在八九十年代并不仅仅是一个专业分工,而是整个中国社会文化思想生活和公共讨论中的热点,也是最活跃的表达方式之一,其影响和辐射远远超过狭义的专业范围本身。随着市场化进程,特别是进入新世纪以来,社会经济领域获得了空前的发展,文学议题则相对边缘化。伴随大学文学教育的学科专业化发展,文学批评和文学研究也逐渐失去其公共性、思想性,而更多地成为一个知识“领域”。

其中“文学史”作为我国文学教育和文学研究的一个主要研究范式和知识传承方式,本身是一个值得研究的现象。其知识生产方式和训练体系既有历史合理性,也有历史局限性。二十世纪八十年代,文学批评和文学研究一定程度上可以说是“知识分子写作”的一个基本样式,从个人情感、群体心理到伦理冲突、社会矛盾、政治改革甚至经济发展,文学批评与研究的写作方式统统可以“介入”,仿佛文学的边界、思想的边界就是文学批评和文学研究的边界。这个理想的阶段尽管只是昙花一现,如今更多是作为怀旧的话题被人谈起,但其实在近代不乏先例。从法国启蒙运动的文学式和批评式写作(伏尔泰、狄德罗、卢梭)、德国浪漫派文学批评(施莱格尔兄弟、海涅),到十九世纪俄国文学批评(别林斯基、车尔尼雪夫斯基),文学批评和文学研究执民族思想生活之牛耳、引领民族精神生活的风气和中心话题的现象比比皆是。

在这种狂飙突进的时代,文学、批评和文学研究以自身的创造性、迫切性和重大议题,一马当先地走在了“文学史”的前面,界定了日后文学史写作的材料、框架和内在理路。作为一个特例,从白话革命到人民共和国建立初期的文化思想历程,则是通过“新文学”先驱和后继实践者自觉的文学史编纂和经典化努力,同时通过左翼文学批评和理论建设的艰苦探索和积累,最终以“中国现代文学学科基础”的形式确立下来。这种工作虽然在“文学史”框架下取得了最为具体的成果,但就其参与者群体自身的文学经验、审美判断力、知识理论抱负乃至政治自觉而言,根本上讲仍然是思想性的、批判的、创造的。可以说,正是这种批评和研究的内在动力、这种内在于文学史研究的理论性和当代性,使得现代文学学科为中华人民共和国成立后整个中国文学研究领域提供了重要的参照和模板。这样看,随着专业建制内去思想化、反理论和非政治化倾向的发展,现代文学“二级学科”对整个文学研究领域学科的影响力日益下降,甚至用以“安身立命”的文学史范式本身也往往需要向文学以外的领域(学术史、思想史、印刷文化、物质文化等)求助,也就不值得奇怪了。

回顾那些文学史和社会史上的特殊瞬间,可以看到它们都像闪电照亮夜空般昭示了文学的批评与研究,以及文学史的基本问题和内在动机。比如文学阅读和文学批评应该归属“审美鉴赏”(康德所谓的“判断力”)范畴,还是认知、分析和理解(康德所谓的“纯粹理性”)范畴?就其非功利、无目的的合目的性而言,或者说在感官、想象、形式和风格的自律或自由中暗合了必然和规律而言,文学和其他艺术样式一样,需要一种同它的本质相适应的体验方式和感受方式。这是作为美学或艺术哲学的文学鉴赏。与此同时,文学和艺术一样,又是一种复杂现象和复杂结构,包含了高度构思和提炼的人类精神劳动,因此需要一种专门的、经过长期训练的知识、理论、经验、方法、技能,方能被全面深入系统地把握。这就是作为科学的文学研究,包括实证层面、形式分析层面、文学社会学和历史编纂学层面。不过文学批评和文学史的活动范围,仍然大大越出了这两个人类官能范畴。

引入康德的“实践理性”范畴,即一般意义上的道德律令和道德行动,或可以为我们描述这个越出的范围提供一个思考的起点。此外,如果我们尊重近代政治本体论和政治行动的相对自律性与特殊性,则不妨把政治性在道德律令和道德行动之外单列出来。事实上,一般所谓的文学创作、文学批评、文学研究和文学史写作的思想性和社会价值,往往可以归结到它们的道德立场和政治性,后者决定了前者的倾向性、道德激情、社会参与或介入的程度、宣传鼓动色彩,也决定了它的时代性和历史性。文学作品、文学批评、文学研究和文学史同这一系列时代的、道德的、价值观的、归根结底是政治性因素的关系既深刻又微妙。深刻是因为后者构成了前者的“实践理性”和历史维度的内容,微妙则因为前者唯有保持自身审美或哲学上的独立性、自律性,也就是说,通过把握好同自身道德和历史实质之间的距离,方能够受益于它而不是受制于它。

进入新世纪后,文学批评与文学研究逐渐分离,后者在学院制度中的专业化、建制化,在相当程度上聚焦于“文学史”的研究和教学范式。但与此同时,如何在“文学史”写作和思考框架内保持同文学作品的“判断力批判”式的审美张力,如何相对文学现象和文学本体论保持一种具有理论性、方法论价值的、科学的分析和研究的严格性和系统性,如何在审美范畴和纯粹认知范畴之外同社会历史的道德、价值和政治性议题保持一种具有历史意义的批判性互动,也就变成日益迫切的问题和潜台词凸显出来。

显然,在这样的问题视野里,作为一种专业训练方式和专业知识组织方式的“文学史”不能够,也不应该被要求承担起有关文学总体性认识的全部责任。然而,如果仅仅恪守某种“家法”而一味地回避源源不断地从文学的审美范畴、纯粹认知范畴和道德实践范畴生发出来的问题和挑战,“文学史”本身也将很快陷入孤立和枯竭的尴尬状态,因为“文学史”的文学基础和史学基础本身都不是第一性的,往往是未经“批判”的,因此是不牢靠的。它事实上依赖于作为约定俗成的制度和“行规”的中介、调和与“构建”而存在。对“文学史”理论和实践的反思,首先让我们看到文学史往往是更为基础性的文学阅读、文学分析、文学阐释,和由此而来的意义斗争之上的一种综合与串讲。因此狭义的、教科书意义上的文学史著作其实都不能算是“原创研究”,就其知识生产方式而言是一种衍生品或副产品。“文学史”写作样式的非本质、衍生、综合特点决定了它更多是一种专业信息资料汇编,虽然学者可以依托它在特定历史和学术史氛围里设置其他研究议题和话语实践。但如果较真起来,“文学史”写作的文学前提(比如文学史家对作品的判断、分析能力)和史学前提(比如“文学史”学者在史料搜辑、整理编纂和总结工作中,相对于专业史学家的“史实”和“史识”功夫)都是可以探讨和存疑的。最终,在文学的审美判断和纯粹文学认知的双重意义上,“文学史知识并不能够给我们带来对‘文学是什么?’这个问题的满意答案”(保罗·德曼),也即我们通常所说的“史”和“论”的矛盾。

如此一来,“文学史”这个表面看起来天经地义、不容怀疑的研究教学方式,其实一直是不稳定、不安全、捉襟见肘、岌岌可危的,因为它存在的知识前提和审美正当性随时可以受到来自更为基础性、本源性经验和认识系统的质疑,尤其是受到来自它的研究对象,即文学生产和文学阅读的挑战。这里的原因其实是任何最初喜爱文学、有兴趣对文学现象做进一步探讨的读者都明白,可一旦“搞专业”后却往往置诸脑后的:文学就其本体论而言,乃是一种永恒的自由和“创造性毁灭”;它永远在开始,永远被自身超越,但又永远回到自己的起点;这样的循环每时每刻都在语言和想象的世界里发生。就其作为纯粹认识对象而言,文学的规律虽然是可以分析、归纳和理论化的,但其活的审美内核却要求一种不同于理性逻辑分析的进路,因为文学的真理性最终只能通过高度自律的感性和审美判断方能被把握。而作为一种历史现象,文学覆盖整个人类经验的外延和内涵,其复杂性、丰富性和微妙程度只有多学科、全方位的总体性讨论方可有效地触及、破译。所有这一切,同“文学史”这种单一学科的、二次性、线性知识处理方式和写作方式,同它隐含且难以完全避免的取舍、指点、评价、总结、说教和“权威习惯/倾向”也是南辕北辙的。

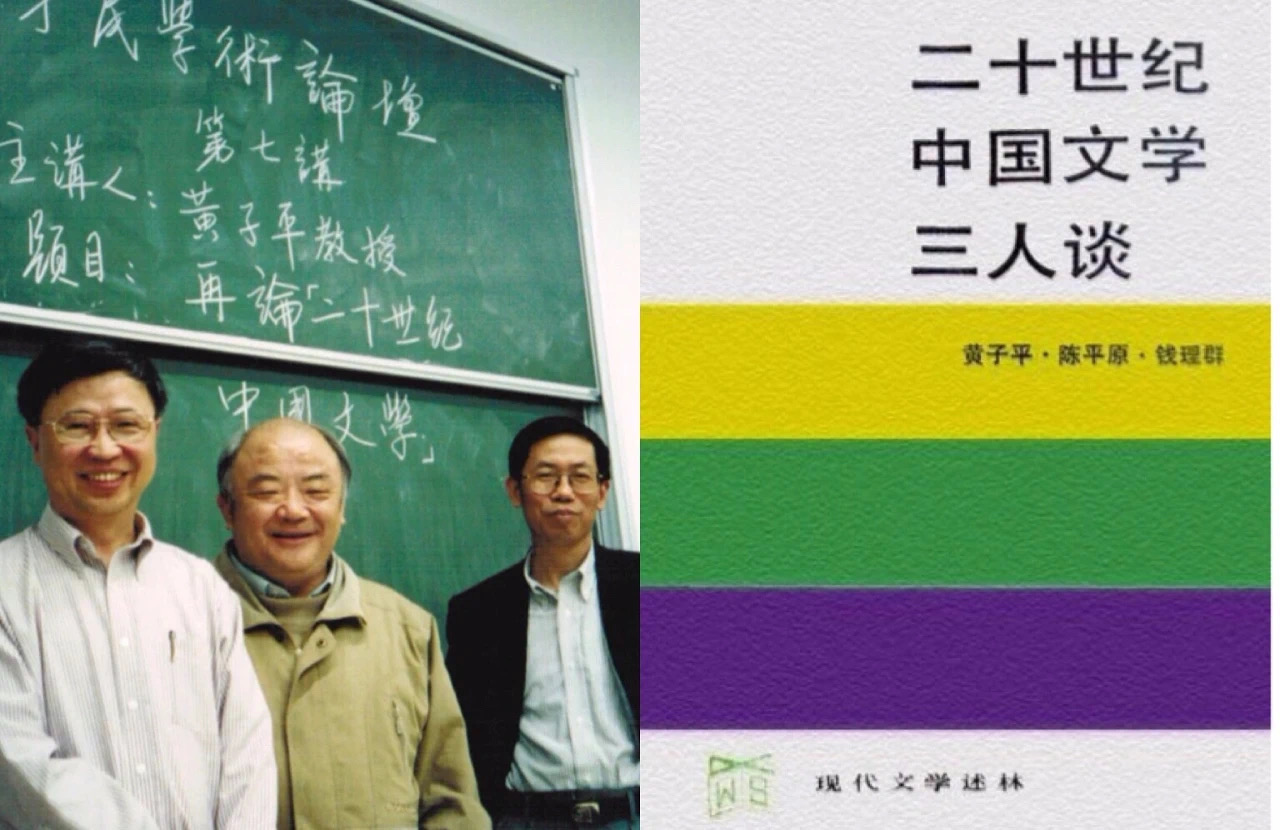

这样讲的话,难道“文学史”只是一个勉强拼凑起来的、大可弃之如敝屣的东西吗?当然不是!常识告诉我们,关于作家、流派、文学运动、风格文体、观念、文学社会学知识等林林总总的探讨,需要一个“史”的考察维度,虽然对任何现象的历史考察本身都不能代替或穷尽对“事物本身”的理论分析和哲学探讨。事实上,相对于更为传统的注释、评点、鉴赏传统,也相对于印象式“才子型”议论,文学史研究强调文献资料基础、治学“家法”和知识传承,因此在系统的学术探讨的意义上,同更为综合、更获益于理论方法的文学研究追求,其实倒是“站在路的同一边”的。无疑,这种严肃的学理性讨论,在文学研究范围里能够也需要来自感性、想象和审美判断力的助力,但却无论如何不能也不应被后者取代。在一个更宏观的视野里,我们可以看到历史上曾有过重要的、设置了深刻思想性议题的文学史著作(远有勃兰兑斯《十九世纪文学主潮》,近有鲁迅《中国小说史略》和周作人《中国新文学的源流》,包括眼下“当代文学”领域里的种种讨论),仅就“文学史”写作本身所包含的可能性,以及历次在“文学史”范围内的学术性、思想性讨论而言(近有以北京为中心的“二十世纪中国文学”讨论和以上海为中心的“人文精神”讨论;远有《新文学大系》和《新文学史稿》这样的新文学自我经典化的里程碑),它的存在和发扬光大仍然是极具价值的,但唯其如此,也就要求我们去认真思考内在于这种固有范式的问题和挑战。

“批判的文学史”不能够,也未曾想提供解决问题的方案,毋宁说,它是一种问题意识,意在探讨一种更让人满意的阅读、思考和写作方式。“批判的文学史”寻求的并不是一种文学研究的“理想形态”,因为很难想象有一种单一的研究模式、思维方式、批评方法或学术文体风格能够有效地回应一切挑战、解决所有问题。“批判的文学史”能够做到的也许是有意识地通过种种专门、个性化、深入的研究,通过尽可能贴近文学文本、文学形式和文学经验,在知识领域二次性地建构起文学本体论和历史经验之间的总体性关系。可以说“批判的文学史”所企图的乃是一种更为宽泛、包容、充满好奇心、乐于挑战自己,而非狭隘的、排他的、故步自封的文学史写作。它力图在一个单一的、线性的叙事声音里编织起一幅较为复杂、有其独立哲学价值的思想图案;这里的经线是“审美判断力”意义上的“批判”和当代批评理论所提供的分析手法及方法论工具;纬线则是文学作品和文学现象本身的具体性、独特性及其所编码和再现的历史经验、道德寓言和“社会性象征行为”(socially symbolic act,詹明信)。

仅从个人写作感悟和体会来说,我认为,好的文学史写作同好的文学批评、文学研究是同位的、一体的;也就是说,它们之间的关系和形态是带有内部多重性的一元论,但在概念和总体上则是不能分割的。准确地讲,合格的、令人信服的文学史写作,必须同时也是合格的、令人信服的文学批评和文学研究。反过来,好的文学批评和文学研究本身也必须具有文学史意义与价值;事实上,它们的集合体在客观意义上其实就构成了最高意义的文学史本身,因为除此以外文学史并没有,也不能提供任何额外的、剩余的信息和内容。更进一步讲,文学批评、文学史和作为科学的文学研究三者同在一个“阐释的循环”(hermeneutic circle)内部,彼此依赖、指涉、补充,彼此把他者设置为“部分”而把自己理解为“整体”。好的文学史作品,必然在其历史叙述中包含了或“走过了”种种文学批评、研究、理论分析、审美判断等“环节”,并在所有这些环节上是合格的、靠得住的。同样,好的文学批评,也必然已经在批评阐释中不断穿越种种文学史的环节,在知识准备、经验和眼界上同样必须是合格的、靠得住的。它们之间这种互补、竞争、永远不可能穷尽的关系,构成了文学阅读和文学认识的理想原型。用不同语言之间的翻译做比方,这就好像我们可以想象一位“世界文学”和“比较文学”的理想读者:她可以用法语研究法国文学理论,用日语做日本文学批评,用中文写中国文学史。理想的、乌托邦的“批判的文学史”作者,或许应该像马克思、恩格斯在《德意志意识形态》里描述的那样:“上午打猎,下午捕鱼,傍晚从事畜牧,晚饭后从事批判。”但并不因此就以一个文学批评家、文学史学者或文学理论家自居,因为这些专业分工尽管在外在的、异化的意义上是“不得已而为之”,但却割裂了文学和认识文学本质的内在总体性。

二〇二〇年全球疫情此起彼伏,往返于东西南北半球之间的海外华人和中国留学生中不少人被迫“打了全场”,可谓历尽艰险,其中的焦虑和心酸或不足与外人道。然而,好的文学史却必须是一种主动“打全场”的写作;它必须在文学史、文学批评、文学研究乃至广义的文化理论、意识形态批判领域之间连续不断地穿行;在各个“主场”之间不断访问、竞技、客居,甚至鸠占鹊巢、反客为主。其目的不是越俎代庖、包打天下,而只是被一种更喜欢追根刨底、更愿意比较、更重学理分析、更怀疑主义的治学方式所驱动。这样的“批判的文学史”是一种更综合、更辩证、更具有总体性的思维方式;而在其“文学批评”的面向上,则是一种更善于凭借感性直觉,更尊重和欣赏想象力的个性、自由和自律性,能够同“判断力批判”的对象保持亲密接触的阅读方式。在所有它穿越、借道、援引和吸收营养的领域与环节,“批判的文学史”都应该是谦虚好学的,因为作为一种思维方式和写作方式,它在所有这些领域和环节里面看到的、寻求的是同盟军而非对立面。

“批判的文学史”必然是针对具体文本和具体问题的具体分析,究其实质,不如说它是借助狭义“文学史”框架去自由地进入种种文本分析、思想学术史和公共性议题,其核心旨趣是通过文学阐释,在语言、形象、形式和结构空间里,通过批评实践去进行一场思想的战斗。经过一个相对漫长的“专业化”“学院化”“体制化”的异化或物化阶段,在其尽头,我们似乎又看到了当年那个精力旺盛、意气风发、相信“文学就是人学”的文学批评、文学研究和文学史,虽然这个曾经的少年,如今已不再能被轻易指控为“意气用事”“肤浅”“游谈无根”或“食洋不化”,而是已经由知识和技能武装到牙齿(拜“专业化学院训练”之赐),甚至带上了某种历尽沧桑后的老成持重。

张旭东 著

上海人民出版社·光启书局 2020-10

这样的批评或文学史,自然藏有一份八十年代以来文学研究界乃至整个知识界的问题清单,也带着新世纪以来文学研究领域和残存的公共性思想讨论的徽记与疤痕。现实主义与现代主义的问题,“象征”与“寓言”问题,新文学形式内部的价值革命和伦理革命问题,当代中国的史诗性“动作”在叙事和表象领域的“摹仿”问题,审美自律性、游戏性同历史叙事和道德批判的关系问题,等等,相信读者都能一一辨识。这些关注点或萦绕不去的问题,本身可以说是当代文学批评和文学史特殊地貌的一部分,有的是迈不过去的坎儿,有的是抹不平的心结,更多的则是顽固地反复出现在我们面前的问题和挑战——有的是审美风格的挑战、理论挑战;有的则是历史性的和实践性的问题。对于亲历者而言,它们都是一种集体性的历史决定,既限制了我们的视野和想象,也给予我们存在和体验的具体性。

来源:读书杂志

评论