蜷川实花的摄影作品

物哀是日本民族的一种集体审美意识,从日常起居到文学创作,你会发现物哀无处不在,简直是日本文化的一种审美源流。

提起物哀,一般是指观看者的一种感受,是对欣赏对象的一种怜惜;它既可以作为人们对大自然和社会风物的体会、感受,也可是一种观看者单纯的感叹,从而产生出人们对自然、生命、世事的咏叹和感慨。

蜷川实花的摄影作品

在小学的音乐课上,我们都学习过日本的国歌,听上去就像一首哀乐。日本列岛地处亚热带湿润气候,虽然四季分明,植被茂盛,但是日本又是一个资源稀缺,且自然灾害频发的国家。日本人一遍遍感受到一年四季的春华秋实,欣赏一年又一年的草木枯荣,不能不感叹时间的流逝,事物的易逝,同时内心深处还要时时面对随时可能到来的灾难,地震、海啸、火山、泥石流等等,或许还有很多结合了电影与动画所带来的不安全感,随之而来的覆倾之灾,似乎就要在睡梦中把人摇醒。

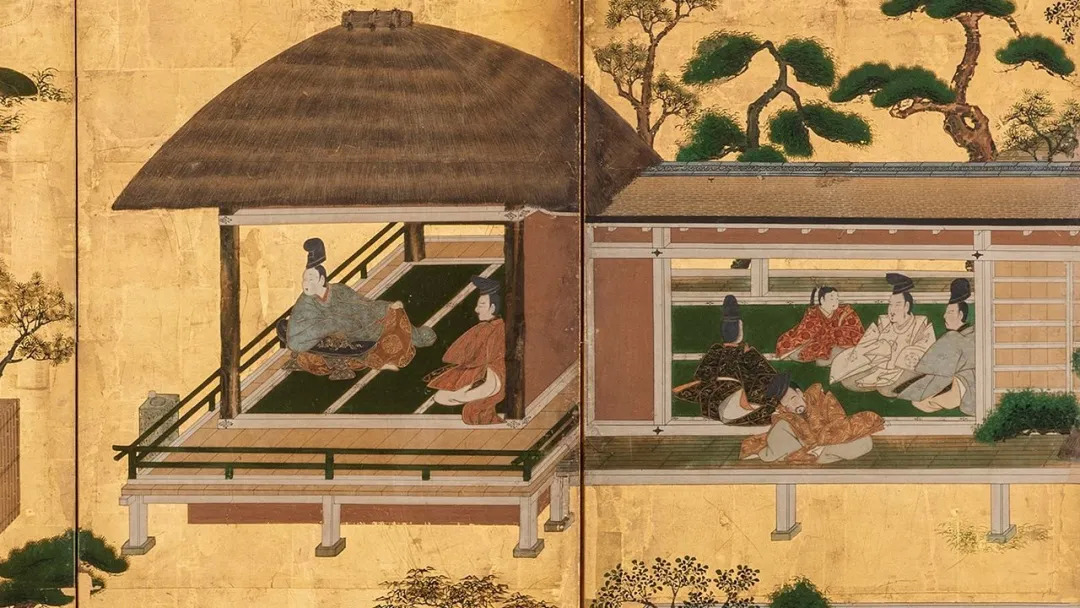

日本传统版画

因此,日本人最擅长在最美丽的时间里拥抱最短暂的美好,时刻做好准备,在事事无常里失去一切。在这样的集体潜意识里,日本人体会到物哀之情,其实与他们感受到生命的渺小感不可分离,同时也可看出他们的释然——不负当下的尽兴。

这种物哀的审美观,结合了“触碰”、“目见”、“耳闻”时所触发的一切感官,在观看者心里产生了深切的情趣和哀愁。

日本传统版画

从学术角度来看,物哀是日本平安时代的王朝文学上重要的文学审美理念之一。“物哀”作为一个合成词,是由“物”与“哀”两个词素构成。在文学上,主要是通过写一些景物,例如萧条的冬景、残破的庭院、一处孤单的小山丘等等,来表达和宣泄人物内心深处的哀伤和幽情,还包含对人世间变化无常的日常感慨。在日语假名发明之前,“哀”大多用汉字标记为“阿波礼”,有时也标记为“阿波例”、“安波礼”、“安者礼”。

日本传统版画

一般而言,一个人降生之后发出的第一声叫唤都是叹词,“啊”、“呀”、“咦”;而一个民族发出的第一声大体也是如此。日本文学中关于哀叹的描述和记录很多,据平安时代的学者斋藤广成《古语拾遗》记载:“…… 当此之时,上天初晴,众俱相见,面皆明白,相与称曰‘阿波礼’,言天晴也……”在这里,古语讲的便是“记纪神话”中的天照,大神终于从“天之岩户”中诞生,于是神力使得黑夜渐渐结束,天地间出现了光明,众神面目才能被互相看清,于是高兴地相与呼喊:“阿波礼”——就是一句影响重大的叹词。

日本传统版画

值得一提的是,日本的物哀文化中的这个“哀”,即阿波礼,并不是简单的伤感,更不是指悲恸;它仅仅是一种感叹,仅仅是日本人在看到生活中的任何事物,都能随口说出的一句话。

这种感叹扎根在日常事物的每时每刻,可以说观看者无论处在什么心情环境中,内心深处都能产生出物哀的感慨,而具体哀叹什么,也根本说不清楚。这种感情或许我们也有同感。有的人看到一朵梅花凋谢,落在泥土里,花瓣本身还是美丽依旧,便哀叹——为什么美好的事物不能永远存在呢?黛玉葬花,痛哭流涕,就是一种见物悲哀的忧郁感情。

但是,还有的人看得更为长远,或许当花开枝头正当俏丽时,就会想象她凋零的样子。虽然眼前事物一切安然,但心里总觉得美好的事物总会凋谢,而自己却对此无能为力,便深感觉到淡淡的哀愁。而此时,如果观看者把这份内心的哀伤视为了一种情趣,并且内心中已经接受了这一种哀愁的美感,并由这种哀愁出发,深深沉醉于哀伤之中的自己,联想到了时光的匆匆,岁月的流逝,那就到达了物哀的程度。

日本传统版画

一般而言,美感的产生需要同时具备两个基本要素,一是“感动”,二是 “静观”。“感动”很好理解,是观看者进入一种审美状态的基本推动力,而“静观”才是审美本身所应有的状态。日本人的物哀之“哀”实际上就是一种“感动”,一个人先是被事物所感动了,把自己的心情与联想与观看对象无限贴近,充满怜悯和同情,设身处地地与一片落花、一处孤山感同身受,沉醉其中,与欣赏对象的孤寂感融为一体。

日本传统版画

在日本文学中,《源氏物语》应该是阐述物哀之美的重要文学作品。物哀简直是《源氏物语》中的主要思想,受到了作品所处时代的经济、风俗和政治的影响。“世上万事万物,形形色色,不论是目之所及,抑或耳之所闻,抑或身之所触,都收纳于心,加以体味,加以理解,这就是感知‘事之心’、感知‘物之心’。”本居宣长语。

日本电影《源氏物语》

平安王朝时代,随着宫廷贵族感性文化的发达,阿波礼的使用很快频繁起来。在《源氏物语》中,阿波礼除了作叹词之外,还被用作形容动词、动词等,不仅词性丰富起来,而且让“哀”的内涵也有了极大的扩展。据统计,《源氏物语》中使用阿波礼的地方约有一千零二十几处。在紫式部看来,物哀有三个层次:第一层是对“人”的感动,以男女之恋情的哀感最为突出;第二层是对“世相”的感动,贯穿在整体对人情、世态、天下大事的咏叹;第三层则是对“自然之物”的感动,尤其那些由季节变化带来的事事无常感,春花秋落的叹息,即表达观看者对自然美的同情。

日本漫画《源氏物语》

也借由着《源氏物语》的文学地位,触景而生情的种种感动,从文字到绘画到摄影等,挨个呈现在日本的各种艺术表达之中。

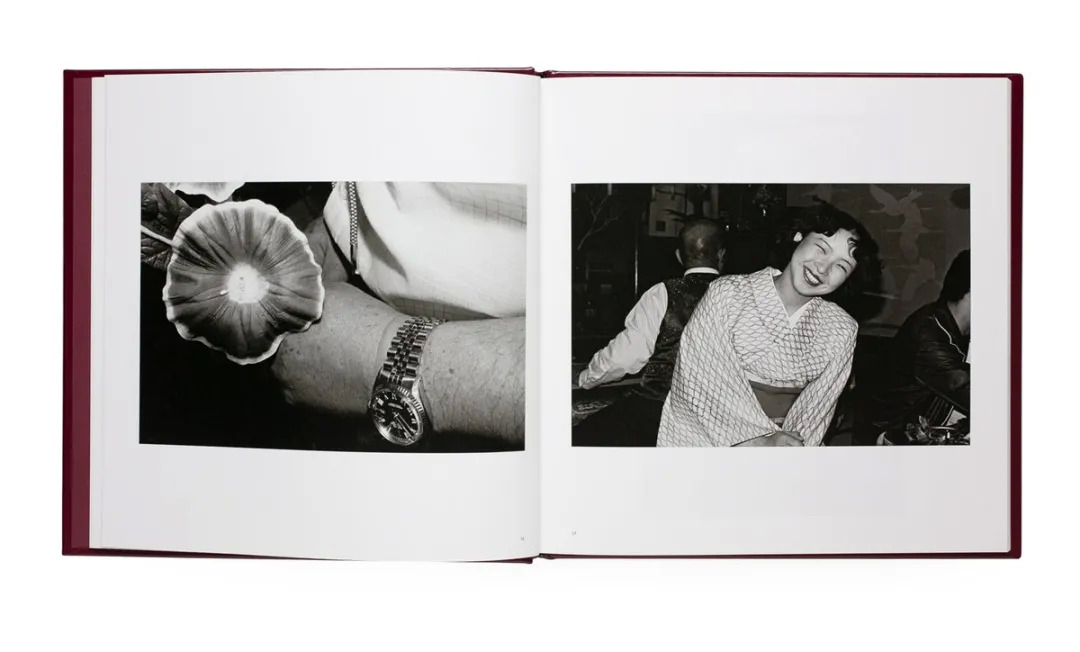

出生于1940年的须田一政1962年毕业于东京摄影专科学院。他与杉本博司、森山大道、石内都、荒木经惟、植田正治、山本昌男等人一样,都是在日本当代艺术中影响力可观的摄影大师。

须田一政摄影作品

相比其他的几位,须田一政的作品个人风格不是那么的“私摄影”,不聚焦在性文化之中,也不同与其他人的末日情结,他的摄影作品十分朴实无华,甚至有点街头摄影的感觉。黑白摄影是他的一大特色,黑白的世界里呈现的是他生活的具体风土人情,记录了岛礁、海滩、树木等自然风光,人物也是抓拍穿着和服的妇女,嬉戏玩耍的孩童,基本是记录了日常的本土文化,淳朴的自然情怀。

须田一政1971年开始做自由摄影师,1976年凭借摄影集《風姿花传》获得了日本摄影协会新人奖。1985年摄影展《日常的断片》获得第一届东川奖。1997年摄影集《人间的记憶》获得第16届土门拳奖。另有摄影集《关东风谭》和《民谣山河》。

须田一政摄影作品

须田一政的大部分摄影作品都是在旅行的途中完成的,记录了旅人、街道、向日葵、老人、动物、孩子在日常生活中可见的寻常状态,并不追求猎奇的风格,也不像布列松那样找寻永恒而颇具动感的“永恒瞬间”。这些寻常物品和人物被捕捉到镜头中,成为了须田一政在旅行中收集的私人记忆,饮食男女们的日常生活随着时间的消逝渐渐被人忘记,平凡而日常,反而叫人心疼。

须田一政摄影作品

当你看到须田一政的镜中少女时,你也不由自主地深受感动,与她一同成长,悲伤她的悲伤,哭泣她的烦恼。你会感动一支向日葵的美丽、欣赏夜里绽放的马蹄莲,日出日落、潮涨潮退,生命的凋谢与轮回不可阻挡,万事万物都是日本人感叹的对象。

在女性艺术家中,蜷川实花则是当代日本最炙手可热的摄影师之一,同时她也是日本“迷失十年”一代人中备受瞩目的女性电影导演。与须田一政的黑白摄影相比,蜷川实花的作品实在色彩绚丽,叫人眼花缭乱。

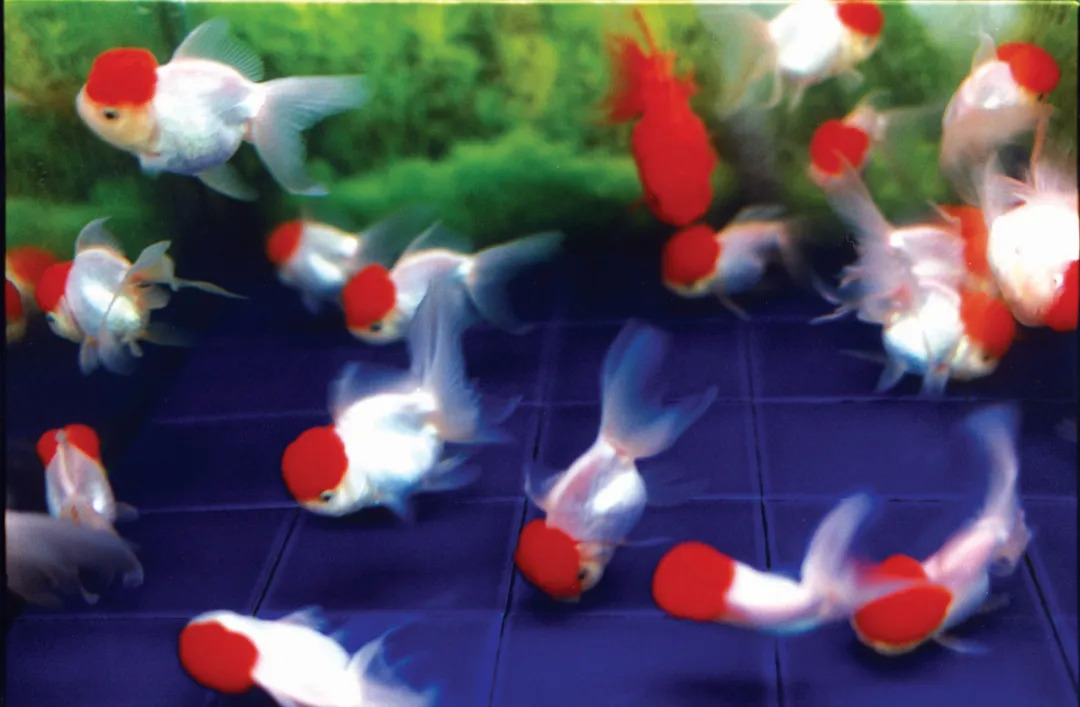

蜷川实花的摄影作品

在日本审美中,有着“蜷川色”的风格美誉,对流行文化、时尚艺术都有影响。在蜷川实花的作品中,最具代表性的是她所拍摄的金鱼和鲜花的两个系列。

在《流体梦境》(Liquid Dreams,2003)中,蜷川实花拍摄了一群群色彩斑斓的金鱼,它们就如舞会上穿着华贵礼服的美女,无忧无虑,不知疲倦地舞蹈着。这些照片大多是失焦的、朦胧的、写意的。

蜷川实花的摄影作品

这批摄影作品色彩绚丽、情绪张扬,但又隐隐透露出一种压抑感。这群金鱼生来死去都是人类的观赏玩物,并未获得过自己的生命自由。在她的画面中,我们的双眼被各种颜色与流动感包围,却也能感受到一种把人压倒的巨大控制力。

于是,观看者在感叹这些作品的美妙色彩时,也会被这种丰富多彩的视觉效果压制,如水缸中的金鱼,在命运和控制的主人面前变得渺小。我们不知道这种可爱美丽的生物是否还具备思考的能力,但我们和它们一样,一起被困在了摄影师所营造的未知世界中,无法逃脱。

蜷川实花的摄影作品

在《永远的花》(2006)摄影集中,蜷川实花拍摄了在墨西哥、塞班岛等地用于祭奠死者的人造花。这些永不会枯萎的花保持着同一个姿势,怒放在逝者的墓前,表达了生者对死者悠长的念愿。

然而,在蜷川实花的画面里,艳丽的花朵展现出一种极致的残暴感。如果你知道这些娇艳的花朵并无生命,还会被放在墓前,你是否会感到不安与心惊。这些人造花被艺术家强硬地局部放大、夸张色彩、重组结构,表现出奇异的色彩,迷离的美感,真假莫测的张力,表现出一种极残酷的美感。

蜷川实花的摄影作品

“永远的花”是一种对日本物哀文化的回应——内心深处对绚烂生命的渴望与赞美,实际上也是对自身终将陷入死亡的根本恐惧。就像是蜷川实花刻意放大色彩张力的人造花摄影,往往表象越是迷人,这种潜意识里的恐惧会更为强烈。观者是花,花亦是观者。

《永远的花》为我们打开了一道连接此岸与彼岸的门,绚烂的镜头背后,透露出艺术家一种隔岸观火的疏离感。色彩的浓艳绽放只是一种虚假表象,蜷川实花所拍摄和捕捉的,其实是观看者的内心——浓烈的黑暗。

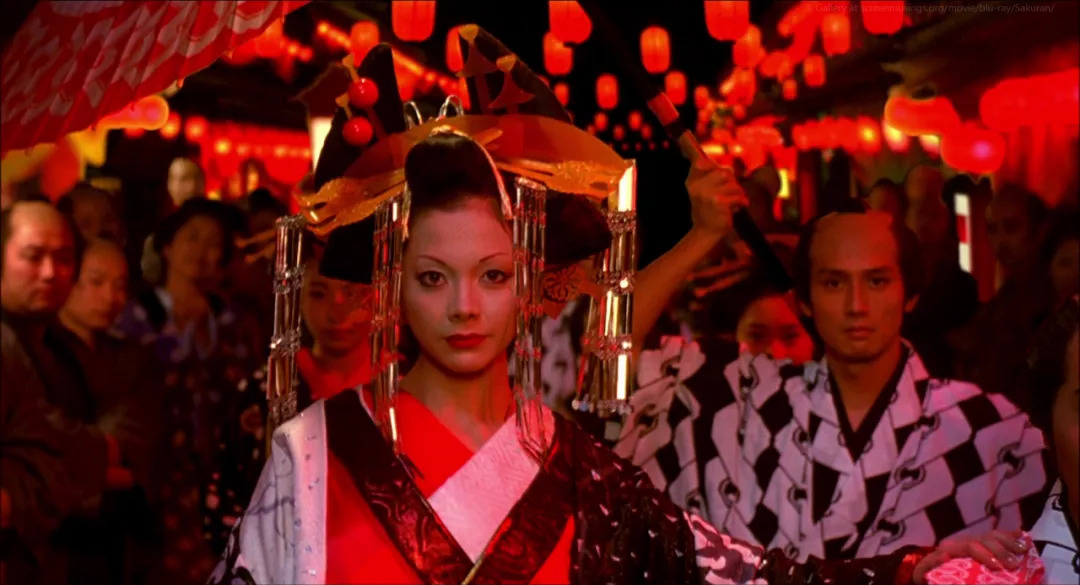

蜷川实花的电影作品

而在她的电影《恶女花魁》中,色彩与符号也成为了蜷川实花的表达方式,在叙事的基础上展示了她以当代女性的情怀对日本的反思;尤其是物哀文化中的“瞬间美”、“逐欲”、“死亡”这三个永恒主题。蜷川实花在创作中,运用了物哀美学,表现了极致的视觉表现力,勾起了观看者内心的黑暗世界,就如同日本“迷失十年”一代人的精神世界。在她的镜头中,女性的生命就像是夜空中绽放的美丽烟花,表达了与她同一代人的生存欲望、生存困境和死亡源动力。

蜷川实花

在“迷失一代”的物哀观里,生命的终点是悲剧,虽然我们的一生消纵即逝,但是必须活得精彩,美丽地死去。死亡在日本文化中,是生命的成全与解脱。而人们对欲望的追求,就是成就一切生命动力的源头活水,不需要任何解释。

蜷川实花的摄影作品展览

蜷川实花将传统的物哀美学与日本当代的时代精神相糅合,寻找到了一条属于自己的艺术创作之路。无论是她的摄影创作,还是电影作品,都成为年轻人效仿和追捧的焦点。她的作品深受日本民族审美的影响,极尽追求色彩的夸张和冲击力,记录美好而又短暂的事物,来表现出自己的生命体验。她以日本传统的物哀美学的表达方式重新演绎自己的女性视角、女性题材,最终获得了异常惊艳而华美的艺术作品。

来源:布林客BLINK

评论