文|橙雨伞公益

不久前,横空出世的一堵墙引燃了社交网络。

墙的两边,分别写满了针对男性和针对女性的侮辱词汇。

创作者解释说:“其实这是一堵墙的正反两面。一出电梯就能看到针对男性的那面墙,然后你需要走到墙的后面,才能看到针对女性的那面墙。我故意写在墙的正反两面,让他们互相对立,但其实他们是在一个整体里。”

大家都逃不掉,都被注视,都被瞧不起,都被诋毁。

该墙绘在被清理中

有人盛赞其为后现代艺术的代表作。

但当我们将这堵墙的细节部分放大,就会发现这堵自称“一体两面”的墙伫立在那里,墙上的词,配合上它所声称的初衷,构成了另一种行为艺术。

“一体两面”下的性别失衡

先来看看都是些什么形容词,被放在了这堵号称“时代的耻辱柱”的墙壁上。

从“展示对二元性别的污名化”角度出发,“金针菇”这些词都在可被理解的范围内。

但在这面墙的边角上,却有这样几个词带着浑水摸鱼的意味匆匆掠过:PUA男,骗婚,小鲜肉……

PUA男,指用不正当手段接近女性、进而逐渐控制甚至胁迫女性走向极端的男性;

骗婚,指掩盖自己的真实性取向、和女性组建家庭的男性;

小鲜肉,偏指年轻且容貌姣好的男性。

这些是污名化吗?

如果我们仔细辨认这一面墙,将不难发现,针对男性的这一面墙上的词极耐人寻味。

“娘娘腔”,指不具备传统意义上的男性气质的男性;

“倒插门”,指“嫁入”女性家族的男性;

“接盘侠”,指没有获得女性首次交配权,即处女资源的男性;

“舔狗”,偏指对女性言听计从、献媚讨好,不惜热脸贴冷屁股的男性。

总结来看,这是一批“屈从于女性”的男性代词的集合。

可是,我们会认为将一杯水倒进另一杯水里是一种对水的侮辱吗?不会。但当我们将一瓶飞天茅台倒进另一杯水里,大家会觉得这是浪费、是侮辱。

因为水和水是平等的,但飞天茅台和白水的价值并不相等。

同样,如果在世俗的眼光里,这一批名词被看作是对男性群体的污名化的话,那只有一种解释:屈从于一个稍低等的群体是对这个群体的玷污,而前者所代表的群体就是女性。

也就是说,这是一批看起来在辱骂男性,但实际上不过是在表达“你应该更男性化一点”、“你应该更懂得利用身为男性的社会资源一些”的各打五十大板的侮辱性名词。

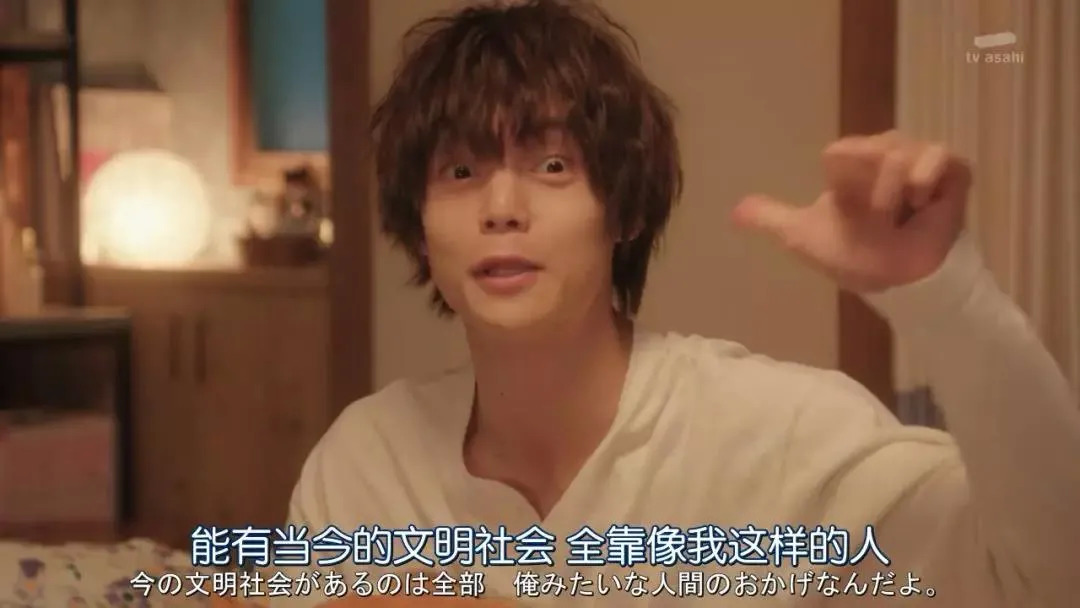

“软饭男”这一词汇遵循着同样的逻辑 图/《软饭男》

而将这一面墙反过来,针对女性的墙面上则赫然写着:“你这个女的”、“娘们”。

即,作为女性本身,就已经是一个可以被辱骂的点。

而仔细分析这些词,还可以进行如下的分类:

一个女生从生下来就有一定概率因为“对婴儿性别的期望差”而被称:赔钱货。

接下来的成长过程,基于其体态可以被称:肥婆、竹竿、坦克。

在教育过程中如果稍有跟不上即“头发长,见识短”,一不小心过于努力,即“女博士”。

而当她走在大街上,穿裙子即有概率被称为“荡妇”、“公交车”,白色的裙子还能通过丰富的联想被称为“绿茶婊”,如果穿得保守一点,还有一定概率被称为“男人婆”和“老处女”。

在接下来的婚育过程中,她可能会是一个“不会下蛋的母鸡”,也可能是一个“克夫的丧门星”,如果她提出一些物质需求,那没得洗,一定是个“拜金女”。

如果这个女生婚恋路不顺、或有自己的想法,那她必然是个“大龄剩女”。

即便她坐在家里什么也不做,仅仅是因为存在了,基于她的性别也有“cnm”、“mmp”等经典国骂等着她。

图/《看上去很美》

这些词语都在骂什么?

稍一对比就不难发现,针对男性的骂名更多是基于男性气质产生,即身为男人的他是不符合社会对男性的期望的:一个在二元性别关系里更占据主导地位、更展现孔武有力的自己、拥有并能更好利用更多社会资源的男性形象。

不能做到这些,表现出了软弱、或是对女性的妥协甚至“女性化了”的男性,则会被讥讽为“软脚虾”。

正如上野千鹤子在《厌女》中提到的:男子气是通将女人他者化得到的,男子气=不像/不是女人。

在这一套词汇暗含的逻辑里,它实际肯定了男性对社会资源的主导地位,并自动将女性“他者”化后纳入“资源”的行列。

它鄙视无法“掌握属于自己的资源——女性”的,追捧讴歌完全“去女性化”的。

墙的这一面所有词集合在一起,就是一句:你配做男人吗?

区别于针对男性的骂名,针对女性的骂名却完全不限于一般性别刻板印象。

从“娘们”这个词开始,仅仅是身为女性这一件事,就已经是她作为人的一个污点。

于是她要不断规训自己,提高对自己的标准和要求,来弥补“身为女性”所犯下的错,穿行在目光和标签中的她的一生,都要为自己的性别道歉、赎罪。

她是一个被物化的符号,整面墙上的词都在质问她:你是个“完美”的女人吗?

完美,指满足男性对女性的期待。

汉字中的厌女

这堵墙上写了许多引起争议的词,或许并不是作者本人有意为之,而是在我们的语言文化里,针对男性性别本身的辱骂本就不多,能凑出这样一面墙已是勉强。

但针对女性的辱骂,却源远流长博大精深,于是随随便便写满一面。

“女”这个字的甲骨文为妇女跪坐着,双手放在胸前的形状,以“女”为偏旁造出的带贬义的字更是一抓一把。

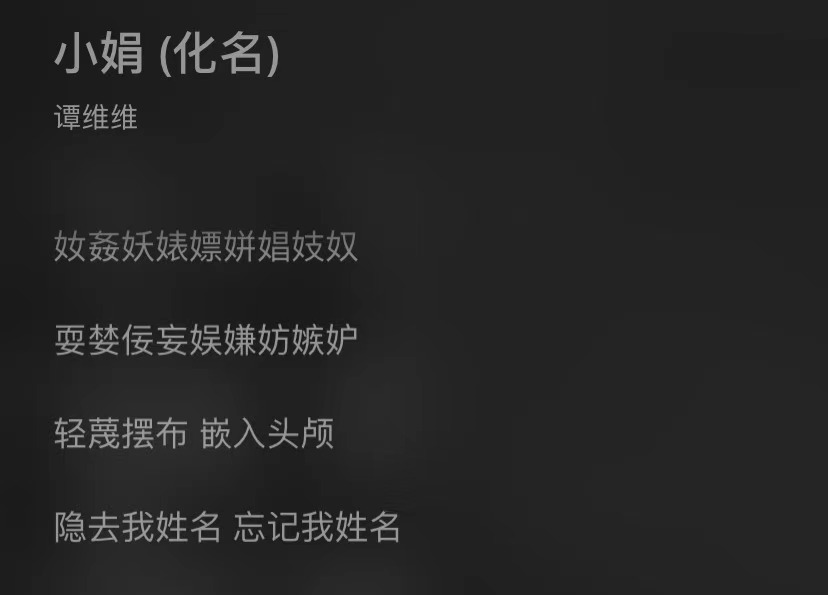

谭维维的新歌《小娟》里即有这么一段:

“奻 姦 妖 婊 嫖 姘 娼 妓 奴 耍 婪 佞 妄 娱 嫌 妨 嫉 妒”

个个字带“女”,好似所有的不幸都由女子带来,而她的一生都要用来赎这个子虚乌有的罪孽。

这些用偏旁“女”造出的一个个字又一个个变成厉声警示,将更多的行为规范套在女性身上,一旦越矩,即婊奻姦妖婊嫖姘娼妓奴。

女性在这一套话语体系里,几乎是失语的,她作为被审视的个体被端放在团结一致的男性面前,被品味,被支配,被贴上标签。

当她愤怒想发出声音时,她必须意识到“tmd”这么一个词,还将自己也骂了进去,而对不夹杂她的性别的脏话的探索,才刚刚开始。

刨去这些本就建立在性别偏见上的形容词,占据了针对女性的辱骂大部头的,是性羞辱。

性羞辱有对人的性吸引力的嘲讽,但更主要的,是基于“强|奸”这一行为的威胁。

“cnm”这个杀伤力最大、应用最广、骂人届的底牌词组,就是最原始的性威胁,“我”不仅要“强|奸”,“强|奸”的对象还是你的“母亲”。

通过对一个女性施加上述的暴力,骂人者由此构建起自己的地位。

“没有母亲/司马”同样被用来骂人

人会因为“自己的母亲被性威胁了”感到不快,但当我们说出“cnd”,这个情景就会变得非常滑稽,其中的羞辱意味也被大大削弱,甚至不再成立。

因为孕育“cnm”这句脏话的文化土壤里,默认了只有女性会被“强奸”,且“失身”是对一个女性最大的羞辱。

如此观点背后,是施加在女性身上的的“性道德”规范和标准。这种“性道德”,在很长一段时间,甚至直到今天,都被看作一个女性“最珍贵的品质”。

而这并不适用于男性,“公交车”一词放在男性身上,不仅不是羞辱,甚至还可能会被夸耀为“男性魅力”的象征:因为他支配了更多女性资源。

但女性作为被支配的一种“资源”,恐吓意义上的“性威胁”,也会变成强烈警示意义的羞辱。

在这个基础上诞生的对女性“性价值”的贬低,都具有了羞辱意义。

由脏话编制而成的厌女的网,鲜有女性能从中脱逃。

走出耻辱的符号

这面墙两边的词,要去讨论谁的脸被打得更疼是毫无意义的。

一边是对女性的规训和不服从管理的越矩者的恐吓,一边是男性基于父权社会地位给自己画上的圈套,很难说究竟哪边更高明一些。

女性被“他者”化,男性也不能得到自由,这样的互相钳制,伤敌一千,自损八百,从来就不是一个最优解。

但唯一可以肯定的是,被圈定在墙两边的群体都做不了人,都只是个符号。

但人作为意义的集合体,终究是有选择的。

如果你是男生,你可以选择放下偏见,尊重身边的每一个性别做出的每一个选择。

如果你是女生,你可以选择放过自己,不把标签当作限制自己生活的标准。

语言的创造本是为了更好的交流,而不是互相伤害。

只有这样,大家才都能从这堵耻辱墙上解放出来。

最后墙上干干净净,

只剩下一句简单的发问:

你是谁

评论