互联网的武功,唯快不破!但是,偏偏有些互联网公司,却反其道而行之:一直坚持慢动作,豆瓣算是其中一个。

“除了一个小秘密,我只是一个极其平凡的人。”

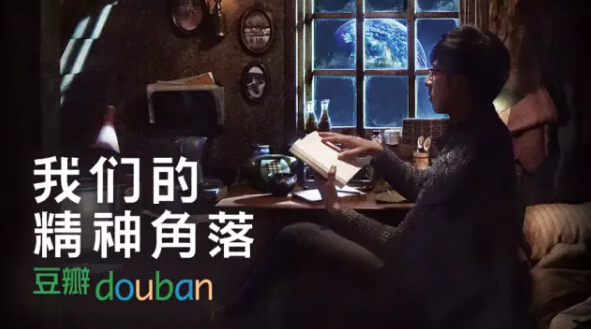

这是豆瓣最近发布的首部品牌影片的第一句台词,也是豆瓣十年来首次通过影像与大众沟通的第一句话。

与其说这是一部广告片,不如说更是一部文艺片,也像是“精神”层面的教育片,但其实这些可能都不是很准确,这个广告拍的就是这个一直在快速的互联网江湖中还在慢悠悠的豆瓣,看广告片却像是在读诗。如贯穿全片的slogan:豆瓣,我们的精神角落。

做兴趣是一个长期过程

当下,我们很多互联网公司都是“来得也快,去的也快”,可谓“神龙见首不见尾”,不少业界人会将其失败定义为没有跟上互联网的快速迭代,所以惨被out,但《趋势观察》认为,这并不是主要因素,更重要的原因在于,这些互联网公司所推出的产品并没有融入用户的兴趣,或是以兴趣为基础建立长线的情感培养。例如,脸萌、神经猫等,都只是一时成为热点,而并非成为兴趣,更何谈培养情感。

做兴趣,注定它是一个慢动作、长周期,而这对于已兴趣为发展核心的豆瓣而言,这11年专注在用户兴趣的挖掘,用户兴趣的培养,成为用户生活当中的习惯,成为情感交流的纽带,这是慢的好处,也是时间的礼物。

部落是“文明”的遗迹

社群经济是互联网时代发展最为迅速的经济模式,社群的建立以情感的共鸣与认同为基础,当企业认知到社群的重要后,豆瓣就顺利成章的成为了聚集人群和抒发情感的重要平台,在同一市场上,虽然存在着众多竞品,但是有着部落文明和文艺标签的豆瓣,还是在轮番交替的对垒中站稳了脚。

豆瓣的部落是“文明”的遗迹,豆瓣之所以文艺,更是因为它尊重文明,豆瓣走得路虽然很长,但是却将豆瓣的文明,通过豆瓣各类的部落传递给各类的人群,并获得了他们的认同与留存,无论社群也好,部落也罢,经营与我们有信任关系的用户,多少需要可以让我们感受到温度才行。

豆瓣的今天离不开“精神”

与微信、QQ的熟人社交不同,豆瓣不是去解决“通信”这一基础需求,而是围绕着“兴趣”进行,是精神层面的“通信”交流。与美团猫眼等电影订票不同,豆瓣是帮助人们评价、记录和发现好电影,并与影迷们交流,补贴不是大家关心的事情;与淘宝等电商平台不同,豆瓣不是去解决人们直截了当的物欲,而是杂糅了诸多精神消费特性,例如人们在豆瓣东西发现的是有品牌故事的钢笔,在豆瓣市集买到的是图案特别的杯子。在QQ音乐等播放器不同,豆瓣FM不只是听歌,而是帮助人们发现属于自己的音乐,这些都可归结到“精神”二字。

在快节奏的互联网时代,很多企业可能已经将自己困固于“发展”二字,但是作为企业,作为经得起推敲和磨练的企业,则需要静下心来放慢脚步,认清自己的优势,找准自己的方向。

豆瓣贩卖的情怀,其实是在做一个连接人与精神消费的长线的商业,帮助人们找到志趣相投的人,帮助人们发现所追求的事物,帮助人们成为更好的自己,才是链接的本质。

在节奏飞快的当下,在浮躁喧嚣的互联网市场,豆瓣的确“很慢”,但是,快有快的逻辑,慢有慢的道理。赋予精神的慢生意,其实是很难做的。

评论