按:“现象级”的贝多芬,在历史上为时代传声,为不同的人群所敬拜;无论是神圣化、经典化的贝多芬,还是常人贝多芬,都在后人的诠释中被赋予更加丰富的意义和读解。聆听贝多芬,看向未来,经历了传统的毁灭与现代的诱惑之后,是否能够超越各种矛盾纷繁的对立,去想象一种新的被大多数文明共同体所接受的秩序呢?是否能从中找出属于中国的独特体验呢?

《从现代到未来:贝多芬与我们》

文 | 伍维曦(《读书》2020年12期新刊)

贝多芬这个曾经生活过的人,一个为时代传声的伟人,一个将他的艺术与心理活动投向遥远未来的天才,一个可能引起截然对立的群体一同去敬拜的偶像,总能够撩拨人们的心弦,发出使人莫名兴奋而无法解释的泛音。

对作为重大文化现象的贝多芬及其创作的解释,从他活着的时候就开始了(贝多芬清楚地知道这一点,甚至试图去引导,有时还会故意把水搅浑),然而和一切历史上的伟大人物一样,贝多芬首先是个被造者,其次才称得上创造者,人们常常因为忘记前提而错误地估计或有意识地曲解结果。正因为如此,在他去世之后,出现了围绕这个“主题”的许多变奏:这其中,有贵族们的贝多芬和市民们的贝多芬,有日耳曼民族的贝多芬和法国大革命的贝多芬;随着时间的推移,有俾斯麦的贝多芬和列宁的贝多芬,在“一战”后,有国家社会主义的贝多芬和苏维埃共产主义的贝多芬;在“冷战”时期,有东德的贝多芬和西德的贝多芬,“冷战”结束后有西方的贝多芬和非西方的贝多芬。此外,有音乐家的贝多芬和知识分子的贝多芬,有古典音乐的贝多芬和流行音乐的贝多芬;在我们国家,有自认为听得懂贝多芬的人的贝多芬和自认为听不懂贝多芬的人的贝多芬……贝多芬像一座无限丰富的矿藏,以各尽所能、按需分配的方式任凭采掘者们获取;进入这一秘境的深浅可能大相径庭,但谁也无法垄断和封锁它。就算是你对贝多芬并不了解或不愿理解,你的生活与环境也很可能受到他的影响,而且很难摆脱这种影响。

我们必须认识到:从贝多芬的时代至今,各种新兴的艺术风格与学术思潮一起,构成了巨大的观念的力量,与日新月异的科学技术所形成的物质力量一道,将古老的欧洲塑造成了现代的西方,而对于西方及其控制和影响的世界,意识形态变得前所未有贝多芬像。在过去不久的二十世纪,西方内部的各种试图继绝学、开泰平而又相互对立的思想体系,都争夺过对于贝多芬的解释权。从贝多芬开始,音乐在娱乐、仪式与审美活动之外的严肃的公共性(有时甚至可以称为宗教性)变得无法回避,尤其是在他的手中被重新定义了的交响曲这一音乐体裁,早已成为纯粹的精神文化现象(虽然也有理由对这种“附加值”嗤之以鼻)。由此,出现了一种“严肃的音乐”,不仅用于聆听,更用于分析和诠释,也用于宣传和鼓动,还深深地融入了资本主义的生产流通机制。在某些政治与大众文化中,贝多芬的音乐(确切地说,是他音乐中一些著名的动机和旋律),透过广播、电影、电视和互联网,已经以音声的方式扮演了圣像符号的角色。

而同样也是在西方,当贝多芬的遗产被经典化之后,那个曾经被圣化的贝多芬却开始走下祭坛。“冷战”与“后冷战”时代研究者眼中的贝多芬,如同从多年尘封的宝匣中取出的圣骨,迅速与那已经博物馆化的包装相分离,也像是声名远扬的帝王陵墓一朝见得天光,不过是枯骨一把。解构主义的学术无法消解贝多芬对于西方文明的意义,却带来更多理解的可能性。通过对那些早已存在却被忽视的史料的重组以及对许多似乎确定不移的结论的重估,我们又发现了两个不同性质的“贝多芬”:作为某种概念化共相、一直塑造着精神史的伟人,和偶然地生活在一七七〇至一八二七年的德意志(主要是维也纳)并引发了一系列支撑这一共相的殊相——我们在前面已经尝试着列举过了——的常人。而后者,作为一个在日常生活中行动过的具象个体,又经常表现出对于那个概念化的贝多芬的背离,对这种矛盾的理解,却完全可能引起新的概念化过程。

一个有趣的反讽是:尽管贝多芬的许多“中期杰作”都被认为具有强烈的人民性与进步性,但在很长时间里(包括他的全部有生之年和大部分比德迈耶尔时期),他基本上是一位属于没落贵族与精英圈子的艺术家。他的重要作品的受众,都是约瑟夫二世皇帝那样,既受到启蒙理念的感召,又惧怕雅各宾式革命的人。而除了那些纪念碑式的音乐地标外,贝多芬也写过不少像《威灵顿的胜利》和《光荣的时刻》这样献给“反动派”的投机应景之作,而且时常闪现出某种既主动又不屑的矛盾心态,也反映出他那一代人的性格——一如与他同龄的拿破仑和黑格尔。对于贝多芬的老师海顿而言,歌颂权威是天经地义的(特别是像埃斯特哈齐公爵这样的仁慈的恩主),但贝多芬对此始终心存疑虑。支配他和老师各自不同心态的,是两种是非尺度。他乐于被谣传为弗里德里克大王的私生子,认为他自己的那个醉汉父亲根本不配生出自己这样的儿子;把鼓吹天下一家、人人平等的《第九交响曲》题献给容克地主的头子普鲁士国王,先是因为后者赐给珠宝而欢欣鼓舞,随后发现是不值钱的假货时又暴跳如雷。至于他对侄儿的抚养权的争夺,也是这种心态史的写照:企图以一种封建家长的粗暴方式来培育一个具有健全理性和高尚人格的新人。从社会转型剧变中的人的心理变化与其受到各种对立观念影响的角度来看,关于贝多芬的各种即便是荒诞的流言轶闻(有一些其实是他自己造成的),都需要加以严肃认真的对待。

如果比较富于同情心地审视,可以认为:在贝多芬(包括其后的浪漫一代)的身上,存在着近代欧洲的习惯与现代西方理念的激烈对抗,这种张力最后一直延续到“冷战”的结束——毕竟从中世纪以来决定性的精神力量是一种依靠天启的神秘的宗教式激情,而作为其产生基础的封建社会在很大程度上是一种原始而封闭的农业文明;在现代西方萌发之后,以城市为中心的社会实践与理性主义主导下的知识活动又造成开天辟地的震动。那个在启蒙思想和法国革命感召下的“伟大的贝多芬”,无意中打开了魔盒,吹响了魔角,开启了精神世界的冒险。这种变革简单、生动、有力、纯粹、执着、青春,如同大街上五颜六色的标语。那么在这之后呢,是稳定,压倒一切的稳定。贝多芬和他那两位同时代人都赞同可以持久运转的秩序。而脱去概念的外衣,他的许多做派倒是让我想起《罗兰之歌》和《水浒传》中那些没有受过现代教育、靠着本能生活的男性,虽然这种形象在现今也常受性别平等人士的攻击,就像苏珊·麦克拉里的《阴性终止》中那些犀利的评论。

曾几何时,那种以颠覆忠孝和虔诚等前现代美德为目的的教条,那种引起列夫·托尔斯泰和莫里斯·巴雷斯深深忧虑的无根者的主义,也成为一种陈腐而不断被侵蚀的原则了,好似乔托画中做梦的英诺森三世和《双城记》里以压制为不朽的侯爵。这时,你再去听贝多芬,无论是《英雄交响曲》还是《威灵顿的胜利》,无论是《欢乐颂》还是《光荣的时刻》,并不会觉得它们有多么不协调。

不过,对于生活在西学东渐之前的中国士大夫而言,贝多芬其人和他的音乐恐怕都只能带来陌生与怪异之感。

如果让石涛这样的画家或陈三立式的诗人去欣赏自十八世纪晚期以来的西方音乐,大约只有福雷、德彪西和拉威尔会获得激赏。在社会转型中诞生的西方音乐,在形式上具有太强烈的工业社会与城市文化印迹,其音乐语言中自洽的规训、逻辑与结构力,最终凝结成高品质的匠气;而在内容上,这种音乐又太强调对自我情绪及主观感受的表达,并意图上升为某种哲理性的形象思维,这种作者自我中心式的真诚给人以不够蕴藉凝澹的伧夫之感,建立在单纯乐音之上的形而上之“道”则显得陈义过高。以阅读而非创作为指归、以暗示而非表达为姿态的中国古典文艺语境,可以接受结构松散、细部繁复、注重装饰效果的巴洛克音乐,但对于包罗万象而咄咄逼人的绝对音乐和标题音乐,是不能心悦诚服的,甚至可能从中断然分离奇技淫巧的形态与玄言欺世的内容。只有当把握感官对象的古典惯例及作为其基础的伦理内核逐渐失掉后,现代中国的知识分子才能不带偏见甚至是积极地面对以德国古典浪漫音乐为核心的西方经典音乐文化,并不假思索地将其认可为正统文脉。

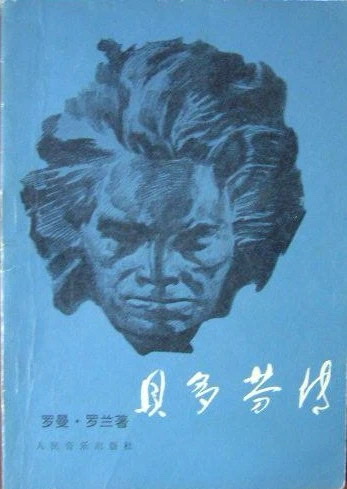

在贝多芬的中国接受史中具有发轫之功的是著名翻译家傅雷。他在二十世纪三四十年代不仅翻译了罗曼·罗兰的《贝多芬传》,还专门撰写了《贝多芬的作品及其精神》一篇长文,在当时,这可算得上是具有很高学术价值与知识密度的“音乐学”著述。不过他在《贝多芬传》中译本的卷首却摘录了《孟子》“天将降大任于斯人也”的名言,试图将贝多芬和中国传统中固有的士人精神相调和;傅雷还发现了贝多芬的另一面:澹泊宁静,君子慎独(此多见于他的家书)。但这种态度并不是二十世纪中国知识界看待贝多芬的主流。贝多芬进入汉语文化语境的时代,与他所生活的十八至十九世纪之交的新旧搏杀的西欧真是隐然相通:如果没有新文化运动对旧伦理的扫荡,如果没有新文艺对旧文艺的否定,没有新音乐对旧音乐的改造,贝多芬(当然,这里指的是那个代表西方现代价值的文艺英雄)要为人所共知是不可能的。此时与现实政治关系密切的派别,正致力于“忠实输入东欧或北美之思想”,以构筑、建设一个新中国的意识形态。于是,对“伟大的贝多芬”的诠释维度便有了“东欧”与“北美”之分。这两个贝多芬,尽管彼此对立,却一同创造了埋葬旧中国的时代精神。

当启蒙与革命的理想胜利之后,《英雄交响曲》《热情奏鸣曲》和包含《欢乐颂》的《第九交响曲》的动机,在向往乌托邦的火热年代释放出灿烂的暴烈织体。那些秉持着贝多芬的精神去努力实践,去设计社会与净化自身的人们,也像《英雄交响曲》的第二乐章《葬礼进行曲》所描写的那样:为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。无论他们有没有听过《欢乐颂》,他们都懂得贝多芬,甚至可以说,他们就是贝多芬。从中年贝多芬最为人所熟知的作品中提炼出的音乐哲学,与只有一个发展方向的奏鸣曲逻辑一起,被理解为不断进步与主观能动性的象征,从而否决了注定的天命和无法摆脱的循环。可完全失聪而离群索居的老年贝多芬,却在他的作品中留下了一个不可知论者的背影,在古拙与萧瑟中抹去了大写的“人”。他在等什么?等复旦?可根本没有复旦。江声浩荡、江流宛转,等待者早已被自己遗忘了。

作为一个酷爱阅读和求知的人,贝多芬可能没有接触到中国古代圣贤的言论,但他无疑仔细读过介绍梨俱吠陀等印度哲学的德文书籍,从而了解到那些没有接受希伯来宗教熏染的生活在东方的印欧人的深邃思想,我们不可能不从他最后的极具私密性的人格化的声音中,感受到对于“绝对的无”的沉思(尽管这有时与基督教的神秘主义纠缠在一起)。对东方的关注,伴随着对现代性的批判与反思,一直是浪漫主义运动的重要底色,这在瓦格纳最后的乐剧中表现得更为明显。

由此再去审查那个生活过的常人贝多芬。他一边铸造着英雄纪念碑,一边却冷眼怀疑着作为人的他所创造的一切。对无可置疑的确定性和如火如荼的斗争的疏离与静观,从中期开始,就作为一条副线潜伏下来,一直到晚期的四重奏和奏鸣曲中,在那些试图忘记“人”而专注于“我”的变奏与赋格中,无边无际地铺展弥漫开来。那个有着平常人弱点的贝多芬可能更加吸引我们,面对命运的无力感,形成了对于预构与控制的尖锐反讽。想想吧!那个因为记忆衰退而在散步时迷路,被人带到“派出所”的衣衫褴褛、神情恍惚的老人,那个因为不知道该怎么与性格柔弱的侄儿相处而痛苦不堪的伯父,竟一度想要扼住命运的咽喉。

在歌颂打败拿破仑的奥地利统治者的《光荣的时刻》中,美感与和谐的统治至高无上、无可匹敌,用一位当代历史学家的话说,“找不到任何政治批判的痕迹”。事实上,贝多芬肯定不喜欢梅特涅,但他并不排斥给欧洲带来和平的维也纳会议,除了职业艺术家对于政治经济关系的精敏之外,他的思想中有比一般热衷理论的知识分子更深刻之处,这种深刻,来自布尔乔亚从中世纪以来的阶级斗争和生产实践中萃取的生存处世之道,用法国人的话来说,“juste milieu”(恰到好处,保持平衡,类似于中国的“中庸之道”)。尽管一声不吭,纽伦堡鞋匠铺里的手艺人往往比巴黎咖啡馆里高谈阔论的百科全书派更能预知和把握未来。那个有些媚俗的、善于和出版商讨价还价的贝多芬,其实是一个更正常的、更容易接近的贝多芬。

一种面对属于未来的贝多芬时的应有的态度与心理在吸引我们:在经历了传统的毁灭与现代的诱惑之后,是否可以用一种理解之同情去超越各种纷繁矛盾的对立呢?既然启蒙运动所勾画的“全人类”不过是符合某一时代的欧洲资产阶级和西方全球化精英标准的优等生,那么在此之外,必定还有其他与之不同的生存的可能性,而贝多芬,通过他的晚期作品(如《大赋格》和《锤子键琴》)中苍劲悲凉的意象暗示着这种可能。可以帮助我们去想象一种新的、被大多数文明共同体所接受的,并不是《第九交响曲》,而是他那些依从古老欧洲的本能、表达着丰富的人性欲念的作品。

那个不再伟大的贝多芬面对身体障碍与精神危机时的态度,对于身处现代社会的个体特别有感染力。这个在二十八岁就被迫成为哲学家的断念者,在欲望的惯性和终极的理想之间挣扎了三十年。痛苦之于他,不是许多浪漫派的无病呻吟或学院派的滥用母题,而是实实在在的麻烦与困境——尤其是身体的残疾和艰苦的劳动带来的不便,而时代的变迁,又使得像他那样的人不能不去认真面对与解决个人与群体之间的死结。那种努力、失败而最终超脱的过程,真切地凸显了现代人强烈的求生欲与脆弱的生命力。听贝多芬作品中那些浑然、内省和静谧的片断,例如《第七交响曲》中的“Allegretto”或是晚期四重奏中的慢乐章,使我们想起“江湖满地一渔翁”的孤独和“白头吟罢苦低垂”的无奈:这个靠音乐吃饭的手艺人,就像《长生殿》里流落江湖的李龟年一样,用苍劲老迈的嗓音喃喃自语,历经循环之后,对于那些希图一劳永逸地解决终极困境的执念报以同情的怜悯。贝多芬艺术中过去被认为晦涩而难于理解的一面,恰恰捕捉住了那片难言亦不言的留白。毕竟,经验性智慧没有得到充分发育的文明,不能从昆明劫灰、沧海桑田中感受到深邃的况味。

于是,聆听贝多芬,从中找出我们对现代性的经验和记忆,发现偶然性与必然性之间的微妙联系,就表明:我们与欧洲文明的时空距离,其实可以通过二十世纪的努力实践获得的教训来弥补。从对贝多芬的理解中寻找属于我们的中国体验,将是一种更伟大的精神创造与艺术实践。

来源:读书杂志

评论