记者 |

编辑 | 翟星理

饿死的鹦鹉倒在笼子里,胸骨摸起来像一截弧形刀刃。这是长期营养不良的征兆。死亡的鹦鹉大多不超过2岁。

这是商丘市境内的费氏牡丹鹦鹉。按照自然规律,如果运气足够好,这种通体翠绿、红嘴棕头的鸟最久可以活10年以上。

据统计,河南省商丘市有费氏牡丹鹦鹉122万只,存栏量占全国费氏牡丹鹦鹉市场规模的90%以上。

2020年10月,一起跨省抓捕养殖户的事件引发市场连锁反应。鸟商不敢收鸟,上千家养殖户培育的上百万只费氏牡丹鹦鹉因断粮死去,引发该物种来到国内30多年来最大一次生存危机。

养殖户们认为正是这种保护让费氏牡丹鹦鹉陷入死亡困局。他们希望法律区分对待野生和人工驯养的费氏牡丹鹦鹉。他们认为,自己也不应该是“非法贩卖野生保护动物”的打击对象。现在的趋势,未必能更好的保护费氏牡丹鹦鹉。

广东德万律师事务所律师何松波对界面新闻表示,目前出台的司法解释把人工驯养的动物与野生动物同等对待,扩大了打击面,“把所有的养殖者当成犯罪分子,不应该是立法本意。”

断粮

张巍的家是灰白色的。

他的家是一栋三层小楼。灰色的水泥地面,粗糙的白色外墙,楼梯没有扶手,三分之一的房间没有门,整栋楼看起来与毛坯房无异。

但走进位于二楼的鸟舍,几千只翠绿的、淡紫的、桃黄的鹦鹉在叫着。钢筋混凝土的建筑里仿佛藏着一座森林。

近8000只鹦鹉占据着张巍家朝向最好、通风最畅、面积最大的房间。从某种程度上说,鹦鹉才是这个家真正的主人。

15年来,商丘人张巍做的最多的事情就是跟他的鹦鹉呆在一起。“我们全家都围着鹦鹉转。”张巍说。

在此之前,张巍做过家装、拉过三轮、跑过业务。直到2005年,他的邻居,也是带他入行的师父,对这个24岁的退伍军人说,“跟着我养鹦鹉吧,现在行情不错。”

张巍便托人从北京购买了200对费氏牡丹鹦鹉。

从那以后,15年来,张巍几乎没有一天离开过它们。每天早上6点,他会准时走进鸟舍,喂鸟、打扫、筛鸟粮,有时候连午饭都在鸟舍里吃。在同行眼里,张巍是个 “鸟痴”,“无论什么时候跟他通话,他永远在鸟舍里”。

“我更喜欢跟鹦鹉呆在一起,而不是跟人打交道。”张巍说。他常说的一句话是 “人勤鸟就勤”。

2006年11月19日,他养殖的鹦鹉出栏了,卖了17对,拿到800元。他一直记得这个日子,那是他第一次卖鹦鹉。

15年后的现在,2021年1月17日上午,在鸟舍中,他又发现了头天夜里倒下的鹦鹉。他把那只1岁多的鹦鹉掏出来,握在手上,仔细剥开凸出的胸骨。

胸骨像刀刃一样,这种症状在动物医学上叫“刀骨”,多因营养不良引发。“饿死的。”他说。

实际上,他不用看就知道这只毛色光滑、品相优良的小家伙是怎么死的。最近2个月来,他的鸟舍每天都有鹦鹉死亡,“加起来有两三百对了”。而往年,他的鹦鹉死亡率不到1%。

2020年10月,江苏徐州警方到河南商丘抓捕两个费氏牡丹鹦鹉养殖户,案由是养殖户涉嫌“非法买卖国家二级保护动物”。

商丘鹦鹉市场应声中断,没有鸟商再敢收购鹦鹉,大量本应出栏的费氏牡丹鹦鹉只能积压在鸟舍里。“卖不出去,我们就没有钱买鸟粮,鹦鹉只能饿死。”张巍说。

鹦鹉的主食小米从一天喂两次变成一次;它们最爱吃的、用来增加营养的油麻籽几乎不喂了。张巍解释,“一袋油麻籽640元,抵得上两袋小米”。

就连室温都不得不降低了。保温炉还在使用,但鸟舍的温度整日停在10度。“冬天,至少要保持到16度,它们才不会挨冻。但我现在只能让它保持在10度,省下来的煤钱可以多换一些小米。”张巍说。

面对8000只费氏牡丹鹦鹉,张巍只剩下6袋从粮商那里赊来的小米。那是它们最后的口粮。他已经欠粮商10万元,现在粮商也不愿意再赊,“他们也看不到希望,不敢再赊给你了。”

死局

林静家的费氏牡丹鹦鹉的处境更为凶险。

她的家就像一个大型鸟舍,一楼是卧室、客厅,二楼和三楼养了3000多只鹦鹉。

最近,林静的鹦鹉连小米也吃不上了,只能吃价格更便宜的玉米糁。“玉米糁没什么营养,对肠道也不好,很多鹦鹉不吃。”她说。

二楼楼梯口有十几只还没来得及埋掉的鹦鹉尸体。地上有不少鸟笼空着,鸟舍看起来稍显空旷。再往里走,有一整间鸟舍的笼子都是空的。“以前一只笼子里少则两只,多则六七只,都是满的。”林静说。

主食刚换成玉米糁的时候,鹦鹉大量死亡,“成桶成桶地往外倒”。 她粗略统计,目前已经死亡的鹦鹉有两三百只,雏鸟有6000只。这个养了14年鹦鹉的中年女人哽咽着,“心里有好长时间缓不过来”。

2006年,林静从当地一家企业下岗之后,正赶上当地鹦鹉养殖热。经过半年学习,她也养起了鹦鹉,“这种鹦鹉好养,商丘的养殖技术也成熟”。

从一两百只发展到上千只,最多的时候,林静养了5000只费氏牡丹鹦鹉。“我把它当做一种事业,毕竟上有老下有小,出去打工也不方便。”

去年上半年受疫情影响,各地鸟市关闭,鸟舍只有存栏,没有出栏。2020年10月份之前,市场刚开始好转,费氏牡丹鹦鹉涨到55元一对。林静的资金刚开始回流,不料又遭致命一击。

“我们也是看了新闻才知道是因为有养殖户被抓了。”这则新闻不过几百字,但在养殖户们眼中却字字惊心。

2020年10月,江苏徐州警方在一辆大客车上发现有人托运44只鹦鹉。通过鉴定后发现,这些鹦鹉均系费氏牡丹鹦鹉,属于国家二级野生保护动物。民警通过侦查发现,这些鹦鹉购买自河南商丘,然后再进行饲养和贩卖。10月11日,办案民警在河南商丘王某家中发现200多只鹦鹉,其中有147只是费氏牡丹鹦鹉。随后,三名犯罪嫌疑人被追究刑事责任。

这则新闻引发了费氏牡丹鹦鹉交易市场和养殖行业的双重地震。一位不愿具名的鸟商告诉记者,在当地,费氏牡丹鹦鹉一个更为通俗的叫法“棕头鹦鹉”,因为这种鹦鹉的头是棕色的,也是区别于河北桃脸鹦鹉、山东虎皮鹦鹉的一个重要特征。“我们很多同行都不知道这个是保护动物,要不然也不可能冒着坐牢的风险干这种几十块的买卖。”

除了震惊,养殖户们也有很多疑惑。前不久,徐州警方再次来商丘追踪该案时,林静等几位养殖户曾想找警方解释,但没能见到人。

在电话中,一位办案民警告诉她,他们此前也不知道商丘有这么多人养殖费氏牡丹鹦鹉,尽管也理解养殖户的处境,但案子总要“有个收尾”。

“没本事的人才养鹦鹉”

以前,商丘本地并没有费氏牡丹鹦鹉。自从上世纪90年代费氏牡丹鹦鹉从北京引入商丘后,经过30多年发展,如今商丘已有费氏牡丹鹦鹉122万只,养殖户也有上千家。

最早将费氏牡丹鹦鹉引入商丘的人是王强。作为商丘鹦鹉养殖的“祖师爷”, 王强自学自创一套人工驯养技术。通过免费传授,费氏牡丹鹦鹉养殖的生意在商丘开枝散叶。

30年前,平时就喜欢养鸟的王强,偶然发现费氏牡丹鹦鹉繁殖能力很强、容易养殖而且价格亲民,但商丘本地并没有合适的种源。

1995年,他和一位同乡到北京玉蜓桥花鸟市场以30元一对的价格买了200对人工驯养繁殖的费氏牡丹鹦鹉。“我们是坐火车去的,北京的几个大的花鸟市场我们都转了,结果只有玉蜓桥的这种鹦鹉比较多。”王强说。

王强的鹦鹉越养越多,市场销量也不错。想养鹦鹉的人越来越多,几乎每天都有人来登门求教。王强索性开班授课,将自己的养殖技术免费传授给同乡。

“养鹦鹉赚不了大钱,因为本身价格就不高,但是解决温饱没有问题。所以商丘养殖户一般都是下岗职工、居家老人、残障人士。用我们的话说,没本事的人才养鹦鹉,怎么能向他们收钱?”,王强说。

张巍的师父就是王强的徒弟之一,而张巍也前前后后带出了十几个徒弟。他说,“我们这些养殖户都是传帮带出来的。”

没人知道商丘费氏牡丹鹦鹉的品种已经更迭了多少代。现在甚至发展出彩虹种、金丝种等费氏牡丹鹦鹉的亚种。

据统计,商丘费氏牡丹鹦鹉122万只,存栏量占全国费氏牡丹鹦鹉市场规模的90%以上。

但自从“有养殖户出事”之后,王强已经将自己的1000多对费氏牡丹鹦鹉以每对3元的价格抛售。

他顺手舀了一杯小米,“这就值三块钱了”。 据了解,把一只费氏牡丹鹦鹉养至出栏的成本在20元左右。

入罪

事实上,“危险”早已出现。但对养殖户们来说,没有预警。

2018年 5月,江西贵溪市一家水族馆的老板,从一家花鸟店中购买8只费氏牡丹鹦鹉和4只鹩哥,后被当地检方公诉。法院以其犯非法收购、出售濒危野生动物罪,判处其有期徒刑两年;向其出售鹦鹉的花鸟店老板则被判处有期徒刑1年6个月,缓刑两年。

虽然费氏牡丹鹦鹉不属于国家重点保护野生动物名录的国家一、二级保护野生动物,但在《濒危野生动植物种国际贸易公约》的附录二中,费氏牡丹鹦鹉在列。

相较于附录一,附录二所列动物的驯养繁殖如需用于商业目的,需管理机构出具证明书。

我国《刑法》341条规定的“非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪”中也未提到“人工驯养繁殖动物”。

2000年11月,最高人民法院制订《关于审理破坏野生动物资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下称《动物案件解释》)中,对刑法第341条第一款规定的“珍贵、濒危野生动物”的认定,包括列入国家重点保护野生动物名录的国家一、二级保护野生动物、列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录一、附录二的野生动物以及驯养繁殖的上述物种。

由此,贩卖未经许可的人工驯养繁殖的动物与贩卖野生动物在司法实践中同样被视为违法犯罪行为。

2003年,原国家林业局发布《关于商业性经营利用驯养繁殖技术成熟的梅花鹿等五十四种陆生野生动物名单的通知》,费氏牡丹鹦鹉等小型观赏鹦鹉的商业利用第一次获得官方许可。

但2012年10月23日,原国家林业局发布的2012年第9号公告又对上述通知予以废止,且未提到废止原因。费氏牡丹鹦鹉的“合法商用”身份自此不复存在。这也就意味着,费氏牡丹鹦鹉养殖户们将面临刑事处罚的风险。

争议

作为外来物种,国内最早一批费氏牡丹鹦鹉来自香港。1986年,北京爱鸟养鸟协会秘书长、国内鸟类专家王增年从香港引进10种国外鹦鹉共计1000对,其中费氏牡丹鹦鹉100对,饲养于圆明园鸟厂。

经过不断繁殖,这批费氏牡丹鹦鹉很快出现在北京各大花鸟市场上,逐渐成为国内主要观赏鹦鹉鸟种。

但近几年,王增年听到过很多关于因贩卖费氏牡丹鹦鹉入刑的“坏消息”。

2018年,广东德万律师事务所律师何松波接到一个案件,当事人因携带46只费氏牡丹鹦鹉出国被控“走私珍贵动物罪”。

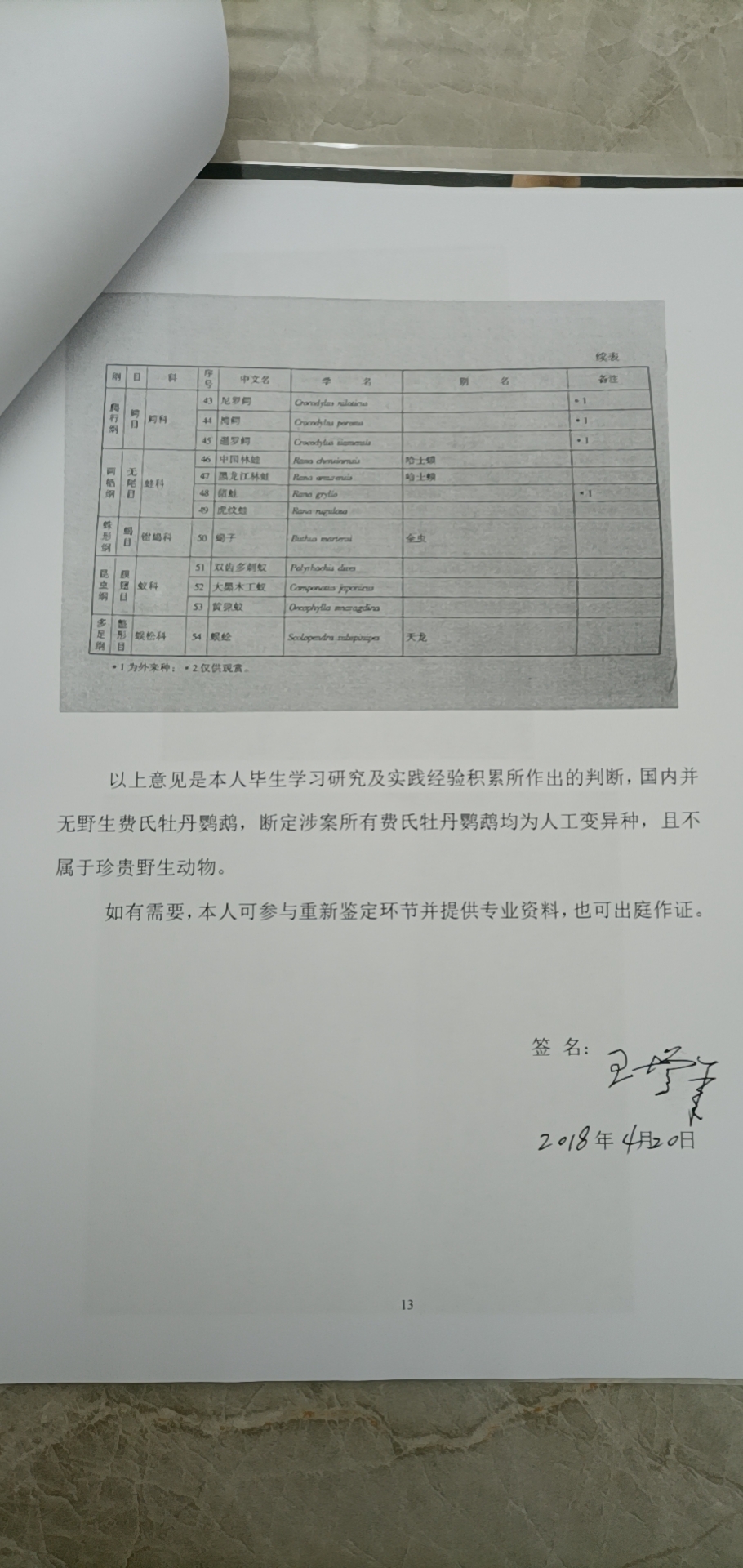

检方指控,该批次鹦鹉为野生动物,但当事人称是人工驯养所得。何松波找到华南野生动物物种鉴定中心申请鉴定。但鉴定报告只证实这批鹦鹉确为费氏牡丹鹦鹉,无法鉴定出是野外来源还是人工驯养,“因为它们的DNA完全一样”。最终,何松波找到了王增年。仔细看过鉴定报告后,王增年确认这批费氏牡丹鹦鹉是人工变异种(蓝色)。

“费氏牡丹鹦鹉生活在热带丛林,一般在树洞中筑巢繁殖。这种鸟羽色艳丽,常被人捕捉,所以野生的数量越来越少。但是我们国内不具备它们的生存条件,现有的都是人工驯养而来。又因为价格低廉,所以也排除了走私带回来的可能性。”王增年在这份司法鉴定的《补充意见书》中说。

2021年1月11日,从事鸟类研究50多年的王增年在京去世。去世前一周,在接受红星新闻采访时,王增年还在呼吁区别对待人工驯养和自然野生的费氏牡丹鹦鹉,希望能够引起国家林草局、全国人大和最高法关注。他给来访记者发的最后一条微信是,“改变现状”。

这个案子也让何松波意识到,如果不从立法上做出调整,类似的案子还将出现。

2018年6月,他向国家林草局递交了一份《关于尽快将费氏牡丹鹦鹉等陆生野生动物列入 “人工繁育国家重点保护陆生野生动物名录” 建议书》,呼吁将费氏牡丹鹦鹉及时纳入“第二批名录”管理,这样不仅能保障市场需求,也能对养殖户及好爱者提供新的法律保障,以使无辜的人免受刑事追究风险。

2020年12月18日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部印发《关于依法惩治非法野生动物交易犯罪的指导意见》(以下简称《指导意见》),指出在认定是否构成犯罪以及裁量刑罚时,应当考虑涉案动物是否系人工繁育、物种的濒危程度、野外存活状况、人工繁育等情况,根据案件的事实、情节和社会危害程度,依法作出妥当处理。

何松波认为,这份《指导意见》只是对2000年最高法出台的《动物案件解释》的小修小补,“它的效力充满不确定性,属于法院判决时可考虑可不考虑的选项。如果想彻底解决这个问题,国家林草局应尽快研究,将费氏牡丹鹦鹉纳入可繁育物种名录”。

回购

2020年12月,张巍和几位养殖户一起带着材料到国家林草局反映情况。那是他自养鸟以来,第一次离开商丘。

材料递交之后,张巍得到的答复是有消息会电话通知。对他来说,这个电话的重要性已经超过了他的8000对鹦鹉,他连洗澡时都把手机装在塑料袋里带着,但这通电话至今没来。

2021年1月11日,商丘市林草局下发《全市鹦鹉人工繁育告知书》。这也是该局第一次对鹦鹉养殖户公开表示,全市绝大多数鹦鹉属于国家重点保护野生动物,养殖需取得《人工繁育许可证》,买卖需取得《经营利用许可证》。

不久,商丘市林草局公布解决方案,一种是由政府以每只5元的价格回购养殖户们的费氏牡丹鹦鹉;一种是养殖户自主办理《人工繁育许可证》及《经营利用许可证》。

解决方案在商丘市虞城县林草局率先实施。2021年1月14日,虞城县林草局内,两位工作人员分坐两边,一边是接受回购的签署书;一边是申请办理《人工繁育许可证》的材料范例。

界面新闻在现场看到,办理许可证共需集齐包括营业执照、兽医资格证、人工繁育固定场所安全性说明等9种材料。

在养殖户们看来,这些材料无疑是鹦鹉养殖更加正规的开始,但同时也是把大多数现有养殖户拦在门外的障碍。“我们养鹦鹉都是在家里,但现在要求远离居民区。这还不是最难的,引种证明我们找谁去开?”现场的一位养殖户说。

引种证明需购入方和出售方同时具有《人工繁育许可证》,并经两方所在地的省级林业部门批准。

面对这个问题,现场办理的工作人员答复称,“只能你们自己想办法解决”。

商丘市林草局一位工作人员透露,目前商丘市内没有一家养殖户能够出具费氏牡丹鹦鹉的引种证明。

最终,这位养殖户在回购书上签了字,2000只鹦鹉,一共可以获得10000元。

很多养殖户也很关心,回购之后,政府部门将如何处理这些鹦鹉。现场一位工作人员表示,一部分交给动物园,一部分放飞。

这些人工驯养的鹦鹉放飞之后能活多久?有的养殖户说一天,也有人说两天,但没有养殖户的答案超过三天。

王增年曾表示,在国内,这些没有觅食能力、每次只能飞几十米远的费氏牡丹鹦鹉在野外存活几率基本为零。

张巍既办不了《人工繁育许可证》,也不打算接受回购。

最近的这些事让张巍开始思考,鹦鹉对他来说,意味着什么?“看起来我是养鸟的,但实际上是鸟在养我,它们才是我的衣食父母。”

他指着鸟舍里一排排鹦鹉说,“真到弹尽粮绝的那一天,我会发朋友圈免费送,每人一对,但不能挑,就按笼子顺序拿,起码让它们还能有个家。”

(应受访者要求,文中林静为化名)

评论