记者 |

编辑 | 黄月

『思想界』栏目是界面文化每周一推送的固定栏目,我们会选择上一周被热议的1至2个文化/思想话题,为大家展现聚焦于此的种种争论与观点冲突。本周『思想界』,我们关注男性青少年“阳刚之气”的培养问题以及“现实版樊胜美”引发的争议。

教育部倡导培养“阳刚之气”:对男性气质的焦虑从何而来?

近日,针对全国政协委员提出《关于防止男性青少年女性化的提案》(以下简称《提案》),教育部给出的答复引起了网友的热议。在答复中,教育部表示,将要求各省、校加大力度提高体育教师素质能力,改进体育教师教学方法、形式,更多注重学生“阳刚之气”的培养。事后,一些网友表示支持,也有不少人认为对男性“阳刚之气”的要求是一种性别刻板印象。对于如何理解“阳刚之气”,央视新闻评论称:“男性在风度、气概、体魄等方面表现出刚强之气,是一种美,但阳刚之气并不等于简单的‘行为男性化’。教育不只是培养‘男人’‘女人’,更应注重培养人的担当和责任感。”

那么,《提案》中所说的“男性青少年女性化”是从何而来的呢?2020年5月,全国政协常委斯泽夫表示,他发现现在中国的青少年有柔弱、自卑、胆怯等现象,追求“小鲜肉”式的“奶油小生”,他称之为男孩子“女性气质化”。斯泽夫认为,中国男性青少年“女性化”的成因很复杂。一方面,中国当前的男孩们在生活上长期处于“母系化”环境中,从出生到成长主要由母亲和外婆养育带大;另一方面,男孩们在幼儿园、小学教育中接触到的老师也多半是女性,因此受女性影响极大,再加之影视教育里的“奶油小生”很多,让男孩们不再想当“战斗英雄”。

事实上,有关男性气质的讨论并不是第一次出现在公共领域。前两年影视界就出现过对年轻男演员“娘”“女里女气”以及“没有血性”的批评。因《战狼》而大火的男星吴京也曾直言,所谓“男人就应该爷们”,与之伴随的还有对社会风气“堕落”的哀叹,譬如“少年娘,则国娘”。近年来,对于男性气质的忧虑也出现在青少年的教育中。澎湃新闻撰文梳理了当前学界和教育界对“男性女性化”的态度。有学者列举了校园男生女性化的具体表现,其中包括做事萎缩、依赖性强、个性喜静怕动、胆小无主张、缺乏冒险精神、自信心不足等,也有学校调查发现男生“阳刚气不足,学习成绩和运动很多不如女生”。而在教学实践中,已有多地尝试开设“男孩班”,或在教育初始阶段补充更多“男幼师”。

可以看到,在上述讨论中,男性表现不佳的原因都被归为其“女性化”气质,而“阳刚之气”才能引领他们回到正轨,获得更好的发展。对此,北京大学社会学系副教授吴利娟在接受《中国新闻周刊》的采访时提出了不同的看法:“我看过一些两性方面的文献,有研究认为具有两性气质的人在有的领域反而更容易成功。”在她看来,怕吃苦、意志不坚定,不是一个女性化的问题,而是意志品质的问题,至于着装风格上的“女性化”,更多和不同时代自我呈现的方式有关。吴利娟认为,此次争议中的《提案》显然带有性别刻板印象,从心理学角度来说,相当多的人是具有两性化气质的,几乎没有人是截然的男性或者女性。

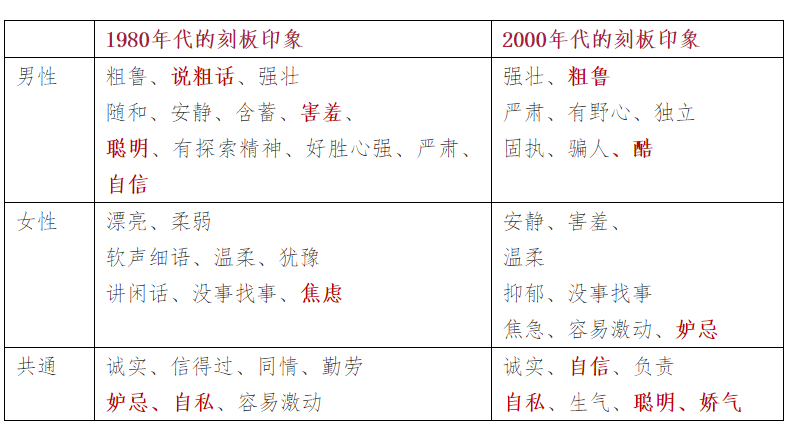

公众号“Sociological理论大缸”注意到,《提案》与答复都将“防止男孩女性化”与体育运动结合起来,是看重了中国传统性别气质中“武”的一面。但实际上,中国的男性气质一直都有“文”和“武”两面,这里的“文”是指有更强的情感自控力(如斯文),是可以与身体上的“武”兼具的。文章作者援引人类学教授William Jankowiak的研究报告梳理了中国性别气质的变迁过程,后者分别于1980年代和2000年代对中国人描述男性和女性的形容词进行了调查。结果显示,在这二十年的时间里,“说粗话”和“粗鲁”一直被认为是男性气概的一部分,而“聪明”“自信”“含蓄”不再只属于男性,而是逐渐成为两性共通的气质,这显然和独生子女政策、普遍提升的教育水平、家庭抚养以子女为主的转变密切相关。另外,传统中国男性气概中没有的“酷”在今天出现了,体现出“文”“武”的混合——要自信,但又要与他人保持一些距离,要有些力量感但又不能太粗鲁。

可见,主流男性气质是随着不同时代的发展而变化的,所谓的“阳刚之气”并不是男人的本性,而那些看似女性化的特质也不仅属于女性。公众号“橙雨伞”作者程贤认为,当前社会对男性气质的坚持会让许多人——尤其是正探索自己身份的男孩们,被禁锢在一种单一的特质中,在性别、价值、追求、道德、自我实现之间认知失调。对于正在成长的男孩们来说,“做一个真男人”的规训往往迫使他们砍掉自己身上许多宝贵的特质,来迎合“男性气质”的期待,否则就会成为它所霸凌的对象。这也是为什么,在学校中被霸凌得最频繁、最严重的往往是那些爱哭,沉默,不喜欢运动、“娘娘腔”……也就是所谓“女性化”的男孩们。

正如界面文化作者重木曾在《“娘”与“阳刚”:现代男性气质的迷思》一文中表示,男性气质场域内的争斗最终牵涉和使用的是传统两性性别气质的陈词滥调,这里不仅涉及对“女性气质”的否定,也会导致男性成长成一个残存的个体。最终获得性别红利的是霸权性和从属性男性气质,而其他处于正统规范之外的男性都遭到贬斥的结局。因此在男性气质内部,也并非一个公平民主的地方。

“宁愿花钱买断亲情”:如何防止“现实版樊胜美”的悲剧?

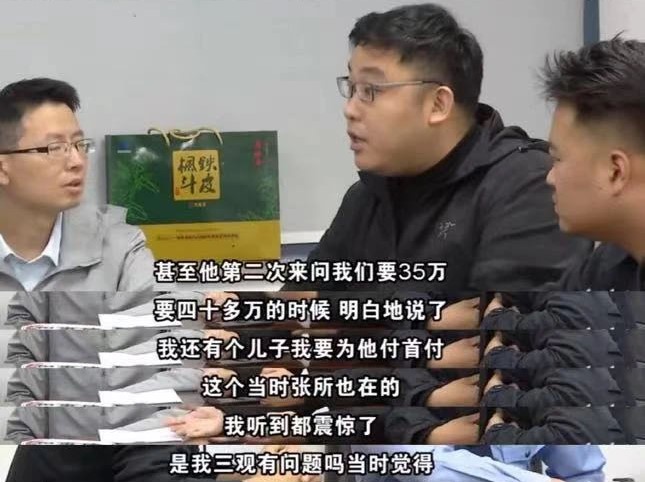

不久前,#现实版樊胜美# 登上微博热搜,把网友们引向了一位不幸离世的杭漂女孩洛洛和调解类电视节目《杭州和事佬》播出的一期节目。节目中被称作“现实版樊胜美”的女孩洛洛于2019年10月17日下班后在钱塘江边散心时突遇涨潮而丧生,尽管她的死被定性为意外,其父母还是在事后执意向洛洛供职的公司索赔。在公司给予6万元抚恤金后,他们又继续要求追加35万的赔款,并透露理由是“为了给儿子买房攒首付”。

节目组在调查和调解过程中发现,洛洛在生前就因为家庭压力产生了抑郁情绪,有自杀倾向。从2019年开始,洛洛的父母不断伸手向她要钱,每次开口都是一两万元。她除了服从别无选择,只能将痛苦倾诉在微博上,她甚至写到:“我倒宁愿花钱买断亲情,从此两不相欠。”这样的遭遇让许多网友联想到电视剧《欢乐颂》中的女主樊胜美,她也同样被家庭“吸血”,不断拿出钱给弟弟买单,但从结局来看,“‘现实版樊胜美’比樊胜美更惨。”

这一事件之所以引起热议,很大程度上是因为洛洛的遭遇不仅仅是个案,也是她所代表的这类女性群体的集中体现。在现实生活中,她们也被称作“扶弟魔”,这三个字意味着她们背后有一对重男轻女的父母和至少一个在经济上需要被扶持的兄弟,她们自己则往往事业有成,早早进入社会打拼,却在以亲情为名的道德绑架下将大部分所得优先供给家中的兄弟,甚至可能“侵蚀”新生家庭的财产,因此大部分谈婚论嫁的男人都对这类女性避之不及。

公众号“橙雨伞”认为,“扶弟魔”这个称呼本身有妖魔化女性之嫌。人们应该意识到,“扶弟”的女性多到被妖魔化,其根本问题在于有太多需要被“扶”的男性。与其对事件中的女性哀其不幸、怒其不争,不如追问被“扶”的男性为什么不能独立。一直以来,“独立男性”都没有被当做一个问题去讨论,相反,社会上却不乏对“独立女性”的各种要求。其中一个重要原因就是当今社会上还有很多人抱有重男轻女的观念,生活在这种环境下的男性清楚自己根本不需要独立就能享受到更多优待,并将此视为天生的特权。他们不仅理所当然地吃下姐姐给的红利,也吞食着母亲、妻子等其他女性的红利,最后又在“扶弟魔”等骂名面前全身而退,成为一个隐形的受益者。

这种隐形不仅发生在现实生活中,也体现在讲述原生家庭故事的影视剧里。公众号“萝严肃”撰文指出,近年来国产剧里的“被吸血女主”层出不穷,除了樊胜美之外,还有《都挺好》的苏明玉、《精英律师》的栗娜和《安家》的房似锦,这些电视剧固然展现了现实中部分女性在“原生家庭诅咒”下成长的不易,但也不难发现,电视剧中“樊胜美们”的人设和命运常常被创作者带入“和稀泥”的境地——无论女主们原先如何强硬地与原生家庭抗争,最终双方的仇恨总会莫名其妙地化解。在作者看来,这类剧作没有对“被吸血女主”的困境进行真正的思考和拆解,而导演编剧强行加入调解戏码的做法更是对女主遭受的痛苦的无视,和那些把“爱”“孝顺”强加在女儿身上吸血的家庭没有本质区别。

回到事件本身,如何防止“现实版樊胜美”的悲剧再次发生才是当下亟待解决的问题。“新京报”作者易之认为,在此类事件中,对女儿过度索取、强迫女儿“扶弟”的“啃女型父母”是真正的“加害者”。然而,过度“啃女”似乎是个近乎无解的社会议题。无论是家暴还是一般虐待,都体现在身体侵害或恐吓谩骂等形式,金钱索取一般很难归入家庭暴力的范畴。但对于有些父母把过度索取当习惯,把“压榨女儿补贴儿子”看作理所当然的情况,我们在道德谴责之外,也应当考虑通过法律或制度机制对其进行约束。针对洛洛的情况,她因为家庭无度索取而患上抑郁,甚至尝试过自杀,其父母的行为有没有与家庭暴力或精神虐待同等对待的可能,也有法律维度的探讨空间。

参考资料:

热议“阳刚气”:学者关注男孩变文弱,有学校开男生班

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_10999144

防止男性青少年女性化提案引热议,何为“阳刚之气”?

https://mp.weixin.qq.com/s/knSSdfmXwg5-8ssofgWkgw

中国男孩真的女性化了吗?1980年代以来的性别刻板印象调查报告

https://mp.weixin.qq.com/s/FGdTNfhsNNyRebrvB02Ipg

与其培养男孩们的“阳刚之气”,不如教他们做一个好人

https://mp.weixin.qq.com/s/RIYHNBJELoSoX4lgY4bAwA

“娘”与“阳刚”:现代男性气质的迷思

https://www.jiemian.com/article/2385790.html

“樊胜美”式女孩的一生,连死都被用去换弟弟的首付

https://mp.weixin.qq.com/s/xGtKWlSg4zh6cuNjR6EP3w

面对樊胜美们的故事,不能和稀泥

https://mp.weixin.qq.com/s/cNk5uvzjiJd8b_Zo373_Xw

姐姐去世家人索赔41万为弟弟买房,“现实版樊胜美”悲剧是谁酿成的?

评论