我是一个存在主义者。16岁生日时,我用我奶奶给我的零花钱买了一本让—保罗·萨特的《恶心》(Nausea)。当时,是这本书的封面加上“一本关于人性疏离和生命之神秘的小说”的简介吸引了我。

我既不知道生命有什么神秘之处,也不知道疏离是什么意思,尽管当时的我其实是这句简介的完美例子。我只是觉得我会喜欢这本书,事实确实如此,我一读就与主角Antoine Roquentin产生了共鸣。他常常在海边小城附近游荡,凝视着树木的躯干和沙滩上的卵石,对全然鲜活的现实产生生理上的厌恶,对资产阶级充满嘲讽。这本书激励了我,我经常翘课,也在雷丁这座小城附近游荡,我甚至还去过一个公园,想要了解“树木的存在”。我并没有找到这种所谓的存在,但我决定以后想要学习哲学,尤其是萨特的存在主义哲学。

没有人能够准确地定义存在主义,因为存在主义者存在着信条上的分歧,大多数人甚至不承认自己是存在主义者。其中的两个例外,就是让-保罗·萨特和西蒙娜·德·波伏娃。他们之所以接受了存在主义者这个标签,是因为他们已经厌倦了告诉别人不要这么称呼他们。

他们的追随者则把存在主义当作一种生活方式或生活态度,而不像萨特一样将其当作信条。在我之前的几代年轻人,他们常常拿着萨特或是加缪的书坐在咖啡馆,抽着蓝色包装盒里的浓烈的香烟,聊着关于虚无和焦虑的话题。19世纪40年代,当存在主义者的潮流开始盛行时,男性穿起了雨衣和格子衫,而女性则留起了被一名记者称为“溺水病人”式的发型。之后,黑色高领羊毛衫成为流行,这定让常去巴黎左岸的地下爵士俱乐部跳舞的人们汗流不止。白天,他们渴望看到传奇的文学家:貌如电影明星的加缪、带着头巾的波伏娃、抽着烟斗留着背头的萨特。

现在,这样的场景只会存在与回忆中。同时,存在主义者关于自由和叛逆的思想已经成为了流行文化的一部分,我们早已忘了这样的思想曾经有多令世人反感了。

我相信存在主义不仅仅是一股潮流,而且它至今仍然能给我们提供可以借鉴的地方,以下是10个成为存在主义者的理由,或者至少是以一种好奇的态度去阅读存在主义者著作的10个理由:

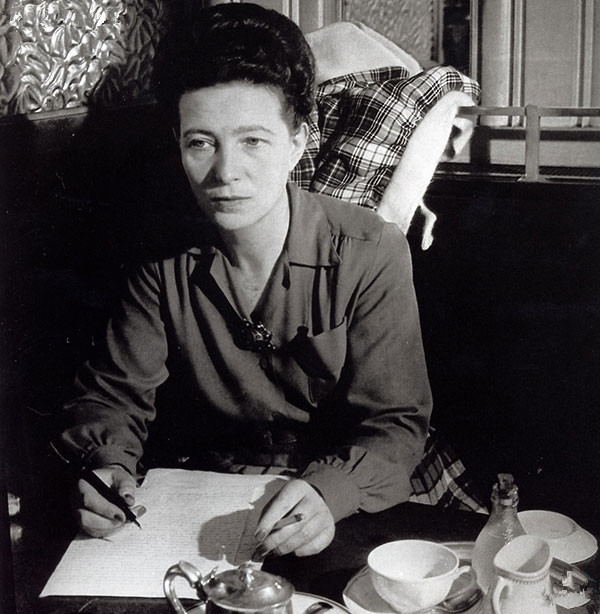

写作中的波伏娃。今年的4月14日为波伏娃逝世30周年纪念日。

1.存在主义者是探讨存在的哲学家

萨特的朋友雷蒙·阿隆在1932-33年冬假期间,在酒吧与萨特波伏娃二人喝鸡尾酒时,将“现象学”的想法介绍给了他们。雷蒙·阿隆是这样解释现象学是什么的:“如果你是现象学主义者,你在谈论鸡尾酒的时候,也可以从中领悟出哲学的思想。”

而萨特、波伏娃等人对大学里学习的哲学厌倦已久。据波伏娃说,萨特听到这一想法时非常兴奋,甚至激动到面色苍白。之后,萨特前往柏林学习了一年哲学,然后回来根据他自己作为一个巴黎人的经验,整理出了一套哲学体系。他创立的这一哲学不仅仅与鸡尾酒有关,还与咖啡馆、爵士音乐有关;也与服务员来给他斟满酒杯时的路径有关;也与破败旅馆和公共花园有关;与情人的激情爱欲有关;与疲倦、理解、激动、晕眩、羞耻、战争、革命、音乐、性爱有关。尤其与性爱紧密相连。

他强调了行为在这套哲学中的重要性,因此激发了读者对殖民主义、性别歧视等其他一切在存在主义者看来是社会不公的行为的反抗。当社会改革的浪潮终于激发了1968年巴黎和各地的学生工人反抗运动后,他们在墙上写下了极具存在主义精神的口号:“既无神也无主”、“现实一点吧:需求是无法得到满足的”。萨特观察到他们什么都想要,也什么都不想要,这意味着他们想要的是自由。

2.存在主义者非常在乎自由

存在主义者认为,人类之所以区别于其他生物,是因为我们有自由选择的意志。事实上,我们必须做出选择:我们唯一不能自由地去做的一件事,就是选择不自由。正如萨特所说:“没有捷径可以拯救人类,他必须不停地探索自己的道路。但在他探索的过程中,他是自由的、承担责任的、没有任何借口,他体内蕴含着所有希望的可能。”

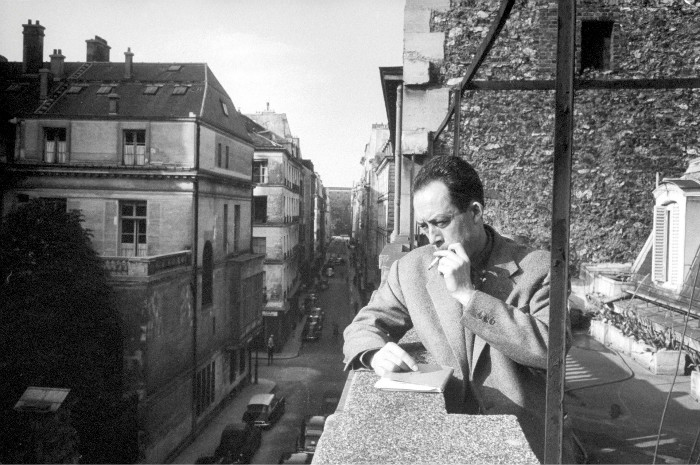

萨特、加缪、波伏娃、毕加索等人。

如果我们相信存在主义理论,这对现在的我们有何意义呢?首先,我们会对认为我们无法控制自的己这一流行言论提出质疑,这种言论认为我们在讲话、按按钮或者投票时,我们都只是在进行下意识的动作,而不是自由的决定。

然后是社会自由的问题。在19世纪60年代后,关于个人自由的斗争似乎是取得了胜利,结果也同样令人欣喜。但到了21世纪,我们似乎不那么确定自由所包含的含义到底够不够广泛了,其中又有多少权利是我们愿意为了方便、娱乐、绝对安全的妄想而放弃的呢?自由也许是当代最为神秘的话题之一,存在主义者对这一话题的看法值得我们深入的研究。

3.(部分)存在主义者有着有趣的性生活

萨特和波伏娃也将自由原则运用在了他们自己的感情中。他们的感情非常成功,足足延续了半个世纪,始于1929年,终于1980年萨特逝世。他们希望共度生活,但又不想屈服于任何世俗的界限,所以他们决定保持伴侣关系,但同时可以分别与他人维持开放的关系。

这导致了一些令大众不快的行为:波伏娃经常与自己的年轻学生乱搞,同时会允许萨特与他们发生关系。萨特也常常诱惑他人,1945年有记者称萨特曾以卡门贝奶酪为诱饵,诱惑年轻女性跟他上床。

卡门贝奶酪是萨特最爱的食物?图片来源: Maximilian Stock Ltd/photocuisine/Corbis

在资产阶级的习俗中,人们在成长过程中被灌输了人们需要结婚、赚钱、生子的观念以及传统的性别分工。萨特和波伏娃的行为正是对此的强烈反抗,他们则选择跟随他们的自由生活。

波伏娃意图打破传统的性别观念,这也促使她著成了1949年女权主义的先锋著作《第二性》,本书也是影响最深远的存在主义著作之一。在书中,她阐述了为什么女性成熟后会比男性更犹豫不决、更容易自我怀疑的原因。许多读过这本书的女性最后决定放下顾虑,勇敢面对生活。

书中最让当代人震惊的是关于女同性恋主题的章节,萨特本人也是同性恋合法权利的拥护者,不过他坚持认为性取向是一种存在主义的选择,而不是像蓝眼睛、黑头发这样与生俱来的天性。无论如何,萨特和波伏娃的哲学鼓励了同性恋群体更为自由和诚实的生活,不再将自己扭曲为别人眼中合适的形象。

因此,虽然萨特和波伏娃对待性的态度使他们的私生活过于混乱,但正是这样的态度,让他们为女性和LGBT群体大胆发声,而在当时的环境中,甚至少有人敢于提到这样的话题。

4.存在主义者正视痛苦的现实

存在主义还涉及到了我们不愿思考,但又无法避免的难题。

其中之一就是焦虑问题。现在,我们通常认为焦虑是一种需要治疗的疾病,但存在主义者认为焦虑是人生体验的必要部分,尤其体现了我们在社会中的处境。海德格尔描述过日常生活中的某一时刻突然变得陌生或恼火时的“奇妙”体验;加缪也写过“疲倦与惊喜交织”的突发时刻。这时,我们会放弃日常习惯,质问一个最基本的问题:“我们为什么要活着?”

对海德格尔来说,我们还面对这样一个可怕的事实:无论我做什么,总有一天我会死去,我不能永生,这种限制也是我的一部分,如果我接受这个事实,我就会达到一个他称之为“向死而生”的境界。

萨特和波伏娃也写到死亡,但他们对待死亡的接受程度远没有这么积极正面:死亡是一种来自外界的行为,我们至少能做的,就是消除相信永生的自我安慰。有些存在主义者有宗教信仰,但萨特和波伏娃是激进的人道主义无神论者。萨特说他11岁时站在一座公交车站时放弃了自己的信仰。他们认为,这就是我们的生命,我们应该活得完整而诚实。

5.存在主义者试图保持诚实

无论有多么艰难,存在主义者们都会努力保持“诚实”。他们不会经常自我欺骗,而会考虑更加周全、更坚定、更愿意为世界承担一份责任。

大多数时候,我们都无法履行这样的状态。为什么?对于萨特来说,问题在于“自欺”:如果我没有管理好时间来写书,我就会告诉自己这是因为太忙了,而拒绝承认这完全是因为我花费了太多时间看小猫小狗的视频。

我们都会沉浸于自欺的行为中,有时候我们会从中获益,因为自欺可以让生活更容易一些。萨特说:我无法一直盯着自由的深渊,我需要赶上火车,所以我订好闹钟,只要闹钟一响,我就会马上起床,闹钟就像是控制提线木偶一样控制着我。完全诚实的生活可能很难做到,但是时不时地释放自我只会有益无害。

真实录音的黑胶唱片。图片来源:Lisa Valder/Getty Images

真实性现在已经成为了一种卖点,比如真实录音的黑胶唱片、真正的早餐麦片、真正的地板、真实的假期旅行体验等等。存在主义者提醒我们,真正的真实性与诚实和警觉性更为息息相关。另一位存在主义者马塞尔说过,一个哲学家最重要的任务,就是时刻保持警觉,只有这样,当诱惑性的政治幻觉或谎言出现在我们脑海中时,哲学家就能及时提醒大家。

6.存在主义者认为我们做的每件事都至关重要

大多数存在主义者都不愿意独自蜗居在房间中思考,他们更愿意见识外面的世界并试图做出改变。萨特和波伏娃就曾“投身于”他们的政治生活中。这不仅仅是说说而已,他们曾经为多种原因举行过政治活动,最著名的是在1954-1963年阿尔及利亚战争期间他们支持独立斗士的例子,此举使他们树敌无数。

1958年4月, 阿尔及利亚的游行示威。图片来源:Raymond Darolle/Europress/Sygma/Corbis

存在主义者们对待承诺的认真性的根源来自于普鲁士哲学家康德,认为即使是在做出每一个微小的决定时,我们都应该认为我们在为整个人类做出决定,而不只是为了小我。以这种信念对待所有事情,使得普鲁士存在主义者们成为精力充沛的辩论家,因为对他们来说,纠正所有的错误是非常重要的事情。他们经常与朋友彻夜争辩,有可能到了早晨双方就不再是朋友了。

什么原则值得让他们失去朋友呢?对他们来说,有些决定确实能够称得上是生死攸关。1945年,广岛和长崎被头之原子弹后,萨特通过一片论文阐释这件事是如何改变了所有格局的。他写道,从现在开始,我们知道我们具备了毁灭自我的能力了,所以我们每天都面对这是否要即熄火下去的艰难决定。

7.存在主义者绝不墨守成规

萨特曾在19世纪50年代早期考虑过转为共产主义者,尤其是在当时法国共产党总书记雅克·杜克洛因车内有两只死鸽的罪名被逮捕拘禁了一个月之后。政府认为这两只鸽子是向莫斯科送达情报的信鸽,而杜克洛坚称鸽子只是他晚饭的原料。萨特写道:“经过十年的考虑,现在可能是我的转折点了。”他通过撰写文章为政党辩护,但他却没有加入任何党派。他后来排斥苏联的政治模式,但萨特的政治主张可以用他1968年一次演讲的原话总结:“如果有人重读过我的所有书籍,就会意识到我的根基从未改变过,我一直是一个无政府主义者。”

1970年6月,波伏娃和萨特从警局释放出来后的照片。他们因售卖宣扬推翻法国政府的报纸被捕。图片来源:Bettmann/Corbis

共产主义者从来没有接受过存在主义,他们无法接受后者对自由的推崇:这群疯狂的存在主义者怎么能组织一场正规的集体革命呢?一位左派人士认为存在主义是“一个可以被任何人粉碎的胚胎”。右翼和天主教教会也同样憎恶存在主义,1948年,天主教教会将萨特的所有作品归为禁书,后来波伏娃的《第二性》也被归入此列。他们担心阅读无神论存在主义者的作品,会让人们怀疑他们的信仰和教堂的权威性。存在主义让人们几乎会去质疑和挑战所有事情,也许存在主义者本身都没有意识到这一点。

8.存在主义著作有时候读起来很有意思

很容易被忽略的一点是,存在主义者其实写过不少有趣的著作,绝不都如想象中那般艰难晦涩。

加缪的作品是出了名地好读:他的小说《局外人》取材自美国犯罪故事,而不是精巧的高端法国文学。波伏娃根据真实生活中的戏剧性事件和她与朋友的讨论写过引人入胜的心理小说,她还鼓励萨特把《恶心》写成寻找真凶的故事,而不要写成论文专著。事实上,就连萨特的专著也颇具小说意味。比如他在著作《存在与虚无》中就加入了不少个人经历。

加缪的作品出名地好读。图片来源:Loomis Dean/Time & Life Pictures/Getty Image

而海德格尔的写作则提供了另外一种愉悦的体验。他的作品中包含了很多自创的内容,比如,他会赋予一个词语不同于人们熟知的新含义,比如他用“此在”来称呼人。他之所以这样写,是为了不让我们回归到传统的思考习惯和易犯错误中去。在读过几十页后,你会发现他的语言越来越具有诱惑力和传染性。

9.存在主义者经常撰写非传统的话题

存在主义者和他们的现象学主义者朋友们经常讨论哲学的边缘话题,比如身体、性别、性取向、社交生活、儿童发展、人类与科技的关系等等,他们经常把此类话题作为研究的中心。

比如说科技。海德格尔率先注意到了科技给人类本性带来的巨大改变,在他1953年关于这个主题的演讲中(到场的还有维尔纳·海森堡),他说科技的本质与技术无关,也就是说,与机器是否对用户足够友好、是否足够有效率都没有关系。其真正的本质与我们的存在方式有关:对科技的探索使得我们能够去深究我们是怎么工作的、我们为什么生活在地球上、我们是谁等深奥问题。他还警醒我们,如果我们想要把星球上的所有资源都开发利用并储备起来的话,最终,我们可能会想要储存人类自己,“人力资源”这个词语已经反映得很明显了。

海德格尔对许多19世纪50年代的装置并不感兴趣,包括打字机。图片来源: Alamy

一位德国预言家弗里德里希·海涅曼在他1954年的著作《存在主义和现代预言》中写道,即将到来的“高速发展计算机器”将会带来“有关存在主义最真实的问题”:我们该如何保持自由?2001年,休伯特·德莱福斯将互联网描述为“最海德格尔式”的终极设备:它将所有事物都转变成了一张储存“资源”的流畅网络(包括我们人类自己),方便快捷,但却毫无深度和隐私可言。

在这些文章发表15年后,我们仍然沉浸在互联网中,甚至无法疏离出来去思考它的存在。海德格尔早就提醒过我们,需要质疑的不是科技本身,而是我们自己。

这就引出了应该成为存在主义者的最后一个理由:

10.存在主义者思考的都是根本性的问题

与后期其他沉醉于研究文字中的意义,对真正的人却不感兴趣的哲学家相比,存在主义者最关注的就是最重要最私人化的问题:我们是谁?我们与其他动物的区别何在?自由是什么?我们是如何互动的?如果我们不信仰上帝,我们能否充实有意义的生活?我们想为未来创造一个怎样的世界?我们需要承担什么样的责任?我们要做什么?

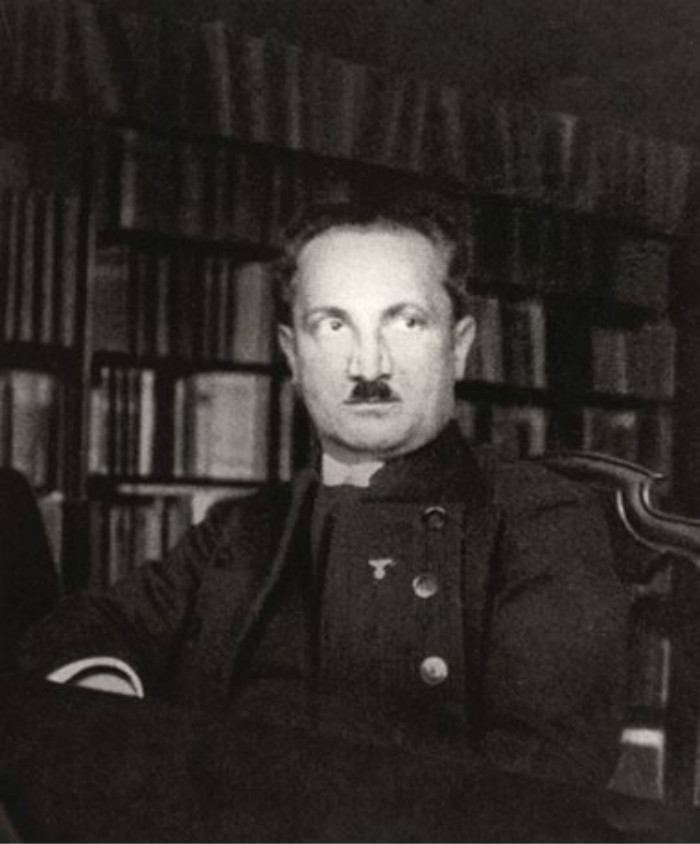

马丁·海德格尔,约摄于1933年。图片来源:Corbis

存在主义者没有给出我们简单的解决方案,作为个人,他们甚至也不是最好的榜样,他们也有许多缺点。萨特过于自我放纵,要求极多,还短暂地支持过万恶的政府;关于海德格尔的文字记录比较详尽,他是一个民族主义者,同情纳粹,甚至在战后自己也成为了一名纳粹。基本上每一个存在主义者都有着让我们无法接受的品质。

但他们同样提出了非常有用的理论,他们是思考者。他们提醒我们,存在充满困难,人们经常会做出骇人听闻的举动,但同时他们也指出了人类能力的极大可能性。正因为如此,我们在重读存在主义者著作时,我们可能会从中获得不少启发性的想法,包括为什么我们应该试着成为一名存在主义者。

(翻译:李思璟)

评论