文|德勤 李轶童 等

编辑|智东西内参

原标题:《中国计算机视觉人才调研报告》

根据清华大学数据显示,在诸多人工智能技术方向中,计算机视觉(Computer Vision)是中国市场规模最大的应用方向,在整体中国人工智能市场应用中占比为 34.9%。计算机视觉技术的研究目标是使计算机具备人类的视觉能力,能看懂图像内容、理解动态场景,已经广泛应用于智慧城市与新基建、安防、金融、医疗健康、电商与实体零售、无人驾驶等各类场景。人脸识别、图像搜索、文字识别、车辆分析、视频结构化、动作识别等算法为生产活动带来了安全保障与效率提升,也为人类生活提供了更多便捷与乐趣。

在技术与应用高速发展的另一面,是日渐突出的“人才荒”问题。根据工业和信息化部人才交流中心编写的《人工智能产业人才发展报告(2019-2020)年》数据显示,我国人工智能产业中,有效人才缺口达 30 万,且特定技术方向和岗位上人才供需失衡比例尤为突出。其中,计算机视觉领域岗位人才供需比为 0.09,即100岗位需求,相关从业人才只有9个,属于极度稀缺程度。我国计算机视觉人才的严重不足可能由于研究起步晚和产业化积累不足,导致人才培养速度没有跟上产业发展需求。

本期的智能内参,我们推荐德勤的报告《中国计算机视觉人才调研报告》,深度调研人工智能领域最受关注的计算机视觉方向研发人员,“后疫情”时代下计算机视觉领域专业人才的学习与工作现状、未来规划、发展瓶颈,了解企业与社会对计算机视觉领域的人才诉求,为政府、企业、高校、科研院所等产业链相关机构提供参考,以加速我国计算机视觉人才的培养与发展。

01.中国计算机视觉人才现状

我国企业与社会对计算机视觉人才的需求巨大,但业内对计算机视觉领域整体从业人员的了解并不完整。

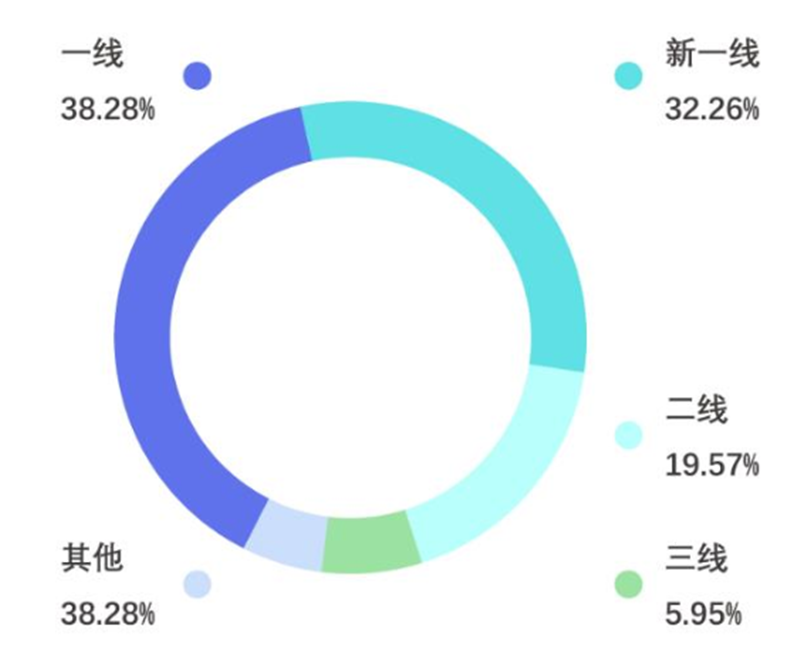

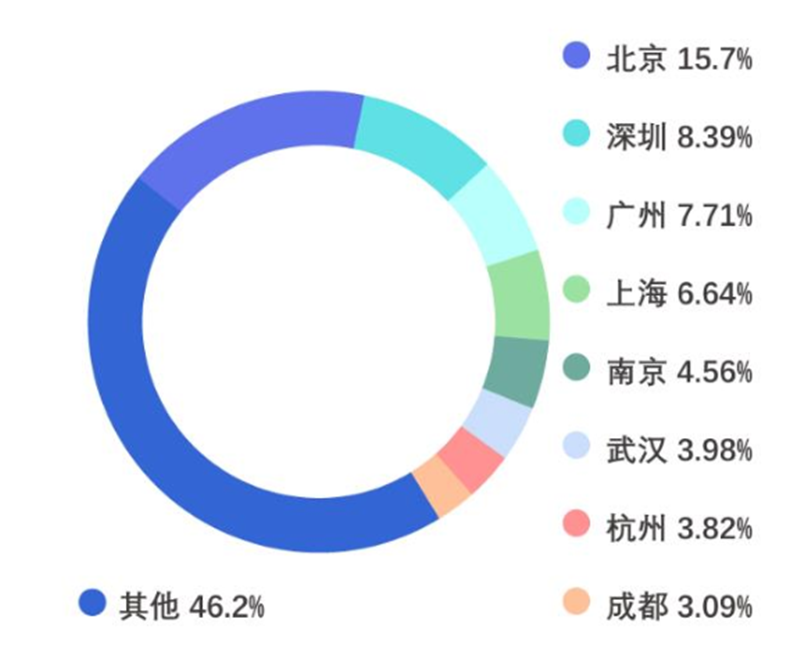

从地域上看,除北上广深外,南京、武汉、杭州、成都作为新一线城市的代表,也拥有大量本领域人才;这前八名城市拥有的计算机视觉人才总和超过全国的 50%。

▲人才城市分布情况

▲人才城市分布 TOP 8

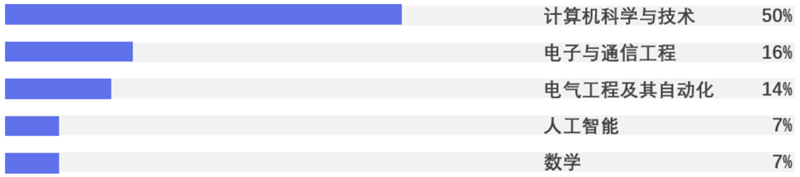

50%左右的计算机视觉人才来自于计算机科学与技术专业。由于计算机视觉技术的发展涉及到数学、物理学、光谱学、自动化学科、脑科学、神经心理学等多种交叉学科,也有超过 40%的计算机视觉人才来自电子与通信工程、数学等非计算机专业。

值得关注的是,人工智能专业在 2018 年被正式纳入我国本科专业名单,至今已有超过 200 所高校开设了相关专业并启动招生;在报告的调研中,有 6.81%的人才正是来自于新开设的人工智能专业,并且已经开始或即将进入计算机视觉方向的学习与研究。

▲中国计算机视觉人才专业背景分布情况(TOP 5)

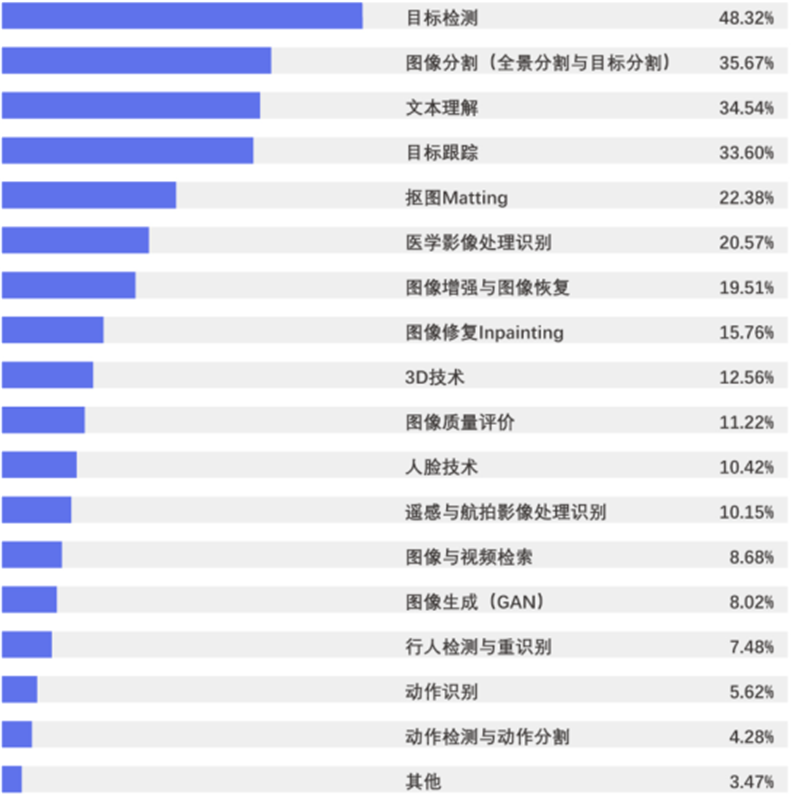

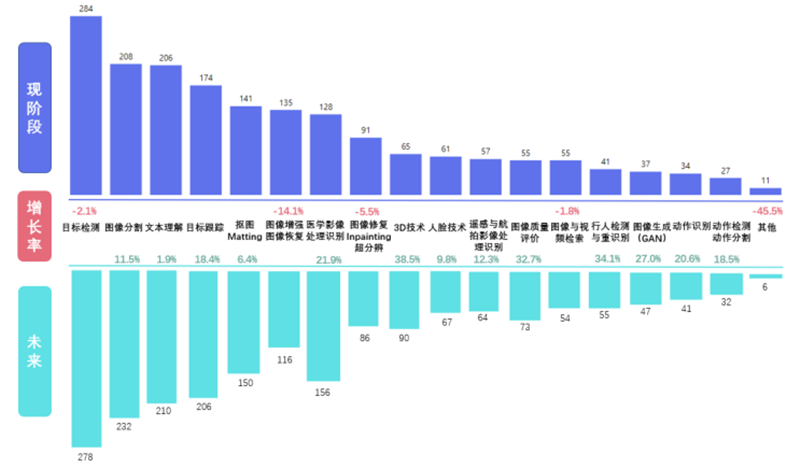

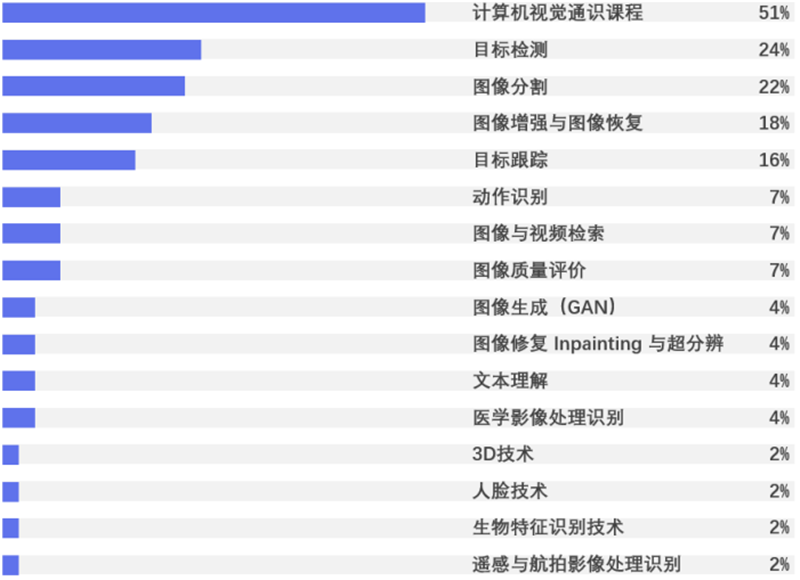

现阶段,计算机视觉人才的研究领域集中在目标检测,图像分割,文本理解和目标跟踪几个方向。同时,随着技术的不断深入,计算机视觉技术整体研究领域呈现出多元化的特点:抠图 Matting、医学影像处理识别、图像增强、图像修复与超分辨、3D 视觉、遥感与航拍影像处理识别也是本领域人才关注的方向。

▲中国计算机视觉研究领域分布情况

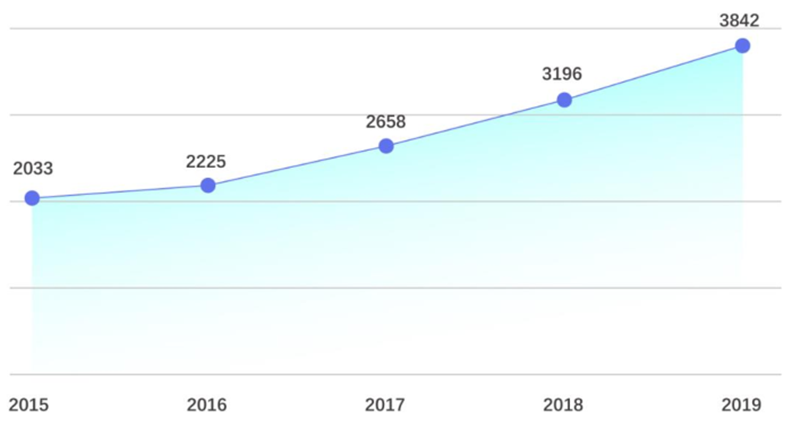

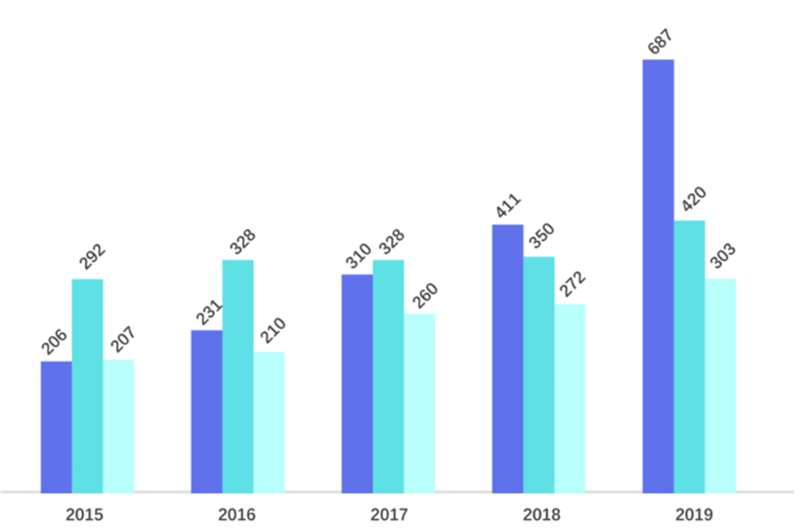

根据对中国知网收录的中文学术论文的统计,中国计算机视觉领域论文发布数量逐年上升,从 2015 年至2019 年,相关论文数量从 2033 篇增长到 3842 篇,增幅近九成。同期,计算机视觉领域的外文论文数量由 1896篇上升到 2848 篇,增幅为 50%,明显低于中文论文的增长幅度。

但在高水平论文领域,清华大学-中国工程院知识智能联合研究中心近日发布的《智慧人才发展报告》指出,中国在人工智能领域的高水平论文发表量居世界第二,仅次于美国,但是与美国相比仍存在较大差距:美国的高水平论文发表量(69764) 是中国(25418)的 2.74 倍,美国(49116)高水平论文作者数量是中国(17368)的 2.83 倍。

▲近五年中国计算机视觉中文论文发表情况

▲近五年中国计算机视觉中文论文细分领域发表情况

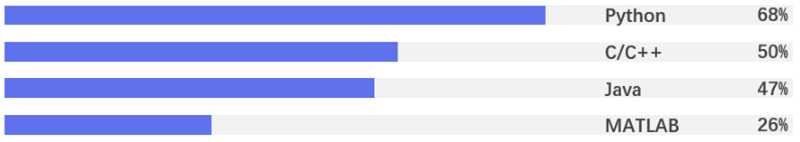

开发习惯:中国计算机视觉人才最常用 Pytorch 和 TensorFlow。Python 是目前中国计算机视觉人才最常用的开发语言。Python 编程语言具有简单、高效的特点,这使得初学者和计算机专家都可以很快的上手。

▲中国计算机视觉人才开发语言偏好

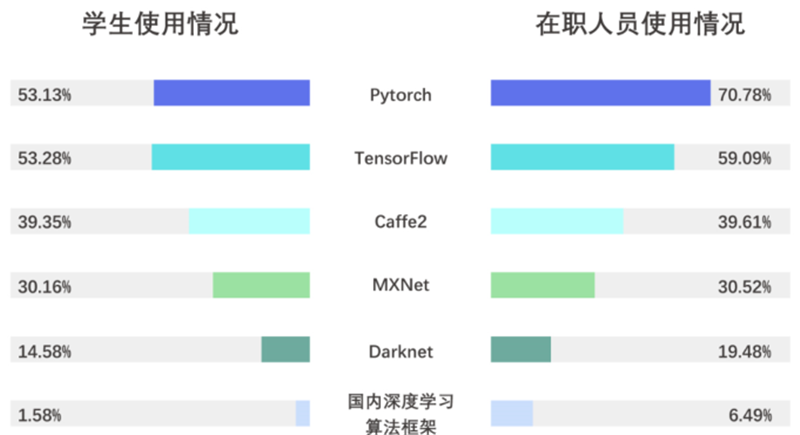

Pytorch 和 TensorFlow 是当前学界和业界主流的两大深度学习框架,也是目前中国计算机视觉人才最常用的深度学习算法框架。由于人工智能领域的高速发展,不少软件、架构、硬件方向的研发人员也逐步转向计算机视觉算法岗位;Pytorch 的易学易用使得其成为了大部分在职人员转岗时的首选框架。此外,近几年国内深度学习算法框架逐步上线,有 6.49%的在职人员已经在工作中进行应用这类框架。

▲中国计算机视觉人才深度学习算法框架偏好

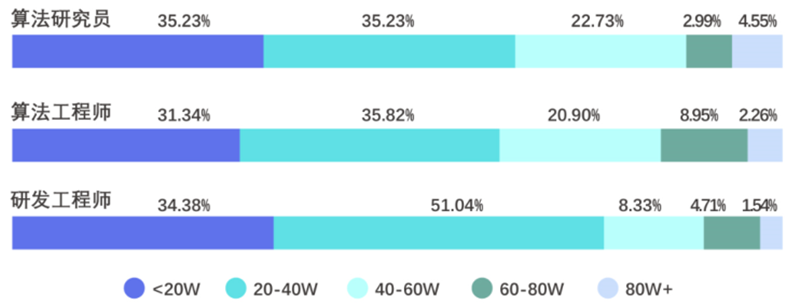

对计算机视觉相关人才 2020 年度的薪资情况进行统计,结果显示,计算机视觉算法研究员在2020 年度平均薪资(年薪)为 328,977 元,算法工程师为 348,507 元,研发工程师(指,计算机视觉领域企业/项目中,非算法类研发岗位,如系统架构师、软件工程师)为 294,271 元,AI 产品经理(指计算机视觉领域企业/项目中的产品经理)为 274,265 元;四类岗位的平均年薪差距在 7.5 万元以内。由此可见,在 2020 年疫情影响下,计算机视觉领域人才的薪资收入仍处于较高水平,且本领域各岗位的优秀人才均能获得丰厚的报酬。

在中高收入(年薪大于 40 万)人数占比方面,算法岗人数占比则远高于其他岗位:算法研究员中的中高收入人数占比为 29.54%,算法工程师岗位为 32.84%,研发工程师岗位为 14.58%,AI 产品经理岗位为 11.77%。

在高收入(年薪大于 80 万)人数占比方面,算法研究员岗位占比最高,为 4.55%,这由于该岗位进入门槛最高,不少企业或研究院要求候选人在计算机视觉领域顶级会议(CVPR、ICCV、ECCV 等)和期刊(IEEE-TPAMI、IJCV等)或机器学习领域的顶级会议(NIPS、ICML 等)上发表过论文。

▲2020 年中国计算机视觉人才主要岗位薪资情况

▲计算机视觉算法岗与研发岗薪资对比情况

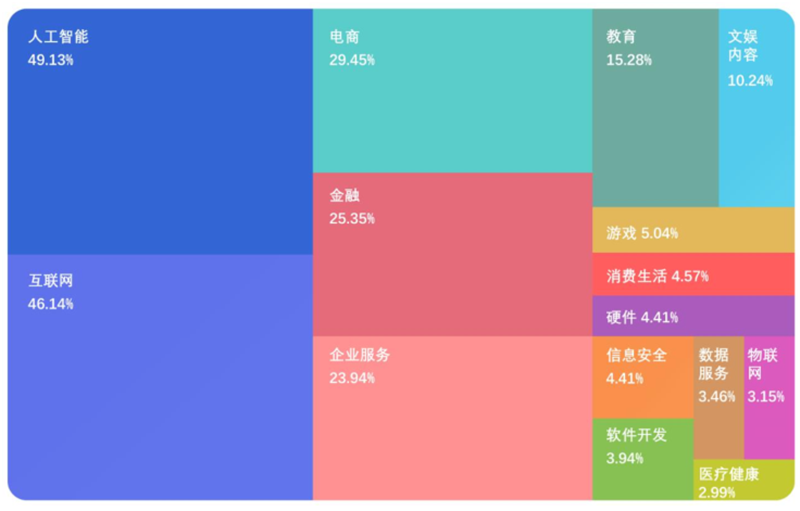

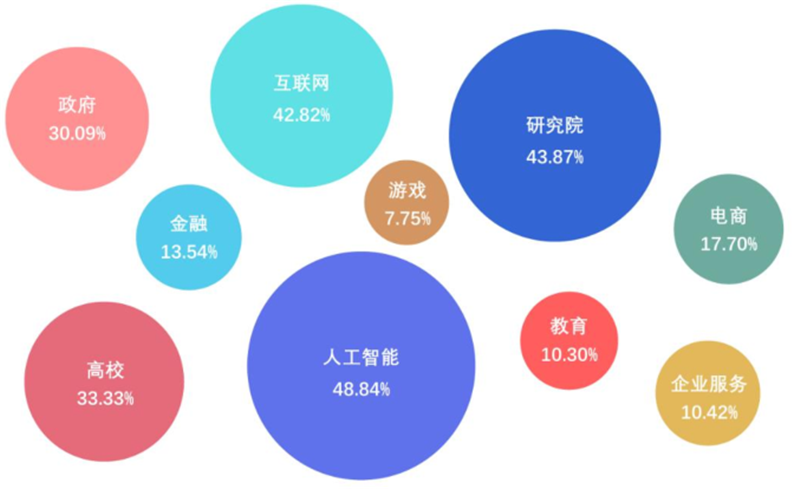

通过对计算机视觉在职人员所在企业涉及行业领域的调研统计发现,人工智能和互联网企业计算机视觉人才最多,同时,也有大量计算机视觉人才分布在电商、金融、企业服务、教育、文娱内容等领域,这主要由于计算机视觉技术在部分行业的发展中承担着越来越重要的角色。

如电商领域,商品以图搜图已经成为综合电商、垂直电商的标配;虚拟试妆功能则进一步丰富了美妆类产品线上营销的方式。在金融领域,部分机构在人工智能技术应用上选择“内外结合”的形式,即采购外部成熟算法模块或基础平台,交由内部算法工程团队或产品研发团队进行模型优化与二次开发,以提高对用户数据安全的保护及对业务场景的适用性。在教育行业,计算机视觉技术与自然语言处理、语音识别技术的深度结合,使得视频教学、智能阅卷等功能日趋完善,智能化水平成为教育类企业/机构的核心竞争力。

同时,在我国,计算机视觉技术的应用拥有庞大的市场空间与丰富的场景数据,因而当技术成熟度达到产业要求时,不少垂直行业,尤其是行业中的头部企业,选择了在组织内部搭建计算机视觉团队,打造行业专属的计算视视觉算法产品或相关功能。

▲中国计算机视觉人才行业分布情况

02.人才个人期望与规划

我国计算机视觉人才主要分布在一线与新一线经济发达城市,除了人工智能与互联网企业,也广泛分布在其他行业中,而且算法岗人才拥有较高的薪资水平。据极市平台计算机视觉开发者社区数据统计,从 2016 年到 2020 年,我国计算机视觉人才数量从不到 2 万人提升到了 20 万人,已成为人工智能领域中重要并且快速扩大的人才群体。

德勤的调研问卷结果统计,85.84%的计算机视觉人才填写了一线城市作为未来意向发展城市:北京(27.59%)、深圳(24.92%)、上海(22.78%)、广州(10.55%)。31.86%的人才填写了新一线城市:如杭州(7.15%)、南京(5.74%)、成都(3.74%)、武汉(2.47%),以及天津、郑州、合肥等。

11.42%的人才填写了二线城市,如厦门、太原、南昌等。由此可见,尽管一线城市就业面临落户、房价、竞争等多重压力,北京、上海、深圳对于计算机视觉人才的吸引力仍然巨大。

从中长期来看,融合应用型与创新引领型城市都将向综合枢纽型城市发展,我国一线与新一线城市将拥有更强的人才聚集能力。

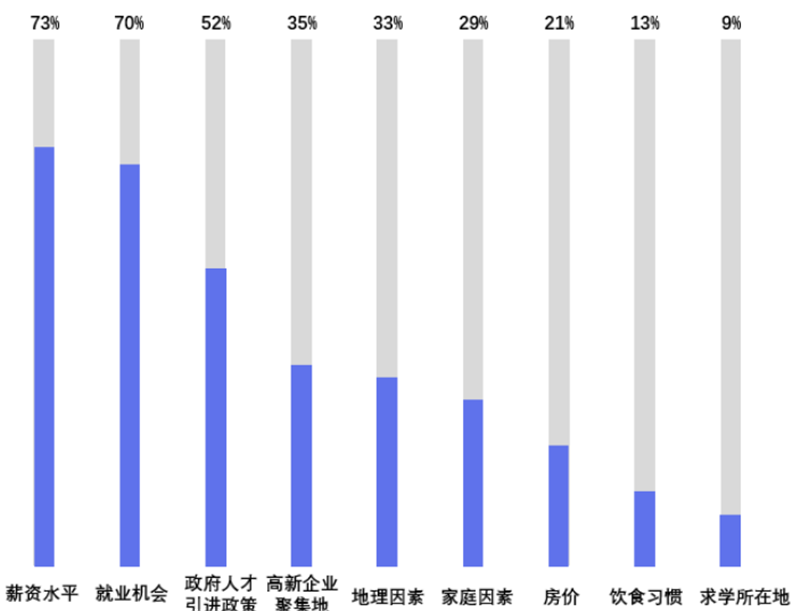

计算机视觉人才在选择未来意向发展城市时,最看重的是当地薪资水平(72.68%)、就业机会(69.94%)和人才引进政策(51.77%)。同时,当地高新企业聚集程度、地理因素、房价等也是人才选择城市时的重点考虑内容。

在深度访谈中,在职计算机视觉人才会优先考虑家庭因素或伴侣的未来发展城市意向;学生群体中,如果求学所在地是一线城市或离家较近的城市,则会优先考虑在求学所在地发展。

▲中国计算机视觉人才选择未来意向发展城市的考虑因素

本次调研中的学生群体 80%集中在 21-25 岁,人工智能企业(48.84%)、研究院(43.87%)、互联网企业(42.82%)是学生群体毕业后排行前三的意向工作单位,进入本领域核心企业或从事科研工作成为计算机视觉学生群体的主流就业方向。值得注意的是,有 1/3 的学生希望毕业后可以到高校任教,同时,有 30.09%的计算机视觉学生群体希望未来可以进入政府机构工作。

▲中国计算机视觉在校学生就业行业选择情况

计算机视觉学生群体的就业岗位选择集中在算法工程师、高校研究员、算法研究员和研发工程师等直接对口的岗位。同时,也有部分学生选择了 AI 产品经理和 AI 项目经理岗等需要技术理解能力但无需直接参与代码工程的岗位。

▲中国计算机视觉在校学生就业岗位选择情况

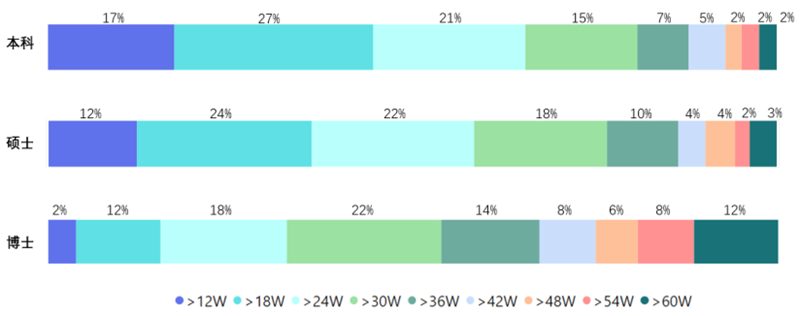

本次调研数据显示,学生群体毕业后就业期望年薪普遍不低于 18 万,不同学历之间有明显差异。本科学历,83%希望毕业后年薪不低于 18 万,56%期望不低于 24 万;硕士研究生学生群体中,88%希望不低于 18 万,64%希望不低于 24 万;博士研究生学生中,86%希望不低于 24 万,68%希望不低于 30 万,54%希望不低于 36 万,12%希望不低于 60 万。

▲中国计算机视觉在校学生毕业后薪资期望(年薪)

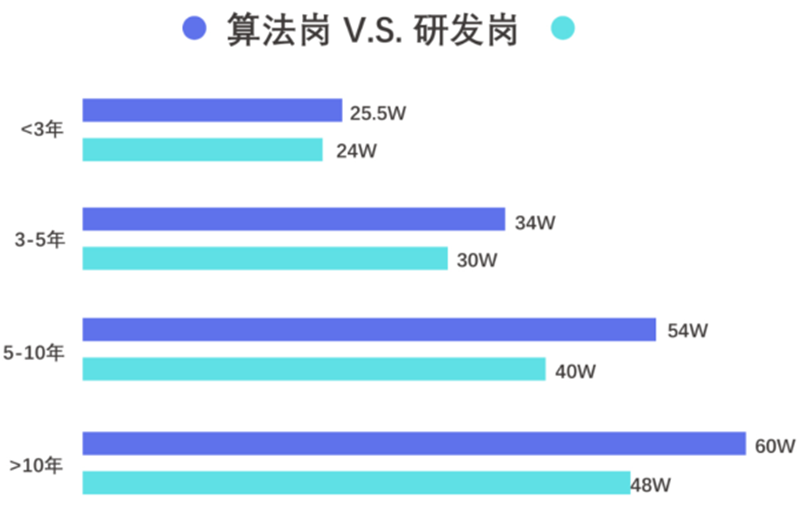

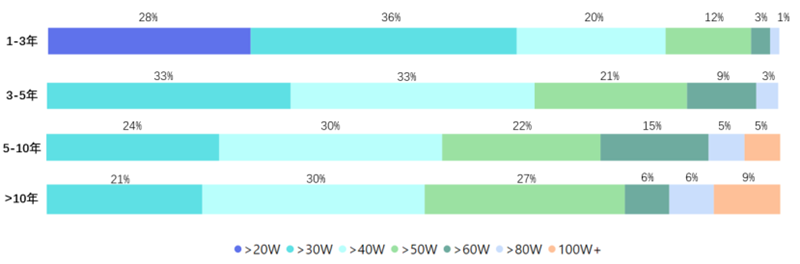

不同工作年限人员期望也有着显著差异,其中,3 年以上工作经验人员全部希望年薪不低于 30 万。对于 1-3 年工作经验的人员,72%希望不低于 30 万;对于3-5 年工作经验的人员,67%希望不低于 40 万;对于 5-10 年工作经验的人员,76%期望不低于 40 万;对于 10 年以上工作经验的人员,79%希望年薪不低于 40 万,49%希望年薪不低于 50 万。

▲中国计算机视觉在职人员薪资期望(年薪)

如果对比在职人员现阶段的研究领域,可以看到,即使在过往没有研究过相关课题,不少计算机视觉人才也表现出对未来研究 3D 技术、行人检测与重识别、图像生成(GAN)、动作识别的兴趣。

▲中国计算机视觉在职人员研究领域兴趣变化

面对高速迭代的计算机视觉技术,计算机视觉人才只有不断学习才能保持自身竞争力。92.3%的计算机视觉人才选择在业余时间提升技术水平,主要选择通过自学(53.57%)、线上技术论坛交流(48.16%)、付费课程(44.56%)、社群交流(43.82%)等形式。

▲中国计算机视觉人才业余时间技术提升途径

03.企业对计算机视觉人才的诉求

在过去的几年间,计算机视觉应用的开发与应用在各行业展开,不少企业通过应用相关技术获得了切实好处。德勤在《制胜人工智能时代》报告中,对九个国家中 2,737 名应用了人工智能的企业高管进行了调研,结果显示:53%的受访者过去一年在人工智能相关技术和人才方面的支出超过 2,000 万美元。

社会与产业对计算机视觉技术需求强烈、投入庞大,对本领域人才更是提出了全方位的要求。

工信部近日发布的《人工智能产业人才发展报告(2019-2020 年版)》指出,人工智能属于高度知识密集型产业,对人才的业务能力、工作经验、教育背景等方面都有着较高的要求。随着人工智能技术的不断更迭和应用落地的快速推进,仅具备单一能力的产业人才无法匹配企业的实际需求。

聚焦在计算机视觉领域,本次调研中,企业所涉及项目领域呈现出百花齐放的状态,这也正说明了计算机视觉技术是我国目前应用范围最广的人工智能技术之一。从应用场景上,计算机视觉需要与交通、安防、制造、医疗、零售、汽车、金融、传媒等领域的行业知识相结合;从技术领域上,计算机视觉需要与云计算、人机交互、智能硬件、机器人、自然语言处理、大数据、传感器等多种技术融合。

企业对计算机视觉人才提出的不仅仅是算法模型设计能力要求,如何深度理解具体业务场景、如何快速学习新技术并有机融合,这些都是考验计算机视觉人才的难题。也正因如此,尽管我国计算机视觉人才群体已经达到 20 万人,但真正能够满足产业社会要求、达到目标水平的人才仍然稀缺。

▲中国计算机视觉相关企业重点项目领域

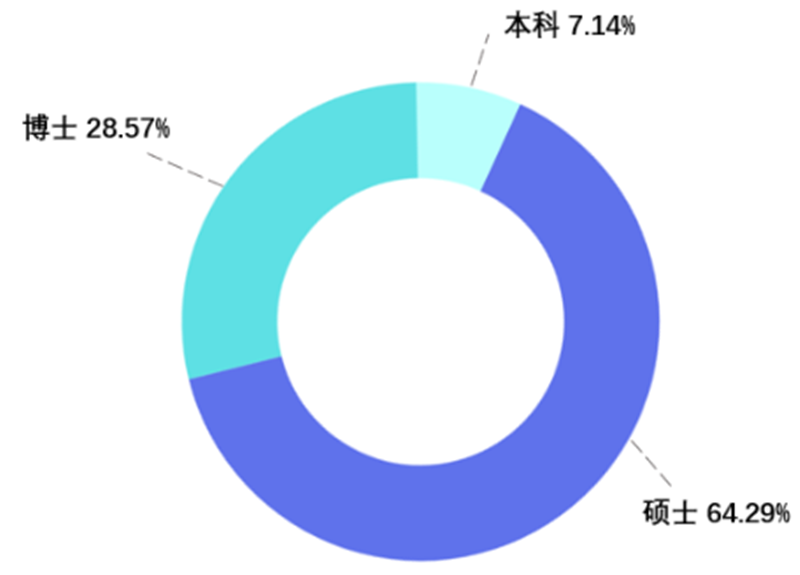

在德勤的调研中,64.29%的企业要求计算机视觉人才至少为硕士研究生学历,28.57%的企业准入门槛要求为博士研究生学历。当前,随着国内开设人工智能本科专业的院校增多,若能结合产业需求进行定向培养,或许未来企业对计算机视觉人才的学历要求会降低为本科。

▲企业对于计算机视觉人才的最低学历要求

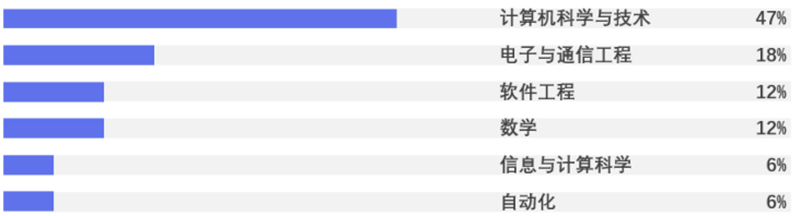

六成左右的企业对于计算机视觉人才的专业背景有具体要求,其中 47.06%的企业要求计算机视觉人才拥有计算机科学与技术专业背景。与此同时,电子与通信工程、软件工程、数学、信息计算科学和自动化也是企业用人部门偏好的专业背景。

▲企业对于计算机视觉人才的专业背景偏好

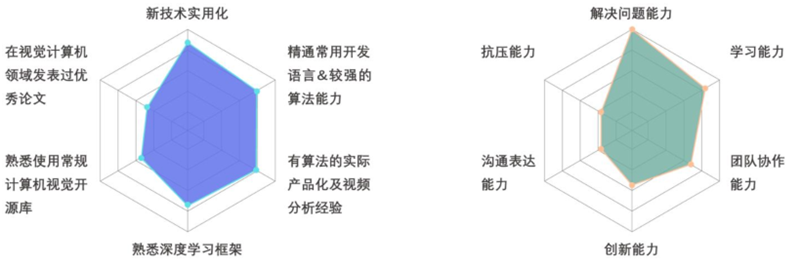

针对计算机视觉人才求职意向最大的算法工程师岗位,调研发现,企业对计算机视觉算法工程师新技术实用化、算法实现能力方面的硬性技能最为重视;同时,熟悉深度学习框架和熟悉使用常用视觉计算开源库也是企业要求算法工程师具备的基本技术要求。

调研结果中还发现,对于算法工程师岗位,有算法的实际产品化及视频分析经验的人才比发表过本领域优秀论文的人才更受企业欢迎,这主要由于算法工程师岗位是以技术应用落地为导向的岗位,在企业项目或产品任务中,其工程实践能力可能比理论研究能力更重要。

▲企业对于计算机视觉算法工程师软硬技能要求

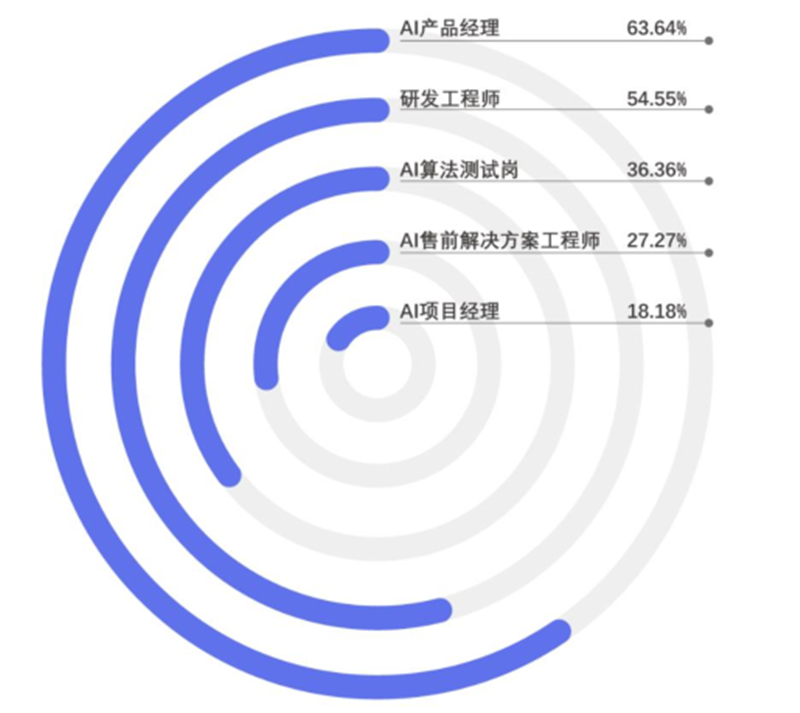

计算机视觉技术的落地应用需要与行业知识和多种技术相结合,在遇到具体场景时,单纯依靠算法工程师进行优化并不能解决所有问题,因此,培养全产业链相关岗位的人才也至关重要。调研中除算法岗外,有超六成的企业表现出了对于 AI 产品经理的强烈需求,这甚至高过企业对研发工程师的需求。

AI 产品经理对于企业来说,不仅需要具备产品经理的基础能力,如产品设计工具使用技能、产品规划/设计/推进的能力、用户需求分析能力等,还需要对计算机视觉技术有充足的知识储备,懂得技术的边界,知道如何通过产品设计使得计算机视觉算法可以发挥最大优势。

在许多的计算机视觉企业中,由于缺少具备上述综合能力的 AI 产品经理,计算机视觉算法工程师有时不得不承担产品经理的角色,导致相应的算法工作难以按照预期完成;这也不难解释为何企业对于 AI 产品经理需求如此强烈。除了行业应用型 AI 产品,人工智能开发框架、开发工具、开发平台类产品对 AI 产品经理有着更高的技术能力要求。

计算机视觉技术和人工智能相关产业的发展催生了大量专属于本领域的技术人才需求,如 AI 算法测试工程师、AI 售前解决方案工程师等。相较于传统 IT 企业的测试工程师,AI 算法测试工程师需要理解计算机视觉算法的识别逻辑和影响算法精度与性能的因素,搭建算法评价体系甚至配合研发工程师开发算法测试工具。这些本领域专属的技术人才也成为不少企业竞相抢夺的对象。

▲除算法工程师和算法研究岗外,企业对于计算机视觉其他岗位的需求情况

04.人才的培养与发展

面向未来,只有更好地了解了当前计算机视觉人才、技术与产业发展困境,才能提出更有价值的解决方案。本章将主要分析人才、企业、高校在计算机视觉领域的发展瓶颈,同时通过结合国内高校计算机视觉课程开设情况、校企合作情况、政府政策情况,力求为未来人才培养与发展提供一定参考。

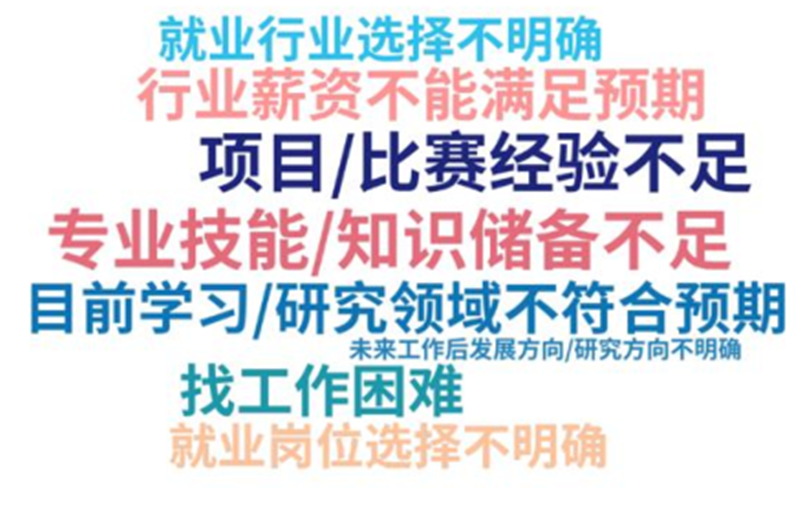

面对计算机视觉技术的快速更新迭代和企业对人才软硬技能的较高要求,计算机视觉学生群体普遍反馈自身面临专业技能/知识储备不足(60.42%)以及相关项目/比赛经验不足的问题(46.76%)。

有近 40%的学生群体认为自己当前学习/研究领域不符合预期,这可能由于当前计算机视觉领域、甚至人工智能专业并没有形成完善的人才培养方案,导致学生群体难以专业化、体系化进行学习与研究。另外,超过 30%的计算机视觉学生群体认为找工作困难较大,这是 2020 年各专业毕业生面临的普遍挑战,也与计算机视觉学生的个人综合能力与竞争力有关。

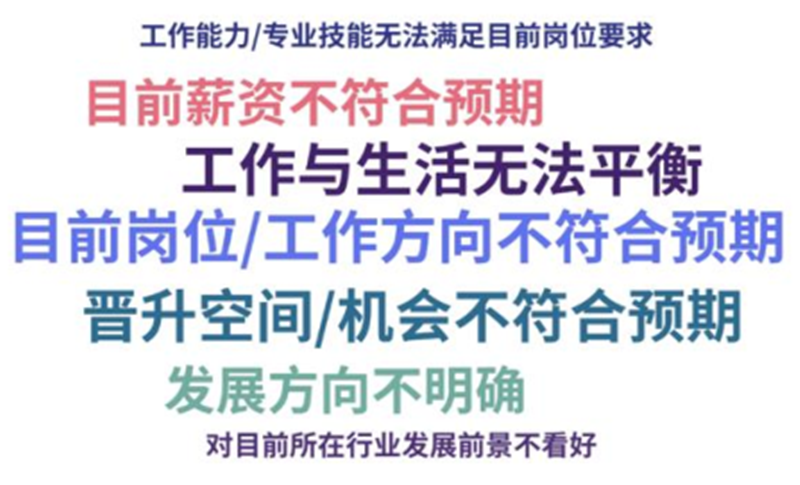

计算机视觉领域在职人员主要发展瓶颈在岗位本身,如:岗位和工作方向不符合预期(44.19%)、晋升空间/机会不符合预期(32.9%)、发展方向不明确(31.63%)等。这主要归因于计算机视觉技术产业化进程发展历程较短,社会尚未建立针对本领域人才职业技能的统一评价体系;在企业中,相比于研发工程师等岗位,计算机视觉算法人才的职级评定标准、晋升要求也相对模糊甚至是缺失的。

▲中国计算机视觉在校学生发展瓶颈

▲中国计算机视觉在职人员发展瓶颈

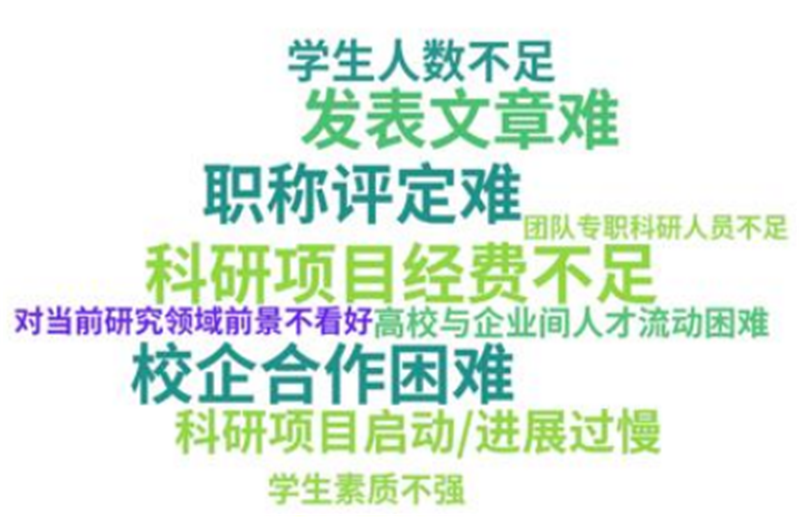

对于高校/研究院而言,当前制约工作发展的核心问题是科研经费不足(55.7%)以及校企合作困难(51.9%)。针对教研人员自身发展来讲,有超过 30%的教研人员认为目前的发展瓶颈在于职称评定困难和发表论文困难,这与本领域研究难度较高也存在一定关联。另外,科研项目启动/进展慢、学生人数不足、高校与企业间人才流动困难等问题也成为了教研人员研究和发展的限制因素,这需要高校、研究院、企业、甚至整个社会共同探讨解决。

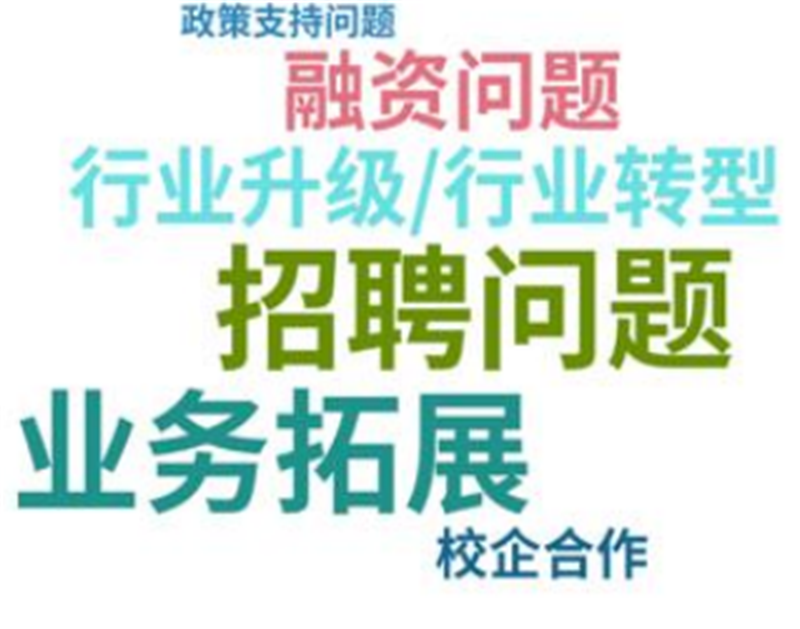

企业在计算机视觉领域发展的首要问题便是招聘问题。深度访谈中,绝大部分企业均表达了市场上缺乏符合要求的计算机视觉产业人才的情况,但不同类型企业的招聘问题略有差异:对于人工智能企业而言,虽然公司经营范围与计算机视觉领域人才研究领域对口程度最高,但由于企业知名度不如互联网巨头,加之部分创业型 AI 企业持续盈利模式不清晰,在人才争夺战中并不能吸引到足够优秀的计算机视觉人才;而对于想要进行产业升级的传统企业而言,即使拥有雄厚的资金实力和稳定的行业地位,但缺乏接触计算机视觉人才群体的有效渠道,同时部分传统企业尚未发展出符合计算机视觉人才期待的科技创新文化氛围。

针对这类情况,企业在提升公司业务、技术、品牌、文化的综合影响力之外,还应深入到计算机视觉人才群体中,通过拓宽招聘渠道来提高企业的曝光度。

除了主流的互联网招聘渠道,人工智能领域学术会议、学会联盟、技术社区、开发者论坛甚至垂直领域科技媒体都是挖掘计算机视觉人才的有效阵地。此外,有条件的企业还可以选择与国内外高校共建人工智能学院或研究院,通过校企合作的模式定向培养企业所需计算机视觉产业人才。

▲中国计算机视觉教研人员发展瓶颈

▲中国计算机视觉相关企业发展瓶颈

为了响应国务院《新一代人工智能发展规划》的号召,同时满足产业的人才诉求和人才自身的研究兴趣,国内高校积极开设了人工智能与计算机视觉相关课程。事实上,我国高等教育体系内,计算机视觉相关技术的教学已经历了数十年的发展。在 2018 年“人工智能”本科专业增设之前,教育部已经开设了多项与计算机视觉领域高度相关的专业,如机器人工程(2015 年开设)与智能科学与技术(2003 年成立)等。

本次调研中,有 57.69%的院校开设了计算机视觉相关课程,其中 51%为计算机视觉通识课程,且一般只开设了 1-2 门课程。在细分领域上,目标检测、图像分割、图像增强相关课程开设比例相对较高,但在目标跟踪、文本理解、抠图 Matting 等学生未来希望深造的领域,当前院校所开设的相关课程数量暂时无法匹配学生的学习需求。

然而,短期内在高校开设细分领域的课程仍有不小的挑战:一方面,计算机视觉细分领域广泛,学生兴趣较为分散,细分领域课程可能无法满足全部学生需要;另一方面,由于本领域技术迭代速度极快,且部分领域的学习需要多样化产业实际案例的支持,课程开设难度较大。

▲国内高校计算机视觉相关课程开设情况

教育部在《高等学校人工智能创新行动计划》中强调,要完善人工智能领域多主体协同育人机制,以多种形式培养多层次的人工智能领域人才。工信部《人工智能产业人才发展报告》中指出,国内诸多本科大学与专科院校已经开始筹划和建设人工智能学院和研究院,通过联合人工智能产业链各环节的领先企业,加强在人才培养、实训课程、项目共享、实践机会等方面的合作,着重培养具备人工智能实践经验的应用开发型人才。

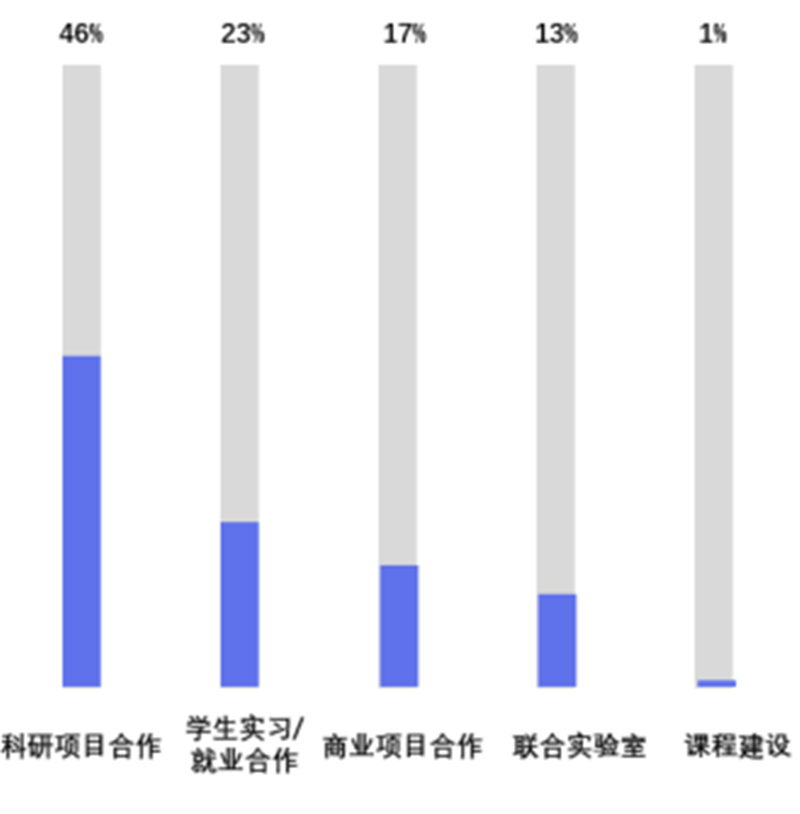

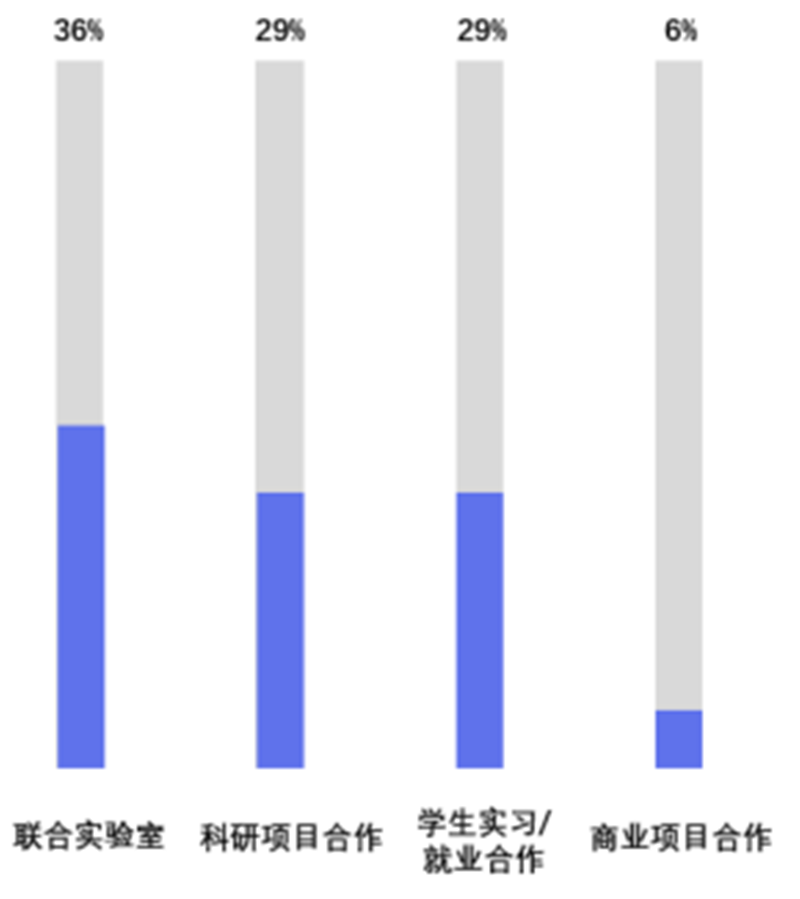

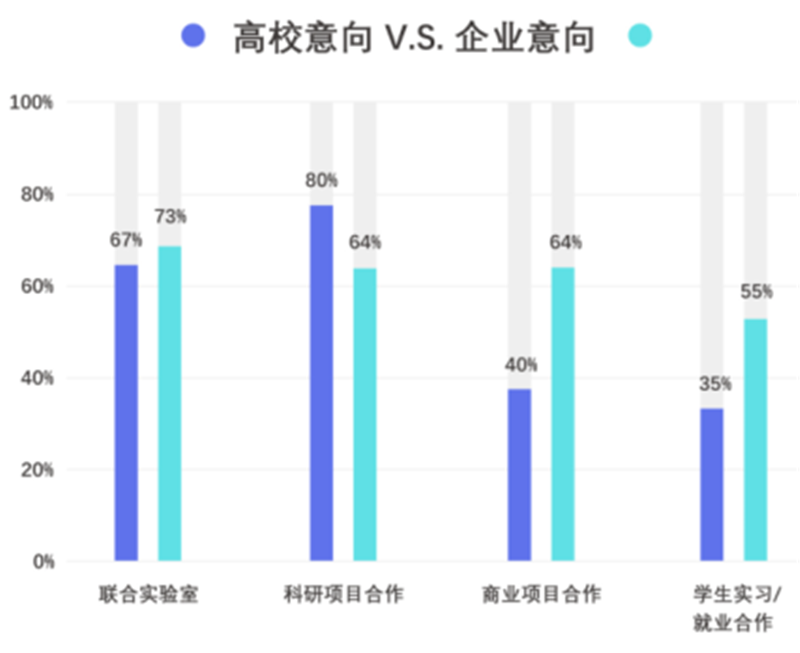

在计算机视觉领域,根据本次调研数据显示,75%以上的高校及 72%以上的企业有过校企合作经历,主要合作方向集中在科研项目合作、学习实习/就业合作和联合实验室方面,部分高校与企业有进行过商业项目方面的合作,而双方在课程建设方面合作最少。

从双方未来合作意向上看,高校和企业均计划加深科研项目合作,对于联合实验室建设也表现出了强烈的意愿,这有助于加快构建深度“产学研”一体化的进程,形成计算机视觉人才培养的新形式和新方法。

2019 年,教育部公布了两批产学合作协同育人项目,数百家企业参与,共支持项目 22,997 项,这极大地推动了产教融合的发展,也为高校和企业的项目合作提供了完善的模式参考。从人才的培养与发展来看,除了短期的项目合作,企业的产业需求与人才培养目标仍需更深度地融入高校的教学体系中,以及通过共创计算机视觉实训课程、共建人才实训基地、企业导师进校指导等更加丰富的形式展开教学合作。

▲本次调研高校侧的校企合作经验

▲本次调研企业侧的校企合作经验

▲高校与企业在计算机视觉领域未来合作意向

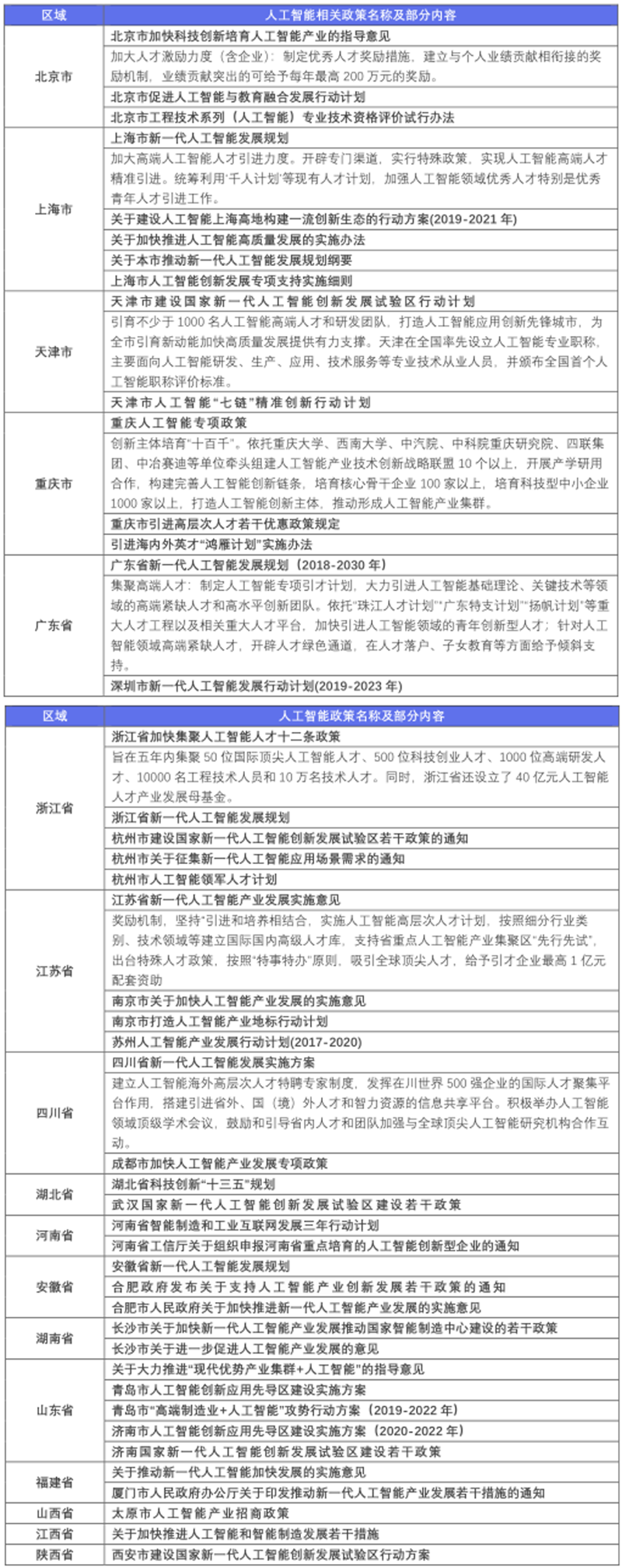

计算机视觉人才选择城市时的考虑因素可以看出,当地政府人才引进政策已成为计算机视觉人才在选择未来意向发展城市的重点衡量因素。同时近年来,面对计算机视觉行业的快速发展,国家和地方政府已经出台了众多扶持人工智能、计算机视觉产业人才和企业发展的相关政策,并将人工智能产业人才和企业的引进作为推动人工智能产业发展的重要战略部署。因此,本报告汇总了近年来国家和各地方政府层面的相关政策,见下图,供人才和企业参考。

▲政府对相关人才、企业扶持政策汇总

智东西认为,机器视觉是人工智能应用最广泛的技术方向,尤其是在中国。虽然机器视觉、人工智能这些概念已经火了有一阵子了,各高校也在加紧开设相关专业,但相关领域仍然面临着“人才荒”的问题。无论是人才、高校还是企业,都面临满足未来期望的发展瓶颈。学生未能学以致用,高校科研经费囊中羞,企业聘请高技术人才举步维艰。所以,未来高校和企业增强合作将是大势所趋,建立联合实验室,有助于发挥三方优势,实现各方目标,开拓共赢格局。

评论