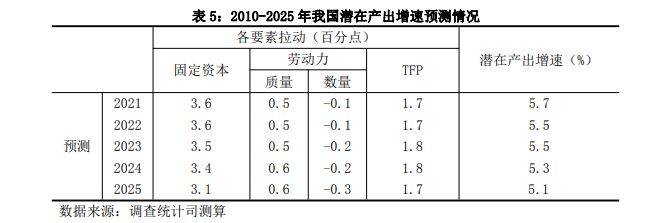

中国人民银行调查统计司课题组周四发表论文指出,“十四五”期间(2021-2025年),我国潜在产出增速(即潜在GDP增速)预计在5.1%-5.7%之间,总体继续保持中高速增长。

课题组认为,我国潜在产出自2010以后出现趋势性下降,进入了由高速增长向中速增长转变的经济新常态。经济增速下降的主要原因是潜在产出增长的周期性下降,而非短期趋势的影响,因此要保持货币政策合理适度支持。

“通过传统大规模的财政和货币刺激政策将实际GDP增速长期维持在潜在产出增速之上是无法实现的,不仅如此,还容易造成通货膨胀和宏观杠杆率的过快上升,进而增加经济系统性风险。”课题组指出。

近年来,随着我国经济逐渐从高速增长阶段转向中速高质量增长阶段,在新发展理念指引下不再单纯追求经济增长速度,我国的潜在产出和增长动力测算出现了较大争论。相对乐观的测算认为,2021年到2025年,我国潜在增长率为7.3%;而相对保守的测算认为,未来五年,我国潜在增长率在5%到 6%之间。

中国人民银行调查统计司课题组认为,“十四五”期间,我国全要素生产率预计保持在 1.7%左右,潜在产出增速将保持在5.1%-5.7%之间。

课题组表示,新冠疫情发生以来,我国央行加大货币政策对实体经济流动性支持,未来应继续优化完善“(健全货币政策和宏观审慎政策)双支柱”调控框架,确保货币政策对实体经济支持力度和潜在产出增速大体匹配。

其次,要加强宏观政策的跨周期调控来推动供给侧结构性改革,进而促进国民经济在新发展格局下高质量发展,引导全要素生产率在相对高水平路径上增长。

此外,课题组建议,加强结构性货币政策对人力资本质量和高全要素生产率行业的支持,巩固好全要素生产率增长的微观基石。

评论