记者 |

编辑 | 黄月

《糜骨之壤》是诺贝尔奖得主奥尔加·托卡尔丘克最新被译为中文的长篇小说,在这部小说中,一个精通占星术、喜爱威廉·布莱克诗歌、热衷保护动物的老妇人,幽居在波兰边境被大雪覆盖的山林里,将这个村庄想象为宇宙的中心和秩序的象征。

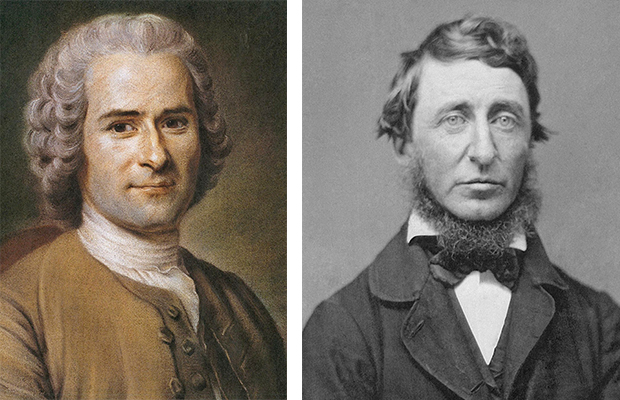

评论者经常用“泛神论”或者“万物有灵”评价托卡尔丘克的写作,但我们仔细阅读就会发现,所谓“神”“灵”并非一种混乱的、原始的、未经文明理性化的存在,而是以现代社会为背景的、可以揭示生活内面的智慧。从托卡尔丘克的星空和自然,我们也可以想到远离人群孤独漫步的卢梭,以及赞美荒野反对驯服的梭罗。

星空的真相

如同托卡尔丘克此前的《太古和其他的时间》一样,《糜骨之壤》的故事也不是以人类为主角和中心的,老妇人热爱村庄里的动物,称她养的狗为“小姑娘”,狐狸是“领事”,愿意为了它们而行动。但是老妇人并没有过上真正的离群索居的生活,村庄里有外来的人进出,她也会收看电视关注外界生活——与其说她的世界是古怪的、与外界格格不入的,不如说她看见、理解外界的方式是不同的。她在村庄里度日,感受到的是一种整体的真相,她的厨房的内部就是世界的中心,村庄的黑白景致则呈现出了世界的本质,“当透过窗子看向外面时,玻璃只反射出厨房的内部——这小而混乱的宇宙中心。”

“我看着普瓦斯科维什的黑白景色,终于明白,悲伤是定义世界的重要词语,它是一切的基础,是第五元素,是精髓。……我们的七座小房子散落在这里,与溪流、小桥一样,就像是大自然的一部分。这里的一切似乎都经过精心的设计,可能就是那双练习素描的手。”

老妇人也从自己的身体出发,寻求情绪起伏、身体感受与自然气象之间的关系。她喜欢看气压图,认为其中的变化能够解释她突然某天感到的悲伤或者膝盖疼痛,不止如此,地球上的微小细节都与天空中的星辰有关。她坚信秩序一定存在,秩序由恒星和行星建立,天空就是人间生活的模板,“午后的雷雨、邮递员塞进门缝的信、浴室里坏掉的灯泡,没有什么能逃避这个秩序。”通过洞悉世间事物与神秘秩序之间的联系,人们就能够接近真相——真相便是,这世界是一个巨大的网,没有任何事物是孤零零的存在。

[波兰]奥尔加·托卡尔丘克 著 何娟 孙伟峰 译

浙江文艺出版社 2021年

小说将宇宙星辰的秩序体现为占星学,老妇人喜欢研究占星学,以占星学分析时代、事件和所见到的人。对于这些分析,读者可以进行文学的理解,比如她形容土星人脑门宽大、眉毛浓密,疑似纵欲过度;木星人仪表堂堂,自信而富有魅力,适合做领导。然而占星在小说里不仅有着文学上的象征作用,而是变成了比现实还要坚实的事实——土星、天王星和海王的位置决定着时代的风气,太阳和冥王星的相位可以决定电视台播放某部奇怪的却探究死亡、意志的电影(冥王星象征着死亡、意志和深刻),而一个人沉默寡言是因为他的水星处于沉默的星座之上(水星代表表达和思维方式)。一个人的星盘是一个人的预言也是编号,她说,一方面,星盘是天空印在个人生命上的印记,就像信封带有邮戳一样;另一方面,这种印记又像是某种形式上的太空监禁,就像罪犯在监狱中的纹身编号,意味着个人无法成为别人,有着无法逃避的命运。这与人们相信的个人具有改造自身的能力、可以成为任何想成为的人的想法是完全相悖的。

小说中的星盘或占星不止是混沌的诗意的象征,更是一种明确的信念与思维方式,它相信世界的秩序和整体的联系,相信一件微小的物件可以直通最广袤的宇宙,相信老妇人的白发里的细胞有着宇宙起源的记忆,个人并没有对世界为所欲为的权威和能力,正是这样的思维方式,而并非统计的、科学的方法(老妇人在小说中说并不喜欢以统计学来论证占星的准确)才能接近那个被“改造”和“进步”遮蔽的世界。

平庸的心灵与“睾丸自闭症”

对老妇人来说,这种“进步”是建立在对动物的残忍和杀戮之上的,她愤怒地向警察控诉, 但没有人听进去她的话,甚至连神父都为杀戮正名,因为狩猎动物可以改善当地的经费状况。这激起了老妇人的愤怒。关于真相的智慧很难渗透进“平庸的心灵”,这是小说反复书写的重点。老妇人的言行之所以看起来顽固又古怪,只是因为她持续地进行着与“平庸心灵”的抗争。世间的那些权威,警察局长、企业家和神父尤其让她生气。托卡尔丘克写道,“平庸的心灵”隔绝了真相,成为了人们内心中的监狱,讽刺的是,正因为这样的心灵能够过滤痛苦的信息,所以支持着人们继续生存下去。

“我有时感觉我们活在墓地里,一个埋葬了许多人的巨大、冷清的墓地。灰色雾霭笼罩着冰凉、悲戚的黎明。我看着这个世界,监狱不在外面,而是在我们每个人的心里。要是没了它,有可能我们根本不知道应该如何活下去。”

“心理是我们的防御系统——确保我们永远不会理解周遭发生的事。它的主要人物是过滤信息,虽然我们的大脑拥有巨大的潜能,却还是无法承载这些知识。因为世界上的每个微小粒子都是由痛苦构成的。”

除了“平庸的心灵”,托卡尔丘克还创造出了另一个词汇“睾丸自闭症”,用来形容沉迷于世间秩序的症状。她写道,有些男人随着年纪增长,不再能够阅读小说,只能阅读二战和名人传记,尤其对政治家和恶棍的故事感兴趣,对工具和器械更加着迷。向往确凿的现实,热衷区分有用与没用,杜绝诗意与想象,无法感受现实秩序之外可能存在的世界,这正是“平庸的心灵”与“睾丸自闭症”的特征,在对待自然世界方面,这些态度更加明确。对于狩猎者和索求者,老妇人也反问道,“难道飞廉就没有活着的权利?……还有黄蜂、雄蜂、野草和玫瑰,它们都没有权利活着吗?谁有这样的智慧去评判孰优孰劣?”

[法]卢梭 著 陈阳 译

果麦文化/江西人民出版社 2016年

人们对于自然的“知识”没有让他们更接近自然,然而让他们更平庸自闭。这令人想起法国哲学家卢梭在《一个孤独漫步者的遐想》中所批评的对象,在自然界徜徉时,卢梭享受到无尽的乐趣,探索自然、观察植物让他忘记他人的伤害,获得自由和安宁,同时也意识到人们对植物日益增进的知识令人生厌,这些知识将种植物当做炮制药物的原料,混入了利益或虚荣的动机,成为了人们博取功名或者成名成家的途径。卢梭写道,如果都由这些知识驱动的人们研究森林,森林也会被扬名立万的冲动所占领,成为人世争夺的另一个舞台,关于自然的甜蜜魅力也将消失得无影无踪。

僵化的人类

卢梭对文明社会有着著名的批判——他认为文明社会中的烦恼、责任和义务,让人们不胜烦恼,人类的互相依赖构成了人类的堕落,这一点也构成了他感受自然的基础,在自然环境中,他感到解脱和自由,“只要我不去想人类,人类也不会想到我。……仿佛抵达了一处人类仇恨无法尾随而至的避难所。 ”《糜骨之壤》里的人际关系也是紧张的,老妇人就是紧张人际关系的核心(和朋友一起翻译布莱克的诗歌,是她显得最柔软的时刻),她与人吵架、向人控诉、陷入愤怒,当然别人也对她有同样的反馈,警察对她的话感到不耐烦,偶然来到的邮递员透露出嘲弄,在教导孩子时她发现,就连孩子都无法避免逐渐变得可憎僵硬。

人们究竟是怎么变成这个样子的呢?托卡尔丘克写道,邮递员之所以显得冷酷,是因为他的内心已经被胆汁淹没,艰难的生活让他变成了这样的坏人。孩子们最初总是柔软轻盈的,而越长大就越屈服于理智的力量,逐渐失去自己的个性,变得如此类似,喜爱竞争,彼此追逐,变成了警察局长、企业家和神父那样的人。老妇人甚至幻想,在其他的国度里,人们的面貌不会那么相似,生命力量也更加自然。

孩子变得僵硬,邮递员的心灵浸满苦汁,这是人们变得屈服与驯服的过程,也与梭罗对知识的讨论相通。梭罗在《漫步》中写道,人们习惯追求一种可能会遵循的法则,在他看来,这其中存在着奴性的心理;人们应当更加自由的生活,而不仅仅是寻找通用的知识和法则。因为有的知识不仅丑陋,而且捆绑了人们的想象,“我们吹嘘的大部分所谓的知识,只不过是一种我们了解某些东西的妄想,难道不正是这种妄想使我们忘记了实际的无知吗?”与这样的知识相比,无知有时不仅是有益的,还是美好的。

荒野是驯服的对面,梭罗说,最富生机的往往是最狂野的。如果让他在精巧的人类设计的花园和沼泽附近选择,他会毫无犹豫地选择后者。外面越荒凉,他的情绪就越高昂;无所事事时,他去寻找最幽暗、最茂盛、无止境的森林以及人们眼中的凄凉沼泽,“拯救一个城市,不仅要靠生活在这座城市里的正义的居民,还要靠围绕着它的树林和沼泽。”梭罗说,真正的文明并不是让野性的老虎变得驯服,也不是要让温顺的绵羊变得凶残;将动物的皮革鞣制后拿来做鞋,并不是最佳的使用方式。在这一点上,梭罗的主张与托卡尔丘克的小说可谓非常相似了。

评论