一、人口总量高于预期,但2020年出生率大幅下滑

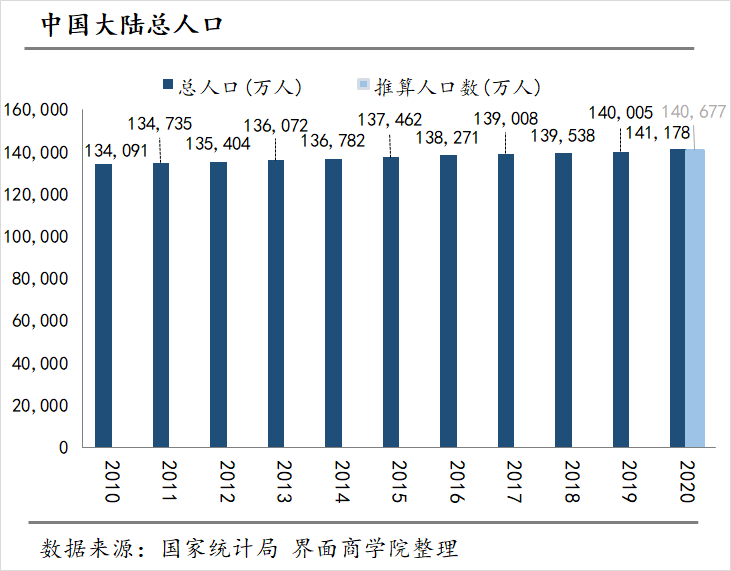

根据国家统计局公布的数据,2010年至2019年,我国人口从134091万人增加至140005万人,年复合增长率为0.48%。假设2020年维持0.48%的复合增长率,年末人口数将为140677万人。

而第七次全国人口普查显示,2020年11月1日零时,我国大陆31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口共141178万人。这意味着,在距离2020年末还有两个月时的人口数据已经高于之前估算的全年数据。而且,根据两次人口普查数据计算的2010-2020年间年复合增长率为0.53%,也高于根据抽样调查估算的0.48%,这说明我国人口增长形势略好于预期。

当然,这并不意味着2020年中国人口显著上升,这从出生人口数据上可见一斑。据国家统计局局长宁吉喆介绍,初步汇总结果显示,2020年我国出生人口为1200万人。以11月1日零时的总人口计算,出生率也仅为0.85%,如果以全年人口计算,出生率还将进一步降低,这一出生率水平比2019年抽样调查显示的1.05%至少低0.2个百分点,过去十年抽样调查显示的出生率各年都在1%以上,平均值为1.19%。而且,由于瞒报漏报,抽样调查的出生率可能还存在一定程度低估,比如,据宁吉喆还透露2016年中国出生人口超过1800万,但根据抽样调查结果,当年出生人口为1786万。

因此,尽管过去十年间中国人口总量可能存在一定程度低估,但受新冠疫情影响,2020年出生率出现了大幅下滑,以0.7%的死亡率推算,人口自然增长率或不到0.15%。

二、人户分离和流动人口规模被严重低估

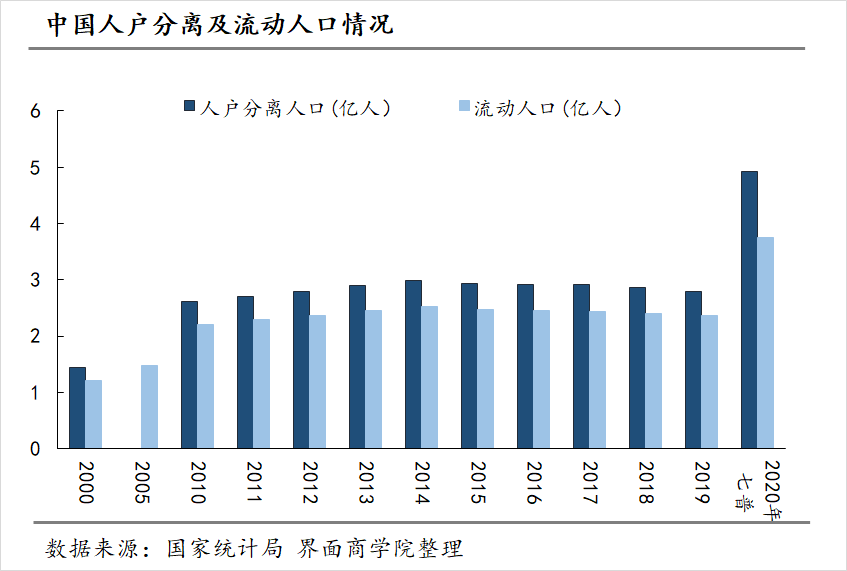

第七次人口普查结果中与此前认知差异最大的是人户分离数据。

七普显示,全国人户分离人口为4.93亿人,其中,市辖区内人户分离人口为1.17亿人,流动人口为3.76亿人。流动人口中,跨省流动人口为1.25亿人,省内流动人口为2.51亿人。与2010年第六次全国人口普查相比,人户分离人口增加2.31亿人,增长88.52%;市辖区内人户分离人口增加7698.6万人,增长192.66%;流动人口增加1.54亿人,增长69.73%。

而抽样调查显示,此前10年,我国人户分离人口位于2.61-2.98亿人区间、流动人口位于2.21-2.53亿人区间。而且,这两项指标在2014年达到峰值后进入下降通道,到2019年已经分别降至2.80亿人、2.36亿人。

与七普相比,抽样调查显然严重低估了我国人户分离的程度以及流动人口的规模。2010年六普之前,只在2000、2005年统计了人户分离人口,因为间隔时间较长,并且人口流动正处于快速上升阶段,所以低估问题并不明显。

此次人户分离与流动人口数据,可能推动户籍制度改革、公共服务及财政转移支付在区域间的调整。

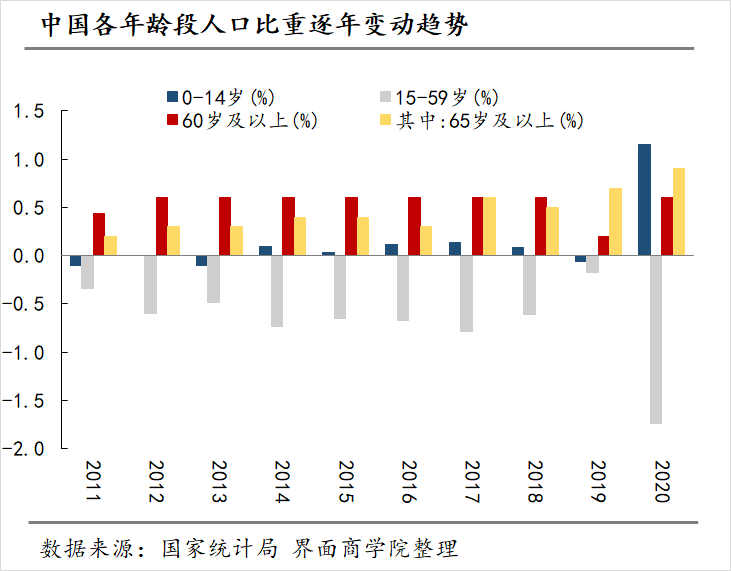

三、少儿比例超预期回升,老龄化比预期更严重

与六普相比,七普在人口结构方面也有了显著变化:2020年,0-14岁人口为25338万人,占17.95%,比2010年上升1.35个百分点;15-59岁人口为89438万人,占63.35%,比2010年下降了6.79个百分点;60岁及以上人口为26402万人,占18.70%(其中,65岁以上人口为19064万人,占13.50%),比2010年上升了5.44个百分点。

而此前的抽样调查结果很可能“扭曲”了人口结构的变化程度。通过计算各年龄段人口在总人口中的比重相对于上年的变化,可以发现,各抽样年度变化幅度较小,而七普相对2019年则出现较大变化。

可以看出,与2019年抽样调查数据相比,以劳动年龄人口为主的15-59岁人口比重下降幅度高于此前抽样调查显示的结果;65岁及以上人口比重的上升幅度也高于此前认知。

不过,从第七次人口普查发布会上传递的信号来看,老龄化作为今后一段时期我国的基本国情,决策层对此仍保持一定的乐观态度。国家统计局局长宁吉喆在发布会上表示,“我们要辩证看待人口变化对经济社会的影响”、“人口与资源环境仍将处于紧平衡状态”、“超大规模国内市场优势将长期存在”、“人才红利新的优势将逐步显现”等等。

此外,在老龄人口比重上升的同时,少儿人口比重也超预期上升。0-14岁人口占比不仅较2010年上升、也较2019年抽样调查数据显著上升,有关生育政策的调整力度可能会小于预期。

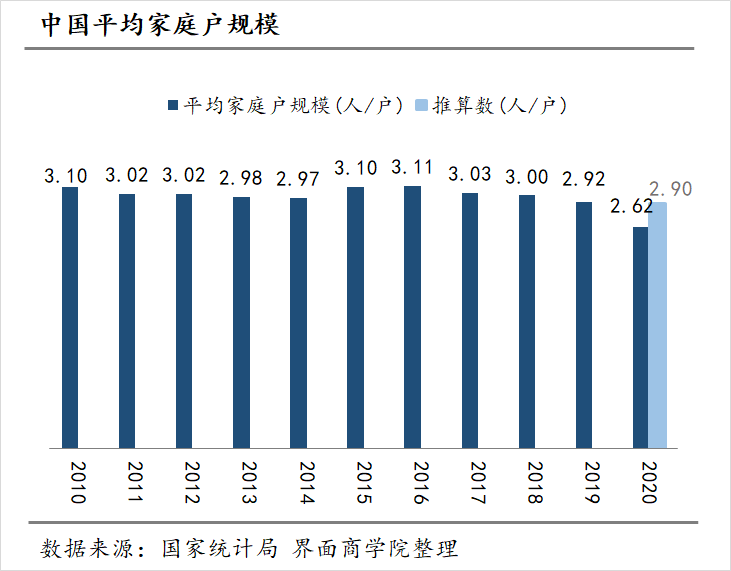

四、家庭规模缩小程度超出预期

根据国家统计局此前公布的数据,2010年至2019年,我国平均每户家庭人口从3.10人下降至2.92人,年均复合增长率为-0.66%。照此推算,2020年,我国平均每户家庭人口为2.90人。而七普结果显示,2020年,这一数据仅为2.62人。

家庭规模的缩小与人户分离和流动人口的大幅增加互为映射。一方面,家庭户数的增加和家庭规模的缩小会进一步增加住房需求,可能会在一定程度上抵消人口增速放缓甚至负增长对住房需求的影响。另一方面,一人户和二人户的增多也将挑战传统的家庭关系和抚养关系,需要留意其背后的经济和社会影响。

五、6省人口减少,部分地区人口此前或被高估

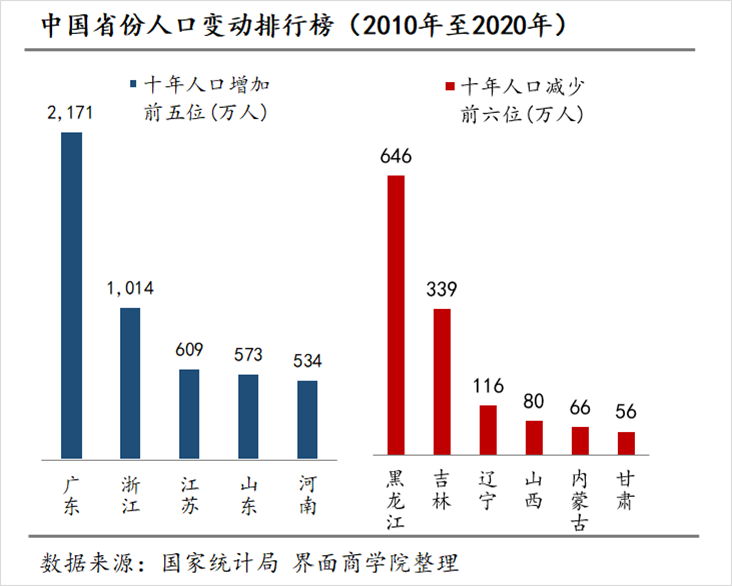

从各地区的人口变化情况来看,与第六次全国人口普查相比,31个省(自治区、直辖市)中,有25个省份人口增加,其中广东排在第一位。6个省份人口减少,均为北方省份,分别为黑龙江、吉林、辽宁、山西、内蒙古和甘肃。

不难发现,人口的增减与地区经济情况联系密切,“人往高处走”的说法在这里被很好地反映出来。如果剔除2020年这个特殊年份,梳理人口收缩省份2011-2019年的GDP增速变化可以发现,吉林省GDP增速下滑幅度高达10.7个百分点,内蒙古为9.1个百分点,黑龙江、辽宁和山西分别为8个、6.6个和6.8个百分点。相比之下,全国层面则仅下滑3.5个百分点 。

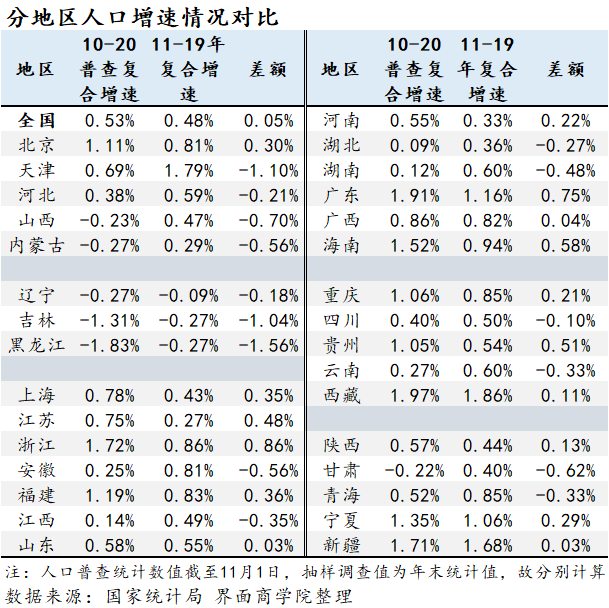

此外,从下图可以看出,各地区人口普查与抽样调查的复合增速存在一定差异。

这一方面是由于统计区间有所差异,疫情影响下2020年人口增长较慢,导致2010年至2020年间实际增速应略低于2011年至2019年增速;另一方面便是调查抽样误差的影响。总体来说,如果增速差额为正且越大,则该地区抽样调查的数值或许越不准确;如果增速差额为负且显著,则同样说明该地区同样存在明显的调查抽样误差。

可以看出,吉林、天津、黑龙江三省增速差额均低于-1%,说明这几个地区在抽样调查中或许高估了人口增长情况。而浙江、广东、海南、贵州四省增速差额均高于0.5%,说明这几个地区或许低估了人口增长情况。可以发现的规律是,人口增速较快的省市各年度抽样调查时容易低估人口增速,反之人口增速放缓的省市各年度抽样调查时容易高估人口增速。

六、常住人口城镇化率比预期的更高

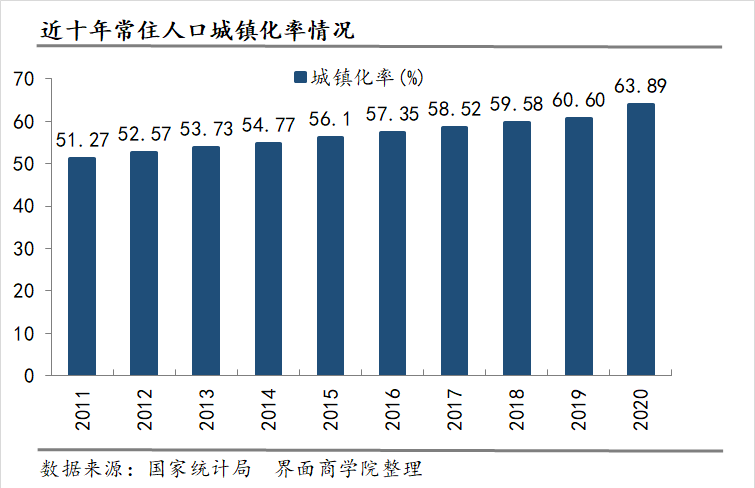

第七次人口普查数据显示,居住在城镇的人口为90199万人,占总人口比重的63.89%,这一数字超过第六次人口普查数据14.21个百分点。

而抽样调查显示,2011年-2019年中国每年的城镇化率增幅在1.04-2.02个百分点之间,2019年为60.60%,不过即使是以2.02个百分点的增速推演,仍低于人口普查数据显示的城镇化率。这意味着之前的城镇化率存在被低估的可能。

这也意味着,基于常住人口的城镇化率与基于户籍人口的城镇化率之间的差距,比此前预期的更大。未来,推动农业转移人口进城落户的政策力度,需要进一步加强。

此外,更高的城镇化率也表明我们距离城镇化率的峰值更近了一步,这意味着未来由城镇化带来的发展空间可能没有此前预期的那么大。基于被低估的城镇化率作出的中长期经济增长预测、房地产行业发展趋势预测以及相应的政策方案,都将面临调整。

评论