王祖烧坊是贵州王祖烧坊品牌管理有限公司旗下的白酒品牌,自茅台镇王氏酱酒世家十四代传承而来。得天独厚、与生俱来的天时地利,三百余年专注酱酒的工匠精神,继承明末清初茅台地域大曲回沙酱香技法,发扬传统工艺,一坛茅台镇土著酱酒正在从大西南的崇山峻岭中缓缓走出,让全国、全世界人民共同品味酱酒文化的神奇魅力。

历史背景:茅台因盐而起,因河而兴,因酒传世

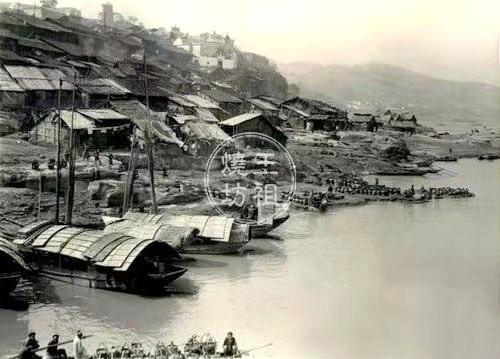

贵州自古不产盐,绝大部分食盐自四川自流井(今自贡)运入。川盐入黔的贸易,让地处运输线上渡口位置的茅台声名鹊起。自贡有近两千年的产盐历史, 清乾隆年间发展成为四川的盐都,每年有超过二十万人在这里从事与盐业生产相关的工作,仅仅是盐场上用作动力的牛就有近3万头,如此大的产量供应省内外市场,逐渐形成了以自贡为中心的盐运古道,同南方丝绸之路、茶马古道,共同组成我国大西南重要的贸易通道。

据《四川官运盐案类编》载:“就黔岸而论,川盐行黔由永宁县前进者为永岸,由合江县前进者为仁岸,由涪(fú)州前进者为涪岸,由綦(qí )江县前进者为綦岸。行商各十余家,悉是陕西大买资本甚巨”,自贡井盐销黔通道通过此四大口岸,采取“官督商办”的形式运销贵州各地,为了限制岸与岸之间侵销,官运局规定把盐熬成四个色,以表示区别,仁岸为草白盐。其中,仁岸在1745年(清乾隆十年)设立,当时清政府为了满足制币之需,急于将云南的铜、贵州的铅等物资运出,同时将川盐运到贵州,贵州总督张广泗疏浚赤水河航道,在茅台设“仁岸”的起岸点。仁岸盐运路线是由自贡出发,经泸州至仁岸起点合江,溯流而上,借赤水,过兴隆滩,到达仁怀茅台起岸,再循陆路经鸭溪、金沙至贵阳,再向贵州中南部运输。公元1877年 (清光绪三年),四川总督丁宝桢奏请光绪皇帝批准,再次疏通赤水河道,1880年完工,改善了赤水河的交通运输,增加了货运量。

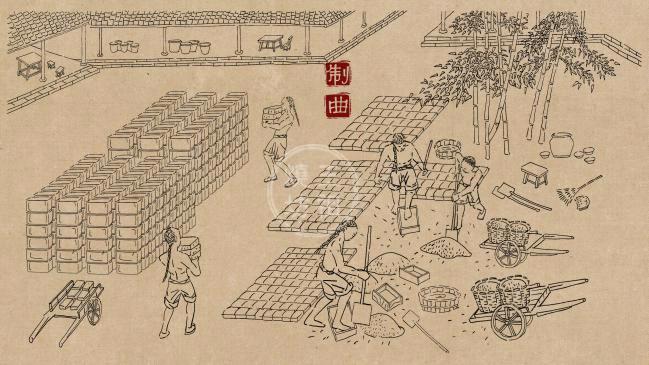

从茅台被辟为“仁岸”起岸点开始,由于水陆畅通,八方商贾云集,运盐马帮和舟楫络绎不绝,其中以秦商、晋商最为活跃,“三秦客友,运榷滇黔,连樯万艘,出没于穷桑之间”, “蜀盐走贵州,秦商聚茅台”,茅台渡口一时车水马龙,商贾云集,是黔北物资的主要集散地,逐步繁荣了茅台的经济,使茅台人口急剧增加,也促进了茅台地区酿酒业的发展。仁怀的酿酒业达到村村有作坊的盛况,茅台地域独步天下的回沙酱香型白酒已臻成型。

清光绪年间,入黔川盐由赤水河溯流而上,每年由赤水河运茅台的盐大约650多万公斤。川盐趸给贵州商人后,由陆路转运到贵州各川地去销售,而作为免于空载顺流而下的回头货物,“茅台酱酒”无心插柳柳成荫,成了这条贸易通道流通的主要商品。 到嘉庆、道光年间,茅台镇上专门酿制回沙酱香的烧房已有20余家,“家唯储酒卖,船只载盐多”成为那一时代茅台繁荣气象的历史写照。据《贵州通志》记载“仁怀的集贸以酒为大宗”,至清道光年间就达到了年产400吨的规模,创下中国酿酒史上空前的生产规模。茅台酒业逐渐名声大振,声望渐渐胜过了盐业。

1915年在美国旧金山举办的巴拿马国际博览会上,“贵州公署酒”获得戊等银牌奖章(Silver Medal),由于提供样酒的成义酒房和荣和酒房地处茅台,从此茅台以盛产优质白酒闻名天下。

1935年红军四渡赤水,摆脱数十倍敌军的围堵,成功实现军事战略转移,其中三渡赤水发生在茅台,茅台镇酱酒作为“祝捷酒”见证了红军的胜利,从此中华民族踏上复兴之路,这给茅台镇酱酒又增添了传奇色彩。

品牌诞生:王祖开坛十里香,天和美酒得发扬

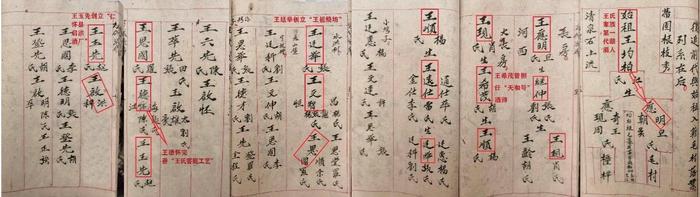

茅台镇“王氏酿酒”鼻祖王均柏(1625年—1713年),于明末清初公元1644年(崇祯十七年)因张献忠叛乱从四川永川县迁入茅台镇,居住于赤水河畔王家老宅(现茅台酒厂老厂旁),距今已有370多年。王均柏始创王氏酿酒技艺,在茅台中心置办当时最大的八间旺铺,奠定茅台镇“王氏酿酒”基业,酿酒技艺秘传于王氏后人,传承至今已是十四代。

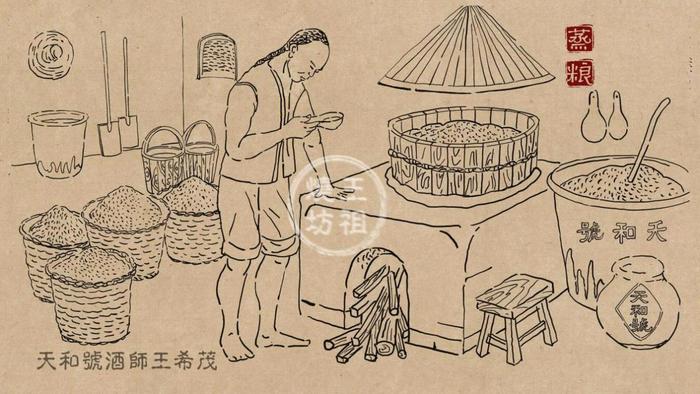

茅台因口岸设置人口剧增,成为黔北四大集镇之一,盐运让地处川黔要道的茅台显现“蜀盐走贵州,秦商聚茅台”的繁华。此时的茅台始盛于世,以盐业闻名的 “天和号”应运而生,东家王振发忠厚济施、待人平和、精进不懈,逐渐成为当地巨富,为接待商户和宴请亲朋好友,在茅台黑箐子靠赤水河处修建酒房,由茅台王均柏第四代传人王希茂(1785-1853年) 担任“天和号”酒师,所酿之酒醇厚馨香、清冽甘美,南北客人赞不绝口。

清“西南巨儒”郑珍在《茅台村》“酒冠黔人国,盐登赤虺(hui)河”的诗句中,把茅台所酿之酒誉为“贵州之冠”。据清道光二十一年(1841 年)的《遵义府志》记载:“仁怀地瘠民贫,茅台烧房不下二十家,所费山粮不下二万石。” 其中“天和号”是二十家烧房之一。

据《仁怀县志》和王氏族谱所载:1877年,华联辉创立“成裕酒房”,后“成裕酒房”沿袭乾隆时就有的“成义号”更名为“成义酒房”;十年后,王振发孙子王立夫以“天和号”名义联合石荣霄、孙全太创立“荣太和烧坊”,后改称“荣和酒房”;同年,“天和号”酒师王希茂传人王廷举为将祖传酿酒技艺发扬光大,将“王氏烧房”更名为“王祖烧坊”。

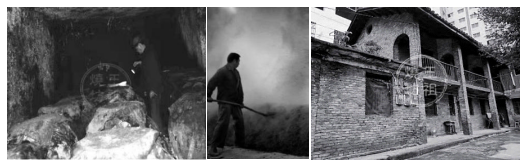

民国期间,王廷举曾孙王德怀完善“王氏窖底工艺”,声名远播,产品远销云南、四川、陕西、山西等省。1981年,王玉先(王德怀长子,1944年—2012年)为传承祖业,创立“仁怀县启洪酒厂”,同年被推举为王氏宗族族长(邻里俚称“王保长”),其中“启洪”是其子王启洪的名字,意为将祖业传承下去,该酒厂是茅台镇在改革开放后最早成立为数不多的酒厂之一。

来源:推广

评论