记者 |

编辑 | 黄月

一个女孩被杀害了三次。“第一次是罪犯,第二次是怠于调查的警方,第三次是伤害她名誉的媒体。”

1999年10月26日,女大学生猪野诗织在埼玉县JR桶川站遭人持刀刺死。诗织很早就因为在和前男友分手后长期遭人跟踪骚扰,而向埼玉县警上尾署求助,虽然她极力表达了自己可能被杀害的恐惧,警察却只是训斥了她,将之当作一般的情侣吵架。

在诗织离世后的警方记者会上,警方没有掌握凶嫌的形象,宣布的都是关于死者诗织的信息,对死者服装的描述相当详尽——“黑色迷你裙”“普拉达的背包”“古驰的手表”等等。在其后各方媒体的报道中,便出现了对受害者的诸如“酒家女”和“迷恋名牌”等形容,塑造出了一个甚至让人觉得充满恶意的形象。清水洁时任《Focus》周刊的社会记者,他发现,案件中有太多古怪不合理之处。由于周刊不是政府宣传型的“公共媒体”,清水洁也被视为“三流记者”,无法进入政府机关设置的、报社和电视台等报道机构联合组成的记者俱乐部,即使他提出了采访要求,也未受警方理睬。

在这种情况下,他开始通过自己的方法一路追踪,寻找凶手。在许多人的协助之下,清水洁三人组查到了实行犯,并且拍到了照片。但他发现,即使是在自己提供线索之后,日本警方的行动也十分迟缓。他意识到警方其实并不愿逮捕凶手。“诗织指明歹徒是谁,向警方求救,警方却独独排除掉那个人。这是为了保全警方的面子吗?”清水洁意识到,日本警方和记者俱乐部的结构是一样的——在《桶川跟踪狂杀人事件》一书中,他写道:俱乐部认为案子怎么样都不重要,重要的是警方发表了什么内容;警方却认为,只要逮捕到“凶手”就好了。

虽然在周刊,不得不以“美女大学生”作标题吸引读者,但清水洁通过对真相的不断追问,不仅查到实行犯,追查到了曾经扬言杀人却被警方选择性无视的重大嫌疑人,还揭发了埼玉县警的丑闻,使得多名警界人士获得处分。他的一系列报道也引发了强烈的社会反响,推动了日本《跟踪骚扰行为规范法》的出台。

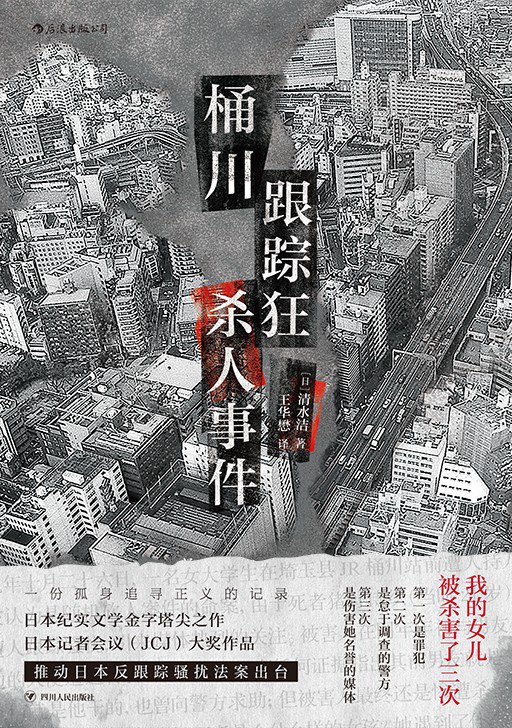

[日] 清水洁 著 王华懋 译

后浪丨四川人民出版社2021-2

《桶川跟踪狂杀人事件》获得了“日本记者会议(JCJ)大奖”“编辑选择杂志报道奖”,被誉为 “记者的教科书”。在《Focus》周刊停刊后,清水洁到日本电视台当记者期间还揭露了司法界试图埋葬的“北关东连续女童诱拐杀人案”(也称“足利事件”,日本冤案之一,一男子因自己未犯之罪坐牢17年)。他制作的纪录片《南京事件》取材于部分日本人拒绝承认的南京大屠杀事件,继续以亲力亲为、现场取材的方法,不断逼近历史真相。

目前,清水洁依然在电视台工作,也是早稻田大学新闻学研究生院的兼职讲师。

01 日本的新闻自由是靠记者俱乐部之外的记者们实现的

界面文化:《桶川跟踪狂杀人事件》显示出,在很多家媒体都在报道同一件事情的时候,你能够把事情追问到底。这是如何做到的?作为记者,你比警察更早地寻找到了真相,在艰难的追踪过程中始终没有放弃,究竟是什么在支撑着你?

清水洁:此次调查的原动力是“愤怒”。一群男人可怕地跟踪一位女性,将其逼上绝路,并杀害了她。加之警方对受害者“如此下去我会被杀”的呼声充耳不闻,却在诗织被杀之后,试图隐瞒事实。我感觉警方似乎没有继续查案的意向,为了寻找真相,我不得不独立调查。此外,从根本上讲,我内心非常强烈地想知道真相。

界面文化:书中的一些调查方法令人深受震动。比如说你和同事为了寻找被嫌犯搭讪过的女生,在车站问了大概三百个女孩子,结果真的找到了。这样的方法看起来比直接从警方或者记者俱乐部获得新闻的“效率”要低很多,却能够做出非常不一样的报道。能否讲一讲你在调查过程中有什么特别的方法吗?

清水洁:毋庸置疑,为了准确报道,首先记者要接近真相。然而警方等信源发布的消息,往往有利于发布方。案件进展不顺则隐瞒消息,案件有突破则大肆宣扬。作为警方的宣传可能如此即可,但新闻报道是不一样的。想要接近被隐瞒的信息,我们必须靠自己的力量去调查,即使这种做法效率不高。

就调查方法而言,询问大约300个女生,和采访桶川命案的方法大同小异,即自己去思考“如何才能接近事实”。根据实际事件和现场,每次调查方法都不一样。每次我都像解谜一样深入思索。询问300人这一原始的调查方法做起来困难,结果却颇为可信。因为一路以来靠我自己努力去寻找到的采访对象,多数与我并无利害关系。

界面文化:你在书中讲到了日本的记者俱乐部制度,这项制度本身也是日本民间报刊为了实现在议会中的自由采访而诞生的,现在却成为了各政府机关实行新闻控管的组织。这就意味着可能会有机构串通发布会或者知道却不能报道的情况,你怎么看待这个状况?

清水洁:我认为日本的新闻自由是靠记者俱乐部之外的记者们实现的。加入记者俱乐部的记者虽然很多,但他们是报社和电视台中的一部分记者。我作为日本电视台记者,不从属于记者俱乐部,自由记者和《周刊文春》等周刊、杂志的记者也不属于记者俱乐部。这些不属于记者俱乐部的记者们独立做出的调查,更有可能成为独家报道。从这个角度来讲,记者俱乐部成员们所发出的新闻,说到底都是官方想要传达的消息,人们真正想听的内容却极少出现。

界面文化:在《桶川》这本书中,警方认为只要逮捕到“凶手”就好了,“真相”好像不重要。而记者俱乐部认为案子怎么样不重要,重要的是警方发表了什么内容,这样,媒体和公权力形成了一种共犯的结构。你长期和这样的现实打交道,在你看来现实为什么会变成这样呢?是制度存在问题吗?要突破这种情况,是否只能依靠个体的努力?

清水洁:我曾认为,与记者报道新闻一致,警方、检察院和法院的职责都是查明真相。然而随着调查不断深入,我意识到我们的目标不一致。这恐怕是因为即使追查真相,很多情况下没有得到相应的结果。

比如说,警方的目的是“解决案子”,他们的工作是逮捕罪犯、收集证据定罪。因此,相比“真相”,更重要的是“逮捕、有罪判决”。检察院一方则依“起诉就有罪”“不能判有罪就不起诉”行事,结果,在日本,刑事案件的有罪率达到了不可思议的99.9%。在这种情况下,实际上不需要审判。如此一来,法官的工作就是做出有罪判决,无罪判决反而成了“异常事件”。

于是,他们的工作不是追查“真相”,而是“给出结果”,如果该结果恰恰是真相则再好不过。换言之,他们所做的是认真地完成手头分配的工作。我觉得想要改变这种长期以来国家所建立的僵化体系难上加难。

虽然记者俱乐部有诸多限制,但成员只要老老实实就可以定期获得消息。某种意义上来讲,这是贪图省事。如果这种制度长久延续下去,我们将失去其他获取信息的渠道。(未加入记者俱乐部的记者)看到其他报社从记者俱乐部获取消息,只有自己不知道,会意识到情况不妙。如此一来他们就形成了命运共同体。这恐怕与日本人倾向于采取集体行动脱不开干系,甚至可能会有极权主义倾向。

界面文化:《桶川》这本书中的情况是,报社记者和电视记者可能受到礼遇,周刊记者却只能自己寻找信源。这对周刊来说是优势还是劣势?从周刊进入电视台工作以后,你的工作是不是会方便一些,这时候面临的挑战又在哪里?

清水洁:觉得在电视台工作方便的可能是与记者俱乐部紧密相依展开工作的那些人吧,他们可以很快地抢先发布最新消息。像我这样没觉得有优势的也大有人在。

此外,我的工作并没有因为从周刊转到电视台而变得轻松。我仍没加入记者俱乐部。自从成为电视台记者后,我一直在做独立调查,内容是未在任何地方发表过的“足利事件冤案”和“南京大屠杀”,因为我们不会发表这样不利于国家的报道。然而从防止事件重演的角度来讲,这两篇都是重量级报道。

[日] 清水洁 著 王华懋 译

独步文化 2019-7-27

界面文化:你有《桶川》《连续杀人犯还在外面》这些影响力很大的作品,是否也会有失败或者难以坚持下去的时刻呢?甚至是否会面对人身安全受到威胁的情况呢?这种时刻你会怎么做?

清水洁:在采访过程中碰壁的话,我时常会先暂时停止采访,回家以后躺在床上思考破局方法,第二天用各种方法再次尝试。如此反复操作。倒也不是没有生命危险,但记者的工作就是这样,会和权力机关及试图掩盖真相的组织发生冲突。即使如此,也要继续调查。战地报道不是更加危险吗?记者这种职业,就是要在面对真相的兴趣和危险之间取得平衡并前进。用得失来比拟的话,是有损失的职业,头脑精明的人可能不会干这行吧。

02 本就嗓门响亮的当权者不需要媒体来扩大他们的声音

界面文化:在《桶川跟踪狂杀人事件》一书里,诗织一开始的报案是被认为是“男女问题,警察是不能插手的”。在今天的现实生活中,我们仍能见到家暴被认为是情侣或者夫妻之间的私事而不被警方重视的情况,你是如何看待这一问题的?

清水洁:警察的资源也是有限的,公务人员不可能解决所有麻烦,所以我没有那样报道。之所以认为桶川案件有问题,是因为有如下经过:警方接受报案却置之不理,以至于正如被害者所言以凶杀案收场。《黑箱》作者伊藤诗织的案件也存在类似的经过:警方展开了调查,甚至申请了逮捕令,然而逮捕行动被推迟了。这里有明显的疑点,所以我展开了调查。警察应付不过来所有的棘手案件,不该他们担全责,这是国家和社会体系的问题。

界面文化:这本书里出现了非常典型的“受害者也有错”的观点。人们看到诗织认为她“拿了人家那么多礼物”“迷恋名牌”“女生自己也有责任”。你怎么看待这种对完美受害者的要求?

清水洁:无论是怎样的圣人君子,有人也找得到理由苛责他。从防止事件再演的角度来看,或许会有人认为受害者也有问题。但是,不管是什么原因,都不能成为杀人的理由。

“杀人是最大的人权侵害,”是绝对禁止的事,这也是我采访杀人案件的原因。生命只有一次,再也无法挽回。我想问问,如果你、对你很重要的人、亲人、朋友等遭遇同样的事情时,你会给出同样的评论吗?如果你变成某案的受害者,你能成为“完美受害者”吗?

界面文化:《桶川》这本书出版得非常早,但其中很多问题在今天依然存在,包括对受害女性进行荡妇羞辱(slut shaming)等,这可能是在厌女环境中很多人习以为常的观点,你却似乎很早就意识到了这里面的问题,请问你是如何做到的呢?

清水洁:或许这并不意味着我们只关注女性所面临的问题。社会上可能会出现比较论,我们需要仔细观察的是“弱势群体”。有的是女性,有的是犯罪受害者,有的是蒙冤入狱的人,有的是被卷入战争而死亡的人们。如果耳朵贴得不够近,就听不到这些人微弱的声音,记者和媒体的职责是放大这些微弱的声音。那些本就嗓门响亮的当权者不需要媒体来扩大他们的声音。新闻的功能是传递对大众而言重要、重大的信息。如果只是照本宣科地报道当权者想说的话,那就不是一位记者,而是形同于信鸽或电话线。

界面文化:《桶川》推动了日本政府在2000年通过的《跟踪骚扰行为规范法》,事情已经过去了那么多年,到今天,你认为在日本女性面临类似的问题时,是否会得到更多的支持和同情,是否还会有那么多困难?

清水洁:现在与桶川相似的事件仍有发生,也存在警方没有进一步搜查的事例。另一方面,警方不能再因为“没有针对跟踪狂的法律”而无视报案,某种程度上,《跟踪骚扰行为规范法》是有效的。今后,对受害者和警察双方而言,应该随着犯罪者的变化而更新该系统,使其便于行动。

03 将无法反驳的内容传达给对方,这是真相的力量

界面文化:现在是一个人人都可以发布资讯的时代,我们在社交网络上不断见证着真相迭出、剧情反转,到最后人们似乎对真相逐渐失去了耐心,表达的更多是立场和情绪,对事实的探寻变成了为观点的站队。在这样一个“后真相(post-truth)时代”,你如何看待这种情况?在“后真相时代”做一个调查记者意味着什么?

清水洁:日本也有许多类似的例子。许多人在网络世界中寻找令他们舒适自在的天地,必要的是“心情舒畅”而非“真相”。

例如,那些盲信日本军队在抗日战争期间没有实施侵略的人,会搜索这类信息并强化他们的观念。结果,他们甚至在心中改写了已经逝去的历史事实。当然,真正的历史是无法改变的,于是他们会去投诉记述了侵略的教科书,反驳传播历史真相的研究者和记者。面对这样现实,尽管相当荒谬,但我们必须传递真相。但是,如果被否认100次,就不是讲101次真相的问题了(译者注:对方反反复复否认南京大屠杀,我们没必要再一次又一次去辩论)。我们只要罗列事实,将无法反驳的内容坚定地传达给对方。这就是真相的力量。

界面文化:你在追踪桶川事件的时候已经是有18年资历的记者了。那么如今在日本,调查记者的生存状况如何?

清水洁:调查报道本身有一定成本且伴随着风险。这两项都很重要,如果削减时间、采访花费等资源,风险就会上升。日本亦是如此,在纸媒的利润得不到提高的情况下,这些效率低下的部门成为了牺牲品。

话虽如此,政府等官方机构发布的新闻在任何新闻网站上都是一样的。在这种情况下,由于出现了免费的媒体,内容相同的新闻不会带来收益。我认为,今后为了在网络新闻时代生存下去,不可或缺的是具备独创性的企划,那就是不能被轻易模仿的调查报道。媒体高管们不可能不明白这一趋势。如果是这样,那么我们眼下不是正处于分娩的阵痛时期吗?接下来可以想象到的是,记者们将离开批量生产同质化新闻的记者俱乐部,为了获得独家新闻而调整配置。

界面文化:有一位调查记者曾经称赞你对桶川跟踪狂杀人事件:“太厉害了。只要能做出一次这样的报道,就可以心甘情愿地退休了。”你在职业生涯中有过类似的感受吗?什么样的报道曾经鼓舞过你?你有没有想过要做出什么样的报道会“心甘情愿地退休”?

清水洁:我并没有因为做了什么报道就产生隐退的想法。更严重的问题是体力和能力的衰退。我数次前去新闻现场,采访人们,在脑海中分析素材,然后做出决定。当我感到体力、精力、判断力都下降的时候,我会退休。那一天恐怕不远了。

界面文化:在《桶川》《连续杀人犯还在外面》(殺人犯はそこにいる:隠蔽された北関東連続幼女誘拐殺人事件)等作品之后,你还做了纪录片《南京事件》,这里面有什么你一以贯之的关怀吗?相较单个的社会事件而言,历史题材因为颠覆了一部分人人的固有历史认识,会引发更多的抗议吧。

清水洁:关于《南京事件》,日本有一些人否认大屠杀,甚至当时安倍政权也持否定态度。在这种情况下,为了勇敢地报道这一事件,我们费了不少心思。因此在创作手法上,我们仅罗列事实,继续介绍战争中遗留下来的资料,而且是加害者视角的资料。记录的均为加害者的所作所为。

在这个利害关系对立的问题上,我们无法做出能让所有人都信服的东西。所以我们认为只要看过本片的大多数人认可我们就行。这种手法在《南京事件1》《南京事件2》和《重庆大轰炸》等纪录片中反复出现。因此,《南京事件》得到了许多研究人员的支持,并获得了不少奖项。

界面文化:你最近在关注什么话题,能否稍微谈一谈近况?

清水洁:最近制作的纪录片有《自爆》等。本片是一位警察为了管控枪支与暴力组织交涉,甚至贩卖兴奋剂的故事,由他本人出演并作证事实。

另外,纪录片《封印》取材于1944年冲绳岛战役期间,在冲绳发生的列车大爆炸事故。该事故为日本最大的铁路事故,死亡220人。它一直被隐瞒到现在。引发事故的原因是军队装载的炸药爆炸。我们找到了当时乘坐该火车的一名女性,并查清了事故原因。

除此之外,还制作了布川事件的纪录片《冤罪》,蒙冤者入狱29年后方查明是冤案。

另外我还写了一本书《铁道的尽头》。我的父亲于1945年在哈尔滨被俘,被送往西伯利亚。这本书所讲的是我搭乘火车,沿着首尔→哈尔滨→满洲里→伊尔库茨克旅行,审视日本的侵略战争。

(采访翻译:贾蓝钧。感谢沈息竹、钱秋实对本文的贡献)

评论