文 | 李慧颖

从2016年至今,第一财经·新一线城市研究所一直在推出每一年的“城市商业魅力排行榜”,其中虽不乏争议,却也为深入了解各大城市的发展情况提供了一个重要参考维度。

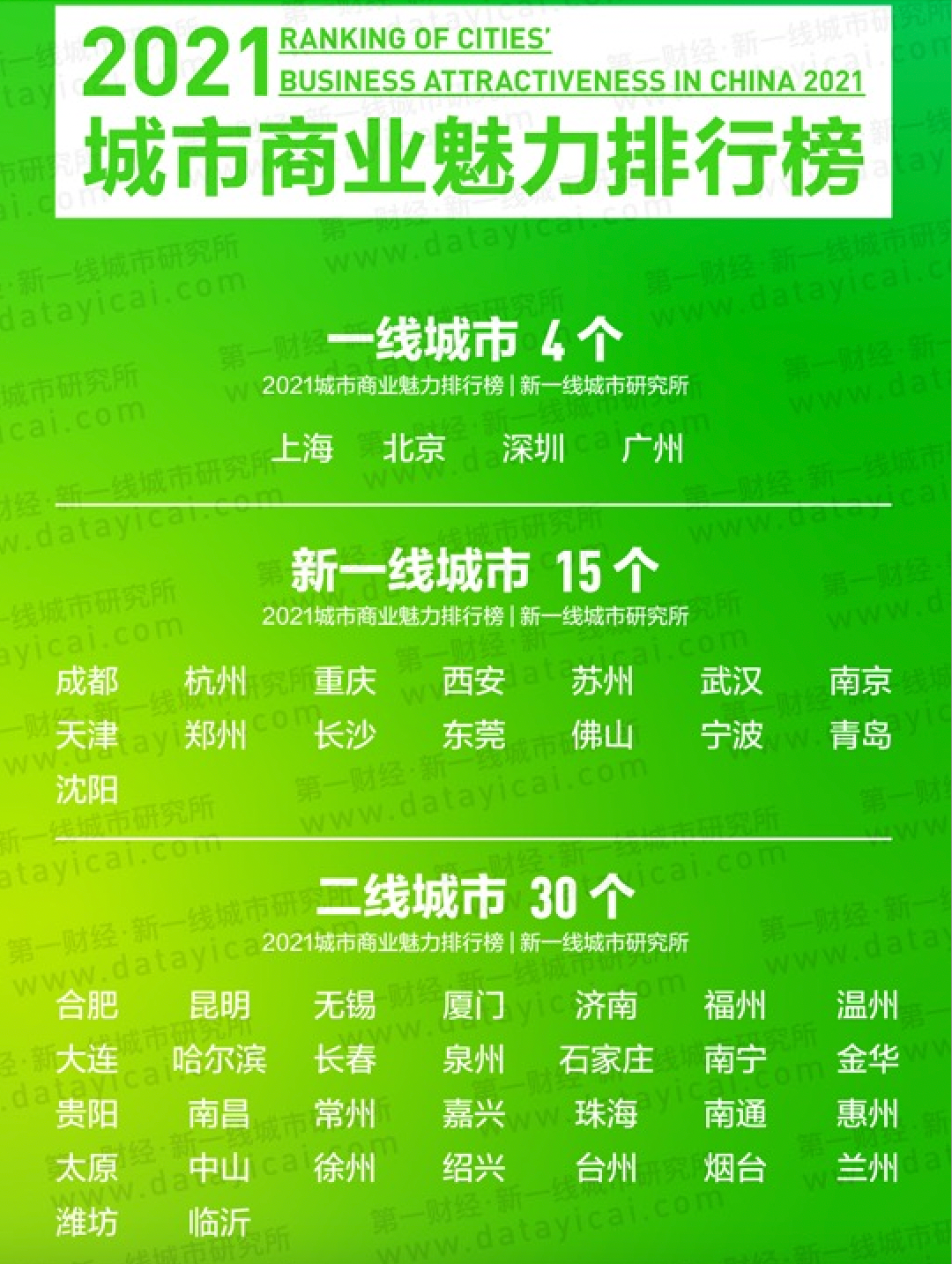

近日,《2021年城市商业魅力排行榜》公布,沪京深穗稳居国内最强四城,“新一线”15城中则发生了微妙的变化。

“老面孔”宁波自去年跌出榜单后重回新一线之列,合肥从新一线变成二线城市。

另有一点值得注意:自2016年以来,青岛虽一直属于新一线,名次却持续下滑,到今年已掉到第14位,在15座新一线城市中倒数第二。

诚然,单就这一榜单并不能说明一座城市发展的全部,但它也确实反映出目前青岛在城市发展上存在的问题。

而作为青岛的对标城市,宁波的进步明显又能给青岛带来怎样的启示?

新一线15城位次再洗牌

自2016年以来,第一财经·新一线城市研究所根据商业资源集聚度、城市枢纽性、城市人活跃度、生活方式多样性和未来可塑性五大一级维度,透过170个主流消费品牌的商业门店数据、17家各领域头部互联网公司的用户行为数据和数据机构的城市大数据,来衡量337座中国地级及以上城市的商业魅力。

该榜单最大亮点之一便集中在新一线15城市间的变动上。在近日发布的新榜单中,15个进入新一线名单的城市依次为成都、杭州、重庆、西安、苏州、武汉、南京、天津、郑州、长沙、东莞、佛山、宁波、青岛和沈阳。

对比2020年榜单,在位次上,苏州上升两位,位居第5,武汉、天津下降两位分别为第6和第8;东莞依旧排名第10,而“去年新晋”佛山提升显著,从第15位跃升至第12位,沈阳、青岛两城分别由去年的第12、13位跌至第15、14位。

自2016年第一期榜单发布,共有11座城市始终列居新一线,20座城市拥有过“新一线”标签。处于新一线城市与二线城市之间过渡地带的城市仍旧铆足了劲儿向上竞争,由此来看,未来一段时间内或许不会有新晋“新一线城市”出现。

而合肥、昆明和无锡这三座城市曾几次出现在新一线城市榜单中,如今也占据二线城市排名中头部位置,这三城将成为一线城市最有力的挑战者。

宁波的“逆袭”

宁波是浙江省第二大城市,长三角城市群“一核五圈”中宁波都市圈的中心城市,也是长江三角洲南翼经济中心。2018年,宁波GDP总量首次突破万亿,成为全国第15个GDP破万亿之城;2020年宁波GDP超过1.24万亿,同比增长3.3%,位居浙江省第2位,全国第12位。

将视野放大,从国家角度看宁波,它是中国15个副省级市之一、5个计划单列市之一;从全球角度看宁波,它是世界第一大港口城市——2020年宁波舟山港货物吞吐量达11.72万吨,连续12年蝉联全球第一,集装箱吞吐量全球第三。

宁波亦是本次城市商业魅力排行榜中最有话题的城市之一:2020年,它出人意料地跌出了新一线城市榜单,在今年成功回归新一线城市之列,还赶超青岛、沈阳二城。

宁波如何实现逆袭?对此的讨论将成为本次榜单后续的一个关键议题。而在讨论这一问题之前,我们需要把时间轴拨回2020年,来看看宁波因何跌出这一年新一线城市之列。

顾名思义,“城市商业魅力排行榜”更多关注城市商业性,也就是城市活跃性。而宁波的长项是制造业和外贸,2019年,宁波规模以上工业增加值高于省会杭州,为3991.5亿元。对比而言,同年宁波在城市商业性上的表现就稍差了些。

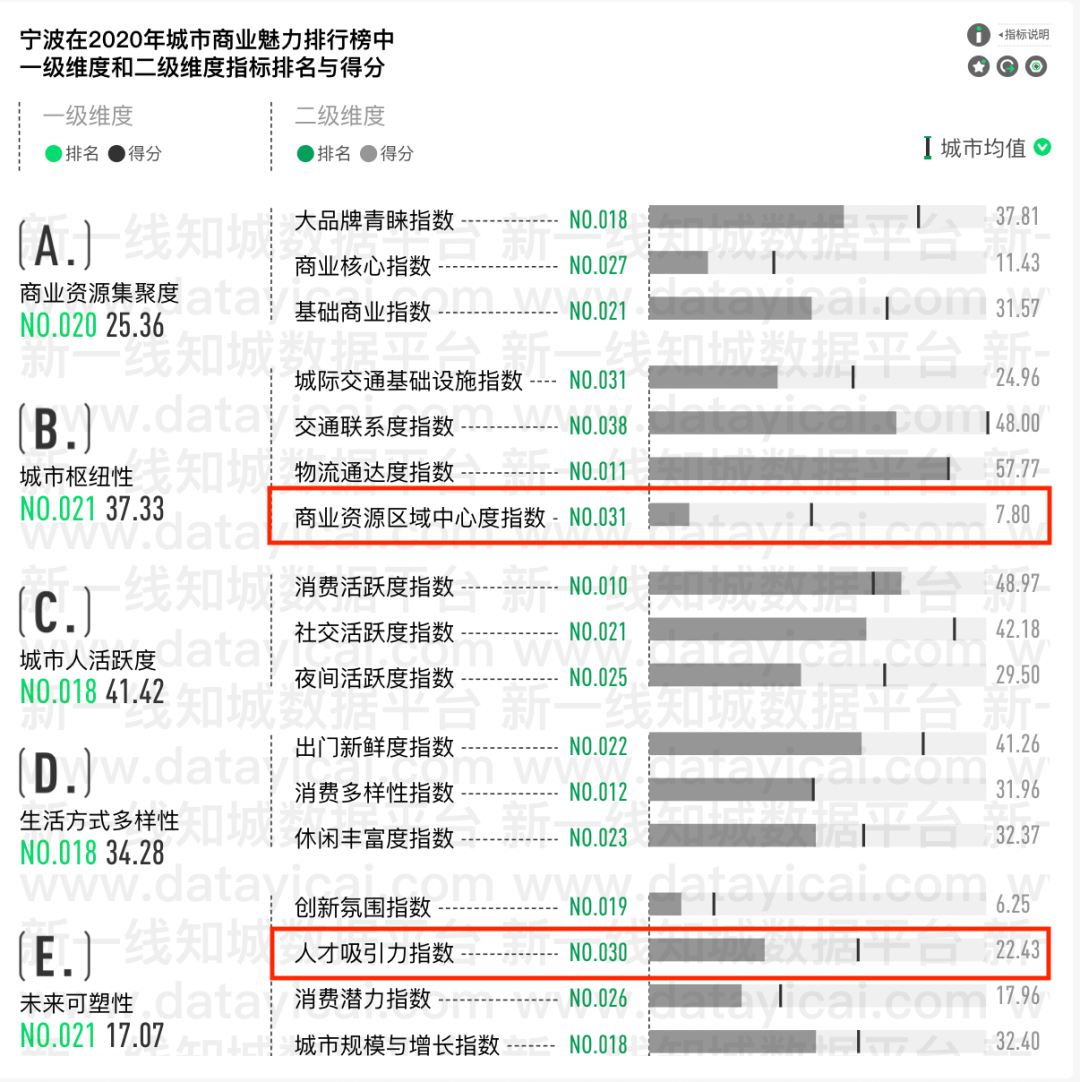

根据《2020年城市商业魅力排行榜》,2019年的宁波仅有“消费活跃度指数”这一个二级维度稍超越了新一线城市平均值、“物流通达度指数”、“消费多样性指数”这两个二级维度与平均值持平,其余均低于新一线城市平均值,尤其在“商业资源区域中心度指数”上,宁波得分为7.80,远低于平均值31.25,足见宁波在城市商业性上的缺乏。

此外,2020年宁波的“人才吸引力指数“也并不乐观,影响这一点的主要因素之一便在于宁波在教育、医疗等资源配套上的匮乏。据数据显示,2019年宁波市三甲医院总数仅8家,执业医师不到18000人,相对其他城市而言较落后,同样情况也发生在宁波教育、旅游等方面;另外,宁波在城市营销上并没有给予足够重视,在其他城市运用互联网思维进行宣传之时,宁波却稍显“低调”。

在2020年“跌出”后,宁波媒体曾通过梳理峰会邀请行业专家、商业大数据与互联网公司管理者探讨,从中寻找适合宁波的解题思路。而根据新一线城市研究所发布的最新分析来看,宁波能重新跻身新一线城市,主要是在商业资源聚集度和未来可塑性上有了显著提升。

宁波的大品牌青睐指数排名于今年上升了6位、商业核心指数排名上升了3位。

2020年,宁波人口940.43万,对比2019年增加了86万。从人口结构来看,15~59岁人口占比近70%,高于全国的63.35%,60岁及以上人口占18.10%,低于全国的18.70%,在人口增加的基础上,人口结构也优于全国平均水平。

同时,宁波在“城市人活跃度”和“生活方式多样性”这两个评价维度上也获得了一定程度的提升,而沪嘉甬跨海铁路的建设,或将在未来改善宁波在“城市枢纽性”上的下滑趋势。

青岛的“破局”

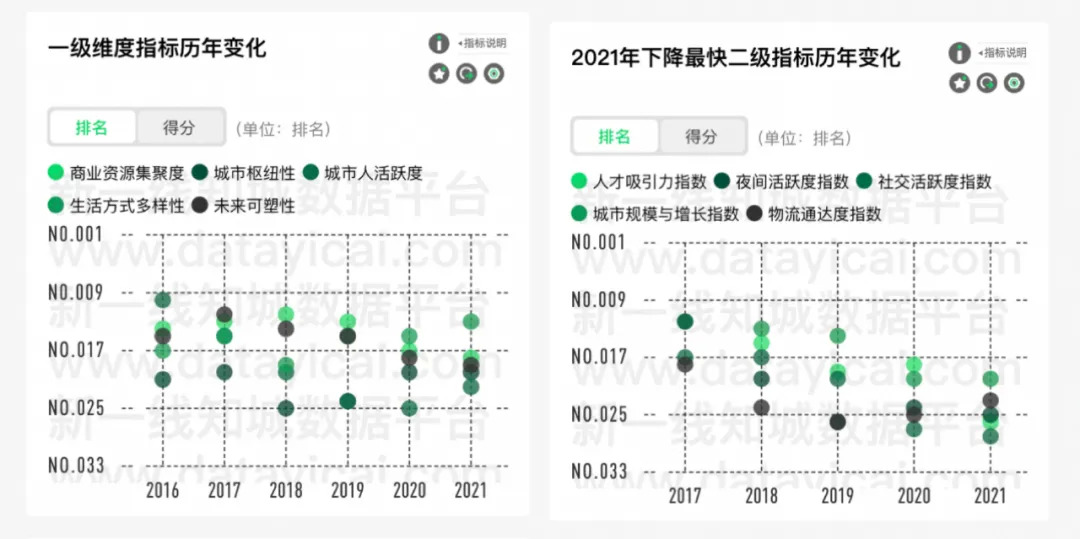

自2016年以来,青岛一直稳居新一线城市之列,但让人难以忽视的是,青岛的名次却不太理想。

在新一线城市排名上,青岛最好的名次出现在2016年,位居第9,今年的排名则来到第14名。

根据新一线城市研究所发布的分析来看,青岛如今面临的问题与去年的宁波极为相似。

在青岛“一级维度指标历年变化”中,“商业资源聚集度”及“未来可塑性”的排名下滑最为严重;进一步细化到二级指标,可以看到青岛的“人才吸引力”及“社交活跃度指数”下降最快,2021年,这两个二级指标分别下降到了第26位和第28位。

根据第七次人口普查数据显示,青岛成为国内“人口千万俱乐部”新贵,可青岛的人口年龄结构其实并不理想,15~59岁人口占比64.31%,仅达到与全国平均值持平的水平,而60岁及以上人口占比20.28%,要高于全国平均值18.70%——青岛缺少能作为城市发展主推力的年轻力量。

城市想要吸引人才,除了制定适合的政策、提供充足的岗位外,最关键的是医疗和教育等基础资源水平,在这一点上,青岛与宁波一样,显然需要进一步的提升:据统计,目前青岛全市共21家三级医院,但从“全国百强医院分布”来看,青岛仅一家上榜;在2020年中国各城市普通高等学校数量排行榜中,青岛以21所学校数量排名第30位。

在之前公布的“2021中国百强城市排行榜”中,位于第18位的青岛的文化分值却仅有44.61分,是前20名城市中的倒数第一,文化软实力的打造在城市文旅业发展和人才吸引上能起到很大的推动作用,而在这一点上,青岛依旧有很大的上升发展空间。

此外,青岛的商业资源集聚度仍旧表现不佳,品牌门店总数和入驻品牌数量均排在新一线城市尾部。在基础商业设施数量上也略显不足,比如便利店数量不敌众多二线城市。

青岛的基础条件其实赋予了它很大的商业潜力,作为国内头部旅游城市,青岛每年拥有超过1亿的旅游人数,本应借势发挥,促进城市商业资源和旅游资源的建立和发展,再进一步反哺城市流动人口的增量,从而实现良性循环。但青岛在这一方面动作不多,投入不足,知名的打卡商场和景点长久不变且缺乏新意,倒生出一种“吃老本”的感觉。

商业资源参与构筑了城市韧性,青岛应尝试出台更多措施,提高对商业资源的建设,并鼓励引导更多大品牌落地,同时提高商业供给的创新性,使其形成促进城市经济发展的有效推力。

对于现在的青岛而言,它不仅要正视自身缺陷,更关键的是更好地利用、挖掘自身优势,先满足内生需求,然后寻找特色,进而建立区域影响力,三点既是层次的递进,也是共生关系,实现这三点的提升,将释放出青岛城市最原始的力量,这种力量深沉扎实,且面向未来。

来源:凤凰网青岛

评论