作者:狸公子

民间有两种说法,

一为男人胡须多而长,表明其体形彪悍,

给女人一种安全感;

二是传闻男人的胡须多而密,

代表其性欲强,能让两性的生活美满。

胡子,到底有怎样的文化史,还真需要了解一下。在古代,“多须髯”是美男子的标志。古人在胡子上下的功夫,是今天的人无法想象的。

秦汉人特喜欢留胡子,以“多须髯”为美;唐宋时染胡子大为流行,“好染髭须事后生”;南朝时出现刮胡子现象,贵族子弟“无不熏衣剃面”。而出家人剃除须发,不留胡子,则为“远离烦恼,究竟寂灭”……古人管面部须发叫“胡子”始于何时?《诗经》:“狼跋其胡,载疐其尾”。成年男性的面部须发,为什么叫胡子?这一问题不少学者都曾考证过。有一种观点是,“胡子”这一称谓或与古代少数民族“胡人”有关。国学大师王国维即持此观点:“中国人貌类胡人者,皆呼之曰胡,亦曰胡子。”

南宋 佚名 《孔门弟子像图卷》(局部)

金 赵霖 《昭陵六骏图卷》(局部)

古人为什么喜欢留胡子?《史记》:“有龙垂胡髯下迎黄帝。”关于胡子问题,著名学者王力和沈从文曾在20世纪60年代有过一场有趣的争论。

王力的观点是:汉族男子在古代是留胡子的,并不是谁喜欢胡子才留胡子,而是身为男子必须留胡子。对此,沈从文以一篇《从文物来谈谈古人的胡子问题》的数千字长文,认为古人并不一定必须留胡子。针对沈从文的质疑,王力随后发表副题为“答沈从文先生”的文章《关于胡子问题》。两位大家的观点究竟孰是孰非这里暂且不论,但古人喜欢留胡子是不争的事实。古人对胡须的这种特殊情结,或许与对龙的迷信和崇拜有关。

南宋 陈容 《九龙图卷》(局部)

原来龙就长着“长胡子”,当年黄帝骑龙上天,追随者把龙的胡须都拔了下来,掉到地上的龙须变成了黄帝遗留在人间的一把弓。

龙有胡子,作为龙种的天子自然得有胡子,胡子因此也成了帝王相貌的“标配”,古代帝王大都有胡子。

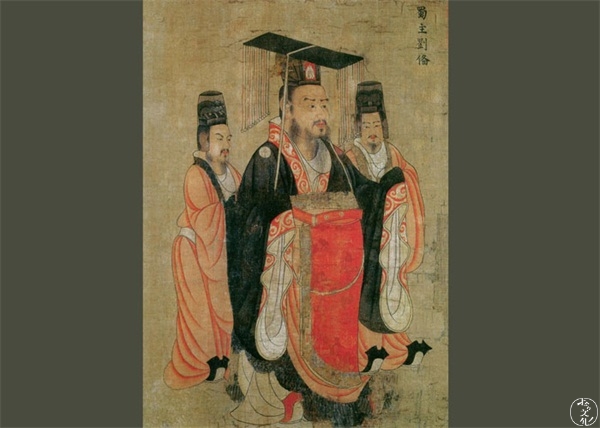

《历代帝王图》中的晋武帝司马炎

《历代帝王图》中的蜀主刘备

胡子长得越长越好吗?《三国志》:崔琰“须长四尺,甚有威重。”秦汉时,“多须髯”是美男子的标志。

据《续汉书》记载,东汉灵帝时钜鹿郡太守司马直“洁白,美须髯,容貌俨然,乡闾奉之如神”。

历经汉武帝、汉昭帝、汉宣帝三朝的西汉权臣霍光,也因为有一把漂亮的胡子,成为当时有名的美男子。

《汉书·霍光传》记载:霍光“长财七尺三寸,白皙,疏眉目,美须髯”。(看到这儿想 起了电视剧《大汉情缘》~~~)

三国时期的名人更都是“大胡子”,其中最经典的胡子长在蜀国名将关羽的脸上,有“数尺长”。

而最有故事的胡子,是汉魏王曹操的胡子。《三国演义》中专门写了“曹阿瞒割须弃袍”的故事。

到底什么样的胡子才算漂亮?至少长度要过关。明谢肇淛《五杂俎·人部一》中列出了几位古代名人胡子的长度——晋太傅王育、十六国前赵政权开国皇帝刘渊“皆三尺”;

崔琰“须长四尺”;

刘渊之子、前赵昭文帝刘曜“长至五尺”。

另外还有,南朝文人谢灵运“须垂至地”;

明朝太子太师石亨、首辅张居正长子张敬修“髯皆过膝”。

而张居正的胡子也很长,《明史·张居正传》称他:“颀面秀眉目,须长至腹。”

元 王振鹏 《伯牙鼓琴图》 局部

古人留这么长的胡子平时怎么吃饭、搞卫生?

一般有两种办法,一是如《三国演义》中关羽那样保护胡子:“多以皂纱囊裹之”;再者如编辫子一样,把胡子扎起来,称为“缠须”。

据《南史·崔祖思传》,崔祖思的宗人崔文仲,曾献给南朝齐高帝萧道成“缠须绳一枚”。古人爱留什么样的胡子?《释名》:“髭,姿也,为姿容之美也”

除了长度,古人对胡子的颜色和形状也十分在意。当年篡汉的新朝皇帝王莽,为了显示自己精力充沛和淡定,便把自己花白的胡须染黑,同时召幸在全国选出的后宫美人。此即《汉书·王莽传》所谓:“欲外视自安,乃染其须发,进所征天下淑女……”对于胡须的颜色,古人以紫、黄为贵,即所谓“紫髯”、“黄须”。三国时吴大帝孙权就是紫髯,《太平御览》引《献帝春秋》记载,当年孙权与曹操手下名将张辽对阵,张辽事后才知道退走的“紫髯将军”是孙权。曹操很器重三儿子曹彰,就是因为曹彰的胡子为黄色,认为“黄须儿,定大奇”。

宋 赵佶 《听琴图》轴

古人真的从不刮胡子吗?《颜氏家训》:南朝梁贵族子弟“无不熏衣剃面”。古人认为,“物成乃秀,人成而须生。”胡子与头发一样,都是“身体发肤,受之父母”。

西汉时宣扬符录瑞应的《春秋元命苞》甚至认为,“发精散为须髯。”因为如此迷信,汉魏及以前人是不会剃胡子的,但到了南北朝时期,时尚有变,男子悄然刮起了胡子。

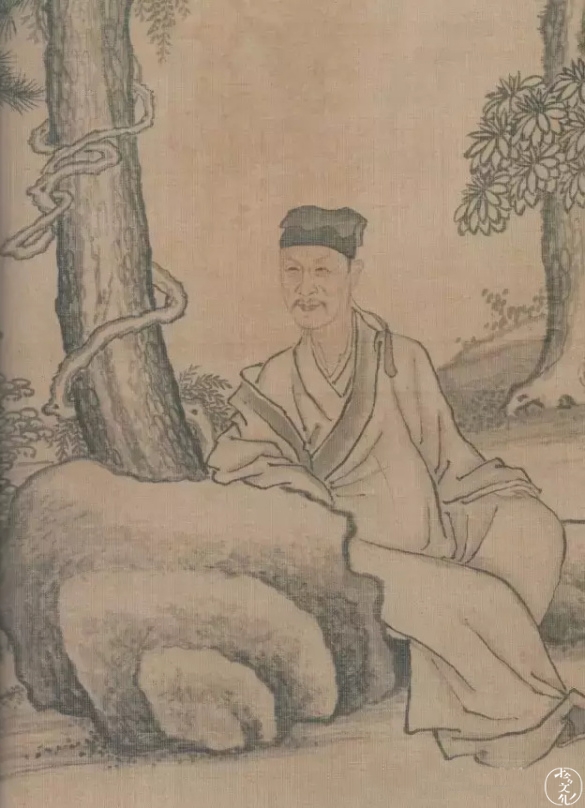

明 谢彬 项圣谟 《竹葵石像轴》 局部

北齐教育家颜之推《颜氏家训·勉学篇》有这样的说法:南朝梁全盛时期,一些无所事事的贵族子弟多无学术,“无不熏衣剃面,傅粉施朱,驾长檐车,跟高齿履……”

唐 卢楞伽 《六尊者像》 局部

除了追求时尚的青年一族剃面外,古代还有一类人也是刮胡子的,这就是出家人。

为什么出家人要剃除须发?《中国佛教百科全书·仪轨卷》中“剃度”条给出这样的说法:“剃除须发,当愿众生,远离烦恼,究竟寂灭。”这意思是,与凡尘作一个了断。看完了中国古人的胡子,那外国人对于胡子是咋想的呢?

俄 列宾 《伏尔加河上的纤夫》

首先这是种族问题,白种人的祖先高加索人生活在寒冷气候的高山地区,为了适应当时的气候,身体在长时间内逐渐发生了变化,其中就包括浓密的体毛,可以预防寒冷。

另一方面,外国人的荷尔蒙和雄激素分泌量较之咱们中国人更多一些,所以天生毛多的外国人蓄起胡子来非常容易,可能几天不刮下巴上就乌漆漆的一片了。

其实在古时候,外国人眼里胡子就是威望和权力的象征,不仅代表的一个男性的社会地位和阅历,甚至有些人认为这和他的性能力也息息相关。

一个男人刮胡子的次数不多,可能反映出他的生活质量较低,因而不太注意个人形象。而那些性生活质量高、经常体验性高潮的男人,通常会比较注重外表,注意自 己在性伴侣心目中的形象,因此他们刮胡子肯定会频繁些。在古希腊,胡须是成熟男性的象征;而在中世纪的欧洲,随便碰一个人的胡子是一种冒犯的举动。

现代普遍认为胡子是成熟男性的象征之一,其实和古代西方人的思想差不多,有胡子就会显得自己很有阅历,很成熟。

很多男艺人也开始蓄起胡须,坦白说留不留胡子真的差别很大。

想来他们一定都很用心地重温过胡子的文化史了~

评论