记者 |

编辑 | 黄月

站在2021年,我们应当如何想象未来?近来我们看到了两本关于未来的作品问世。一本是上海文艺出版社的《未世》,收录了青年作家想象未来的数篇小说,另一本是中信出版集团推出的王威廉科幻短篇集《野未来》。在《未世》里,张冉的同名小说描绘了一个极为孤寂的未来,世上只剩唱上党梆子的琴童孤独行路,路上所有听众都无法对他回应、与他交谈;在《魂归丹寨》中,江波将苗家丹寨颂诗通灵的仪式与现代脑部科学技术结合起来,探讨民间信仰并非无稽之谈,通灵的感觉也可以用科学实验的方法复现。《野未来》则勾勒出了一个拥有天眼监控技术、记忆备份乃至经验复制的未来,同时也试图提问,这些技术究竟如何动摇了我们对肉身和感情的天然信念。

经典科幻作家H.G.威尔斯和莱姆都曾站在他们的时代眺望未来,他们的关怀与担忧和中国当代青年作家不乏共通之处——在那看似和平安详、人人快乐的金色未来,究竟潜藏着什么危险?

人类的退化

H.G.威尔斯写于1895年的《时间机器》是科幻小说史上最早的以时间旅行为题材的作品。在这部“穿越小说”中,旅行者第一次抵达了未来,那个未来是一个已经趋近完美但宛如荒园的地方:人们彻底征服了自然,生活井然有序,摆脱了他们不想要的所有东西,包括空气中的飞虫和细菌,并用预防性的手段根除了所有的疾病,人口增长问题也成功得到遏制。然而,因为已经摆脱了生存威胁,人类的激情也销声匿迹,激情被视为野蛮时代的产物,活力也成为了弱点。人人身着华服,却没有人继续劳作或者斗争。

[英]H.G.威尔斯 著 顾忆青 译

果麦文化·天津人民出版社 2017年

在不断深入的过程中,旅行者发现,未来世界里人类分化成了两个截然不同的物种,他最初见到的身着华服、温和优雅的小矮人只是其中一种,另一种人类长居于地下,浑身灰白、面目可憎。小说中地上与地下两类人种的区分,是作者通过当时的发展趋势预言出的。19世纪人类对地下空间的利用愈加深入,工业文明在地下发展壮大,人类也在地下劳作生活越来越久,无论是地铁、地下餐厅还是地下工厂,都预示着地上与地下生活空间分割开来的趋势——“地上空间最终成为富人地盘,他们在此寻欢作乐,追求美好生活。而地下空间则属于贫民,穷苦的劳动者需要不断地适应地下工作环境。”从这一观察出发,旅行者也发现了未来社会的终极形态,人类在未来世界的成功,不仅包括科学和工业对自然的征服,更是对同胞的征服。地上人与地下人之间的动态平衡在人类分化后继续着:地上世界的人逐渐退化,体型变小、力量减弱、智商降低,而被剥夺享受阳光权利的地下人则因为长期浸润工业文明,比地上人更有思考能力,也试图报复那些受到优待的小矮人,“地上世界的人类逐渐变得纤弱娇美,地下世界的人类则走向纯粹的机械工业。”

《当沉睡者醒来》是威尔斯另一篇通过沉睡者想象未来的小说。主角是来自19世纪的失眠者,在极度的困倦中他终于睡着,还一口气睡到了两百年之后。醒来时他发现,某种阴差阳错让他拥有了巨额的财富,世界也已经发生了翻天覆地的变化。现在的世界是由财富统治的卑微世界,随着超自然宗教的崩溃、公共荣誉的下降以及财富的上升,人们不再相信上帝却依然相信财富,而财富的象征就是泰坦式的建筑。失眠者所熟悉的19世纪的希冀与追求,诸如自由与平等、每个人都有机会获得幸福的想法依然没能实现——不错,机械科学进步了,社会组织也发展了,每个人都有充足的食物与衣服,但人依然是人:每个人都胆小怕事,为欲望左右,”他们愚蠢,不情愿参与这个世界的事务,也不乐意分享庸俗的快乐”,还不如19世纪的人至少拥有活着的希望。威尔斯在小说里也引用了更早的乌托邦作品,像是贝拉米的《回顾:2000年—1887年》以及威廉·莫里斯的《乌有乡消息》,前者使用的“沉睡者醒来”主题启发了他的写作,后者想象的伦敦梦(工业时代的伦敦回到了前工业化的、中世纪的模样)作为对比对象,与叙事者的眼前景象形成巨大的反差。

真实的绝迹

2021年迎来百年诞辰的波兰科幻作家莱姆曾经这样设想过未来。同样是一键休眠到未来的模式,在《未来学大会》(1971)里,“我”被冷冻到2039年,彼时地球上有将近300亿人口,国家和边界仍然存在,战争和冲突已经消除了,图书馆消失了,字典毫无用处,报纸经过24小时自动被清理(威尔斯《当沉睡者醒来》里的未来也没有书本、报纸和文具,只有老年人记得他们童年时见过印刷书)。这是一个看起来异常富有人文气息和民主色彩的世界:天气具体飘几朵云、下几场雨、出不出彩虹是由市民投票决定的,人人都有机会在街角注册参选诺贝尔和平奖。

这个社会中,最吸引人的地方莫过于,一个人想要多少钱就可以从银行获得多少钱,还钱并不是法律要求的,而是取决于他的良心。未来已经进入了“心化时代”,所有的事情都通过五花八门的药剂催化感受来完成。为了催促客户还钱,银行发出的催债信上浸满挥发性的药水,能够激发收信人的责任感、道德心以及打工挣钱的渴望。所谓“心化超市”里摆着各种商品,它们各有用途,有影响心态的犹豫丹,也有增进知识的代数胶囊,书不用来读而用来吃,所有知识都可通过肠胃消化——甚至连朋友都不再必要,你可以服用双人素,将自己的精神分裂,与自己讨论任何话题。

[波] 斯坦尼斯瓦夫·莱姆 著 许东华 译

译林出版社 2021年

未来如此美好便捷,人人都心想事成,在药理时代中,更多人获得最多快乐的设想已经完全得到实现。然而莱姆并不是想要以万灵丹展现他的想象力,而是把实现快乐作为问题——当刺激大脑可以满足我们的一切需求,自然感受与人工感受之间已经不存在任何界限,与真实感受同时消失的还有真实的物件、环境和人生。那是一个无比光明的未来,也是一个真迹已经绝迹的未来。

为了更高效率地解决问题,将幸福与完美作为一切行为的最高目的,所以提出看似无懈可击的方案,反而获得了完全没有意料到结局,这也是莱姆在《机器人大师》里写过的情节。就像《未来学大会》里的药理发达到可以模糊真实与虚幻的界限,为了社会更美好、人们都幸福,发明大师创造出了利他霉素,这是一种能让人对他人的痛苦感同身受、对他人的快乐甘之如饴的药剂,这种发明却让人们陷入混乱。人们群殴老人,因为他口中的龋齿让所有人发疯;围观新婚夫妇,因为他们的体感可以传达到所有人。

伟大的理想换来荒谬的结局,这难道是说人类没有希望寻得完美的幸福吗?莱姆想要提示的读者是:追求大多数人的幸福也会滑向相反的恐怖方向,而一个看来光明、便捷、人类无所不能的未来,其缺点在于真假难辨,假货通货膨胀,真实无迹可寻。

失落的未来

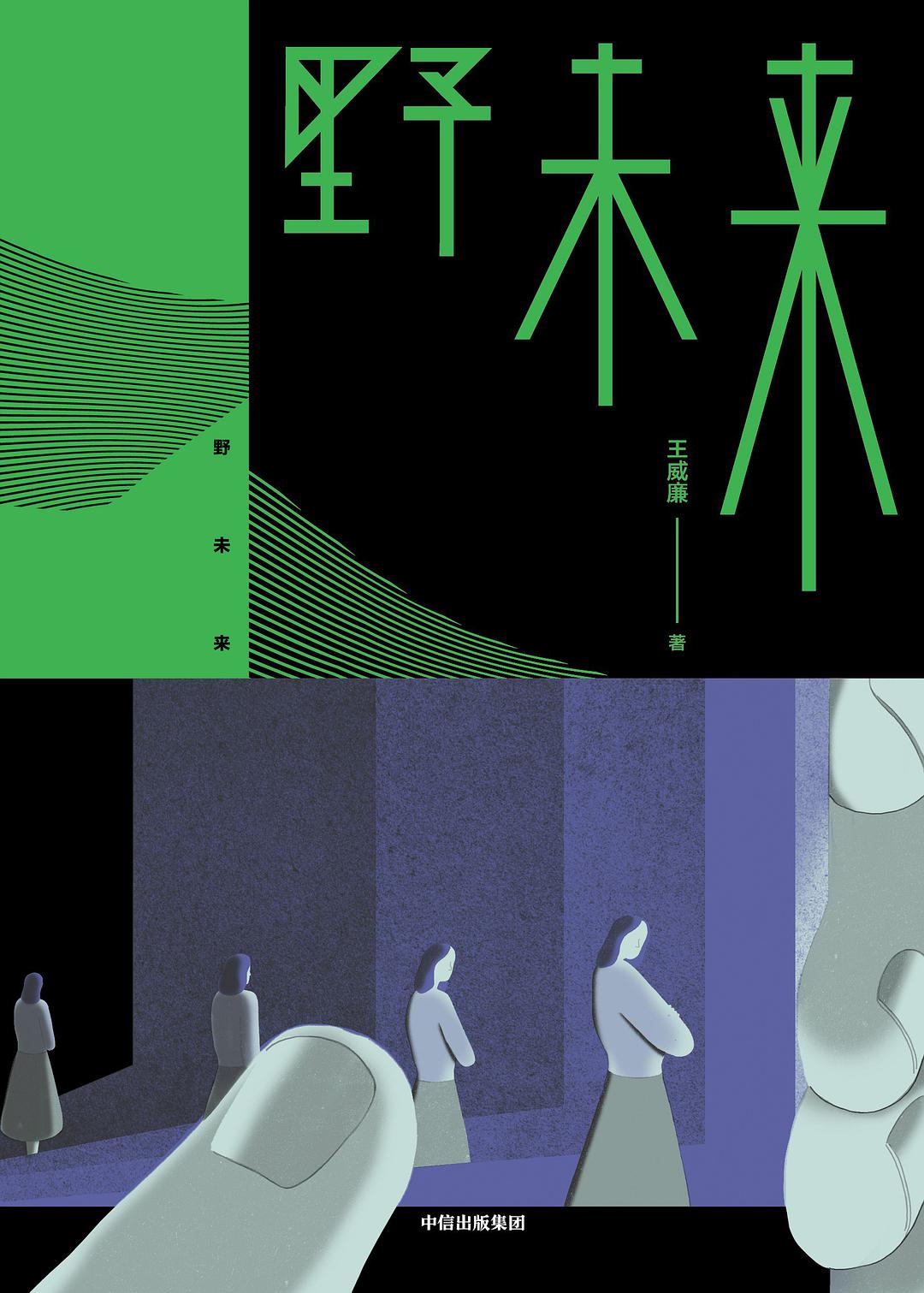

王威廉《野未来》将对未来的想象落实在当代年轻人的出路选择上。命运的巧合让几个家庭出身和教育背景差异巨大的青年聚集在城中村一所公寓中,“我”是刚出校门的大学毕业生,基本上已经沦落至人生最低谷,合住人是一个机场保安,叫赵栋,他显露出了杰出的理科天才,却苦于没有上升路径,因为他没有文凭,也不认识学术界的任何重要人士。

虽然没有宏大的对于人类集体命运的展望,作者还是将当代青年的几种未来呈现在我们眼前——有人考取了街道公务员,不管岗位到底是什么,只求“上岸”保平安;有人继续学术道路,虽然他比任何人都清楚他的职称背后是与发票和表格的无限纠葛。只有机场保安的选择显得那么与众不同,他不甘被人群抛弃,所以选择了一种“野未来”。也许,他原本就是规规矩矩上进人群中的“野人”。

王威廉 著

中信出版社 2021年

《野未来》的背景设置是城市不断向外扩展,地铁线一直向外延长,城市漂泊一族总能搬到更便宜的地界,也正因城市周边经历着拆迁,主人公们也被迫一次次搬迁。居住在漫长地铁沿线边的“我”,过的实际是鼹鼠一样的地下生活,每天从一个洞里跳进,然后被输送到单位。“我”和保安舍友住在城中村,而“我”的同学考上街道办之后搬到了花园小区,客厅有落地窗户,望出去便是繁华商业街和写字楼的玻璃幕墙——与空中缠绕着电线的城中村比,“我们”都同意,这样的住所和景观比较像未来。

花园小区与城中村的居住差异条件巨大,这也点明了对未来的迷恋与幻想并不能帮助“我们”真的有资格通向未来,就像“我”问赵栋的,“你对未来那么感兴趣,当梦想的未来真的到来了,而那未来却和你没什么关系,你会怎么想?”——他所热切渴望的、积极设计的未来,到头来,可能是他没有一席之地的未来。

《野未来》的故事发生在大都市广州,都市年轻人的地下鼹鼠生活也令人想起H.G.威尔斯基于当时地铁、地下工厂发展趋势所做出的悲观预测,以及对地上人和地下人的区分。大城市分上下两层、上层精英下层劳工的意象,在后来的文学和影视作品里层出不穷,并非罕见。从这个角度出发,住进花园小区的同学与陷入城中村最深处的赵栋,正如威尔斯预测中一份不那么残酷的分层版本。

评论