文|快刀财经 路老二

编辑|黄晓军

双汇火腿肠(万洲国际和双汇)的金融大瓜越来越魔幻现实了。

第一波前脚52岁的嫡长子万洪建“血溅董事长办公室”,81岁老爹以“攻击公司财物”为名免去其执行董事及副总裁职务等在内的所有公司职务。“接班人”直接变成了“废太子”。

第二波老爹万隆转身宣布卸任行政总裁,提拔次子万宏伟坐上万洲国际董事会副主席的宝座,并有意将来让次子“上位”。

第三波老储君万洪建心有甘心,后脚骚操作堪称“大义灭亲”。反手就抄了老爹的底,万字长文把亲爹最后一块遮羞布给掀了,可谓“绝地反击”。

直接爆出老爹的猛料:婚内出轨非法姘居、偷税漏税、贱卖国有资产、境外资产转移、关联方利益输送……

抛妻弃子,与女秘书姘居20年;侵占企业员工与管理层的股权,获利超50亿港币;高价进口美国商品,致使中国企业损失惨重,资金外流;国企改制期间获2亿美金,成为“不方便公开”的个人收入。

无论财经还是八卦,乃至时政与权力斗争,都足以卷起舆论的海啸。

万洪建的公开实名举报,这是铁了心想把81岁老父亲送进监狱啊?从老百姓朴素的道德观看,儿子疑似“石锤”老爹,于情于理都有点说不过去。

至于双汇这家企业到底干净不干净,掌舵人万隆有没有像儿子所说的那般“罪不可赦”,相信相关部门会一查究竟。如果监管部门真的出手,坐实万洪建所言,万氏父子可能会面临一场“偷鸡不成蚀把米”的下场。

无戏不豪门,我们不妨“让子弹飞一会儿”。

01杀猪大王发家史

业界大佬万隆有“中国肉类工业教父”、“杀猪大王”、“世界第一屠夫”等诸多标签加身,但万隆曾在多个场合笑谈:“我不是什么企业家、教父、大王,我只是一个杀猪的。”

1940年9月,万隆出生在河南漯河,特殊年代,穷苦人家的孩子,童年的记忆基本都是“吃了上顿没下顿”。为了吃饱饭,高中还没毕业的万隆就入伍当了铁道兵。

八年军旅生涯结束,复员后的万隆一没关系二没钱,好在有政策兜底,最后去了被人选剩下的漯河肉联厂。

1968年,28岁的万隆转业到漯河肉联厂,凭借军人吃苦耐劳、踏实勤奋的性格特质,一路“小米加步枪”,从办事员开始,后来当上了办公室主任、副厂长。

让人意想不到的是,这个自1958年建立以来就连年亏损的800多人的国营小厂,有背景的副厂长就有10几个,勉强熬到1983年,厂子已资不抵债,发工资还得靠银行贷款,几度濒临破产。

1984年,随着经济体制的改革,统购统销的“公销社”退出历史舞台,“粮票”统派购制度逐步取消,国家不再给予经营亏损补贴,民营企业自主经营,自负盈亏。

漯河肉联厂里职工“票选”厂长,已经44岁的万隆全票当选,成为漯河肉联厂历史上第一位民主选举的厂长。

“头发少,头皮硬”的万厂长一上台就进行了大刀阔斧的改革。

首先打破铁饭碗,清理关系户,据报道甚至连一位市领导的侄女都给开除了;接着打通干部和工人的身份界限,一概实行能者上平者降庸者下的考核标准;最后打破铁工资,薪酬奖金一律按照“多劳多得,少劳少得,不劳不得”的原则进行分配。

“三把火”烧出了一个崭新的肉联厂。万隆甚至亲自带领职工们杀猪、宰鸡,第一年肉联厂就扭亏为盈,不仅填平了负债,还上报了8000多元的利润。

整个八十年代,依靠政府大量订单,凭借对苏联的外贸出口,肉联厂已经攒下了上千万的家底。可惜随着苏联的解体,外贸出口的路瞬间被堵,自有资金迅速见底,肉联厂再一次陷入危机。

恰好就在这个节骨眼上,万隆亲自带头跑100多个部门,盖200多个公章,从欧美和日本引进先进生产线的新项目有了眉目,他力排众议上马火腿肠项目,推出如今人尽皆知的双汇火腿肠。

1992年初,肉联厂的第一支火腿肠诞生,万隆将其命名为“双汇”。当时国内最有名气的火腿肠当属洛阳的“春都”,困于资金与人才双重压力,双汇火腿肠想要扩大生产、走出漯河,十分艰难。

这时候,“亚洲女首富”出现了。

1994年,扎着羊角辫,穿着超短裙,江湖人称“小甜甜”的香港华懋集团董事长龚如心来到漯河,与万隆一拍即合,双方合资成立了华懋双汇(集团)实业有限公司。随即龚如心注入1.27亿元,让双汇瞬间变得身强力壮,开始“蒙眼狂奔”。

这笔投资不仅给龚如心带来了丰厚的回报,也助力双汇坐稳了火腿肠市场的头把交椅。

1995年双汇推出“双汇王中王”高档产品,并请来葛优、冯巩代言,凭借在中央电视台斥资砸广告,火遍了全国。

1997年,脱胎于双汇集团的双汇实业(即现在的双汇发展)的营业收入已达21.64亿元。

1998年,双汇实业发出上市申请。同年12月,双汇实业在深交所成功上市。

至此,“中国肉类加工第一股”正式诞生。万隆成为了名副其实的“杀猪大王”。

02让中国人吃上美国猪

上市后的双汇,在肉制品市场占据绝对的领先优势,资本闻风而动,万隆也打开资本大门。

2000年,“双汇实业”更名为“双汇发展”,更名后,双汇发展也有了新气象,实现了长达10年的疯狂扩张期。

颇具商业嗅觉的万隆再一次找到了新的商机——冷鲜肉。

双汇引进了现代化的冷鲜肉生产线,率先将全冷链“生产、运输、销售、”的冷鲜肉模式引进了国内,开启了国内冷鲜肉的品牌时代。

低温肉制品通过全国的运作实现了规模化的快速扩张,通过肉制品、冷鲜肉两大产业的支撑,双汇发展主营业务收入节节攀高。

2005年,双汇发展营收仅为134.6亿元,2012年,双汇发展的营业收入已经到了397.05亿元,已赫然成为全国最大的肉制品企业和屠宰企业。

2013年,万隆作了一个重大决定——斥资71亿美元,通过“蛇吞象”式并购全球最大的猪肉企业——史密斯菲尔德(Smithfield)食品公司。

在“走出去”的时代浪潮中,这桩中美历史上最大的跨国并购案,甚至惊动了高层。

完成并购后,双汇成了全球最大的猪肉加工企业,万隆还一度入选了美国《时代》杂志评选的全球十三大“食神”。

2014年,双汇国际更名为万洲国际,在整合上百家所属“关联企业”公司后在香港上市。

至此,双汇获得了来自美国的持续“猪源”,实现了让中国人吃美国猪的自由。当时瘦肉精事件让众多本土肉企处于风口浪尖,媒体和网络上出现了一波又一波宣传“让中国人吃上美国猪”的舆论导向。

2016年,万洲国际和京东、美的等企业首次登上《财富》世界500强排行榜,其中,万洲国际是中国上榜企业中唯一一家食品类公司。

2017年,万隆在万洲国际的薪酬高达2.91亿美元(约合人民币20亿元),包括200万美元的基本薪金及2.89亿美元的股票奖励。

那一年,他是全球薪酬最高的高管之一。这也成为了万洪建爆料称万隆侵占企业普通员工和管理层的股权的疑点。

在2021福布斯全球富豪榜上,万隆以19亿美元(约合人民币125亿元)的财富上榜。

03恐将“晚节不保”?

万隆虽铁腕治理企业,带着这家企业不断壮大,他也只不过是一个杰出的“经理人”。换句话说,在2006年前,双汇集团实际控制人是漯河市国资委,并且是100%持股。

搭载着经济体制改革的列车,万隆抓住了“国退民进”的国企股权改革契机。通过一系列眼花缭乱的股权变更和资本运作,最终成功“控股”了双汇。

也就是在这个阶段,万隆埋下了万洪建实名爆料的“雷”。

2006年,双汇在开曼群岛注册成立了一个新的公司“双汇国际”,随即引入高盛集团、鼎晖投资,二者通过共同控制的香港罗特克斯有限公司,直接用20.1亿元“买断”漯河市国资委持有的双汇集团的100%股权。

双汇集团整体变更为一家外商独资企业,高盛持有51%,鼎晖持有49%,随着漯河市国资委退出,双汇初步完成“国企改制”。

据说有人曾花了两周时间,研究双汇到万洲国际背后的资本演变逻辑,最终也没研究清楚。

接着就是万隆“秀财技”的过程了。

2007年,高盛和鼎晖进行了内部重组,合二为一,拆分股权,打乱控股结构,100%持有双汇国际,之后又间接100%持有罗特克斯。

高盛和鼎辉拿下双汇集团的目的,就是为了将控股权进一步分散后,把罗特克斯手里有关双汇的股份全部转让给双汇国际。

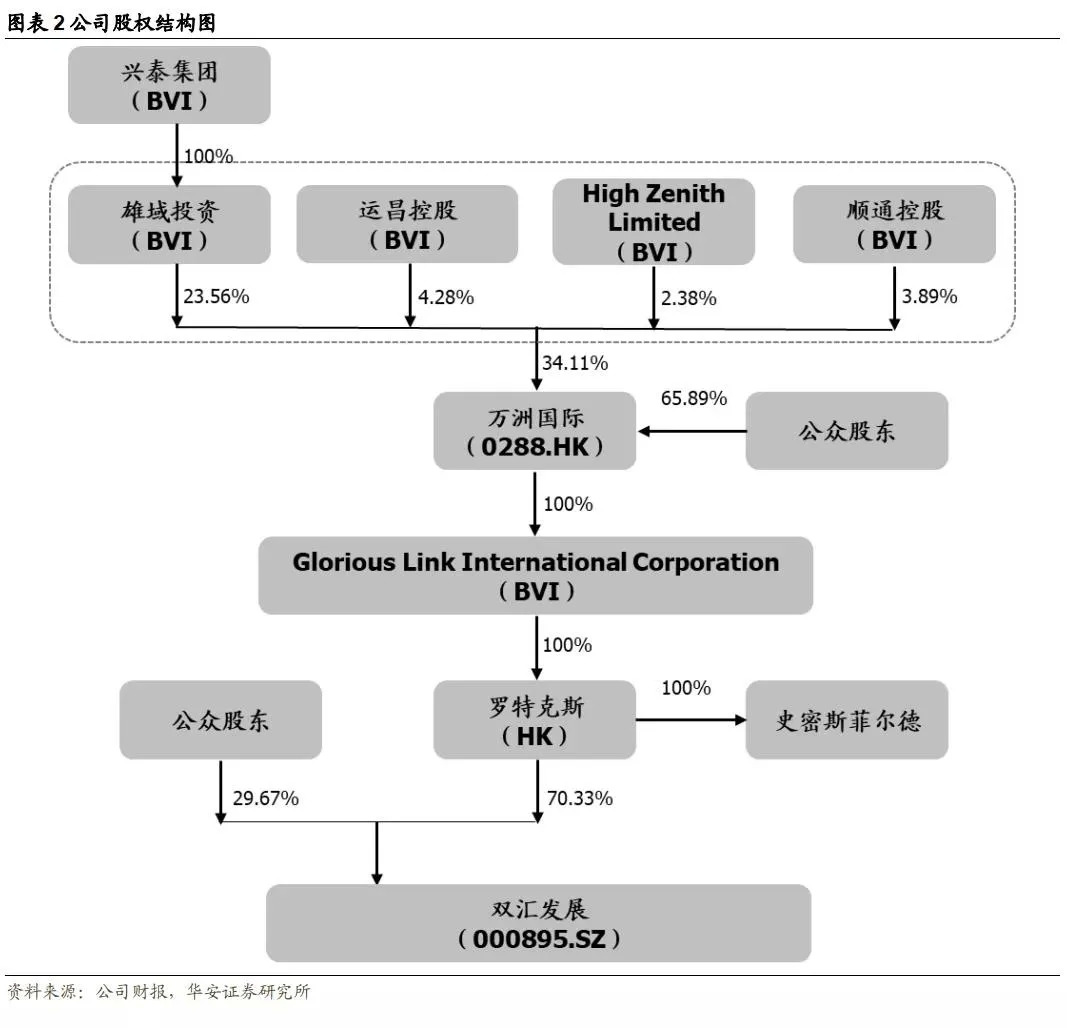

万隆及双汇高管也没停下,2007年,他们在英属维尔京群岛设立了兴泰集团,通过“增资扩股”的方式也开始将资本注入双汇国际,并通过子公司持有双汇国际股权。

接着高盛与鼎晖的减持退出,在“一进一退”的漫长过程中,兴泰集团“小心翼翼”加持一步步控制双汇国际及双汇发展。

兴泰集团先控制双汇国际,双汇国际又控制着罗特克斯,最终兴泰集团实现了“大一统”。

在万洪建的“内幕”爆料中,就有这一则鲜有人知却最为致命的内容:

2007年,双汇的国企改制进入尾声,参与国企改制的鼎晖公司不知何故,私下无偿授予万隆5%的双汇股份,由于双方无法或不愿公开此项交易,于是这5%的股份就直接转卖给了香港一家公司,而万隆私下获得了2亿美元的对价款项,之后将这笔巨款存放在香港DBS银行。2007年已经过了15年,这笔巨额收入至今没有申报,至今没有纳税。

2012年,双汇集团及其控股股东罗特克斯将肉类资产及关联业务装进了上市公司双汇发展,2013年万洲国际又并购史密斯菲尔德。

这里面管理层收购的过程十分曲折,国资、外资、管理层一层套一层,才造就了双汇如今无比复杂的七层股权。

直到2019年,双汇发展吸收合并了双汇集团,“双汇集团”完成了历史使命。

双汇发展的间接控股股东为万洲国际,而这两家上市公司的实际控制人,仍为兴泰集团。

兴泰集团,在整个过程里起到的作用是最关键的。

当时万隆手里的股份只有8.85%,如果没有兴泰集团在里面做“杠杆”,万隆这点股权根本控制不了整个万州和双汇。

根据万洲国际2020年年报,万隆持有的股份已达到22.35%。股权比例进一步集中,81岁的万隆依然将双汇发展和万洲国际牢牢的握在手里。

截至2020年年末,双汇发展的间接控股股东为万洲国际,而这两家上市公司的实际控制人,仍为兴泰集团。而兴泰集团受益份额最大的就是万隆,其直接和间接持有的受益份额比例约为45.55%。

04写在最后

全球范围的家族企业中,只有30%的家族企业能顺利从一代继承至二代;而成功传到三代的,寥寥无几,存活率只剩10%。

在中国,家族式经营被认为是最具普遍性意义的企业类型,其经济总量在GDP中的比重已超过60%,在民营企业中甚至高达90%。

摆在面前的问题是,在未来5-10年内,将有300万家民营企业会为接班人发愁。

在中国家族企业中,一代与二代冲突的案例很常见,但大多都碍于“家丑不可外扬”的传统观念鲜为人知,家族企业的交接班安排,较多采取模糊或非正式的方式,而且是十分含蓄的安排。

像万隆家族这种将父子矛盾公开并鱼死网破的情形,实属罕见。

万隆之于双汇,就如同柳传志之于联想、任正非之于华为。万洪建这次是走上了绝路,也把父亲逼上了死路,连带着把双汇也带上了末路。

万式父子的大内斗只是开始,未来5-10年,这样的权力斗争或许还将一次次悉数上演,无疑,这注定又会是一场场双输的“伦理惨剧”。

从古至今,王侯将相家的唏嘘故事看得多了,便愈发觉得,大富大贵难免劳心伤命,小富即安才是永恒真理,这话永不过时。

名利到头,大梦终一场空;大志戏功名,海斗量福祸。

评论