作者:免葱

对京剧版《等待戈多》有所耳闻还是在三年之前,意外点开了某一篇帖子,在讲台湾戏剧和戏曲发展现状的文章下面附了一个剪辑过的在2005年由当代传奇剧场演绎的《等待果陀》的视频片花。那时才知道,原来《等待戈多》在台湾被翻译成《等待果陀》,原来“果陀剧场”里的“果陀”就是我们再熟悉不过的戈多。

“果陀”有“因果”和“佛陀”之意,从台湾人执意要保留这个翻译的固执中我们也能看出台湾人对《等待果陀》这部戏的偏爱。于此同时,只能看见短短几分钟片花的我也对宝岛台湾的人民产生了深深的羡慕嫉妒恨——他们竟有机会看见这么先锋又这么充满中国传统戏剧韵味的,关键是完整版、现场版的《等待果陀》。

然而万万没想到,时隔三年之后,吴兴国竟真的带着这一版《等待果陀》来北京了。

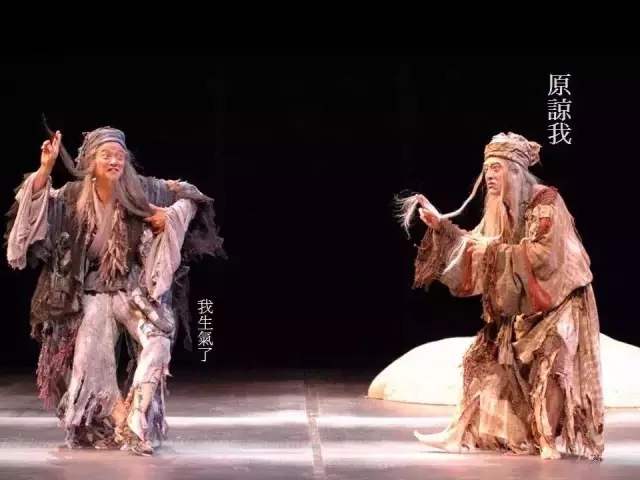

了解《等待果陀》原著的人,用脚趾头想都能料到,在对传统艺术接受度并不很高的当下,把戏曲和一部被部分大陆中学历史教科书定性为“高深无趣不知所云”的剧作融合在一起,想要投入内地的商业演出需要多大的勇气。吴兴国这一次非常谨慎小心地,仅在北京安排了一场演出。然而正因为只有一场,在这个等待果陀的夜晚,不少戏剧、戏曲届的专业人士都赶着跑来看这场戏。导致在第二幕,“哭哭”和“啼啼”两个老头闲极无聊相互对骂,将最恶毒的骂人词汇定为“剧评家”时,全场哄堂大笑,这是圈内人才能领会的“内部笑话”。

称不上“家”,勉强只能算作个“剧评人”的我,由于当晚正摩拳擦掌准备写篇剧评,真真是一边拍手大笑,一边无奈躺枪。但即使躺枪,那一句对“剧评家”的调侃实在是可爱得深得我心,和原著作里那种“去他的故事情节!去他的人物动机!去他的传统剧作手段!”的叛逆调调高度和谐。看过任性的《等待果陀》,任性的我,深感这剧评还是非写不可。

如果说三年前偶然看到的那则片花,只让我觉得京剧版《等待果陀》是一场有趣的演出,三年之后的现场版,却让我深感震撼。一个无头无尾的故事,五个关系散乱的人物,两幕戏剧像两个独立成篇的圆环,似乎一模一样又似乎毫无关联。

这样一部作品,删删减减再放入戏曲唱词、身段、锣鼓点,外加在保留原著精髓的前提下设计些有那么点逻辑关系的情节和笑点,似乎也未尝不可。可任性如吴兴国,除了添加了相同情绪基调的清唱唱段和身段,对几个细节做了传统化、本土化的修改之外,台词上几乎未删一字,也没有加入任何戏曲鼓点和伴奏。四个演员,就那样淡定地将整个冗长繁杂的剧本用最中国、最传统的方式一字不落地演了下来,纯靠颇具张力的表演牵引着观众,将这场关于“人生无意义”的探讨从头看到尾。

有一个说法是,早在2005年,吴兴国筹备戏曲版《等待果陀》时,就被“贝克特版权中心”严格要求“必须忠于原著”且“禁止任何形式的配乐”。

面对这一要求,吴兴国当时有些傻眼,因为“以歌舞演故事”是戏曲的基本法则,如果抛开戏曲音乐,“戏曲版等待果陀”还如何成立呢?

现在看来,如果确实如此,“贝克特版权中心”的要求实在是间接成就了一场伟大的演出。未加配乐的清唱更渲染了《等待果陀》企图表达的凄凉、孤独的气质,演员口中时不时“溜达”出的人声锣鼓点,更使全剧朴素而具有灵气,几个让观众欲罢不能的笑点都是基于这种轻松而顽皮的口头伴奏之上。“不可删改一字”看似是针对文化底蕴截然不同的东方国家而出的大难题,然而《等待果陀》一句一句地解决了这个难题,使得整部戏剧那样熟悉又那样陌生,似乎诉说着西方人的故事,又似乎在讲述了东方人的困境。极具张力的表演,“形式创新”与“忠于剧本”之间良好的“度”的拿捏,热闹气氛之中所漫溢出的“悲凉无望”的情绪基调……无不散发着这一版《等待果陀》中浓烈的大师风范。

《等待果陀》的成功之处,还在于它让我们重新认识了贝克特。

曾经有那么一段时间,无论是哪一位导演排起《等待戈多》,都要使演员们眉头紧锁,一脸高深,“人生无望”这个主题似乎太严肃了些,我们在敬畏贝克特、推崇贝克特的同时,也对舞台上那些板着脸的面孔产生了疑惑。我们与《等待戈多》之间的距离感,直接导致了大家没办法将《等待戈多》中讲述的无望与我们的实际生活联系在一起。

百度百科上说“《等待戈多》这部戏,反映的是第二次世界大战后资本主义世界普遍的空虚绝望的精神状态。”

既然是资本主义世界空虚绝望的精神状态,跟我等社会主义接班人又有什么关系呢?吴兴国用最最中国化的戏剧表演形式反驳了这一观点。

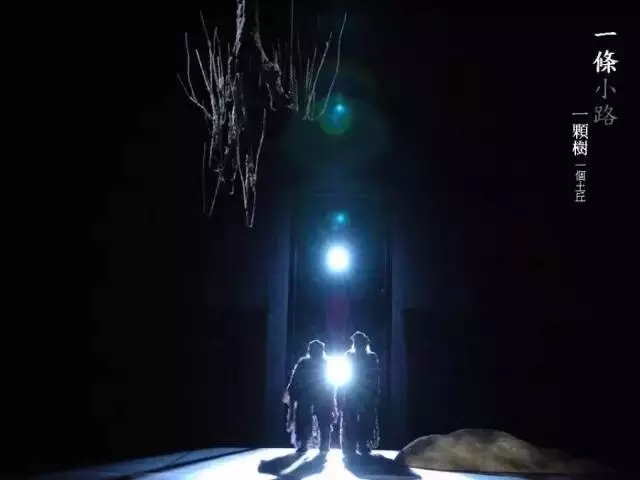

西方有《圣经》,东方有《佛经》,西方有上帝,东方有佛陀。然而无论是西方还是东方,“信仰”的力量终有局限性,“我们从哪来,最终到哪去”的问题被世世代代的哲人们解释来解释去,却依然没有个正确答案。无论哪一种文化下成长起来的人都不可避免地走进寻找人生意义的洪流,都怀抱着遥远而无期的希望走向同样无望的归属。《等待果陀》舞台上那棵倒悬的老树,像一只被岁月打磨得满是褶皱的老人的手,那似乎是我们的手,也可能是上帝的手,伸进命运的漩涡中无望地搅动和打捞。每一幕戏的开场和结局都是“哭哭”和“啼啼”两个流浪汉打扮的人,随着倍显苍凉的古琴音乐,逆光走出和消失在舞台上。他们衣衫褴褛,被无休止的等待折磨得神经兮兮,却依然逃不掉每日出现在这里“胡扯”到天黑的命运。这两个中国武侠小说里“老顽童”形象的人物,打消了我们对原著中“福拉基米尔”和“爱斯特拉冈”两张西方面孔的距离感。那段毫无违和感的古琴音乐和那棵显然是中国传统书画中走出来的枯树,使我们真真切切地意识到“这就是在我们脚下的土地上发生的故事啊”。

“穷途末路就是全人类”,展现这个论点,《等待果陀》做到了。

有趣的是,虽然《等待果陀》用两个丑角“欢天喜地式的绝望”又给我们上了一堂哲学课,但从剧场里走出来的观众们,却没有一个是哭丧着脸的。

观众们相同的痛苦与困惑似乎都在这部戏中得到了极大的疏通与发泄,《等待果陀》在戏内没给我们任何希望,却让看过戏的我们,与邻座两旁的戏友,与台上台下一起等待果陀,找不到出路的“狱友”相视微笑,化解了孤单。

诚然,人生苦短,意趣索然。

但这并不妨碍我们在得知人生真相后继续没心没肺地等待和寻找,在人生路上,一起哼一支循环往复的歌。

评论