在发改委对400多种药品的价格进行了调整后,药价平均下调幅度达到20%,但血液制品价格却出现逆势上涨。价格逆势上涨的背后,血液制品行业到底凭什么?这一市场机会到底有多大?又属于谁?

我们先来了解一下当前血液制品行业的情况。

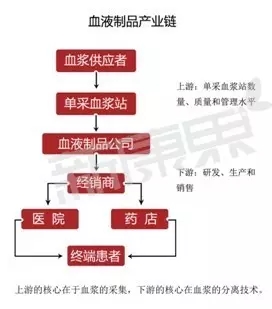

血液制品的原料是血浆,主要由血浆站附近的居民提供,血浆到产品这个过程在生产企业内部完成。产品经过质检部门签发后,直接销往医院或药店,最终交付至患者手中。

在整个产业链中,处于上游的单采血浆站的数量和质量是核心瓶颈。截止2015年,我国共有单采血浆站只有203个,这些浆站主要分布于我国的中西部,“一对一”地由血制品企业单独控股,并向其单独供浆。著名血制品公司华兰生物目前名下就建有浆站18个,集中分布在河南、重庆和贵州。

血液制品的行业壁垒

目前,血液制品主要面临政策、浆源和生产能力三大壁垒。

1、政策壁垒

血液制品关系人民群众的身体健康与生命安全,因而受到了国家的严格监管严格。监管范围包括产品进口及外商投资,血浆采集过程与血浆站设立,血液制品生产管理,上市审批与定价等,行业的发展与政策的变化息息相关。血液制品行业的政策壁垒主要体现在以下三点:

1.生产企业不再增加。2001年,《中国遏制与防治艾滋病行动计划》规定,不再新批血制品生产企业,截至2015年3月31日,全国约有28家血液制品生产企业,其中25家的GMP证书仍在有效期内;

2. 新增浆站的企业资质要求高。2008年出台《单采血浆站管理办法》,规定新设浆站的企业不得少于6个品种(承担计划免疫的企业不少于5个),且同时包含白蛋白、人免疫球蛋白和人凝血因子三大类,目前超一半血制品企业不满足要求;

3. 大部分血制品不允许进口。鉴于血液制品的特殊性和极高的安全性要求,我国对血液制品进口采取严格的管制措施。1985年规定除人血白蛋白之外,禁止其他血液产品进口。2002年,禁止从疯牛病疫情国家进口人血白蛋白。但是由于我国企业制造凝血因子类产品能力有限,而市场需求非常高,国家分别在2007年11月允许进口重组人凝血因子Ⅷ,2008年批准注射用重组人凝血因子Ⅶα。

2、浆源壁垒

巧妇难为无米之炊,由于浆站是“一对一”给血液制品公司提供血浆,浆站就是企业制造的原料基础。我国对单采血浆站设立和管理有非常严格的规定,主要有以下三个方面:

1. 单采血浆站设立符合单采血浆站设置规划,在一个采浆区域内只能设置一个单采血浆站,并经省、自治区、直辖市人民政府卫生部门批准,报国家卫生部门备案;

2. 单采血浆站由血液制品企业设立。2006年,我国颁布的《关于单采血浆站转制的工作方案》规定:原卫生管理部门的采血浆站转让给血液制品生产企业,实行管办分离,血浆站实行GMP认证,企业对血浆站负全部责任;

3. 血液制品生产单位注册的血液制品品种不少于6个品种(承担国家计划免疫任务的血液制品生产企业不少于5个品种),且同时包含人血白蛋白、人免疫球蛋白和人凝血因子类制品。

当前我国很多血液制品场家分离技术落后,因此设置单采血浆站困难,血浆站数量增长缓慢。

3、技术壁垒

血液制品的生产虽然不涉及合成的步骤,但是对分离技术要求非常高。因为组分多为蛋白质类化合物,这些化合物性质有一定的相似性,分离门槛高。其中白蛋白分离技术门槛最低,但是国内大多数企业使用低温乙醇工艺结合层析分离法进行生产,而国外大型公司采用全程柱层析技术,得出的产品纯度高,产品定价高。又比如静丙、凝血因子等产品,其特殊的化学结构对分离环境要求非常高,当前我国许多血液制品企业无法满足这些生产条件,将最具利润的成分都废弃掉了,直接影响了生产线的成本与收益。

我国血液制品行业发展的现状

1、供不应求

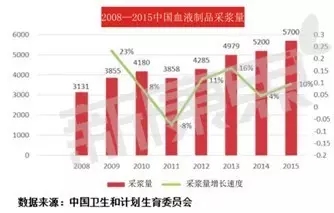

2011年,当时卫生部透露我国原料血浆需求量为8000吨,而随着我国经济的发展、患者对医疗治疗的要求不断提升,保守估计我国当前的原料血浆需求量在12000吨。而我国2015年采浆量约为5700吨,缺口明显。下图为近几年采浆量:

由于我国早期出现过采血不规范事件,多年以来国家不断规范血液制品市场,从2001年起,我国不再批准新的血液制品企业。截至2013年末,中国血液制品生产企业只剩下31家,能正常经营的只有26家,是非常典型的资源稀缺型行业。从销售收入上来看,根据血液制品公司的市场数据估计,我国血液制品市场的规模近年保持平稳增长,2015年整体规模接近200亿。

当前,由于我国医疗市场发展原因,血液制品的用药结构与水平和国际市场有着显著的差异。国际市场上,凝血因子为主流用药,其次是免疫球蛋白和人血白蛋白。而在我国,人血白蛋白仍居主位,其次才是免疫球蛋白和凝血因子类产品。在我国,从血浆提取血液制品的种类多为4-11种,远少于国外企业的17-20种。国内,人血白蛋白/免疫球蛋白/凝血因子产值占总产值份额分别为50%、42%、8%;而国外同类数值分别为25%,25%,50%,真正高附加值产品凝血因子类在国内多被浪费了。

长期以来,我国发改委对血液制品的零售价实行最高限价,由于生产成本高,限价大大地限制了血液制品生产企业的生产积极性。去年5月份,国家开始取消最高限价,血液制品价格出现增长,使得血液制品产业生产积极性提高,盈利能力增强。据调研,取消限价以来,纤维蛋白原价格提高约150%,破伤风免疫球蛋白提高70%,静注免疫球蛋白提升15-20%,人血白蛋白由于进口产品多的原因价格保持平稳。

随着医疗技术与观念的不断前进,未来我国各类免疫球蛋白、凝血因子类产品占血液产品产值的比例肯定会得到提升,但是由于生产技术的限制,短时间内仍然会是供不应求的局面。

2、群雄逐鹿

上文提到血液制品行业正面临三大壁垒,而浆源壁垒导致了2014年以前血浆站数量增速缓慢。2011年,贵州省卫生厅通知关停16家采浆站,当年贵州全省就只剩下4家单采血站,采浆量下降720吨。直到2015年,由于国家重视提升整体市场采浆量,浆站数量出现了较快增长,达到203个,而血液制品企业数量仍然为31个,主要分布在广西、贵州、湖南、安徽、山东、江苏等18个省份。

集中度提升大势

除了血液制品的用药结构与水平和国际市场有着显著的差异外,在集中程度上,与国外相比,国内血液制品市场也较为分散,但是集中化的趋势也已经非常明显。

目前全国前五的血液制品公司已经控制了大部分的浆站资源,旗下的浆站数量占全国总浆站数量的60%以上。由于政府在血制品企业准入等政策上设置了高门槛,所以大型公司在设置浆站方面更有优势,这一占比在未来还将不断扩大。政府鼓励行业整合,目的在于淘汰小型企业,发展大型企业,达到充分利用血浆资源,促进行业的发展,更重要的是有利于监管,保障血液制品的安全性。

在《单采血浆站管理办法》政策的限制下,2013年,我国华兰生物、上海新兴、上海莱士、成都蓉生等31家血液品生产企业中,仅有不到10家具备新浆站资质。建立新浆站资质已经成为血制品公司未来发展和保持行业竞争优势的重要保障。这项政策壁垒一定程度上对大型血制品企业的发展具有推动作用。如此,拥有新浆站就可以实现规模效应,行业出现了一次分化,我国血制品企业并购行动蠢蠢欲动。比如上海莱士。

2013年7月,上海莱士以18亿完成对郑州邦和的并购后,次年9月,又斥资47亿收购同路生物,上海莱士在血制品行业的扩张雄心可见一斑。

在并购郑州莱士与同路生物之前,上海莱士共有7种血液制品产品。并购发生之后,上海莱士共拥有11个品种的血液制品批准文号。与此同时,公司取得了5家单采血浆站批文,采血浆规模上升,达800吨。上海莱士俨然已经成为了行业龙头,结构合理、品种齐全、血浆利用率高。从财务数据上看,2012年上海莱士净利润2.25亿元,2014年合并郑州莱士之后净利润增加至5亿元,15年净利润上升至14.4亿元,并购效益显而易见。

不止上海莱士,以下几个也是经过兼并收购形成的大型血液制品企业:

中国生物技术集团公司是目前国内最大的血浆生物医药制品公司。2009年开始,中生集团采用并购为主,自建为辅的浆站扩张模式,使得公司获得了高速的发展。实际控制的天坛生物为我国一类疫苗的主要供应商之一,该公司于2010年收购成都生物制品所控股的成都蓉生药业,获得其90%的股权。成都蓉生药业为我国血液制品行业的领军企业之一,公司下属有11个浆站,浆站主要分布在四川省,辐射区域人口密度大,血浆资源丰富。天坛生物原有血液制品产业共有4个浆站,在并购之后全部注入成都蓉生,血浆资源的整合也使得天坛生物血液制品业务得到了进一步的提升。至此,天坛生物也一跃成为我国血液制品行业的龙头企业之一,而其所依托的中国生物技术集团公司的行业实力也可见一斑。

山东泰邦生物是国家定点、山东省唯一的以血液制品为主,集科研、生产、经营一体化的国家级高新技术企业。自2010年起,华平投资集团持续买入山东泰邦生物股票,持股比例迅速攀升,到2011年已跃升为泰邦生物第一大股东。在这五年的时间里,山东泰邦生物股价累计暴涨7.58倍。财报显示,泰邦生物2014财年总营收同比增长19.6%至15.1亿元,净利润同比增长29.9%至4.4亿元。华平投资集团因此身价倍增。

可以说,血液制品行业的并购,将大大加速大企业的发展。因此大型血液制品企业纷纷通过兼并重组获得新建浆站,相关龙头企业已经摩拳擦掌,兼并收购成为其中长期战略规划中的重要内容。

血液制品行业的兼并收购早已不常见,那么兼并收购实际给血液制品行业会带来怎样的影响?

1、浆源集中带来规模效应

通过兼并收购,大型企业掌握了更多的单采血浆站,并依据政策优势进行采浆站扩建,采浆量的上升将带来规模效应,规模效应不仅会大大提升企业的收入,还将解决我国血液制品供不应求的现状。

2、解决成本“刚需”

原料成本。不同于普通药品的是,血液制品的原料成本占总成本的40%—45%(普通药品仅为5%—10%)。这不仅是因为浆源限制而要给予献浆员的补偿,也是因为严格的行业监管控制使得浆站运营费用及血浆处理费用居高不下。这就迫使企业尽可能从分利用浆源,从同批次血浆中提取尽量多种类的产品,并提高使用率。大型血制品企业依托强大的经济实力,并购能解决小企业的原料成本问题。

研发费用。血液制品行业是一项研发投入极高的行业,一般国际上一线企业研发投入可以占到总成本的10%—15%。据统计,我国血液制品企业的研发成本普遍比较低,一般只占到总成本的5%—7%。血液中的蛋白种类是先天存在的,并不需要过大的研发投入,研发投入大多被用于开发重组凝血因子等分离技术要求高且价值高的成分。小型血液制品企业几乎不可能在研发这一项进行过多的投入,因此只能简单的分离蛋白出制品,导致血浆中其他成分的浪费。行业的集中有利于整合各企业的研发技术,集中精力和财力研发新的分离技术,提高血浆利用率,丰富血制品产品线。

设备成本。血液制品生产要求高,保障型设备投入大,无论企业生产规模大小,其生产所需的检测,净化辅助设备均需要大量投入,因此,大型生产企业可以更好地摊博成本,生产明显的规模化效应。

3、保证产品品质

血液制品直接由人体血浆制成,使用时也通过注射直接进入人体,因此在生产过程中任何环节造成的病原体污染都会使患者遭受感染,因此,保证血液制品的品质不仅关乎患者生命健康,也是血液制品企业的使命所在。2007年,广东佰易违规生产静丙造成患者感染丙肝;2008年,6名患者注射江西博雅生物生产的静丙后死亡。这两起事故被定性为严重不良事件,在产品生产流程控制上,很多小企业往往受利益驱动,检验环节减少,导致产品出现问题。而大型血制品企业无论是在规模、设备、人力、财力、管理上都占有优势,大规模有利于成本的摊薄,并且管理者品质意识强,往往能把关各个生产环节,保证产品品质。

我国血制品行业的集中,除了对浆源的掌握,还利于新型血液制品的研发,更利于国家对于血液制品卫生安全的把控,增强了企业在国际上的竞争力。目前,我国血液制品企业已经在走向集中,但是仍然有很大的并购空间,如果企业能够进行正确的并购,盈利能力一定会得到提升,国内血液制品供不应求的局面也会得到改善。

那么中国血液制品市场是否会像美国一样走向寡头垄断?笔者认为会,或许只是时间长短而已……

本文来自新康界(XKJ0101)微信公众号,转载请注明出处

评论