记者 |

编辑 | 黄月

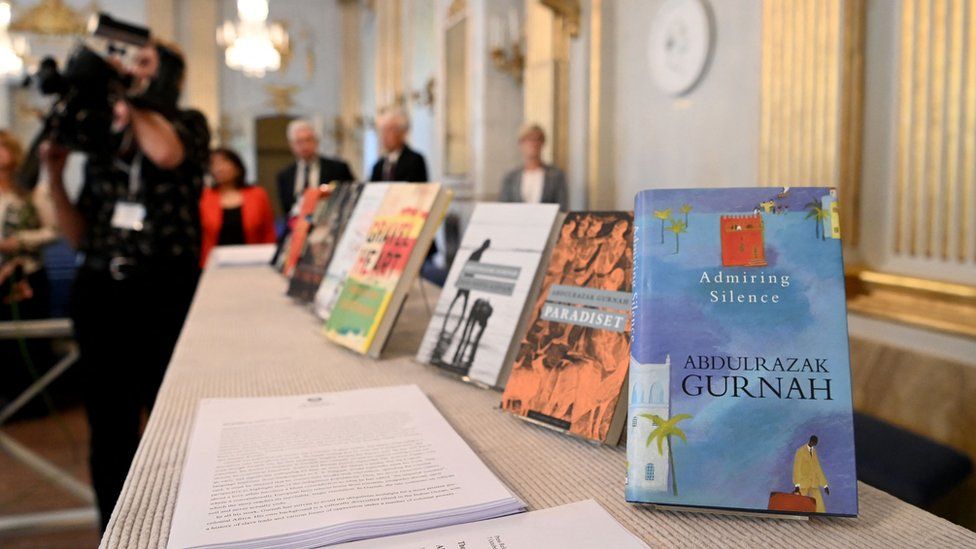

2021年度诺贝尔文学奖授予坦桑尼亚小说家阿卜杜勒拉扎克·古尔纳(Abdulrazak Gurnah)的消息传出后,我们发现,中文世界几乎没有出版过这位作家的作品,很多人都在社交网络上发问:这位作家到底是谁?事实上,不光在中国如此,外国的媒体也在问“who is Gurnah”,就连坦桑尼亚本土读者也不太熟悉这位作家。

在诺奖公布次日,上海外国语大学东方语学院斯瓦希里语专业教师马骏接受了界面文化(ID:booksandfun)的采访,他提到,中文媒体在报道中将古尔纳称为坦桑尼亚作家的做法欠妥,因为在这位作家离开故乡时,坦桑尼亚这个国家还不存在,有的只是海洋上的桑给巴尔和大陆上的坦噶尼喀。“很多人认为古尔纳只是一个桑给巴尔人,不能当作坦桑尼亚人看待,(坦桑尼亚政府)对古尔纳的宣传可以说是给自己身上贴金的行为,”马骏表示。

殖民者的撤离、政权的更替、炮火与杀戮,古尔纳离开故土后经历了漫长的离别和漂泊,又从历史的夹缝跌落至大陆与大陆、大洋与大洋之间的鸿沟。我们该如何理解其中的身份转变与暧昧性?又如何看待这些经历对其文学创作的影响?

马骏注意到,古尔纳对身份问题的探讨经常以语言问题为依托。他的小说《遗弃》和《天堂》中都出现了大量人物语言不通的情况,翻译是流散之人必经的日常生活,而如果说一个人的身份是建立在母语之上的话,他们又会陷入两难的处境——“一个不被发达世界知晓的语言,究竟是故土施加在身上的枷锁,还是故土在内心的遗骸呢? ”

当小说中的母语问题蔓延到现实世界,尽管这两年诺奖评委会声称要“去欧洲中心主义”,但关注跨文化的移民获奖作家石黑一雄与古尔纳都是用英文写作的。马骏对此也有自己的质疑——斯瓦希里语文脉络悠久,有成熟的评价体系和庞大的读者群,但这些都很难在东非以外的地区看到,是否只有用英语写作才能让本土的历史被外界知晓呢?

肯尼亚作家恩古吉·瓦·提安哥也是今年诺奖的热门人选,始终位居赔率榜前几位。他同古尔纳一样曾留学英国,但在1977年放弃了英文写作,改用农民可以看懂的吉库尤语,并因为抗议强制英语教育及一部戏曲作品遭当局逮捕,获释后一直过着流亡生活,直到肯尼亚前总统阿拉普·莫伊下台。近几年来,恩古吉一直在诺奖赔率榜上名列前茅,却始终没有获奖,这是否和他选择的写作语言有关,我们尚未可知。不过马骏认为,虽然这两位作家都反殖民,但恩古吉更有“战斗性”,他提倡以母语为一切本土知识的立足点,更注重非洲本土性和主体性,或许是他久久未能得奖的一个原因。

我们当然可以批评诺奖在做出开放姿态时未能改变其保守,但我们必须注意到的一个现状是,非洲文学在中国的接受情况也并不乐观。马骏认为,古尔纳等非洲作家的作品很少出现在中国读者面前,一方面有出版社的经济效益的考虑,一方面也是因为出版环境导致出版商在选择时变得更加保守,非洲还有大量没有得过国际大奖的文豪级作家不为外界所知。

“非洲能有什么文学?”这个问题就像问非洲除了贫穷、战乱与艾滋病之外还有什么一样,暴露了说话人的无知,我们如何认知某地的文学,在很大程度上反映了我们对彼地文化、历史、政治的了解多少,也折射了我们对他者的态度。

01 古尔纳写作的最大特点是不给笔下的角色好下场

界面文化:Abdulrazak Gurnah的名字该怎么翻译?

马骏:现在对古尔纳有两种译法,一种是古尔纳,还有一种是格尔纳,我认为前者更好。因为这个词的词源是印地语,“格”则是英语发音,前者更加尊重本源。

界面文化:你是什么时候开始接触古尔纳的作品的?阅读的时候有怎样的印象?

马骏:2017-2018年在坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学读硕士期间,在导师的推荐下,我不仅阅读了斯瓦希里语文学作品,也选读了部分坦桑尼亚的英语文学作品。我阅读的第一部古尔纳作品是《天堂》(他在2020年出版的新书Afterlives延续了《天堂》的文本设定),发现他的语言非常流畅和优美。在我看来,古尔纳写作的最大特点是不给笔下的角色好下场,也就是没有圆满结局,这一点吸引了我。因为我做斯语研究也涉及到部分口述文学的田野调查,那时候就发现古尔纳的作品和很多东非传统口述故事一样有相似的悲剧性叙事。所以说他的作品既有虚构性,也在现实中有所呼应。

界面文化:在媒体报道中,古尔纳被称作“坦桑尼亚作家”,确切地说,他算不算坦桑尼亚人?你怎么看待古尔纳的身份问题?

马骏:现在流行的说法是,古尔纳是20世纪60年代末以难民的身份来到英国的,1963年桑给巴尔(Zanzibar)在英国统治下进行了和平解放,之后阿比德·卡鲁米总统的政权导致了对阿拉伯裔以及南亚裔公民的压迫和迫害,桑给巴尔革命还在1964年发生了大屠杀。其实,这在历史学界也是有待商榷的说法,因为英国殖民者离开桑给巴尔的时候,留下的是少数阿拉伯裔统治大多数非洲裔的政治结构,必然导致阿拉伯裔虽然有长期统治的惯性,但经历过民族独立运动,占人口大多数的非洲裔不太能接受这样的权力分配,所以必然导致革命。

很多人说古尔纳是阿拉伯裔的桑给巴尔人,因此受到了压迫。但是实际上,像他这样混血裔的桑给巴尔人其实就是斯瓦希里人,只不过在那样特定的背景下,阿拉伯裔以及南亚裔的斯瓦希里人受到了相对不公的待遇,导致他出走到英国。他出走时才18岁,一直到1984年才回到桑给巴尔。在漫长的离家过程中究竟是什么身份?这对很多人理解古尔纳也造成了困扰。

比如说,诺奖颁布以后,坦桑尼亚总统萨米娅·哈桑(Samia Suluhu Hassan)在推特上对古尔纳表达了祝贺。但其实很多坦桑尼亚人不认为这是他们的骄傲,因为古尔纳离开桑给巴尔的时候,还不存在坦桑尼亚这个国家,当时还是坦噶尼喀大陆和桑给巴尔这两个分开的、各自独立的政体。所以也有很多人认为,古尔纳只是一个桑给巴尔人,不能当作坦桑尼亚人看待,(坦桑尼亚政府)对古尔纳的宣传可以说是给自己身上贴金的行为。

02 语言和身份在非洲文坛是相伴相生的一对元素

界面文化:你怎么看待古尔纳的写作特色,比如说对身份问题的书写?

马骏:对古尔纳身份的讨论也印证了古尔纳作品对身份问题的关注。从他的十部作品中我们可以看到,他一直关注流散在外的非洲人的身份认同。这也是当下社会对古尔纳作品深刻的影响。古尔纳不仅关注难民,他对语言这个媒介在全球视域下的作用也有非常深刻的理解。

古尔纳的作品《遗弃》中出现了两个非常重要的人物——来自英国的东方学者皮亚斯和来自非洲的蕾哈娜。他们各自只懂一点儿阿拉伯语,沟通时只能用蹩脚的阿语沟通,不知道彼此了解了多少对方的意思,但这并不妨碍他们最终相爱。在他的代表作《天堂》里,人物在旅行过程中也经常遇到语言不通的情况,所以需要翻译。翻译的重要性以及翻译的选择就成为了塑造故事情节的重要元素。

对语言的讨论和思考也是古尔纳作品的一个亮点。流散的人应该如何确立自己的身份?(如果要靠的)是语言的话,那么一个不被发达世界知晓的语言,究竟是故土施加在身上的枷锁,还是故土在内心的遗骸呢?在《天堂》里,斯瓦希里语文本的元素很常见,还有阿拉伯语和波斯语的诗歌,以及南亚、印地语等文化元素。

界面文化:古尔纳的后殖民写作的与众不同之处在哪里?

马骏:对于古尔纳的作品,我们经常听到一个说法是他打破了传统,颠覆了殖民主义的视角,突出了原住民的视角。古尔纳的作品一直在尽量避免对更原始的、殖民前的非洲的普遍怀旧。我们经常在其他非洲作家作品里看到对殖民时期以前的非洲的追忆,但古尔纳不是这样的。

这也和他出生于桑给巴尔有关。桑给巴尔在整个东非大陆是一个特殊的区域,因为从公元10世纪开始,就有阿拉伯裔和南亚裔、葡萄牙、阿曼甚至是来自东南亚地区的旅客往来于此,相对来说,桑给巴尔始终是一个国际化的区域,是文化多元的地带。在这样的背景下,古尔纳对于殖民前的原始平均主义、部族主义的原始乌托邦的感知相对是薄弱的。

古尔纳的作品大多是通过记忆来追溯过去在桑给巴尔和环印度洋贸易带发生的事情,并不局限于“后殖民主义”的视野,这也和他个人经历有关。因为他本人年少时就流亡英国,记忆是他所拥有的故乡。古尔纳的几乎每一部作品都是通过主要讲述者的记忆来回溯过往在遥远故土的经历。

界面文化:你怎么看待诺贝尔文学奖评委对古尔纳的介绍和评价?

马骏:诺贝尔文学奖评委对古尔纳的介绍转引了古尔纳的话,声称他年轻的时候在桑给巴尔没有接受任何本土文学的影响或者说教育,我认为这其实有待考证。

整个东非地区的文学横向分为斯瓦希里语文学和英语文学两大类。我们很难在全球的文学视域内看到有关斯瓦希里语文学的讨论,但是在坦桑尼亚,斯瓦希里语文学的脉络是悠久的,可以分为三个主要阶段,即传统的口述文学时期、传统的书面文学时期和现代书面文学时期。所以说,本土语言一直存在,而且有着非常成熟的、庞大的读者群体,有成熟的本土语言文学教育的机制和本土语言文学批评的机制,但所有这些内容都很难在东非以外的地区看到。

是不是只有英语的作品才能被外界知晓?是不是只有英语的作品才能代替非洲人表达自己的感受呢?这样一个庞大的、以本土语言书写的作者和读者群体被笼罩在“诺贝尔奖”的光环背后,是不是会越来越不可见?而古尔纳此前接受的教育难道真的没有涉及到如此丰富的斯瓦希里语文本吗?我认为这是非常值得思考的问题。

界面文化:在东非地区,古尔纳这样用英语写作的作家和用斯瓦希里语写作的作家谁拥有更大的读者群呢?

马骏:现代坦桑尼亚书面文学的启蒙来自19世纪60年代德国人殖民坦噶尼喀大陆之后,他们把斯瓦希里拉丁化了。基督教的传教也在一定程度上使本土黑人文盲率下降,传教士还用斯瓦希里语翻译了大批欧美文学的作品,也包括希腊神话、《一千零一夜》等。现代斯语文学虽然有非常浓重的殖民文化的底色,但是最早也是用斯瓦希里语推广的。一战后英国人接管了坦噶尼喀大陆和桑给巴尔,又有一批新的英国文学家、教育家、传教士来开班教授写作,但所有这些来自殖民者的教育也塑造了现代的斯语文学——也就是说,现代的斯语文学一直是有延续的。

在东非大陆,英语文学作品恰恰是可能没有斯瓦希里语文学强势的分类。除了这次获奖的古尔纳之外,坦桑尼亚的前外交官Peter K. Palangyo也是坦桑尼亚非常有名的英语文学作家,他的Dying in the Sun也曾经入围布克奖和英联邦作家奖,M.G.瓦桑吉也是在海外非常著名的以英语书写的作家。相较于这些作家,东非的读者群对斯瓦希里语文学作品的接受度更高,因为斯瓦希里语不仅是坦桑尼亚、肯尼亚、乌干达的官方语言,也是非洲民族独立运动时期用来凝聚非洲人的语言——它不仅是一种语言,也是一种身份、一种符号。有人可能会批评古尔纳说,虽然你是非裔作家,但你一直用英语写作,不用母语写作是值得怀疑的。语言和身份在非洲文坛是相伴相生的一对元素。

03 与古尔纳相比,恩古吉更有战斗性

界面文化:近几年来诺奖赔率榜上一直名列前茅的非洲作家其实是肯尼亚作家恩古吉·瓦·提安哥,在你看来,诺奖为什么没有选择恩古吉?

马骏:古尔纳除了是作家,还是文学评论家和教育家,古尔纳本人自己的研究对象就包括恩古吉,这很有趣也很割裂。在非洲以本土语言书写的作家和以英语书写的作家,其实大家的关系是友好的。古尔纳获奖之后,我的很多斯瓦希里语文坛的朋友也很高兴,没有很多身份上的龃龉和其他的质疑。

跳出文学评论家的范畴,古尔纳反殖民,恩古吉也反殖民,但是恩古吉的反殖民实践和立场相对来说是比较激进的。2020年11月,我参加了肯尼亚内罗毕大学建校50周年的线上校庆活动,恩古吉也以视频的方式参会,他在活动中提出,更希望非洲作家用本民族语言去书写,希望非洲作家可以写更多与非洲大陆连接更紧密的内容。流散的非洲作家书写的大多是和移民、身份、后殖民相关的(主题),其实本土语言文学的范畴里大家关注的问题五花八门,但是所有这些内容都很难被外界看到,这也是恩古吉很痛心的。

他说,如果我们本民族的人都不用非洲语言书写的话,别人怎么才能了解你呢?恩古吉当时提出了“母语-斯瓦希里语-其他常见通用语”的核心理念:母语(Lugha ya Mama)反映本土文化,所以母语应作为一切本土知识的立足点;在此基础上,非洲人应掌握利用斯瓦希里语阐述本土知识的能力,因为斯瓦希里语作为跨越非洲各国、各民族边界的本土语言,可以使来自不同群体的非洲人克服母语不通的沟通障碍,相互交流;最后再思考如何将本土语言所阐述的知识译成其他常见通用语,以便让非洲本土知识得到更广泛的传播。在学会使用母语和本土语言后,了解其他常见通用语,是一种积极的知识赋权;与之相反,若是掌握其他常见通用语而忽视本土语言的表达,则可能造成负面的文化消解。坦白说,恩古吉更有战斗性,更注重非洲本土性和主体性,我猜测这也是诺奖没有给他的一个原因。

界面文化:你认为近年来诺奖选择石黑一雄、古尔纳等移民作家,是不是反映了诺奖的某种新趋势?

马骏:移民其实是一种跨文化的符号。移民既不属于原先的文化语境,也不属于新的文化语境。我想诺奖可能更加关注全球化视野下跨文化带来的各种问题。而跨文化带来的各种问题最集中的就体现在移民身上,所以诺奖会持续关注移民作家。这是当下这个全球化时代的重要问题,也是重要的文学母题。假如从这个预设出发,我们也能够理解米兰·昆德拉和村上春树没有获得诺奖的原因。

04 中文世界里的非洲作家主要靠英美大奖推荐

界面文化:为什么古尔纳等非洲作家的作品在中文世界较为少见?

马骏:昨天一开奖,大家都说没有听说过这个人,但其实古尔纳是非洲流散文学中的一个重要角色。事实上,不管是用英语书写的非洲作者还是以本土语言书写的非洲作者,作品想要被外界知晓,最主要的途径就是出版商的推荐。在改革开放初期,有很大一批非洲本土语言的文学作品被译介成中文,我自己手头就有十本左右当时的译作,这些基本都是政府主导的翻译工作。因为国内外文局此前有专门的斯瓦希里语办公室,作为官方机构,引进非通用语作品的时候可以不太考虑经济效益。但是国内出版商在引进外国文学作品的时候,更多看重作品的话题度、经济效益,再加上出版业的现状,会导致出版商的选择更加保守。如果引进会亏本,那为什么要引进?

可是,我们怎么判断会不会亏本?如果没有成熟的文学批评体系,很难判断引进哪个非洲文学作品不会亏本。这时候能参考的只有欧美的出版商、文学评论界的推荐。在21世纪,我们能看到的非洲作家,包括索因卡、库切等,都有着相似的身份——他们都是在英美主导的文学奖项中获过奖的人。

在这之前翻译成中文的,比如坦桑尼亚的E·凯齐拉哈比、夏班·罗伯特、易卜拉欣·侯赛因等人,虽没有获得过任何欧美出版商主导的文学奖,但是他们在东非当地是非常有名的甚至可以说是文豪级别的作者。只有通过当时中国斯瓦希里语语言研究者的引进,他们才能被中国读者看见,但现在缺少这种渠道。而且就算引进了,也缺少文学研究者将它们介绍给读者,我认为不免是一大憾事。

(感谢陈以侃对本文的帮助)

评论