本轮全球能源危机的背景是什么?

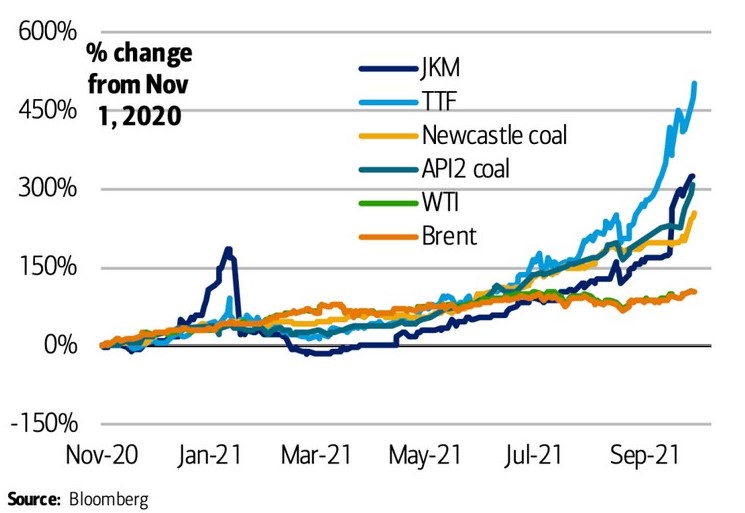

事实上,全球能源价格的上涨并非从今年9月才开始,而是从去年下半年就已经出现端倪,只是此前的涨幅并不像9月以来那么剧烈。去年上半年疫情暴发初期,全球各国采取严格的封锁措施,交通出行需求大幅下降,能源生产和需求也随之暴跌。2020年4月,西德克萨斯州中质原油(WTI)价格一度跌至前所未有的负40美元。第一波疫情结束后,最严格的封锁措施得到了一定缓解,能源价格就已经开始上升。而随着全球主要国家从2021年1月开始接种新冠疫苗,欧美各大经济体逐渐解封,能源需求也开始迅速回升,从需求端带来了能源价格的上行压力。今年3月以来,各类化石能源的价格都出现了稳定上升的势头。

在需求迅速回升的同时,能源的生产却有所滞后。与此同时,加快能源转型的气候政策也常被质疑为“过于激进”,从而“拖累”了化石能源产能修复。

2021年1月拜登上台以来,美国政府改变了前总统特朗普时期在气候变化问题上的立场,不再继续否认气候变化、废除减排政策。拜登政府大力发展可再生能源,承诺将在2030年将碳排放量减半,在2050年实现碳中和。欧盟也发布气候变化应对计划,到2030年将减排55%。

气候政策使得全球公私部门的投资都不愿再向天然气等化石燃料倾斜,导致化石燃料产能进一步落后于需求,天然气的产能今年还有所下降。而当危机来临时,匈牙利总理欧尔班便将天然气价格飙升归咎于欧盟的碳税制度;今年2月,美国共和党人也将得克萨斯州寒潮下的电力危机归咎于可再生能源的快速扩张。

能源危机为何在9月加剧?

进入9月以来,全球能源价格涨幅突增,极端天气导致能源产量下降是一个重要原因。风电、水电、太阳能等可再生能源高度依赖天气状况。随着全球能源结构逐渐向可再生能源倾斜,能源供给也更加依赖合适的天气。近期多地的气候条件对可再生能源的生产造成了极其不利的影响,导致今年年初以来的全球能源价格上涨趋势进一步加速。

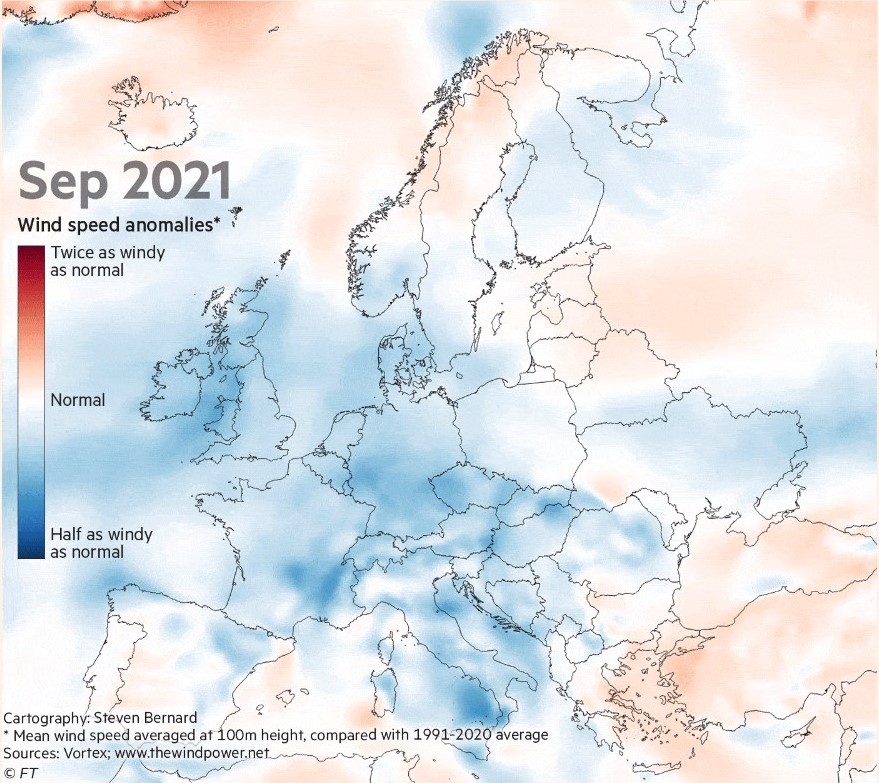

比如,今年6月以来欧洲的风力与往年相比就大幅下降,有些地方下降了15%之多。科学家目前尚不确定今年风力减小的原因,但有证据证明过去几十年间气候变化导致全球地表风速呈不断减弱的趋势。风电在欧洲具有相当大的规模,占欧盟发电总量的13%。风电的长期疲软使得欧洲不得不增加火电以填补电力缺口,进而推高了煤炭、天然气等的价格,是助推全球能源危机的重要一环。

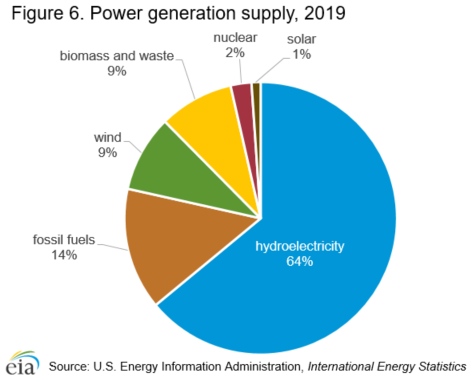

而在南美洲,巴西由于河网密布,高度依赖水力发电。水电占巴西发电总量的比例高达64%。但是今年巴西遭遇了创纪录的严重干旱。巴西矿产和能源部部长本托·阿尔布凯克(Bento Albuquerque)8月底就曾表示,巴西水电站的水位已经降至有记录的91年来最低水平。巴西不得不从阿根廷和乌拉圭等邻国进口电力以渡过难关。

除了可再生能源之外,极端天气也会直接影响传统化石能源的生产。今年8月末到9月初,飓风“艾达”登陆美国东海岸,导致当地石油生产一度暂停。印度近期的恶劣天气也影响了煤炭供应,暴雨淹没了一些矿区,也使得煤炭运输受阻。

此外,在经济全球化的背景下,一个地区的能源危机还会通过国际能源价格传导到全球其他地方。虽然电力价格在不同国家间可以有很大差异,但石油、天然气、煤炭等一次能源的价格则具有很强的全球性。

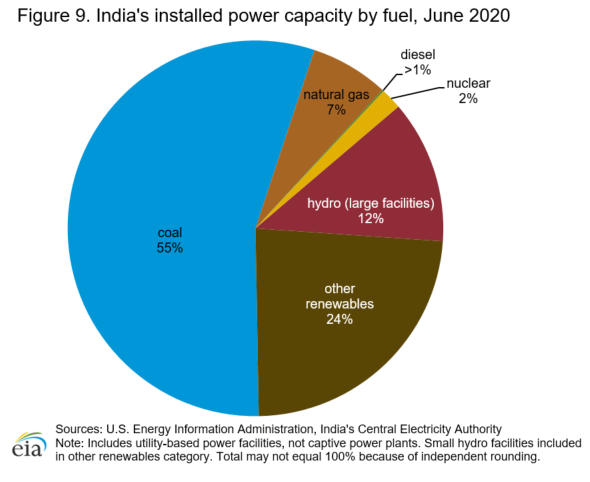

其中较具代表性的就是印度面临的能源危机。除了需求回暖、天气恶劣等因素外,国际煤价的上升也是印度能源危机的一大原因。印度每年的总发电量中煤炭占比50%以上。印度虽然是产煤大国,但煤炭产量跟不上需求,一定程度上依赖进口。2019年,印度进口了2.5亿吨煤炭,是全球第二大煤炭进口国。结果在本次能源危机中,煤价上升使印度煤电厂的煤炭库存平均只能维持4天,处在全国大停电的边缘。

随着液化天然气油轮运输增加,全球天然气市场间的相互联系也愈发紧密。比如,美国天然气价格飙升至每百万英国热单位5美元,创七年来的最高水平。原因就在于海外价格高企,出口飙升,美国天然气液化厂满负荷运行。

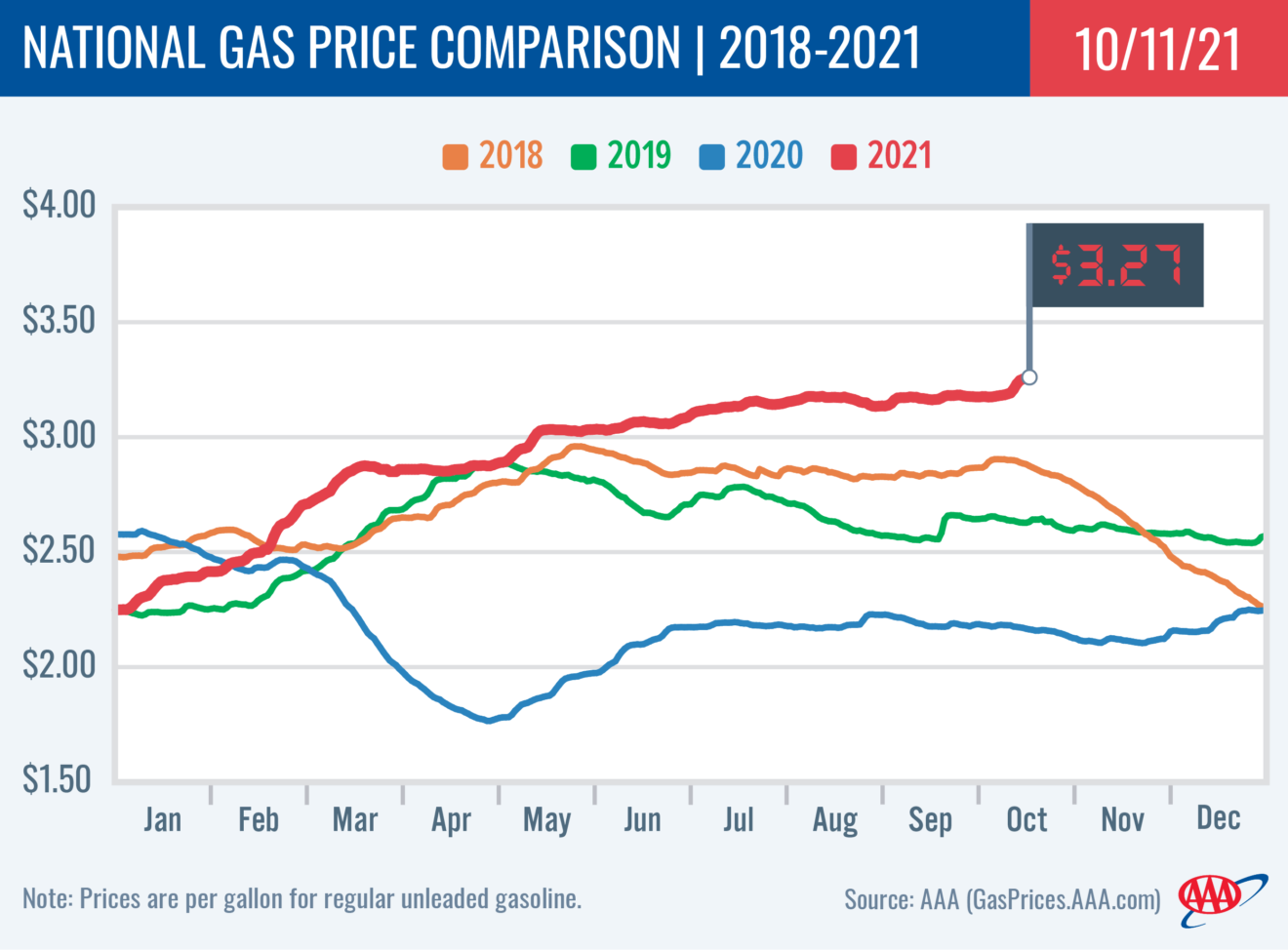

天然气价格的上涨也并不仅仅影响高度依赖天然气的国家。虽然不同国家的能源结构有很大差异,但能源价格会通过经济学上的“替代效应”从一种能源传导至另外一种能源。比如欧洲天然气价格暴涨,折合成石油价格相当于每桶200美元以上。一些产业中原本因成本过高而不愿使用的石油,相比之下此时却成为更加便宜的能源。由此助推的油价上涨传导到了大西洋彼岸的美国。WTI原油价格今年10月一度突破80美元,创7年来新高。而美国消费者面临的汽油价格也水涨船高,10月11日已达到每加仑3.27美元,比去年同期上涨超过50%。

欧洲能源危机为何格外严重?

本轮全球能源危机中,欧洲受到的影响尤其严重,在全球范围内的关注度也最高。目前化石燃料仍是欧盟第一大电力来源,占发电总量的35%。而欧盟国家由于一向较为重视气候变化和环境保护,因此近年来除了从化石燃料转向可再生能源之外,在化石燃料内部也逐渐淘汰煤电,改用排放和污染更少的天然气来发电。

据美国智库战略与国际研究中心(CSIS)文章分析,在世界各地天然气市场的联系日益密切的背景下,欧洲近年来鼓励将原本与石油挂钩的天然气价格过渡到以流动性为中心的市场价格。这都是有利于能源安全的条件,例如在全球快速输送天然气可以帮助各国应对能源短缺冲击,然而这也意味着欧洲更容易受到全球需求变动和最大的供应方俄罗斯产出波动的影响。

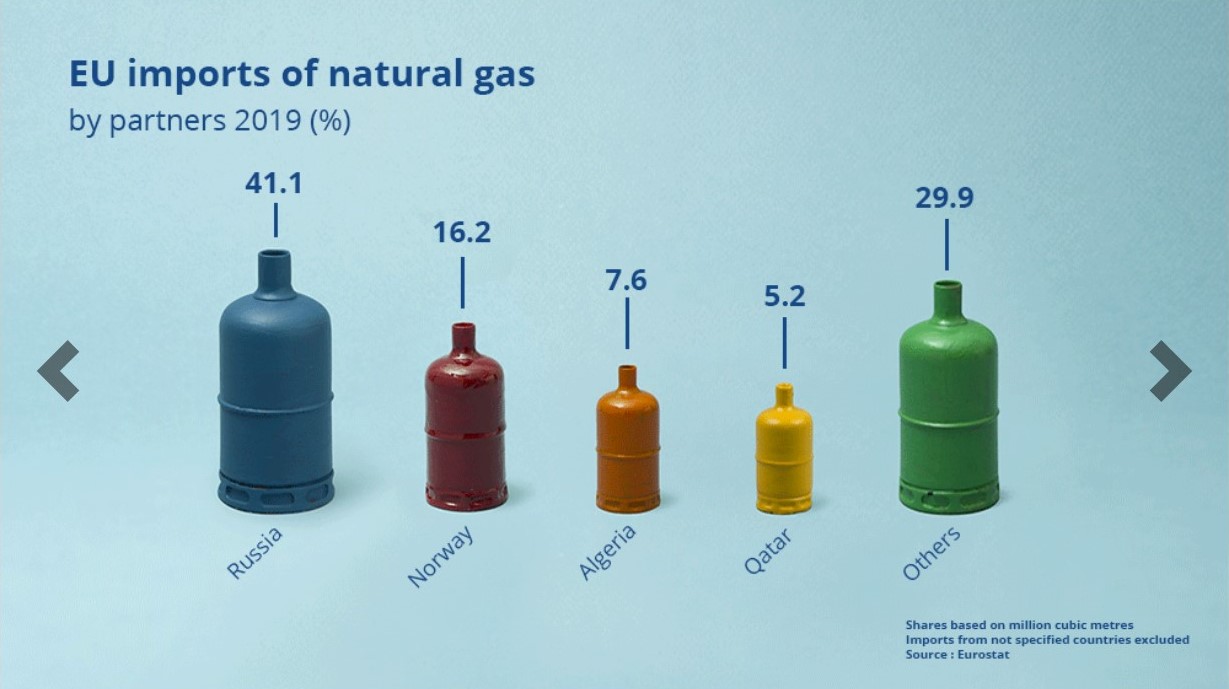

欧盟有61%的能源依赖进口,而其中从俄罗斯进口的能源最多。俄罗斯是欧盟原油、天然气和固体化石燃料的主要进口国,其中欧盟有41.1%的天然气都从俄罗斯进口。在欧盟本身天然气产量不多、北海天然气田面临枯竭的情况下,进口依赖意味着欧盟在能源危机中尤为脆弱。现在,地缘政治因素也导致欧盟的天然气供给并不乐观,欧盟与俄罗斯双方各执一词。一些欧洲国家指责俄罗斯故意减少天然气供应,以施压德国尽快审批“北溪2号”天然气管道。俄方则称自己并未将天然气作为武器,欧洲能源危机是欧盟国家自己的能源政策造成的。

哥伦比亚大学气候学院创始院长博尔多夫指出,气候政策本身正在推高欧洲能源价格。受欧洲削减碳排放许可证数量的改革影响,欧盟碳排放配额价格创下新高。较高的天然气价格刺激向煤炭转型,由此需要更多碳许可证,形成一个推高电价的恶性循环。

英国则是集各种不利因素于一身,除了全球能源价格高企、需求回升、极端天气等因素之外,疫情、脱欧乃至意外事故都助推了英国的能源危机。疫情期间的防疫措施导致4万名卡车司机的驾照考试被取消,无法及时上路。而英国脱欧又导致2.5万名来自其他欧盟国家的卡车司机离开英国。结果,英国目前的卡车司机缺口达到10万人。由于没有足够多的卡车司机向全国各地运输汽油,英国各地就出现了汽油短缺,加油站排起长队,随之而来的恐慌性抢购使汽油危机陷入恶性循环。

意外事故也使英国能源危机进一步加重。今年9月,英国与法国之间的一条2000兆瓦容量的关键电缆发生火灾,英国电价应声上扬。而电缆的善后恢复工作也不尽如人意,其中一部分电缆的恢复运行时间推迟了1个月,要到10月23日才能恢复一半的输电能力。而该电缆完全恢复正常运行可能要等到明年3月。

本轮全球能源危机还将持续多久?

在北半球冬季用电需求高峰来临之际,受潜在的极寒天气影响,能源价格高企的趋势暂时可能无法得到缓解。

国际能源署(IEA)10月12日发表评论文章称,未来几个月,能源市场动态的主要驱动力是北半球冬季极寒的严重程度、经济增长的强度以及供应意外中断的程度。欧洲天然气和电力价格会依据温度、风力输出其他因素继续波动。

考虑到较低的库存水平,欧洲在冬季取暖期间将加大对天然气进口的依赖。截至9月底,欧洲地下天然气储存水平比五年平均水平低15%。

国际能源署已呼吁俄罗斯向欧洲输送更多天然气以帮助缓解危机。对此,俄罗斯已经释放积极信号。总统普京两度发声,强调俄罗斯没有将天然气作为武器,已准备好根据各国需求向欧洲供应天然气。同时普京指出,今年以来,俄罗斯向欧洲大陆输送的天然气已经比去年增加了15%。只要欧洲国家要求进一步加大供应,俄罗斯准备好按需输送更多天然气。

在巴西,长期干旱导致该国10月初的水库水位比近五年平均水平低25%,可能导致未来几个月内加大对液化天然气的进口。而今年冬天南美又很可能受到“拉尼娜现象”的波及,使雨季推迟来临,接下来的供电状况可能更加困难。

高盛大宗商品研究全球负责人杰夫·柯里(Jeff Currie)预计,随着北半球冬季来临,能源价格将保持在高位,甚至还会走高。但柯里也认为,能源价格上涨有助于加速能源转型,更高的价格会增加所有可再生能源的商业吸引力。

从长远的能源转型来看,欧洲气候智库E3G天然气顾问拉斐尔·哈诺托(Raphael Hanoteaux)对美国《时代》强调,危机的根本原因是对化石燃料的过度依赖导致能源体系非常脆弱。实现“平稳转型”的秘诀不在于更加缓慢地淘汰化石燃料,而在于迅速增加可再生能源的供应和系统的灵活性。这需要加大对储能设施的投资,通过政府援助帮助最贫困的群体应对能源价格上涨。

博尔多夫还认为,虽然一些政策工具无法缓解能源价格波动,但至少可以减少其对企业和消费者的影响,例如西班牙将消费者电费税率从21%下调至10%。碳许可证价格上涨产生的额外收入也可以回馈给消费者。快速部署更多可再生能源也可以降低价格波动。此外,提高能源效率,扩大使用生物甲烷和氢气等可以利用现有天然气基础设施的低碳燃料,不仅可以减少排放,还可以减少天然气需求,从而降低天然气价格波动的风险。

评论