2016年5月底,罗伯特·麦基来京宣传新版《故事》,同时将再度开设“故事研习班”。他就中国近些年电影的发展提出一些看法,认为中国那些高票房电影存在当代现实题材少、故事复杂却不深刻、异想天开逃避现实等问题。罗伯特·麦基直言自己看过《捉妖记》、《泰囧》、《美人鱼》等,指出中国电影存在的十大问题。

2011年罗伯特·麦基也曾来京宣传《故事》,在那次宣讲中,他谈到当前中国电影缺少创造性,中国电影应该讲中国故事,而不是模仿好莱坞。时隔5年,中国电影确实发生了很多变化,电影的制作水平和票房比以前有了不少的提高,尤其是在讲中国人自己的故事方面有了觉醒。不仅罗伯特·麦基对中国电影的看法有变,我们普通观众也能感受到这种变化。但是如果从中国电影在全球的地位来看,中国电影仍处于较低地位,还没有产生价值观异常深刻的电影。

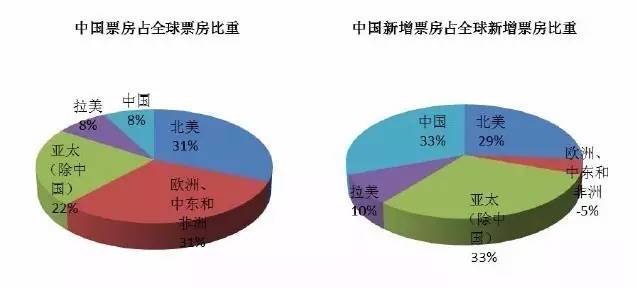

单单从票房来看,国产电影在全球的票房和美国电影在全球的票房差距是十分明显的。目前国产电影在上映的时候,有一个普遍的现象:期望避开进口大片的档期。如果与进口影片撞档期了,一般电影制作方都会比较担心、沮丧,认为撞档期一定会让影片的票房业绩受损。事实上,确实存在撞档期间进口片和国产片票房差距过大的情形。因此,还产生了国产电影档期保护月(每年的6月10日至7月10日)。虽然,国产高票房也会走出国门,但是票房成绩差强人意,无法比肩好莱坞大片在全球的影响力。

如果全面开放档期,观众应该会更多的涌向同档期的进口大片,那么我们会更加担心国产片的票房,尤其是那些粗制滥造的影片。票房成绩反映观众对影片的态度。电影的好看与否,大多数人的观点具有决定性作用。从那些在中国备受欢迎的进口大片来看,好看的影片题材都集中反映了当下现实。

好故事的当代性:观众的认同感与新鲜感

电影是一种通过上映观看实现价值的艺术形式。因此,在观看的过程中,认同感、新鲜感起着很大的作用。想要让观众有认同感、新鲜感,影片必须在旧故事、现在发生的故事、未来发生的故事的基础上讲出当下时代的特点和新意。

人只会对自己当下的生活有感觉,也只会对从未发掘的视角感到新鲜。看电影也是去体验认同感、新奇感,而不是重复过去已经体验过的感觉。如果怀着满腔热情,企图用电影再现过去的一段历史,那么电影票房会用残酷的结果表示失败。因为,除了电影,还有很多其他艺术形式,在过去的历史阶段深耕。在过去,文学、戏剧、绘画、音乐等已经深刻地表现了时代。如果当代的电影,企图继续表现过去的时代,那么该如何与其他艺术形式竞争呢?

此前冯小刚执导《1942》,期望展示那个时代的中国农民的命运面貌。这个故事题材其实已经被中国很多作家、艺术家深入挖掘过。大众对题材已经有了成熟的认知。如果仅仅是再现,那么会失去新意。与文学相比,电影不过是飞蛾扑火。最后,《1942》票房惨败,也是正常的。

如果说,想把《1942》拍好,那么就笔者个人而言,导演、编剧可以从当下我们对那个时代农民命运观点变化入手,以电影的形式,展示当下人的态度转变。其实,可以参照《权力的游戏》这部电视剧。很多人都喜欢看这部历史玄幻剧。电视剧是否再现了欧洲的历史并不重要,重要的是电视剧展现了当下人们对善、恶、命运、贵族、农民、才华、理想与以往不同的观点。虽然是关于几百年以前的故事,还带着魔幻色彩,但是总体上还是体现了当下人们观念的变化。

就是那些看起来离当下现实生活很遥远的好莱坞魔幻、科幻题材影片,也都反映了当下人的某种心理,如对待外星人的态度变化、对待正邪的态度变化、对科技与人类关系的新观点。

就拿讲述复仇者联盟分裂故事的《美国队长3》来说,在影片的最后也点出了个人无法融入集体的合理性。《美国队长3》看起来是在讲现实中不可能存在的科幻人物,他们之间的关系与行为却透露出当下美国年轻人的文化心理。可以猜测到,现在美国年轻人中有一部分是个性突出,可能身怀绝技、才华出众,但是他们无法让自己的特点融入集体中。他们或许也在思考:他们的价值是否在于融入集体。所以,影片中的美国队长为他们呈现了这一问题,并以自身为例子,说明不能融入集体是一个正常的现象。当下青年关心的问题,在影片中得以呈现。《美国队长3》能赢得美国广大青少年的喜爱,不是没有理由的。可见,影片故事的当代性是非常重要的。

影片故事的当代性关乎内容的价值观问题,而价值观问题又决定了影片的质量。电影也已经有一百多年的历史了,早已不是直接呈现现实事件就能获得掌声的艺术形式了。从电影的发展历程来看,当代电影是艺术,更关注内容的价值。

好的故事一般都会紧扣当代性,在主要人物身上深挖时代因素。如果逃避当代性问题,或者仅仅想表现一个过去的世界、未来的世界,那么就不要选择大众娱乐形式——电影。否则,拍出的电影也是没价值的电影。这给那些还在沉迷中国古代题材改编的电影一个启示:改编是可以的,但是不能忘记当代性。

好故事的审美性:高于生活的价值感

与好莱坞高票房影片相比,国产影片确实存在内容不够深刻、特效敷衍、演员实力不足、剧本逻辑混乱、缺少幽默、教育目的露骨、题材重复等问题。在这些问题中,最突出的是影片故事缺乏美感。

影片故事缺乏审美价值,导致的直接后果就是:拥有14亿人口的大国拍摄的电影很难走出国门,很少在国际上产生影响力。这是一个值得我们思考的问题,难道我们这个拥有上下五千年文化历史的国家没有文化魅力吗?

事实上,我们的文化同其他国家一样,具有独特的魅力。这种魅力需要有才华的人去挖掘,去呈现。国产电影暂时还没有呈现我们的文化价值,与中国电影编剧知识素养水平有关,也与中国电影商业化环境有关。

著名编剧芦苇指出,中国电影目前商业化的倾向非常严重,人文精神的表达基本缺失,这是中国电影的尴尬之处,是中国电影的短板,也是中国电影缺席世界各大电影节的根本原因。

也有人认为中国电影严重商业化的原因是为了迎合年轻一代娱乐化的需求。其实,这是避重就轻的说法。诚然,年轻一代更喜欢娱乐性的活动,但是不代表年轻一代人就没有较高的文化审美追求。事实表明,我们年青一代比以往任何时候都更喜欢有美感的产品,忠实地拥护那些有美感的产品。

现在国产电影的编剧似乎不知道怎么让剧本更有审美价值。他们常常弄巧成拙:为让爱情纯洁就有生死离别情节,为让人品好必有自我牺牲,为突出理想抱负定有众叛亲离。故事升华的情节固定、生硬。还有一些商业电影,以低俗内容制造话题。

现在国产电影似乎陷入了一个怪圈:总是在重复那些票房成功的影片思路,以票房为导向,过分迎合中国低俗文化,博取眼球,忽视影片的文化价值。似乎,电影所要承载的文化价值已经被抛弃了。就算影片的内容会挑战大众的道德底线,只要票房成绩好,很多人还是会扎堆拍摄。

什么样的内容具有美感?以《霸王别姬》为例,电影讲述了京剧艺人段小楼、陈蝶衣之间的情感故事。影片的美感体现在传统文化艺术含蓄的张力。京剧所体现的中国传统文化与中国人骨子里的文化意识,都是含蓄、典雅。两人之间的情感在这种文化中延展,畸形,最后升华为真与善,那么美自然就形成了。

至今上映的那些国产爱情电影,还没有一部电影内容能够体现中国当代文化美感。就拿人们爱看的《失恋三十三天》来说,抛去主角黄小仙、王小贱的那些刻薄讽刺台词,电影的亮点所剩无几,可以说是一个没有营养的闹剧。

失恋了,当代受过教育的、有工作、有能力的独生子女可以活成什么样?她会从男女两性关系的高度为自己找到答案吗?她的成长不限于恋爱观念,还可以是幸福观、人生观、社会观,她的世界可以扩展得更宽广。电影为女主安排了一个备胎,仿佛女孩子除了恋爱、男孩,几乎都没有其他的选择。

《失恋三十三天》这类电影,影片内容确实来源于当代年轻人的现实生活,但是影片的价值感却没有升华。罗伯特·麦基曾经也指出这部影片内容存在的问题:不能突破文化内容的界限。换句话说,这部影片的内容缺少永恒的价值。如果过了20年,可能很多人都不会喜欢这部影片了。

大多数国产爱情电影都喜欢走这一条路线,麻辣讽刺效果的台词、都市场景、老套的爱情故事组成热热闹闹的爱情电影。而当代爱情中,嫉妒、暗恋、大度、圣母、纯洁的爱……都是存在的,每一种都可以深度发展,每一种都包含有价值的内容,每一种都有观众喜欢。

当然,中国电影无论是从故事本身还是电影制作技术以及演员培养方面都严重缺乏审美诉求。从根本上说还是电影编剧们缺少较高的人文素养和感知能力。

从2012年起,我国成为仅次于美国的全球第二大电影市场。从目前趋势来看,今年中国电影票房市场将突破600亿。那些深入表现人性的电影仍是票房保证。中国观众对进口电影的极大热情,也表明具有鲜明文化的影片具有巨大的吸引力。国产电影想要超越进口大片,作为艺术创作的编剧们责任重大。他们需要了解我们这个时代,了解这个时代的人,大胆地去展示不同的观点,打破传统界限,用自己感觉正确的方式去编写。毕竟,电影就是一个不断变化,不断否定自己,不断发出自己声音的艺术。

本文首发于微信公众号:文创资讯(ID:chuangyiyun),转载请注明出处。

评论