“从4月4日开始到现在,我基本上就没有写过什么东西。所以真像人们所说的,一个人得了一个什么国际性的奖,从此就再也写不出来什么东西了。”曹文轩笑着说,“我觉得我连脑子都没有了。我们楼里面有一个历史学的教授,我特别好的朋友,每个星期我都在楼里遇到他,见了面我就说不出名字了。什么原因?这些天高度疲倦,在非常紧张的状态中度过每一天。”

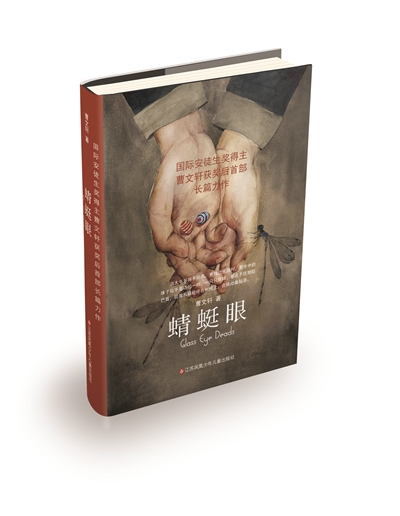

在今年4月刚刚获得国际安徒生文学奖的那几天,曹文轩家里天天架着摄像机,得奖之前安排的各种活动不能取消,“这是一个信誉的问题”,得奖后的活动和采访又总是不忍心拒绝,他承认他有点不堪负荷。5月29日,他出现在了自己的长篇小说《蜻蜓眼》在《人民文学》杂志的首发式暨签售会上,尽管面容和声音都显疲惫,但还是微笑着给排着长队的读者手里的杂志一本本签了名。

长篇小说《蜻蜓眼》在他得奖之前就已写好,6月首发在《人民文学》2016年第六期儿童文学专号上。小说的故事从上世纪三十年代开始,写的是之后三四十年间发生在上海、马赛、宜宾三座城市之间,中法结合的一家三代人的生活及遭遇。小说以小孙女阿梅的成长为主要线索,从孩子的视角讲述那个特殊年代中一家人的相扶相帮。曹文轩30年前偶然与这个故事相遇,他把那次相遇看成是命运的眷顾,30年来这个故事在他心中慢慢沉淀,自己的观念不断变化,书写和驾驭整个故事的能力在一天一天的增强,到今天才让它面世。

“我是一个喜欢珍藏故事的人,而对那些可遇不可求的故事更会在心中深深的珍藏着。一个作家必须学会对故事的珍藏,这是一个本领。”他说。

《人民文学》主编施战军认为,曹文轩一直是走在经典文学文脉上的作家。对于《蜻蜓眼》这样的故事,曹文轩说:“我只能去端庄自己的写作姿态,用庄重的语调去书写,事实上我的写作基本上就是这样一种姿态。我不太善于,也不太喜欢,甚至很不喜欢那种油腔滑调的写作语调。”他赞赏的作家多是18、19世纪和20世纪初的作家,他提到了雨果、巴尔扎克、托尔斯泰,也提到了鲁迅、沈从文。“他们的姿态与语调都是如此,即使讽刺姿态也是端庄的,语调也是庄重的。”他不喜欢现代文学中“黑色的、冰冷的、讥讽的、嬉皮笑脸的,或者是自虐式的嘲讽”,他的作品中也会有谐趣和幽默,但他理解的谐趣和幽默应该是一种智慧的境界。

“你无论是做什么,写长篇、中篇、短篇,你应该想到你做的是艺术品,文学性、艺术性是至高无上的。你所有的一切念头,所有的一切安排都必须放在艺术性和文学性的框架下来安排。唯有这样你才能够让你的作品被更多的人理解,你也才能够让你的作品穿越时间、穿越空间走得更远一点,活得更长一点。”

看到曹文轩一字一句地读着当天早上专门为小说首发式写的讲稿,作家徐则臣说他突然很感动。曹文轩是他的博士生导师,他回忆道,每次稍微重要的活动,曹文轩都会准备讲稿,他觉得这是对读者的尊重。“我想起我结婚的时候,就我们师门不到20个人吃饭,曹老师致辞,他非常认真的写了一个稿子,他说我一定要一个字一个字读给你们听。这篇证婚词我一直保存,一直到现在我都记得。”

他还提到,十几年来每次和曹老师见面,都是曹老师早到,如果在约定的时间5分钟之内到不了,他就会打电话说不好意思,我可能会迟到。《人民文学》副主编、儿童文学作家李东华也回忆起一些曹文轩生活中的细节,她说:“我觉得曹老师最让人感动的一点是,他写在书里面的诗意、善良,非常温暖、美好的东西都不只是写在纸上的,他本人就是那样的人。曹老师本人已经印证了这样一种美好是存在的。”

苦难依然是《蜻蜓眼》的一个重要主题,曹文轩曾说过:“苦难主题是我作品的基本主题之一,这个主题是我在感知人性、存在、世界之后的切身体验,是我的一个判断。苦难是无法拒绝的,与其逃避它、仇恨它不如接受它,永远在面对它的时候保持优雅风度,抱有感恩之心。”在这部小说里,一个阔家子弟为了自由当船员,在法国遇到了一个曼妙的法国女郎,两个人产生了爱情,辗转回到中国,在中国经历了一系列历史的波折,渡过了文革等苦难的岁月。施战军说,许多写文革苦难的故事,也尽量去人性化、人情化,但从来没有像曹文轩这样的渗透到血液里的真正能流淌到人身上的美,而这种美本身又带有那么多的苦,带着那么大的力量。

对于一些西方人来说,曹文轩小说的吸引人之处正在于它的“残酷”。《人民文学》杂志英文版《路灯》的翻译总监埃里克·亚伯拉罕森认为,曹文轩的小说在告诉我们,孩子活在一个非常丰富的世界里,大人能感受到的感情、思想,孩子也可以感受到,而且往往比大人更敏感、更深刻。“我觉得曹老师得安徒生奖,一部分也是这个原因,可能我们西方人几百年来的一个童书传统就是,让你看到孩子世界的残酷和深度,他们感到的恐惧和孤独。”

曹文轩曾说自己8月到新西兰领安徒生奖的时候将会带上一部新的长篇小说,并且发誓“冒着枪林弹雨也要完成”。他在《蜻蜓眼》的首发式上透露了这部未写完的长篇小说的内容——一个关于留守儿童的故事:一个农村男孩的爸爸妈妈为了挣钱给家里盖一座房子出去打工,走之前让男孩照顾奶奶,患有老年痴呆症的奶奶走丢了,男孩带着妹妹、一只羊、一只鹅,踏上了寻找奶奶的道路。尽管他获奖后很多时候“身不由己”,时间都被打乱了,但他表示争取8月之前完成手头这部小说

评论