记者 |

编辑 | 黄月

今年的11月11日是陀思妥耶夫斯基诞辰200周年纪念日。陀氏作品给人留下的印象多是苦难人间,他本人经历了哪些苦难,苦役营的岁月又如何改变了他的思想呢?“一些读者尽管不喜欢陀思妥耶夫斯基的作品,不喜欢《群魔》也不喜欢他的政治观念,但只是因为他经受的这些苦难,他们从心底热爱陀思妥耶夫斯基。”上海交通大学中文系教授刘佳林认为。刘佳林是约瑟夫·弗兰克所著五卷本陀思妥耶夫斯基传记的译者之一,他与另一位译者戴大洪在日前一场以纪念陀氏诞辰的活动上共同讨论了作为“伟大的苦难者”的陀思妥耶夫斯基,他经历的磨难和危机,以及狱中生涯带来的观念转变。

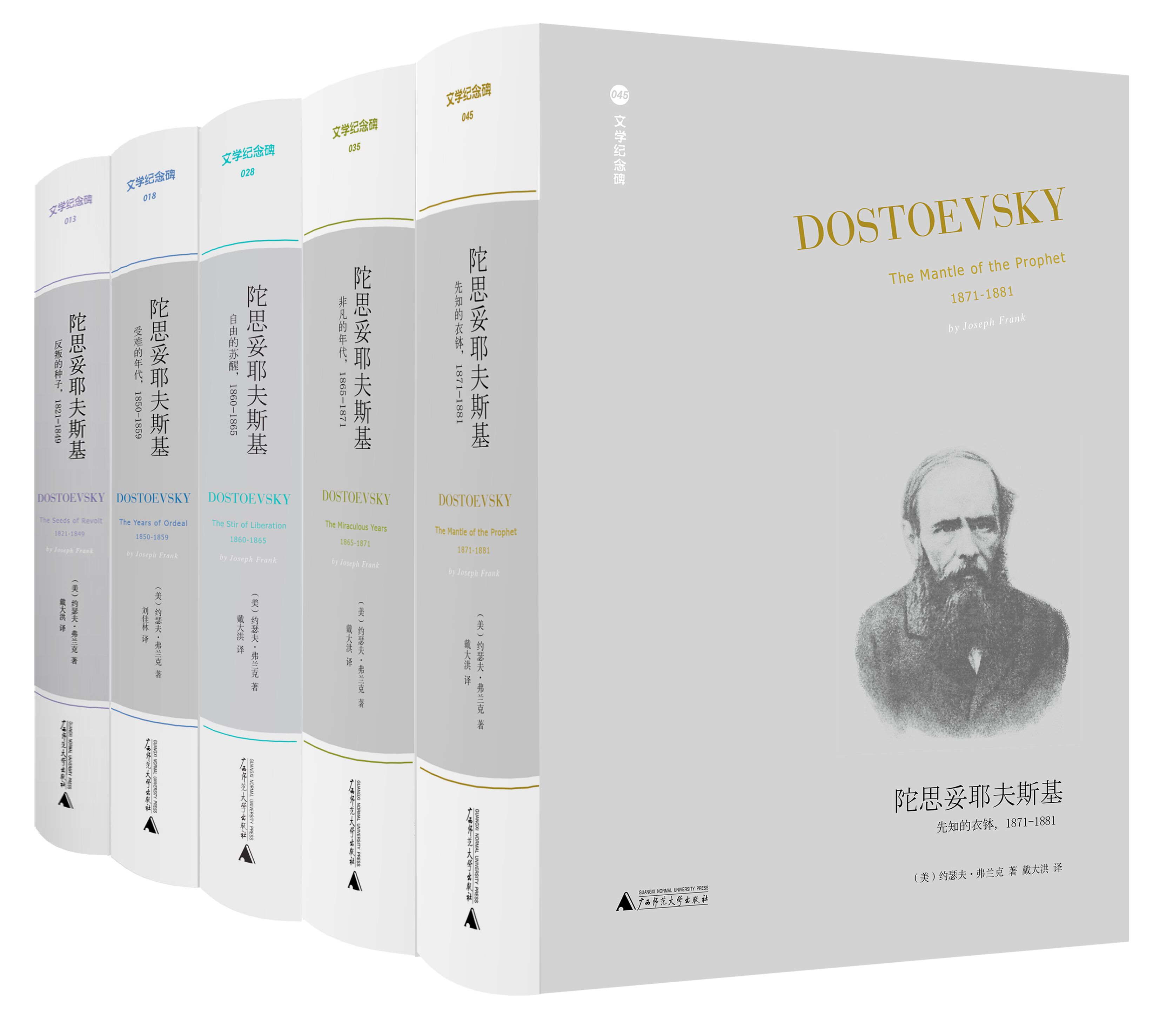

美国作家、普林斯顿大学比较文学荣休教授约瑟夫·弗兰克的五卷本陀思妥耶夫斯基传记是按时间顺序书写,所弗兰克从1977年开始出版第一本陀氏传记,直到2002年出齐五卷。

传记的第一卷从陀思妥耶夫斯的早年生活写起,从莫斯科的童年到父亲之死,一直写到他因参加彼得拉舍夫斯基案被流放西伯利亚。陀氏的早期作品《穷人》《双重人格》显现出了他所受到的早期影响,其中包括西欧派“空想社会主义”影响。第二卷关注陀思妥耶夫斯基历经流放十年的身心巨变,在这一过程中他完成了“信仰的重生”。传记第三卷聚焦于作家在被人们遗忘以后重返文坛,在19世纪60年代初期,作为两份文学杂志的编辑和撰稿人,他发掘了后来演变为自己成熟杰作的一系列主题,这一时期写作的《地下室手记》也被视为陀思妥耶夫斯基后来所有创作的宣言。第四卷涵盖了小说家创作生涯中最多产的六年时间,此间他写出了《罪与罚》《白痴》与《群魔》,这些作品都是在恶劣的现实和经济条件下写成的。第五卷则书写了陀思妥耶夫斯基人生的最后十年,包括他创作《作家日记》和《卡拉马佐夫兄弟》的经历以及在普希金庆典上的讲话。

[美]约瑟夫·弗兰克 著 戴大洪 刘佳林 等译

广西师范大学出版社·贝贝特 2014年至今

“伟大的苦难者”

在这套五卷本的传记作品中,陀思妥耶夫斯基作为“伟大的苦难者”的形象得到了鲜活的体现。刘佳林认为,陀思妥耶夫斯基的苦难有几个方面:一是1845年参加彼得拉舍夫斯基小组被捕,并于1849年经受了假死刑,后来在西伯利亚服役流放十年;二是癫痫病对他的折磨;第三是内心理性和信仰的矛盾和斗争。

对作家来说,面对死亡并侥幸逃脱是难得的经历。在小说《白痴》中,陀思妥耶夫斯基通过梅什金公爵之口描述了自己当时的心情,梅什金公爵告诉叶潘钦家的女士们,他听一个相信自己再过五分钟就被处死的人说,在即将吞没他的位置面前会感到可怕的不确定和厌恶。从死刑场回到囚室的陀思妥耶夫斯基拿起纸笔给哥哥写信,描述了刚刚经历的一幕,也吐露了他对未来的担忧——不知道自己还能不能继续文学生涯,身体又能否能挺住未来的挑战。刘佳林讲道,死刑的阴影伴随了他的一生。第五卷写道,1878-1879年的冬天,陀思妥耶夫斯基来到诗人雅科夫·波隆斯基家做客,正在他当年接受假死刑的谢苗诺夫校场旁边,波隆斯基将他叫到窗口问道,你认识这个地方吗?他说,当然认识,又把经受的一切都讲了一遍,随后陷入沉默。布隆斯基安慰他说,都过去了。陀思妥耶夫斯基问道,真的过去了吗?这件事发生在他去世前两年,足以证明死刑这件事一直埋藏在他的心里。

同为译者的戴大洪讲述了陀思妥耶夫斯基在经济方面经受的危机。从苦役营出来之后,他在哥哥的帮助下创办了《时代》杂志,提出“根基主义”作为在左派与右派中间的道路。哥哥死后,他失去了经济后盾,又预支了姨妈给他的一份遗产,全部投入到《时代》杂志当中,结果负债累累,不仅没有了经济来源,还要养活嫂子和哥哥的三个子女,并替哥哥还债。之后,陀思妥耶夫斯基只能靠写作为生。“这时有个出版商给他设了个圈套,约他写一部这篇小说,如果他不能按时交稿,就可以在九年的时间内发表他的作品而不付他任何报酬,这样他就完全没有收入了。”

戴大洪引用第四卷的传记内容说,当时《罪与罚》《赌徒》面临交稿,他无法按时写出来,为解决这个问题找到了一位优秀的速记员——这便是他的第二任太太——陀思妥耶夫斯基勉强度过了《赌徒》直接带来的难关,然而他的财务状况没有丝毫改善,因为之前遗留下的包袱太过沉重。“订婚后有一天去他太太家,彼得堡的冬天多冷啊,给他喝了好多热茶怎么还不行,一看他原来没穿大衣,因为嫂子向他要钱,陀思妥耶夫斯基只好把大衣当了。 ”后来,他就和太太以蜜月旅行为由出国,为了躲债在国外待了四年,他们在国外的生活非常艰难,“在意大利时,他的太太快要生孩子了,那种炎热简直是人间地狱,”戴大洪讲道,就在这种情况下,他的文学创作却迎来到了高潮。

入狱作为思想转变的关键节点

刘佳林强调,陀思妥耶夫斯基的思想并不是抽象的观念,而是根基于俄国社会历史生成的。戴大洪则认为,陀思妥耶夫斯基的入狱经历正是他人生中的关键转折点。在狱中的经历使他发生了改变,“通过表象的无理性、野蛮、粗暴,他看到了农民内心的善良本质和根深蒂固的宗教情怀,这也对他后来的思想起到了重大的作用。”

传记所引用的陀思妥耶夫斯基书信对囚禁生活做出了未加修饰的描述:“他们是一帮粗俗不堪、心地不良、暴戾恣睢的人。他们无限仇视贵族阶层……我们要跟这些人一起生活、一起吃喝拉撒睡上几年,甚至都没有机会抱怨无尽的、形形色色的冒犯。”接着笔锋一转,描述了他与几个犯人同伴的关系,在四年中,陀思妥耶夫斯基发现罪犯中也有“深刻、强大、美好的人,在粗糙、坚硬的外表下发现了金子,这是多么高兴的事。……我跟他们朝夕相处,我认为我完全了解他们”。作者弗兰克比较了书信与后来据此题材改写的《死屋手记》后认为,与后者相比,陀思妥耶夫斯基书信对囚禁生活的回忆要真诚得多,这两段看似互相矛盾的内容也表明他经历了一个发现的过程——透过令人震惊的可憎外表深入下去,获得了对心理和道德深度更为准确的理解。

值得补充的是,传记也揭示了陀思妥耶夫斯基最初对劳役营印象糟糕的原因——他之前受“对人民的神圣化”的小说影响,对农民怀有“美好误解”,认为可以发现农民犯人心中的惶惑不安和悔恨内疚,像是他最早的作品《穷人》就充满了这样的空想社会主义信仰。但在劳役营的生活却让他惊讶地发现,这里连丝毫的道德不安都不存在,他们对于贵族有着深刻的敌意和蔑视,这也让他清醒地意识到自己需要在四周的敌意中顽强地生存下去。

“陀思妥耶夫斯基思想的突然转变是一个谜,唯一的一手资料就是《作家日记》里提到的农夫马列伊的故事,这是一个促使他思想转变的线索。 ”戴大洪说,传记将陀思妥耶夫斯基对同狱犯的态度转变的重要节点,追溯至他在西伯利亚突然想起的一段回忆——也就是写作为《农夫马列伊》的短篇小说。那时他九岁,在树林里闲逛,听到一声叫喊说“狼来了”,他惊慌地跑出森林,跑向正在犁地的农夫,那时父亲的农奴马列伊停下手中的活儿,温和地朝孩子微笑,“像一个母亲”,因为这次抚慰性记忆,他对同监狱犯人的态度都发生了转变。

“我记得,当我爬下床、打量四周时,我突然觉得我可以用全然不同的眼光来看待这些不幸的人,突然,就像奇迹一样,所有的仇恨和怨气都从我的心头消失。……那个剃光了头、脸上烙着印记的讨厌的农夫,喝得踉踉跄跄、吼着嘶哑的、醉醺醺的小曲——说不定,他就是马列伊……”

至此,陀氏之前对农民的天真乐观、田园诗式的美化印象消失了,现在他认为,即使是在醉醺醺的、踉踉跄跄的、对人挥拳相向的农民身上,也一定有着纯正的道德品质。他克服了俄国西欧派分子的信念,即俄国农民是笨拙、无能的劳动者。

传记中多次提及了农夫马列伊的故事,但陀思妥耶夫斯基只在苦役二十年后发表的《作家日记》里讲到了马列伊。戴大洪认为,《作家日记》对于解读陀思妥耶夫斯基的思想转变相当重要。《作家日记》是陀思妥耶夫斯基在1876年创建的月刊,每月一期,每期十六页,在每个月最后一天刊发,总共出版了两年半的时间。在《作家日记》中,陀思妥耶夫斯基持续探讨俄罗斯民众最关心的事务,自传体的写法也令读者感觉像是与一位伟大作家亲密交流。《作家日记》也成为了弗兰克传记频繁引用的、透露陀氏思想细节的资料来源:在讲述自己的思想改变时,陀思妥耶夫斯基说,最终改变他的思想的,不是艰苦的流放及强迫劳动,“是别的东西改变了我们的观点,我们的信仰和内心……这个别的东西是跟人民的直接接触,与他们同病相怜、兄弟相融。认识到我们跟他们一样,我们被放到跟他们同等的位置,甚至是他们最底层的地位。”

评论