前不久,震惊全国的“川师大宿舍断头案”嫌疑犯滕被警察抓捕,而在此之前,滕刚被医疗鉴定机构判定为“抑郁症患者”,因此将只“承担部分刑事责任”。法制网公布了一份滕刚案的舆情检测数据,这份报告显示,除19.7%的网民痛斥滕刚作案残忍之外,有17.2%的网民质疑滕刚“精神病”的说法,另外,认为精神病不是“杀人执照”的网民占到了总舆情样本的16.4%。总体而言,在人们印象中,抑郁症是种广泛存在且通常较为“轻质”的精神疾病,而将它作为一名断头案凶手的免死金牌,难免令人们费解。

▲本案中的施暴者滕刚(左)与被害人芦海清(右)

事实上,从滕刚其人在接受采访时透出的蛛丝马迹来看,基本能够确定,他的抑郁症症状只是整个失常人格的冰山一角,而在浮冰下方,潜藏的是并不为人们熟知的“反社会人格障碍”。

对于“反社会人格障碍”这一异常心理,维基百科引用了来自美国精神医学学会的《精神疾病诊断和统计手册第四版》中的解释:“反社会人格障碍是一种典型人格障碍,具备这一人格障碍的人时常无视、侵犯他人的各种权利。具备这种人格障碍的人群时常漠视法律,且有过激与偏激行为,易对他人造成侵害,他们对道德的感知能力通常极差,或者明显缺乏同情心,且并不为自己有悖道德的做法感到愧疚。”

刚才提到的《手册》还列举了反社会人格障碍的种种表现:无法长久保持工作状态,无法遵守英雄社会规则与法律,惯于发起肢体冲突,无视经济责任,时常受情绪左右,对自己与他人的生命安全均不以为意,难以维持长于一年以上的异性关系。

被捕之后,滕刚向律师坦白了整个断头案的走势。在案发之前,他与被害人芦海清因生活琐事发生的肢体冲突是整桩残忍案件的导火索。与芦海清打架后,滕刚随后选择与芦长谈,希望达成和解。滕刚主动向芦摊牌,阐释自己的精神状态:“我不太正常,以前有过两次自杀经历。我之前就有过杀你的念头,我不太能控制情绪,说不准哪天真把你杀了,所以,你尽量不要招惹我。”多数人听到这番话后,第一反应普遍是“你丫威胁我呢吧?”芦海清做出的正是这样“正常的判断”,“那我谢你今天饶我一命哈。”芦海清如此答道。

如今,整个事件尘埃落定,我们只能依照结局追溯过程——通常看来,正常的威胁者不会在施行恫吓之前主动示弱,像探讨病情那样承认“曾有两次自杀经历”。另外,滕刚的律师还指出了滕刚另外一个特点,案发之后,滕刚反复发问“我能不能死,能不能判死刑?”律师还表示,在听到“需经过司法程序方可定罪”的答复后,滕刚的脸上现出了“失望”。滕刚的种种行为与思维特征,与反社会人格障碍者的“无视他人生命权利”以及“将自己与他人生命弃之不顾”完全吻合。按照正常的犯罪逻辑,罪犯会因追求对自己有利的结果而侵害他人,反社会人格障碍者则倾向于“损人不利己”。

毫无疑问,我们已经无法再以简单的“抑郁症患者”看待这位如此残忍的少年。犯罪小说大师雷蒙德·钱德勒在《简单的谋杀艺术》中写道:“谋杀是个人意志受挫的表现,也是整个人类意志受挫的表现,它可能含有大量社会学意义。”

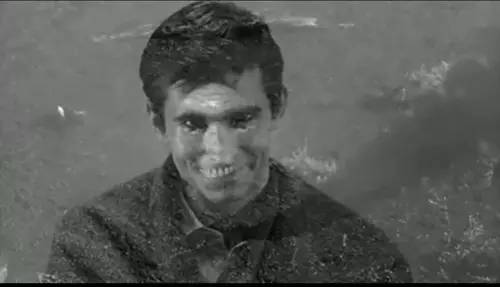

提到反社会人格障碍者与残忍罪案,我们难免要翻出发生于2012年美国科罗拉多州的“蝙蝠侠大屠杀”。在《蝙蝠侠前传3:黑暗骑士崛起》的丹佛首映式上,一名训练有素的蒙面枪手手持AR-15自动步枪闯入首映现场,向人群投掷烟雾弹,并开枪扫射,造成15人死亡,50多人受伤。被捕时,凶手极为平静,而据现场警察回忆,“他脸上似乎还挂着笑容”,被问及姓名时,此人面目阴沉,露出冷笑并答道:“我是小丑。”“蝙蝠侠枪击案”发生后,美国媒体一致将矛头指向电影《黑暗骑士》以及电影作者克里斯托弗·诺兰。

在这部“罪恶电影”《黑暗骑士》中,由希斯·莱杰饰演的小丑有段经典台词称得上反社会人格障碍者的“宣言”,在希斯·莱杰去世后,这段台词还被拿到奥斯卡颁奖礼上播放。

“对他们(指社会大众)而言,你(蝙蝠侠,布鲁斯·韦恩)和我没什么区别,都是一样的异类……你看的到,他们所谓的道德,所谓的行为准则,根本就是糟糕透顶的笑话——只要麻烦一来,所有善念立刻无影无踪。他们‘善’的程度只取决于这个世界允许他们有多‘善’(They're only as good as the world allows them to be.)。我会让你看到——只要情势急转而下,眼前的这些人,这些‘文明世界的公民’,会把彼此生吞活剥。说到这儿,或许你已经明白了些东西,我不是什么魔头,我只是思维超前而已。”对于善恶观念原本便极为淡薄的反社会人格障碍者而言,这段末世宣言称得上瓦解人类社会道德基础的“圣经”。

▲蝙蝠侠枪击案主谋詹姆斯·霍尔姆斯

滕刚与詹姆斯·霍尔姆斯有着种种共性,除了以残忍手法作案外,两人心理方面最为显著的共性便是“善恶观念淡漠”与“对生命不以为意”。另一方面,腾刚的抑郁病症极为明显,而这也是他案情中的特殊之处。在媒体的广泛报道下,抑郁症已广为人们所知,通常它被视为一种对外界无害,但患病人自身备受煎熬的心理疾病。事实如此,多数情况下,抑郁症通常以内化的形式存在,与之相对,反社会人格障碍则相对外化——换句话讲,抑郁症患者通常倾向于折磨自己,而反社会人格障碍者喜欢折磨别人。然而,美国弗吉尼亚联邦大学基于案例与基因综合分析,做出了一份详实的报告,结论便是——“抑郁症与反社会人格障碍通常独立存在,但也可同时存在于某人身上。”目前来看,在滕刚一案中,表现出了抑郁症与反社会人格障碍并存的现象。

从哲学层面讲,抑郁症患者与反社会人格障碍者有着另一种共性,他们通常认为自己是这个世界的“局外人”。对这一思维最形象的阐述方式来自存在主义哲学家阿尔贝·加谬——“今天,妈妈死了。也许是昨天,我不知道。”小丑式的局外人并非全新概念,1990年,《苏菲的世界》作者乔斯坦·贾德便将局外人与“小丑现象”联系在了一起。在《纸牌的秘密》中,贾德如此评价“小丑”的社会意义——“‘小丑’代表了一类与大众完全不同的人。他不属于任何群体,没有任何符号,是纯粹的局外人。你可以把他归到某一类人中,但实际无法以任何方式定位。另一方面,他们能够接受从这个世界消失,无所谓在离开后是否被人们想念。”滕刚与詹姆斯·霍尔姆斯的心理特征明显有“局外人”特质。

由于某些经历(通常来源于童年),某些人偶然发现了这个世界的荒诞本质,他们开始用局外人的视角看待整个世界。其中自然有幸运者,他们深知自己无法彻底摆脱宿命,但依然能从无尽的失落中解剖自己,审视一切,并进一步以各自的方式阐释这个世界;迷失者则被黑暗吞没,在抑郁与恸哭中选择自戕,与这个世界沮丧诀别;混沌者则臣服于黑暗,反证整个世界的荒诞本质,并最终与自己曾经尝试反抗而不得的东西融为一体。

作为一名相对而言的“幸运者”,我选择用一个较为光明的结尾终结此文——在电影《七宗罪》的尾声,摩根·弗里曼扮演的老警官沙莫萨通过画外音说道:“海明威曾写过‘这个世界很美丽,值得为之奋斗’,我同意后半句。”

是的,后半句。

本期撰文/莫儿

5部描述反社会人格障碍者的电影

01 |沉默的羔羊

汉尼拔是影史中最广为人知的反社会人格障碍者之一。他优雅、睿智、洞悉人性,称得上最经典的迷人大叔。你将难免为他的魅力着迷,然后再看他就把你吃掉。

02 |水果硬糖

没错,反社会人格障碍者不只有存在于男性中。“善于混在普通人中,善于骗取普通人信任”,通常是他们的特征之一。当然,本片中艾伦·佩吉有另一层身份——复仇天使。

03 | 来自地狱

用一名有着魅惑外表的演员来饰演变态杀人狂,这通常是描述反社会人格障碍者的电影的惯常做法。由约翰尼·德普来饰演“开膛手杰克”自然是正确选择。令人伤感的是,“魅惑外表”已成曾经。

04|惊魂记

促狭而残忍的母亲,表象却是个英俊、慷慨又略显腼腆的小伙儿,旅馆背后的池塘又不知埋葬了多少青春正好的肉体。然而俄底浦斯的惨剧一次次被表面的善良掩盖,是不是眼睛的判断从来比大脑优先?

05 | 白日焰火

在这部电影中,台湾裔东北女子吴志贞有着致命的吸引力,她善于获取感情,然后将之付之一炬。或许是她奇妙的台湾腔在东北地区显得太过迷人,数名男子为她倾倒,然后被碎尸。

图片来源于网络

评论