1890年7月29日,在被精神疾病困扰多年后,画家文森特·凡·高自杀身亡(不过2011年出版的《梵高传》几乎彻底推翻了这一结论)。仅仅半年后,提奥·凡·高如追随心爱的哥哥而去那般,也撒手人寰。从此,提奥的遗孀约翰娜肩负起了宣传文森特·凡·高的油画、素描、信件的重任。

第一个主要的凡·高书信集出版于1914年,是约翰娜编辑的三卷本《凡·高致弟弟的信》。在序中,她写到自己如何发现凡·高的书信的:

“作为提奥的年轻妻子,我于1889年4月走进我们在巴黎皮加勒区的公寓房间,我发现一张小书桌底部抽屉里全是文森特的来信,一个星期又一个星期过去,我看到很快就熟悉的黄色信封和颇具特点的笔记在数量渐增。”

1925年,约翰娜去世,其子文森特·威廉·凡·高接过母亲留下的使命,在半个多世纪的时间里陆续出版凡·高书信。

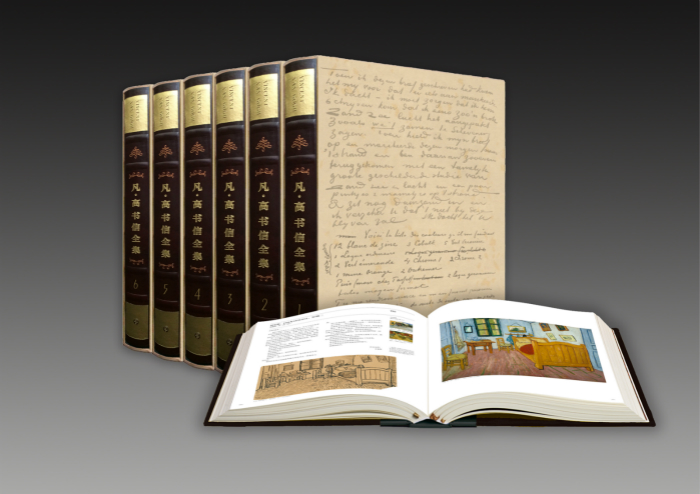

1994年,凡·高博物馆同海牙惠更斯历史研究所联合发起“凡·高书信出版计划”,历经15年,于2009年以英文、法文与荷兰文出版了6卷本的《凡·高书信全集》。全集共收录凡·高1872年到1890年去世为止所有被保存下来的902封信件(其中819封为凡·高本人所写)及25份手稿,是迄今为止最完整的凡·高书信集。

2011年,上海书画出版社正式启动《凡·高书信全集》的中文版引进工作,由复旦大学林骧华教授带领的团队承担翻译工作。2016年5月,中文版《凡·高书信全集》正式出版。

“最重要的发现是,他不是大多数人认为的无理性的疯子。”

凡·高的大部分书信原件由凡·高博物馆收藏。《凡·高书信全集》的编辑团队认真校对了书信原件,力图准确无误地呈现凡·高的写作特点。

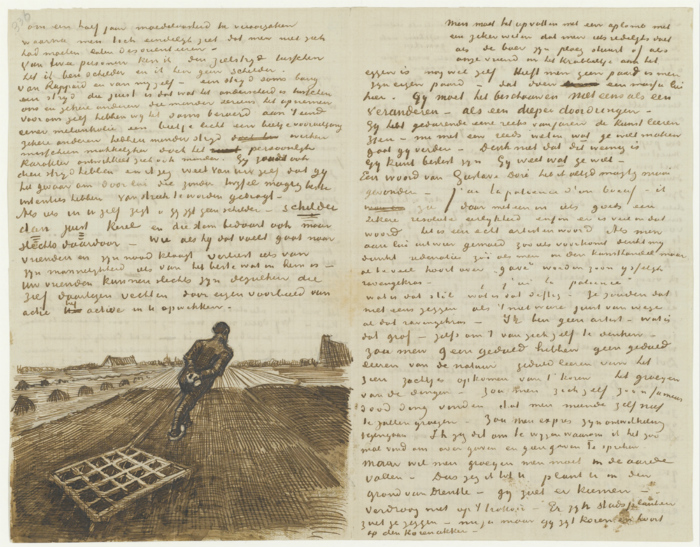

全集中的每一篇书信,编者均做了相应的时间地点标注、主题索引、内容注释;凡·高在信中谈到的印刷品、油画、素描以及创作手稿、作品,他所遇到和提及的艺术家,都以图片的形式展示。

在5月27日《凡·高书信全集》中文版全球首发式上,《凡·高书信全集》主编莱奥·扬森(Leo Jansen)解释了这样做的原因:

“因为文森特是在19世纪下半叶写这些信的,而我们的读者是现代人,他们缺乏理解信件的背景知识。……所以我们追踪了他提及的所有艺术作品,尽可能地呈现更多的信息,告诉大家信件背后的故事,有时候他指的到底是什么并非一目了然。当他遇到问题时,我们试图解释他的问题到底是什么。我们获得了他的家族成员来信,这为我们提供了许多文森特本人没有道明的信息,并将这些信息以注释的形式标出。我们想为当代读者打开文森特的世界,邀请读者进入其中,理解他的真实意图。”

凡·高博物馆馆长阿克瑟尔·罗格(Axel Ruger)认为,凡·高的书信文笔优美,绝非普通信件,“它们是反映凡·高思想历程的重要作品,告诉我们在凡·高眼中,成为一名艺术家需要具备什么素质、如何成为一名艺术家,以及他阅读了些什么。所有这些对我们理解凡·高的艺术和他本人来说都是极为重要的素材”。

扬森指出,这部书信全集最重要的启示,是打破了围绕在凡·高周围的“疯狂的天才画家”神话:

“我们得出结论,他并不是大多数人认为的无理性的疯子。当然,他有精神错乱的时候,但那个时候,他不会写信,也不会画画。他不是一个疯癫的画家,他知道当自己精神不济,他是无法创作出美丽的画作的,也无法在出现精神问题时写出逻辑通顺的信件。这些信件反映的是一个非常聪慧的人,他有非常连贯的思考。我希望这个新版本书信全集能够传达这一点。”

凡·高的两个社交圈

作为一个才思敏捷、感情充沛但不善交际的人,凡·高虽时常离群索居,但绝非孤僻避世。他的书信告诉我们,他在书写时非常自信,且有强烈的自我表达与交流意愿,并在书写过程中进行智性思考,重申信念。

自从文艺复兴时期人文主义思潮兴起,写信被看作一种重要的社交技巧。因此这一社交形式在家庭和学校受到鼓励。书信规范指南和尺牍书,以及其他类型的通信,都表明在“熟人信件”里,人们可以自由地、非正式地与家人和朋友说话。

观察凡·高的书信,可以发现他的社交圈也正是由这两部分组成。扬森指出,因凡·高家族的孩子大多自小离开荷兰定居,书信成了联系彼此的重要纽带。他们平均每周都会给家人写信,甚至把收到的信件转寄他人传阅。

在凡·高家族成员的信中,反复出现的话题是天气情况及其对日常生活的影响、健康与疾病、读书与工作的进步、钱财细节、家庭节日或不幸事件、与家庭其他成员、朋友、熟人之间的互访,还有规劝在日常生活中要对信仰虔诚。

“所以这些不是非常文学性的精致写作,它们通常就是就事论事,”扬森告诉界面新闻,“但文森特当然是个例外。他是个非常优秀的信件写作者,有不凡的文学天赋。他的写作范围常常超出你对普通家庭通信的理解。”

与凡·高关系最为密切的家庭成员当属弟弟提奥无疑,全集中有658封信是写给他的。已知最早一封信的日期是1872年9月29日,最后一封信写于凡·高去世(1890年7月29日)前几天,并通常被认为是他的遗书。

提奥不仅仅是凡·高的手足、朋友,也是他的资助人和艺术伙伴。在给提奥的信件中,凡·高通常表现出一种绝对的坦诚和强烈的思辨性,在与弟弟分享自己的工作、生活和梦想的同时,也坦然相告自己的挫折与痛苦。

在1888年8月23日或24日的一封信中,凡·高向提奥倾诉了缺钱的烦恼。但在沮丧之余,这位当时默默无名的画家心中燃烧的信念、自尊和期冀亦表露无遗:

“在这个时代,我们创作的东西没有销路;就拿高更来说,不仅画卖不出去,拿画好的油画去做抵押都借不到一分钱,哪怕是用高质量的作品也换不来少得可怜的一笔钱。这就是我们任由命运摆布的原因。

并且这种情况恐怕在我们一生中都很难改变。

只要我们能为日后跟随我们的画家过上更好的生活铺好道路,就已经很了不起了。

但生命是短暂的,而敢于面对一切的强健之年尤其如此。而最终,等到新画得到人们的赏识,画家们恐怕已经年迈体衰。不过,乐观地说,我们并不是当今的颓废派。现在高更和贝尔纳谈到创作’儿童画作’。我宁可要儿童画作也不要颓废派的油画。人们怎么会在印象派身上看到颓废的东西呢?事实恰恰相反。”

凡·高生前从未跻身主流艺术圈,但他与少数的几位艺术家朋友的通信告诉我们,他十分乐意与其他艺术家交换思想,讨论艺术问题,参照别人的意见来衡量自己的作品。

荷兰画家安东·凡·拉帕德是凡·高重要的艺术伙伴,现存的凡·高信件中有58封是写给他的。“它们为我们了解凡·高的艺术观非常有帮助。因为他们是同行,他们经常就彼此的作品交换意见。他们对以普通人为绘画对象有相似的见解,两人都致力于用绘画表现贫穷低下之人,赋予他们美感,为他们带去慰藉。”扬森说。

1886年到1887年间,凡·高在巴黎结识了法国画家埃米尔·贝尔纳与保罗·高更。对于后者,凡·高有一种明显的敬重,两人谈论的大多是同样的话题:健康,现代绘画的发展方向,各自工作的进展。尽管1888年他们在阿尔勒一起生活工作的2个月里二人的合作关系破裂,他们仍然保持着友好但更加有所保留的通信。

既是艺术青年,也是狂热的文学阅读者

凡·高的画作拥有细腻自发的笔触和富含想象力的瑰丽色彩。《凡·高书信全集》译者唐敏告诉界面新闻,凡·高有一个非常著名的观点:画家不要为了一些能够卖得出去的画而绘画,而是要画出自己心中真实的想法,画一些你眼睛里真正看到的东西。“他的《鸢尾花》也好、《向日葵》也好、《星夜》也好,因为他的视觉神经异常,他眼中的颜色是不一样的,星空也是变形的,这反映了他当时的心理世界,非常纯粹。”

唐敏发现,凡·高还是一位狂热的阅读者,通过大量阅读文学作品教育自己:“他看了好多好多的书,从巴尔扎克、左拉到狄更斯——而且他看的是英文版的狄更斯。他给别人的信中说,我给你介绍狄更斯,可能你不一定看得懂,因为是英文的。我建议你先看荷兰文版或者法文版。所以他其实是一个非常好学的人。”

在给妹妹威莱米恩的信里,他比这一时期同其他人的任何通信中都更多地写到文学。原因不光是他选择同威莱米恩共享他的文学兴趣和知识,而且也因为她有文学抱负。他在给她的几乎所有信件里都写到小说和诗歌,向她提出阅读建议。

凡·高曾说过,我们画家是用画笔在描绘生命,但是像狄更斯和巴尔扎克这样的小说家,他们是用笔在小说中描绘生命。这是两种殊途同归的艺术,而凡·高亦从文学作品构建的别样人生中获得灵感、参照、解释和慰藉。

比如说在阅读雨果的小说《巴黎圣母院》时,凡·高展现了对不合群表象下高贵灵魂的怜悯之情,并在一位名叫泰斯·马里斯的不得志画家的身上看到了跟卡西莫多、跟自己相似的命运:

“就上个星期,我读了雨果写的《巴黎圣母院》,这本书我十几年前就读过。你知道我从中看到了谁吗?或者说至少让我确信我在其中发现,我毫不怀疑雨果是有意这么设计了这么一个人物。我在卡西莫多的身上发现了泰斯·马利斯的影子。

绝大多数人读《巴黎圣母院》这本书都有可能有这种印象,认为卡西莫多是个小丑。但你不会比我更觉得卡西莫多荒诞不经,而且你会和我一样认为雨果所说的话是正确的。对于那些知道卡西莫多存在的人来说,现在的圣母院是空荡荡的。因为他不仅是圣母院里的住户,而且他是它的灵魂。假如人们把《巴黎圣母院》当作绘画运动的标志来看的话,那你可以在诸如莱斯、德格罗(有时候)、拉热耶和德·弗利恩特和昂利·皮耶等人的作品中看到这一表现手法。

下面这句话适用于泰斯·马利斯:对那些知道其存在的人来说,现在只是一场空,因为他是灵魂所在,而这绘画艺术的灵魂也正是他。不管怎样,泰斯·马利斯仍然存在,尽管已过了他的活力鼎盛时期——从某种程度而言,并非没有受到伤害,也不再对他原来的幻想抱有什么幻想了。这里的画家对于他所做的最大的暴行就是,我认为,甚至直到现在他们还在嘲笑泰斯·马利斯。我认为这件事有点像自杀那样令人感到惊恐。为什么要自杀呢?泰斯·马利斯是那高贵典雅的化身,在我看来那些画家们的嘲笑并不能贬低他。”

在割下耳朵、了结生命的疯癫画家和与家人朋友殷殷絮语的文艺青年之间,多的是我们不知道的事。幸好他留下了众多书信,给我们提供了一个走近真实凡高的最直接的途径。

评论