在第一轮新冠肺炎封锁期间的某一天,凯莱布·阿祖马·纳尔逊(Caleb Azumah Nelson)的父亲提出要帮他理发。“父亲不善言辞,但这句话其实是他特有的表达方式,翻译过来就是在问‘我可以照顾你吗’。”这位现年28岁的作家兼摄影师如此解释道。他在伦敦东南部的家中与父母、双胞胎弟妹共同度过了这场疫情,而正是这段居家时光启发他创作出了处女作《开放水域》(Open Water)。这部作品以柔和的笔触、细致入微的观察角度以及恰切的叙述,举重若轻地展现了男子气概的重重困境。

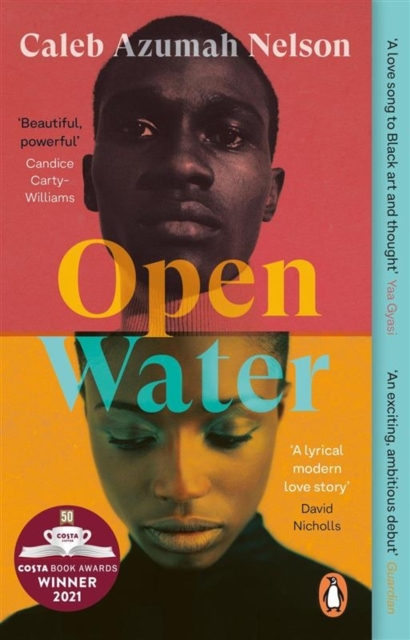

这本书的出版给纳尔逊的生活带来了很多变化:他借着宣传作品的机会到访了德国、奥地利和瑞士,入选由美国国家图书基金会评出的5位35岁以下最值得期待的作家,而就在这个月,他刚刚获得了自己的第一个大奖——科斯塔最佳小说处女作奖,这一奖项也让他一举跻身本月出炉的“年度最佳图书”的有力竞争者之列。得知获奖时,他正在街上:“我高兴地喊了出来。我很意外,从来没有预料到我会得到这个奖。我把心思都放在下一部作品的创作上了。”

小说主要描述了一对年轻情侣的爱情(男方是摄影师,女方是舞者),而这段关系又时不时地为男方的某种情感障碍所扰——他无法很好地管理自己在见到周遭不公和暴力之事时所生出的愤怒情绪。“我写作的时候并没有意识到我在试图剖析和厘清所谓的男性气质的概念,”他说,“我只是在塑造两个尽力对彼此保持坦诚的人。而且我经常认为,在爱情中,男人不一定是不诚实的,只是他们不知道如何交代全部的实情。”

在2019年写下这本书前,纳尔逊经历了两个多年头的丧亲之痛。“我起初感到非常混沌,好像把一些自我的形式和细节搞丢了,”他说。他会去电影院或美术馆,花几个小时听音乐,“只是想尽可能地感知到自己的存在。”

他也表示这就是他“写作的初心”,一开始,他写的都是“一些风花雪月,说实话有点东拉西扯”。他每周在牛津街的苹果店工作四天(这份工作有一个缺点,就是需要长时间站立,却为他提供了一个绝佳的与人交流互动的场合),剩下的时间他都用来从事摄影和写作。“我大范围地撒网,把我写的东西投递给许多作家代理人。尽管我自知年轻稚嫩,但我真的有很多想要表达。”

就在纳尔逊马上就要攻遍所有目标的代理人时,其中一位终于“上钩”。这位代理人看到了他在小说方面的天赋,并建议他往这个方向发展。不出一个月,他就提交了一份初稿,她也给予了反馈。于是他便辞掉工作一心创作,在九月份前就完成了这部小说。

因为小说中对关系描写得极为激烈,《开放水域》常被拿来和萨莉·鲁尼的《正常人》(Normal People)类比,但实际上二者没有什么交集。在前者的大部分章节中,这对无名氏主人公甚至都不是恋人——他们作为朋友共睡一张床、一起在城里通宵玩乐,而后才渐渐相互了解。“我个人对萨莉没有任何意见,我喜欢她的书,也喜欢由《正常人》改编的剧集。但我认为我的作品更倾向于描写性快感,而不是性行为,”他表示。除了爱情故事之外,纳尔逊还在《开放水域》160页的篇幅中提及了许多和他一样的年轻黑人的艺术作品,如詹姆斯·鲍德温(美国黑人作家、散文家、戏剧家和社会评论家)和扎迪·史密斯(英国青年作家)的小说、勒内特·亚多姆-博克耶(加纳裔英国艺术家)的画作和他儿时伦敦南部的街头音乐。

纳尔逊的父母是加纳人,他们儿时就到了英国。11岁时,纳尔逊向他所在的天主教小学请愿建一个图书馆,因为母亲买书的速度已然赶不上他阅读的速度。和他书中的主人公一样,他上的是一所私立中学,在成为校园明星曲棍球员之前就获得了奖学金,并进入了16岁以下年龄段的国家篮球队。

这些荣誉并没有让他免于被警察截停和搜查的命运。“这种情况真的太常发生了,即使到了我写这本书的时候也没有改善,”他说。这本书也没能让他避开更为潜移默化的制度性种族主义的侵害。这部小说的背景故事充斥着叙述者在学生时代的不适记忆,例如自己总被白人认混为其他黑人学生。这是他自己的亲身经历吗?没错,他承认。他的年级连他在内一共有四个黑人学生。他们的体育老师和英语老师都很好,“但我们总被提醒要对自己能拥有这样好的条件而心存感激。”

《开放水域》试图发掘的是,在一个对年轻黑人男性充满着威胁的社会中,他们要置身何处才能享有尽情且安全做自己的从容和自由——这个“何处”可能是在理发店、俱乐部,抑或是一段亲密关系中。“你会发现爱情尽管让你烦恼,但也让你变得美丽,”主人公得出过这样的思考。“爱情给予你身为黑人的存在感——在她面前,你比在任何时候和场合下都更像一个黑人。” 作者对第二人称的运用不是写作风格上的矫揉造作,而恰恰是叙述者努力感知自己内心情感的外在表达。

他的这部小说和短篇小说《祈祷》(Pray,该作品入围2020年BBC短篇小说奖而让他为大众所知)都脱胎于黑人群体所遭遇的暴力行为。“我没有亲眼见过被害致死者或施暴者本人,但我知道一直都有人在经历这些,”他说,“它永远都在不远处发生着,而这一点深深地影响着我的情感。在我所在的群体中,总是存在很多集体性的悲痛。”

纳尔逊表示,这样的暴力行为,“是我们辜负彼此的时刻,我认为这不是个体性事件。这种暴力直接受到国家暴力的引导,无论是政府让边缘群体的生存现状更加艰难,还是警察再次滥用职权对某人进行拦截和搜查——那个受了侮辱的人不知该如何安放自己的愤怒,转而去伤害他们身边的人。”

纳尔逊相信,小说与音乐和艺术一样,可以赋予人们一种易于认知和理解的形式,来注意到这些负面的感受,而人们对《开放水域》的反馈也证明了这一点。“我收到了很多读者发来的信息,他们跟我说自己特别能够体认我所描述的‘找不到方式来表露心绪’的窘境。”与此同时,很多女性读者表示自己被作者对爱情与众不同的描绘所吸引。“了解到自己的作品让人们产生共鸣之处让我十分惊喜,特别是在发现他们的社会背景是那样丰富之后。因此,尽管我此前主要是为了黑人群体和我自己在写作,但看到如此多样的人群关注并喜爱这部作品,我真的感到特别满足和幸福。”

(翻译:张璟萱)

评论