作者:双桅船

极地风光,是世界上最残酷的美丽。但是站在地球的南北两端,却是探险家毕生追求的事业。

英雄时代的伟大探险家

挪威人罗尔德 阿蒙森(Roald Amundsen)一生有两大牛逼哄哄的成就:第一个通过西北航道和第一个抵达南极终点。

促使他完成南极探险这一主要成就的,除了坚定的信念和充分的准备,还必须提到他的对手——英国海军军官罗伯特 福尔肯 斯科特(Robert Falcon Scott)。

身为同一时代的两位极地探险家,阿蒙森与斯科特展开了激烈的国家荣誉之战,棋逢对手,相爱相杀,并驱争先。这场角逐以阿蒙森提前1个月抵达获胜、斯科特队返程遭遇极强寒冷低温全员牺牲的悲壮结局告终。

地球长期有人居住的最南处,即世界纬度最高的考察站——阿蒙森-斯科特南极站就是以他们的名字命名。

南极之旅,到底有多危险?电影《远征南极》中,荒凉的极地、肆虐的风雪和冰冷的海水,真实的画面和镜头无一不在揭露此行凶多吉少。主角Shackleton船长对南极的执着与向往就像每一位探险家。神秘的未知大陆对于他们才是生命的意义,甚至可以放弃原有的地位和安逸的生活。

《远征南极》又名《意志的考验》,深入挖掘人物内心世界和探索人类极限,使影片更具魅力。

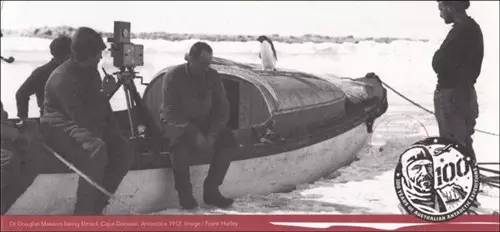

来自澳大利亚的道格拉斯 莫森(Douglas Mwuson)也是同期的南极探险英雄,他是人类历史上首次到达南磁极的三人之一。1911年他推辞了斯科特挑战南极点探险队的邀请,幸免一难。

然而历史总是惊人的相似。

同年莫森领导澳大利亚南极考察队探索东南极,在回程途中也遭遇了灾难性事件:队员纷纷遇难。莫森靠着仅存的一点食物,独自一人在暴风雪中前行最后160公里,奇迹般地活了下来。

2008年上映的纪录片《莫森的南极探险之旅》就为我们重现了莫森悬挂在死亡边缘的心路历程。探险者提姆 贾维斯做了一个大胆的历史实验,还原莫森所处的困境,以原始的装备重走莫森走过的路。

可是如网友所说,你可以重新走他的路,可以穿的少吃的少,可以一个人前行,但是却永远体会不到他真正的绝望和恐惧,他内心悲哀和挣扎,以及他获救后深深的喜悦。人类的极限绝不是纪录片能够表达的。

英雄时代的南极探险相当于签生死状。但即使是危险程度比白色沙漠低的北极,也发生过探险史上最大的遇难事件。这件事要倒着讲。

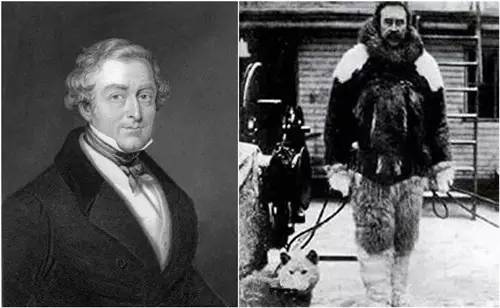

1845年,英国探险家约翰 富兰克林(John Franklin)带领127人探险队乘坐两艘船出发去北极,全员在凛冽的暴风雪中失去踪迹,最终因饥寒交迫死在某海岸。

两艘船一艘叫“幽冥号”,一艘叫“惊恐号”,感觉不出点事都对不起这响亮的大名……

一个半世纪之后,根据实地考察与当地目击者因纽特人的陈述才揭开富兰克林等人的死亡真相:两艘船只被困冰层,因恶劣天气、食物供给等问题,队员陆续出现坏血病和铅中毒。

更为震惊的是,调查人员在某具尸体发现了人为肢解的迹象,意味着穷途末路的船员曾以人肉充饥。让人不由想到2009年被内地禁播的无线剧集《天与地》,瞬间毛骨悚然……

《天与地》讲述了四名摇滚青年刘俊雄、宋以朗、郑振轩、许家明攀登雪山遇险,为了生存将重伤的家明杀害充饥。18年后他们重遇家明的女友叶梓恩,家明死亡真相也被曝光,等待他们的将会是什么?

尽管当年这部神作因为敏感话题(摇滚精神、人性、政治、宗教、人食人情节)导致收视不佳,但我一直认为它是TVB近几年最优秀的电视剧。”The city is dying.”(这个城市正在死亡)堪称经典。

富兰克林案的惨剧并没有阻止探险者的决心,近百年来人类探索地球、征服世界的野心日益膨胀。然而多少人无功而返,多少人葬身北极……

直到1909年,美国极地探险家罗伯特 皮尔瑞(Robert Edwin Peary)带领团队历经千难万险才终于到达北极点!衣衫褴褛的他激动地挥舞着妻子缝制的美国国旗,感受改写历史的时刻!

自1902-1909年,皮尔瑞先后进行了三次极地探险。前两次都没有成功,第三次他积累了经验,在信赖的伙伴和熟悉北极的因纽特人的支援下,突破了险峻冰峰与茫茫大雾。

那个时代,几乎每一场成功的北极探险都离不开因纽特人的帮忙。毕竟因纽特人从中国北方经两次大迁徙进入北极地区,至今已有14000多年历史。

因纽特人能在残酷的北极地区生存繁衍至今一直是个伟大的奇迹。可惜外界对他们的印象长期停留在“吃生肉的人”(即爱斯基摩人),赤裸裸的地域偏见啊,就像我经常被夸“除了身高,你丫一点也不像广东人”!

但美国联邦法律都说,不再用“爱斯基摩人”等有歧视性的词汇,将由“阿拉斯加原住民”取代。原住民的确不喜欢“爱斯基摩人”,更喜欢称自己为“Inuit”(因纽特人)和“Inupiat”(因纽皮特人),即“真正的人”。

谁愿意被认为是天生的小偷骗子?谁想做来自异次元空间的外星人?因纽特人也不想当整天闲着没事尽啃生肉的人,他们也在尝试着融入世界(尽管很难),努力让大洋彼岸的地球人更了解他们。

Never Alone: Ki Edition《永不孤单:Ki版》就是一款由因纽特人亲自参与制作的游戏艺术品。Upper One工作室花费两年半的时间设计研发了这款时长不超过四个小时的冒险解谜游戏,首次尝试讲述因纽特人特有的生态、背景和文化故事。主创之一就是负责故事剧情的阿拉斯加原住民——以实玛利 霍普(Ishmael Hope)。

《永不孤单》曾在PC及各大主机平台获奖无数,75个最佳榜单拿奖拿到手软,还是2015 BAFTA“最佳新游戏”、2015游戏变革奖“年度最佳游戏”及“最具影响力”。集光环于一身的移动版静悄悄降临,却还是被眼尖的苹果小编捕捉并推上首页。

游戏以因纽特人世代相传的神话传说“Kunuuksaayuka”为主线展开:一场异常猛烈的暴风雪侵袭后,小女孩Nuna所在部落粮食都快断绝了。山穷水尽时,Nuna挺身而出,在北极狐的陪伴下,踏上了危机重重的漫长风暴之旅。

游戏的核心在于营造恐怖氛围,狂风呼啸,暴雪凛冽,小人儿与小狐狸瑟缩着身子步履蹒跚,面具杀人狂在身后如影随形。其中亦邪亦正的“小人国”(the Little People)、狠毒阴险的“杀人狂”(Manslayer)、骷髅幽灵状的“天空人”(the Sky People)都是因纽特人文化的象征,需要个人细细品味,我就不剧透了~

《永不孤单》精致绝伦、干净纯粹的画面同样值得细细欣赏。无论是美丽飘渺的雪原风光,还是璀璨华丽的北极光,亦或是原汁原味的土著生态,都是最大程度还原极地美景,见证阿拉斯加原住民的坚韧与勇敢。

唯一的遗憾是,游戏的优化不尽如人意,相较于主机版的单人闯关与双人协作模式,移动版只提供了单人闯关模式,虚拟按键操作略显僵硬,发挥不了解谜游戏的最大魅力。

但是与这个缺憾相比,《永不孤单》诞生的意义绝对不是为了玩家的五星好评,让全世界更了解因纽特文化,让地球人少一些偏见多一些包容才是团队最想要的。

因纽特人:要知道,我们是最强悍、最勇敢、最顽强和最为坚忍不拔的民族。(呃,看来战斗民族也要靠边站了……)

评论