我(指本文作者Sophie McBain,《新政治家》副主编)怀着虔诚的心态加入的第一个健身班,是马哈茂德队长(Captain Mahmoud)每周的健美操课程,据我所知,这是利比亚唯一允许男女共同锻炼的健身班。那些背阔腰细的男同性恋健美爱好者一般占据了第一排,离镜子最近。在后面跳舞的通常是四五个美丽的埃塞俄比亚女子,她们都是泛非航空公司的空乘人员。我比较喜欢站在中间,这样不显眼。我还和几位朋友以及一名退休科学家分享过这一心得,后者曾在利比亚新近停摆的核武器计划中担任要职,他每次健身都弄得大汗淋漓,以至于马哈茂德每过一阵就得把他周围的地拖干净,免得有人滑倒。

在英国,要迎合社会预期就得健身——尤其是女性,她们被认为得“对自己好一点”。但在利比亚,在穆阿迈尔·卡扎菲的统治下,马哈茂德的健身班却具有一种戏剧般的颠覆性。我们从来不讨论政治(那会让气氛变得尴尬),但这种做法本身就是政治性的:我们不应该聚在一起议论各种坊间传闻。马哈茂德和我的谈话内容基本只有日常的吃喝玩乐以及他那震耳欲聋的口令:“一,二,三,拉伸!”但几年前当我得知他已经因一场车祸而去世时,我还是掉了几滴眼泪。他为我们创造了一个多么脆弱、宝贵的世界啊。

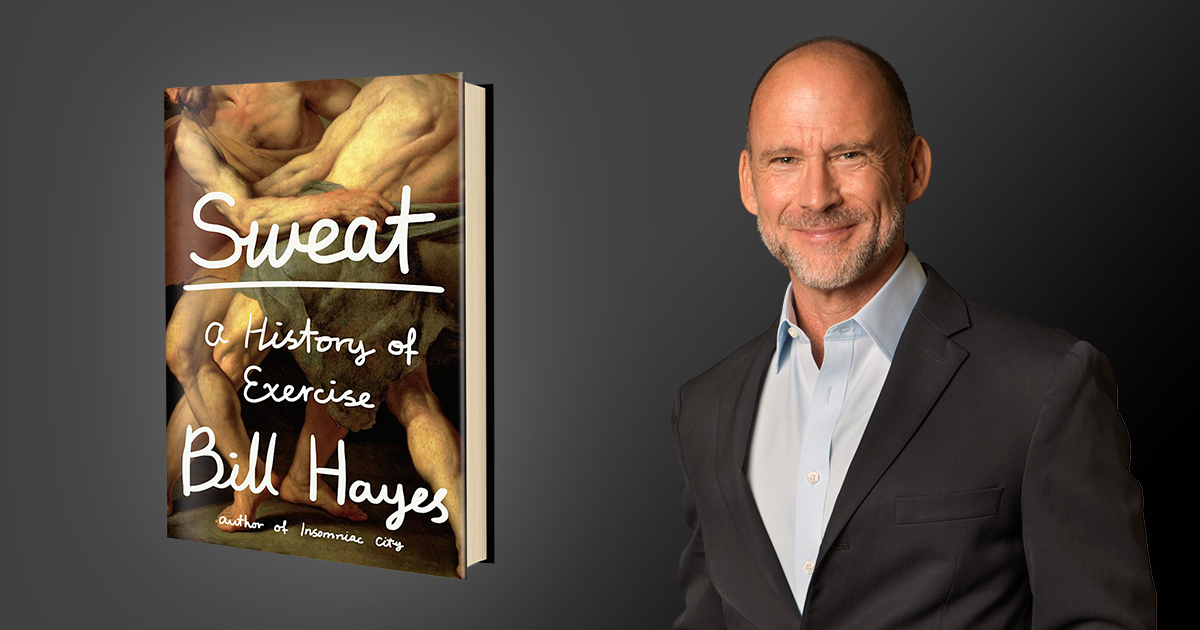

在新书《汗流浃背》(Sweat)里,作家比尔·哈耶斯(Bill Hayes)邀请读者更加深入地思考健身及其代表的意义。《汗流浃背》一书的灵感本身就是在他健身的时候降临的,正当他在一台班霸牌健身器材上挥汗如雨之际,一个问题忽然闯入了他的脑海:我们是如何走到这一步的?不久后,他就拜访了一处稀有图书陈列馆,于不经意间发现了一本1573年的精致插图本《体育艺术》(De Arte Gymnastica),此书作者是意大利医生吉洛拉莫·梅库里亚勒(Girolamo Mercuriale),此人希望复兴古希腊与罗马的健身传统。作为最早的也是最全面的健身研究文献之一,这本书讨论了走路、跑步以及游泳之类活动的益处,还谈到了哭泣、大笑以及屏住呼吸的作用。哈耶斯后来又周游美国与欧洲,企图找到梅库里亚勒残存的手稿,《汗流浃背》即为本次探索之旅的集大成,该书生动而全面地追溯了古往今来的健身历史,还有一部分是有关作者自身健身经历的回忆录。

哈耶斯本来可以把重点放在提供一些好玩的轶事和有趣的细节上,但他却不厌其烦地叙述与图书管理员打交道的种种经历,让我越读越无聊。他大谈自己如何用心搜寻梅库里亚勒的残篇,这难免令人分心,导致读者摸不透他开始写《汗流浃背》的真正原因。在读者因接二连三的图书馆之旅而倍感乏味之际,他的个人故事所迸发出来的情感力量,却又像职业拳击手的左勾拳一样击中了你。书中谈到,他的长期伴侣与健身伙伴史蒂夫在2006年去世了,随后他开始转向拳击运动。史蒂夫是艾滋病阳性,其它方面都健康,与哈耶斯同床时死于突发的心脏病。上世纪九十年代,在艾滋病危机困扰社区之时,史蒂夫和哈耶斯在旧金山的一家男同性恋健身房“肌肉系统”(Muscle System)里相识。在这一背景下,男同性恋群体里新出现了一种健身的紧迫感,其间的考量既包括避免疾病的消瘦影响,也包括健美本身能让人更有控制感。哈耶斯还在书里提到,在他交往六年的伴侣、神经科学家兼作家奥利弗·萨克斯(Oliver Sacks)于2015年去世后,他有好几年都没有健身了(还暂停了《汗流浃背》的写作)。

我们个人的健身或放弃健身的历史,与我们的情感生活密不可分。我一边读《汗流浃背》,一边反思了健身在我自己的生活里所扮演的角色,面对挚爱的健身和锻炼,如今我都是怀着特定的心情或者依照特定的步骤去做的。开罗的普拉提工作室就是一处放松与舒缓的场所。我参加过一个barre(一种结合了芭蕾舞和瑜伽的健身活动,后文还会介绍其来历——译注)训练班,当时大女儿还幼小到可以绑在胸前,于是我就在身着纽约式母婴装束的状态下,对着镜子做双腿折叠下蹲的动作,这多少是有些古怪。我还在她刚满一岁之后就参加了半程马拉松比赛,有了怀孕和早产这些足以把精力耗尽的经历,跑步对我而言就像是一种回收(reclamation)措施,使我得以重拾自己的身体与认同。

我们对身体的科学认识的点滴积累也塑造着健身的历史(直到1950年代,科学家才开始以正确的方法探讨健身与良好健康状态之间的关系)以及文化,当然最重要的是权力。哈耶斯认为,1890年代适于女性骑乘的自行车的问世具有特殊的重要性,这给了女性以身体上的自由,它与女性更广泛的政治参与诉求有着直接的关联。美国女性权利活动家苏珊·安东尼(Susan B Anthony)在1896年就注意到,“自行车对解放女性的贡献堪称举世无匹。”

美国记者丹妮尔·弗里德曼(Danielle Friedman)对女性权力与健身的关系进行了更为深入的考察,其新书《动起来》(Let’s Get Physical)是一部女性健身史,当中有许多自信大胆、敢为人先的女性的故事,塑造这一历史的正是这些“爱惹麻烦”的女性。弗里德曼描绘了过去七十年来长期被贬低为“较弱性别”的女性如何与她们自己的身体发展出全新的关系,于身体力量与自主性方面均取得长足进步的历程。

弗里德曼留意到,女性健身的动机一般不在于改善身心状况,而在于追求难以企及的美丽理想,以及保持永远的苗条与年轻。从一开始,女性健身运动就含有一系列利用身体上的不安全感的元素。不过,虽然健身与美容行业的勾连经常是有害的,但弗里德曼仍是一位健身的积极推动者。她希望由著名黑人瑜伽大师杰萨明·斯坦利(Jessamyn Stanley)等人倡导的激进的身体之爱(body-love)运动,能够有助于把健身文化从狭隘的美丽规范之下解放出来,并鼓励更多的人投入运动。在弗里德曼看来,健身文化的最大问题在于其排斥性:贫富之间的健康差距正在扩大,许多人并没有维系健康所需的时间或金钱。

弗里德曼的书乃是以她2018年流传甚广的《Barre锻炼的秘密性史》(The Secret Sexual History of the Barre Workout)一文为基础扩写而成的,该文发表在《纽约客》杂志上。文中讲述了洛蒂·柏克(Lotte Berk)的故事,她是一名专业的芭蕾舞者,被迫从纳粹德国逃到了伦敦,后于1959年租用一间工作室,开始教授一种结合了芭蕾舞与瑜伽元素的锻炼方式,还添油加醋地强调了一番它能够改善参与者的性生活质量。“如果连收个腹都做不到,你还过什么性生活!”她在指导学生做诸如“妓女”和“淘气的屁股”这类练习时会这样鼓励学生。在1970年代,布露·莱斯(Prue Leith)这种大腕甚至还把她请到了自己的节目里,根据莱斯的回忆,柏克“像一个发了疯的年轻人一样四处起舞,并告诫我们,‘挤一挤,再挤一挤,让自己更性感一点’”。柏克的锻炼方法被出口到了美国,如今你在曼哈顿几乎找不到没有barre工作室的街区了。柏克的故事也许在相当程度上已经被遗忘,但任何做过barre并随着音乐以仰卧姿态将骨盆使劲朝上推的人都会明白,她的遗产是经久不衰的。

《动起来》以邦妮·普鲁登(Bonnie Prudden)的故事为开端,那是一个常以紧身衣亮相、说话直来直去且精力极其旺盛的人。1950年代,她警告美国人要留意久坐的生活方式带来的危险,并鼓励家庭主妇和孩子去健身。她与医生汉斯·克劳斯(Hans Kraus)一同做了一系列的研究,结论是美国儿童在健身方面远远落后于其欧洲同侪,还撰写了一份震惊艾森豪威尔总统的报告,促使总统成立了一个改善青少年健康的特别委员会。普鲁登四处开设健身班,推出各种畅销书,创立了首个真正意义上的女性运动服系列,最终引发了一场革命,令健身房如雨后春笋般兴起于全美各地。

弗里德曼对个人性格特质的关注让阅读体验引人入胜,节奏也很轻快——而她对健身的热情也极具感染力。读完《动起来》后,我马上就骑了一轮健身单车,这还是几个月来第一次,顿时有了一种重生之感。但这本书也有令我不解的地方,例如它对身体权力与政治权力之间的联系究竟有何性质语焉不详。弗里德曼引用了格洛丽亚·斯泰纳姆(Gloria Steinem,女权运动家)的话:“身体力量的增强对大多数女性日常生活的影响,比跻身董事会或白宫的少数杰出人物要大得多。”走高端路线的健身品牌与健身房在向客户推销其产品时,往往对身体与政治权力不加重视。以前我住在纽约时,当地某健身房发布的一系列广告里净是荒诞不经、生搬硬套的政治口号,例如“要阻力带,不要旅行禁令”(resistance bands not travel bans)以及“要热身,不要全球变暖”(warming up not global warming)。健身真的能带来赋权吗?或者它只提供了一种赋权的感觉?

我还在经历过阿拉伯之春的埃及住过一阵,当时军政府正在大刀阔斧地裁员。我进了一个名叫“开罗跑者”的团体。这家跑步俱乐部的口号是“我们管理着这座城市”(We Run This Town),在有组织的赛事期间,首都拥堵的街道将会封闭数小时,如此一来我们几百号人就能一起在不甚平整的道路上奔跑。这种规模的聚集活动是不常得到许可的:抗议属于非法,会被武力驱散,甚至于看足球也是禁止的,因为当局担心发生骚乱。在那些清晨,确有一种我们在管理这座城市的感觉。但跑者很快就会散去,车辆又会回来,而我依旧没能明白大家一起跑步究竟意味着什么——锻炼政治想象力,表达团结——或者毫无意义。

本文作者Sophie McBain是《新政治家》副主编。

(翻译:林达)

来源:新政治家

评论