图 | 王士杰

文 | 逄听听

2021年的最后一天,王士杰的《青春》组照获得了侯登科纪实奖。从2009年开始,他就一直在跟踪拍摄宁波高塘村工厂区的青年人的生活。回望自己二十年的摄影经历,王士杰的想法越来越彻底,他想记录这一代人的完整人生,从青春到中年,甚至更久远的未来。从窑工到溜冰场少年,在时间的催化下,打工人的青春、热血和挣扎,成了王士杰生命中不可或缺的部分。

王士杰是宁波人,生于70年代。20年前,他把自己的本职工作调换成了大夜班,留出白天的时间,可以投入他的摄影爱好。头几年他一直在拍窑工。凭借着从传统摄影基础练起的技术和对纪实摄影的热情,他有一组片子入围了侯登科纪实奖。侯登科以《麦客》等记录下层民众生活的作品而闻名,是王士杰最喜欢的摄影师之一。作品入围该奖,既让王士杰获得了专业纪实摄影界的认可,也让他更加认同该奖的理念——关注当代社会生活,理解人性,呼唤人类良知与社会公正。

不过,太长时间拍摄窑工后,王士杰的生活和情绪也受到影响。“窑工们的生活状态比较差,我拍的时间长了,整个人就陷进去,心情非常差,后来都有点精神崩溃的状态,经常失眠,睡不着觉”。而长夜班的本职工作也让他身心疲惫,他决定再次调整工作,除了获得更多自由时间,也想拍些别的主题,调整自己的状态。在北仑高塘村的一个溜冰场,他遇到了一群“野生”的年轻人。

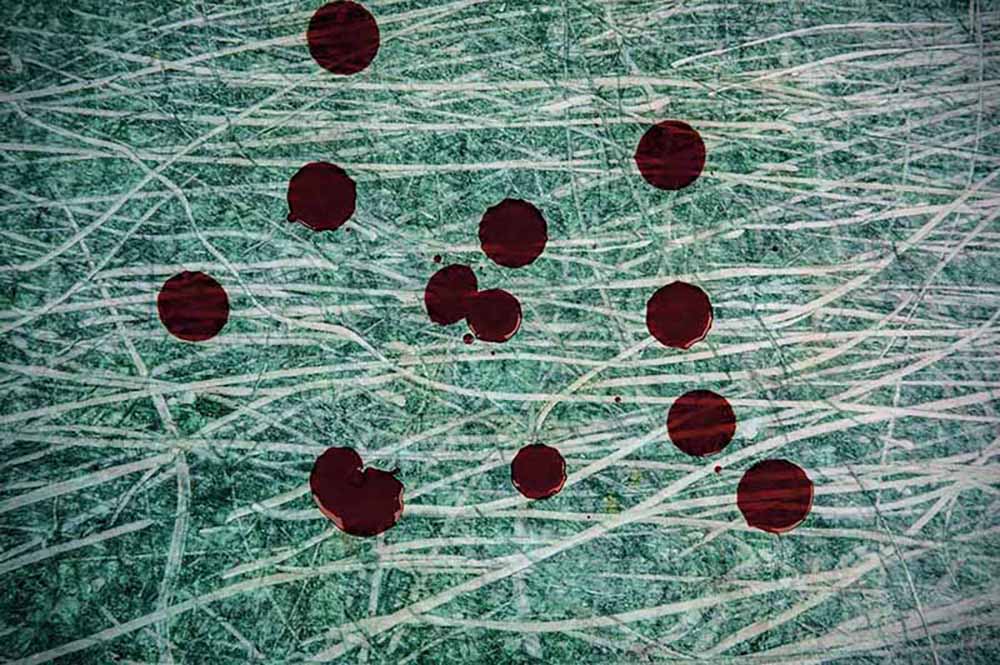

每当夜晚降临、霓虹闪烁时,整个露天溜冰场人声鼎沸,爆棚的音乐和刺耳的尖叫,冲击着每个人的耳朵,那些疯狂扭动着的身体,歇斯底里的呐喊,犹如梦游,也是青春的亮光和颤动。

高塘村地处宁波的城乡结合部,临近大港工业城、保税区,周边服装厂、电子公司、汽配厂、模具厂林立,物流快递公司也多,此地聚集了大量的务工人群。跟年轻人的接触,让王士杰仿佛回到了自己的少年时代。他们在这里聚会、聊天、交友、恋爱,也在这里吵架、分手,有人另谋出路而离开,新人进场挥洒汗水与懵懂。就这样拍了8年,王士杰逐渐进入他们的住处,更深入地了解他们在溜冰场外的生活。

这些人大多是打工二代,初中毕业,没有多余的技能,每天做着最基础的重复性工作,虽然不像深圳的三和大神那样,过着日结、有今天没明天的日子,但似乎也没法通过低廉的收入改善生活甚至实现阶层跃迁,他们大多维持现状,无法看清未来。在溜冰场纵情燃烧荷尔蒙之后,他们还得回到简陋甚至是破败的群租房,这些真实的生活场景,是繁荣发达的工厂经济的背面,是全球化时代的“剩余产品”。

青春的激情在廉价的生存环境里肆意泛滥,溜冰场既是工作束缚后的释放,也是迷茫青春的出口。在与正午的访谈中,王士杰回顾了自己的拍摄经历,以及他看到的工厂青年的冲动、欲望、疲倦、误解,还有坚韧的生存意志和迷茫的未来。在王士杰的摄影作品中,这一切既清纯又泥泞。

访谈

正午:你怎么想到要拍高塘村的溜冰场的?

王士杰:在一个城中村的环境里,却有一个比较野性的场所存在,那么多思想不受束缚、穿着不受约束的年轻人,在这里绽放青春,这特别吸引我。

正午:这个冰场看上去像是80年代的遗物。

王士杰:我非常喜欢看80年代电影,包括文革时期青年的精神状态,印象中比较深刻的是海魂衫之类的条纹衣服。记忆中七八十年代的东西,我都很喜欢,溜冰场跟这些记忆有点关系,跟那个时代的气质是接得上轨的。

正午:你拍了那么多的照片,有些场景甚至很私密,你是如何跟他们打交道的?

王士杰:他们没什么防范,很好接触,而且我虽然表面上很严肃,不太爱说话,但实际上性格跟他们有点类似。我小时候父母不太管,成绩不好,也很野的。在他们身上,我看到了自己年轻时候的状态。

虽然有点年龄差距,但我很理解他们,也愿意跟他们待在一起。年轻人就应该拥有这种open心态,大家都无拘无束,开心地在溜冰场上滑行,男男女女,老老少少,有时候小学生也在那边玩。他们一般会围成圈子,有人在两个圈子里再套一圈,特别好玩。你的情绪会被感染,想把一个个喜欢的瞬间给凝固下来。只有在那个环境中,现场的音乐、灯光、人潮融合在一起,你才能感受到那种气氛。

正午:溜冰场上会放什么音乐?

王士杰:就是当时比较流行的,像迪吧里面那种刺激的、梦幻的、让人想摇头晃脑的音乐。到了晚上,小年轻喝点啤酒,吃好了就到那边去溜冰,气氛非常high。我对那边感情也挺深的,拍了这么久,跟很多人都打成了一片了。

正午:他们一般怎么看待你?

王士杰:到后来,跟一些人都像兄弟一样,一起吃饭喝酒。我就像大哥,有时候他们也会把心里话告诉我,像失恋啊,追求女孩子遇到的问题,还有家庭状态什么的。我会给他们出主意,告诉他们哪些是应该的,哪些不应该。有些东西他们没经历过,我就把自己的经验告诉他们,让他们得到心理上的帮助。

正午:他们怎么称呼你?

王士杰:他们直接喊王哥。

正午:溜冰场也是很多人认识异性的地方吧?

王士杰:对,首先是娱乐。09年时,手机都是翻盖的,大家除了上网,其余时间就是去溜冰,发泄荷尔蒙,也可以认识异性,在里面的确成功了好多对儿。当时的女孩相对来说很好“泡”,那时最流行的就是QQ,他们的交际也就是上网、打游戏、溜溜冰……有空就去小吃店、大排档之类的吃个饭;彼此要进一步认识,就去外面走走,溜冰场是认识人、提供恋爱机会最多的地方。不过,后来不太一样了。

正午:后来发生了什么变化?

王士杰:现在这个年代,厂里的女孩越来越少,她们对男孩子的要求也越来越高。这代人经历过计划生育,农村重男轻女,等到他们结婚的年纪,女孩子就少了。所以男孩们现在的压力非常大,很多人只能打光棍。我认识一个服装厂的男孩子,他已经做到工班长五六年了,在班组里管理着差不多三十多人。一般来说,服装厂肯定是女孩子居多,应该有很多机会,但到现在为止他还是打光棍。可以想象,他们娶老婆的压力有多少大。稍微有一点姿色的女孩子,身边就有五六个甚至十多个男孩子在关注。

正午:跟城里读高中读大学的年轻人相比,跟所谓的三和大神相比,你看到的这些年轻人,有什么独特的地方?

王士杰:他们这一批人还是能吃苦耐劳的,跟城里的孩子不一样。城里孩子都是父母宠大的,而这些外来打工的小青年,家里面真是没钱,他们过来是拼搏的,拼人生的。他们已经是打工二代了,父母已回老家,他们身边举目无亲。混得好的,可能在正儿八经的厂里面安安稳稳地上班,每个月把钱积攒下来,这是比较上进的。有些不上进的年轻人,钱可能吃掉、玩掉了,有的甚至把赚来的钱拿去赌,到后面越混越差,沦为跟三和大神差不多的状态。当然,相对来说,还是努力拼搏、心中有梦想的年轻人偏多。

正午:他们怎么看待跟北仑的关系,会想着赚了钱再回老家么?

王士杰:他们大部分回不去了,因为已经出来很多年,家乡怎么样都不知道了。有的人出来十五年,就没往家里寄过一分钱,他能回家吗?他没脸回家。但是,异乡对他来说也变成了非常奇怪的一个场所,在本地人里他们也显得格格不入,无法融入,而且又处于整个社会最底层的状态,他们也很茫然。

我记得有个安徽的年轻人,他父母来这边打工。父亲是做木工的,他五六岁就跟过来在北仑生活,每年过年回一次老家,平时都在这边:从小学,中学,到后来当兵。我问他,老家跟北仑,哪里更有感情,或者哪里更好?他说还是北仑。这里他待惯了,但问题是,他在北仑也没家,小时候跟爸妈挤在一个四五平米的房间,爸爸妈妈睡在下面,因为爸爸是木工,就搭了个木板,他跟他妹妹就睡在木板上面。而安徽的老家,他已经搞不清楚情况了,故乡印象不深。而且很多亲戚也都离开老家,那里只剩下一些老年人。他父母在这里奋斗了这么多年,在北仑一套房子都没有,也买不起。他父母这一辈人,最后肯定还是想着回去的,这边还是异乡。但对他来说就不一样了,他把本地当成自己的故乡,已经成了一个北仑人,算是移民到北仑了吧。

正午:这批年轻人里,有成功赚到钱的么?

王士杰:安家买房的肯定有,但不多。有一对河南夫妻,刚来北仑的时候,生活条件也很差,他俩年轻的时候也在溜冰场玩,我也是在那里认识的。他们吃过一些苦,在各种服装厂干过,也去服务行业,给人家端盘子什么的。他老婆是个精明又精打细算的人,人缘也处理得非常好,他们开始在村长家住,房子打扫得很干净。有一年他们把房东的一间房子租给自己老乡,后来干脆把房东的整套房子都租过来,一间一间的隔开,女的打扫卫生,老公是电工、木工都会干的。我记得去他们家时,有一面墙上全部是钥匙。等于他们变成了二房东,做转租。他们后来包了好几幢房子,很会做生意,算是创业成功了。这是我认识的人里面最成功的一对,夫妻俩自己有车、有房,很了不起。

正午:除了《青春》系列,你还有一组拍废弃游乐园的《奇幻剧场》,也出了一本新书《路的尽头》。你的摄影风格是不是经历过一些变化?

王士杰:有变化。我以前的作品受到吕楠、侯登科这两位国内一流的摄影师的影响非常大。我第一次入围侯登科摄影奖的作品,拍的是窑工,名字叫“活着”,那一组差不多就是按照他们那种方式来拍摄的,更注重形式,包括人物的表情、服饰、还有身边的环境,整体来说,传统一些。后来,在拍摄的过程中,我受到一些国外摄影师的影响,包括寇德卡、马克·吕布等等,还有一些当代影像方面的影响。现在拍的《奇幻空间》是比较静态的,跟我以前的风格就不一样了。

我认为,一个好的摄影师应该有多种摄影风格。当他面对一个环境,用一种合适的方式能够表达自己的内心就可以。现在我用传统方式去表达的就会少一些,我更喜欢主观跟客观相互组合的方式来表达我的内心世界。

正午:你还是希望拍摄的选题和作品跟现实是发生关联的?

王士杰:对,包括跟我们身边的状态也发生关联。有一张照片我印象非常深刻:在我们北仑小港的一个河边,一个女孩子靠在她男朋友的身上,她就靠了一秒钟左右的时间,然后他们就走掉了。那一瞬间,我感受到异乡人在异乡——女孩子,也包括男孩子——他们在这个城市受到一些困难或者挫折,能在一个温暖的肩膀上依靠、停留一下,就能得到一些温暖的补偿。这种感觉特别打动我,当时这种感觉是稍纵即逝的,我把相机举起来,立马构图拍摄,只拍了一张,他们就走掉了。这状态特别温馨,在异地打拼的他们身上,有种特别坚强的精神,这特别打动我。

正午:溜冰场现在是拆掉了吧,你现在怎么找这些年轻人?

王士杰:对,那边的路改造后,就拆掉了。在拆的过程中,我借了一个朋友的无人机,以航拍的视角,拍了一下地上的残骸,看得到溜冰场的痕迹,地上刷过绿色。拆掉之后,我又这样拍了一张,作为纪念。我跟他们有的有微信联系,有的已是身边朋友,还有的是左邻右舍,所以不影响拍摄。

正午:这个系列接下来还有新的拍摄方向么?

王士杰:我曾经想去拍他们的老家,看看那里的生活状态,把这些串起来。我也想,除了家庭,开始切入他们在外面的一些状态,比如几个人在一起玩,或者不被人发现的、更加私密的部分。总体上,是基于人性的关注吧。

正午:这个系列有计划要拍到什么时候结束吗?

王士杰:原来想过也许再拍10年,把这一群人从青年拍到中年。我觉得,到那时,在中国这样的一批人应该没有了。这边很多厂已经机械化,快递店都开始自助,不需要有人了,很多企业现在用机械手臂来代替人工。比较低廉的重复劳动的劳动力,慢慢的都不需要了,可能就消失了。我在想,这批初中、小学毕业的劳动力,以后将是不被需要的人类。这也是我非常担忧的一件事情,未来,他们将如何继续自己的生活?

——完——

王士杰,自由摄影师,长期关注纪实摄影,中国摄影家协会会员。