作者:马程

制图:托马斯

台基厂因明朝时建造宫殿基座得名,位于当年的东郊民巷使馆区。方圆一千米之内,有王府井、东单和崇文门三个地铁枢纽,穿过长安街就是繁华的东方新天地,周边还有北京市政府和商务部办公大楼。然而,附近的胡同还是保持着它的宁静祥和。

沿着台基厂大街走进来,除了东单公园、北京医院,只有居民区和零星的商铺。超剧场就坐落在这皇城根下的胡同深处。

首演定在周四晚上,演出开始前,下班后匆匆赶来的几百位观众们打破了这里原有的宁静,他们聚集在剧场附近唯一一家小超市,排队买煎饼充饥。附近暂时规划的停车位,涨到了30元每小时。

超剧场的开幕大戏是白眉工作室制作《分娩大师》。而演出前一个小时,男主角吴亚衡摔伤了腿,送去附近的北京医院,医生说软组织挫伤,不宜活动。但是他缠上绷带,二话没说,就回到了舞台。

演出过程中,他照常蹦蹦跳跳,没人看出他的一条腿还在流血,但也许是因为疼痛和分心,有几处说台词时嘴瓢了。

邓超在台下的中心位置,他曾经在看这部戏排练的时候,感动到泪流满面。但是今天,他没能全神贯注的看戏,舞台上的每一个遗憾都没有逃过他的眼睛,他不停地与俞白眉微信交流,把这些细节一一点出来。

谢幕之后,邓超激动地感谢每一位留到最后的观众,“我们会不断积累,争取做到更好。”数据显示,首演在上座率约8成,这对于一个500多人座位的中型剧场是非常不错的成绩。

邓超对自己的团队和台下的观众说,“这些演员们就像赛马热爱赛道一样,准备为了舞台奉献生命。今晚之后还会有无数的精彩,今晚的众目睽睽之后,还会有无数的众目睽睽。”

而开幕式结束后,这个位于胡同深处的剧场,是否能在邓超的光环之下,还能制造出更多精彩的剧目,吸引更多观众走入剧场,成为京城文化的新地标呢?

1、“谁会投资剧场呢?”

超剧场虽然有大麦的冠名,但是最主要的还是邓超、俞白眉、王琦、陈畅四位好友联合发起的,当《三声》记者问到有无其他投资时,俞白眉莞尔一笑,“谁会投资剧场呢?”

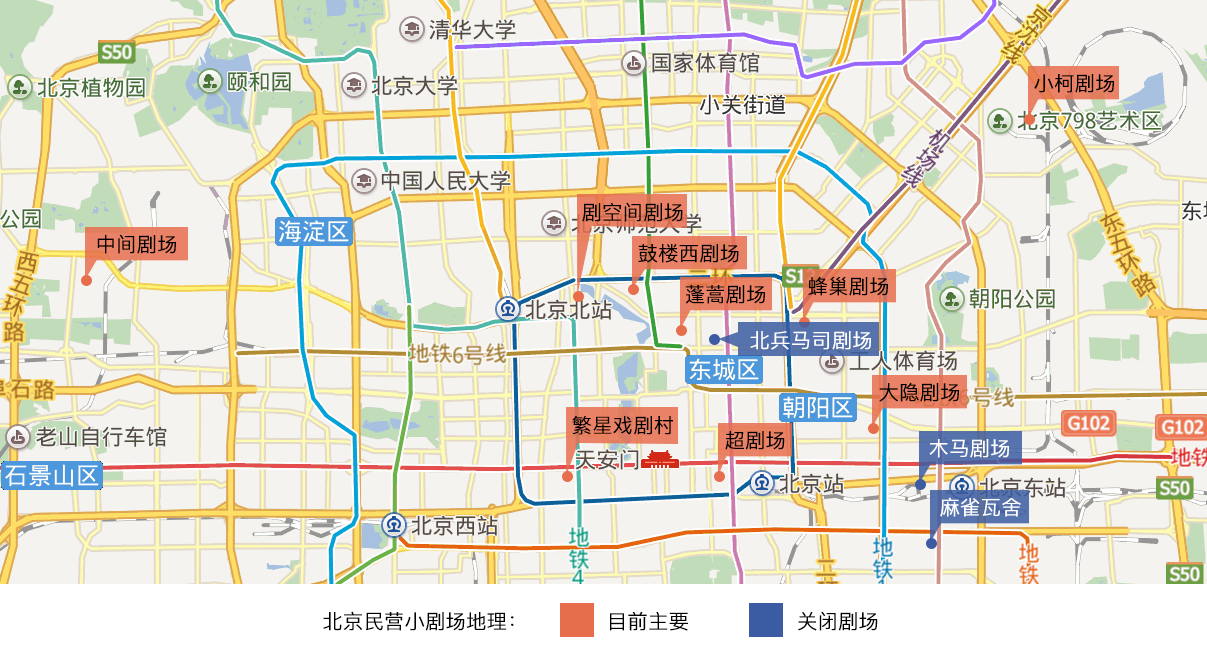

去年,第一家民营剧场——中戏的北兵马司剧场改建快捷酒店引发了广泛的关注。邓超在台上坦言,这两年很多剧场都“死掉”了,投资剧场其实是逆流而上。

邓超在成立前发表一篇长微博《船长的梦想》,说他从10多年前在中戏的第一个酱油角色,就有了对话剧舞台“说不出”的情结。俞白眉和邓超的正式合作开始于2001年的话剧《翠花》,而话剧《分手大师》在口碑和票房上获得了双丰收,让他们的话剧被更多观众熟知。

白眉工作室从成立到现在已经出品了5部话剧作品,除了在全国各地的巡演之外,还登上了电视节目《欢乐喜剧人》的舞台。

虽然从买下剧场到开幕经历3年的时间,但是其中的大部分时间都是用于剧场的改造和筹备。把以前国家部委的礼堂租了10年之久,改成商业剧场,这是超剧场团队走出的第一步。在之后的很长时间内,他们邀请了顶尖的设计师,来把一个整体设计和设施都有些陈旧的老礼堂,改造成了时尚、舒适的中型剧场。

“开业当天,很多人都问我,为什么这里面一点刚装修的感觉都没有,也没味道,”俞白眉解释道,“我们装修完成后等了半年多时间才开张,很怕一些装修的残余影响观众的健康。观众里会有老人、孩子,必须保证所有指标全部达到了,这是不能着急的。”

在俞白眉看来,他们做剧场,就像很多人喜欢高尔夫,喜欢养马,喜欢打麻将,都是兴趣使然。打高尔夫、养马需要花钱去交会员费或者维护马匹,而剧场也一样,需要交租金,需要装修改造,需要自负盈亏。

不过,不管是俞白眉还是邓超,都并不清楚怎样去经营一个剧场,真正负责具体运营的是有经验的超剧场团队。“我们俩几乎不去管运营的细节,邓超是第一大甩手掌柜,我是第二大。”

骁遥是白眉工作室的成员,他全程参与了超剧场的筹备和宣传。他向《三声》记者介绍,今年主要还是上演白眉工作室的剧目为主,团队现在要多线作战,既要在超剧场演出,也要派出参加全国巡演。而超剧场具体下一步的计划,还要制定当中。

相比细节,俞白眉更关心的是剧场的长期发展。他计划在开幕不久聘请国外的知名团体来超剧场演出,剧场经理听到后,说了句,“要赔啊。”可是俞白眉觉得,赔就赔吧,他更愿意从长远来看,塑造剧场的品牌更为重要。

问题的出现和修改是随时随地的。去年《恶棍天使》上映后,俞白眉和邓超都遭受了一定的危机,俞白眉说,每一次排练的时候,他都会发现一些不足之处,即使是演出过上百遍的《分手大师》,而现在,他觉得去回看之前拍的电影,就像两个遍体鳞伤的孩子,但是既然无法补救,就要在之后吸取教训。对他来说,编剧永远都是第一职业,无论面对多少批评,“第一是坚定写,第二是回头看,别无他法”。

2、“可以像船长一样来到超剧场”

可以想象的是,今后的超剧场几乎不会经常看到邓超和大咖们登台演出,而白眉工作室出品的剧目也难以支撑超剧场的所有档期。

俞白眉坦言,他希望超剧场能成为一个优秀剧目和人才的“孵化器”。据了解,超剧场之后会是中戏舞美专业的教学基地。“北京的剧场每年都在流失,很多舞美的学生得不到实践学习的机会,我们这次与中戏合作,就是想把超剧场作为一个培训和联系基地,学生们毕业后也有机会留下来工作。”。

通常情况下,剧场和剧目之间只是单纯的合作关系。就像白眉工作室的运营,定了戏剧项目之后,再去租剧场,剧场只是简单的为剧目提供一个展示的平台。国内也存在生产剧目的剧场,大到国家大剧院,每年都有自制的歌剧和话剧隆重首演,小到京城的鼓楼西剧场、繁星戏剧村等,会定期推出自制的小剧场剧目。

“我在各种场合都说过,我这有剧场,希望志同道合的人加入。”在俞白眉看来,超剧场的发展最重要的是找到一批80后90后的创作者,共同组成同盟军。

俞白眉计划下一步还会与中戏等其他艺术院校合作,也会面向社会招纳更多的编剧、导演、演员等舞台剧从业人员,“希望能发掘一些会演戏的小邓超,或者会写戏的小俞白眉。”

骁遥介绍,超剧场今后的一大副业是戏剧教育。除了与中戏合作,还会开展针对小孩的戏剧知识课程和表演课程,同时,剧院也会请明星来给观众办沙龙,聘请外国知名团体来演出。“剧场也会在白天上演儿童剧,给孩子们提供一个课余学习的平台。”

俞白眉也希望剧院能为自己的孩子和其他的孩子提供一个向上的学习环境, “我可能给孩子从小就有艺术和舞台的教育,这是我的父亲没有办法带给我的,我觉得这些很值。我不会给孩子买几千万的学区房,但是他可以在2岁的时候就站赞舞台上,看看叔叔阿姨们在舞台上是怎样兢兢业业对待艺术的。”

探索新的模式往往会承担风险,俞白眉觉得现在的超剧场是“摸着石头过河”,好在团队之前的两部电影的收入打底,“现在赔了也不会倾家荡产,那就加油去做吧。”

邓超对超剧场的期望,就是聚集更多年轻的艺术家。“我希望有一天,我们几个老家伙真的老了,可以像船长一样来到超剧场,开心喝着朗姆酒,就着温暖的阳光,独自坐在甲板上,静静看着年轻的水手撑起属于他们自己的帆。”

3、“让观众第一次走进剧场”

很多人提到话剧,就会觉得是小众的代名词,真正经常观看话剧的圈子非常窄。

俞白眉认为,扩大观众群是现在最重要的。他更愿意自己的观众是“非话剧圈的人”,就是那些此前没有或者极少走进过舞台剧现场的人。

超剧场在未来两三年都会以擅长的喜剧为主,不仅是因为喜剧可以吸引到更多的观众,也是因为俞白眉认为观众现在确实需要高质量的喜剧。

“我在纽约的百老汇和伦敦西区,看到最多的就是喜剧,喜剧做得好,是扩大观众群的最好方法。”俞白眉希望以后的新人导演编剧在创作的时候,也能想着观众的需求。作为一个自负盈亏的剧场,超剧场的剧目必须是艺术与商业价值的结合。

白眉工作室的卖座话剧,转化成了《分手大师》等卖座的电影,而这个途径也可以是可逆的。提到近年来风靡的大IP话剧作品,如《盗墓笔记》、《左耳》等,俞白眉表示他对卖座的舞台剧总是心存好感。尽管这些作品在卖座的同时,遭到了“没内涵”的质疑和批评。

他希望,每年更多的话剧巡演,更多的人第一次进到剧场去看剧。这对舞台剧的普及功劳不可限量。很多观众有了剧场的体验,就愿意再一次走进剧场,这样整体受众群体就扩大了。而作品数量多了自然会形成相互竞争关系,也会促成质量的提高。“既然IP的转换是大势所趋,那不如借这个机会扩大舞台剧市场,再让市场倒推质量。现在作出批评还为时过早。”

俞白眉认为国内舞台剧和电影行业,也可以成为像百老汇和好莱坞一样,优秀的剧目IP都能够实现相互的转换。“十年之内可能不行,但是我觉得慢慢的就走到那了。”

超剧场之后会不会做实验性的戏剧,或者更小众的舞蹈、肢体剧?俞白眉觉得,都是有可能的,因为受众小不是决定一部剧能不能上演的主要问题。“即使只有两万受众,也可以演很多场,但是这需要在营销上更加仔细,必须要这些人得到这样的信息。”

4、百花齐放,维持艰难

很多媒体评价超剧场是含着“金汤匙”出生的。明星得天独厚的影响力和前期不差钱的投资,保证了剧场在一段时间里可以依靠影视业和此前在大剧场演出积累起的粉丝维持票房。

然而,大多数北京的民营小剧场,每一家都在做不同的尝试。有一些凭借接地气的演出积累起观众,有些则靠高质量的演出受到剧评人的推崇,还有一些则一直在挣扎求生。

小柯剧场也是个人牵头办的剧场,位于798艺术区内,由知名音乐家小柯一手创办。小柯剧场主打爱情音乐剧的牌,用他创作的脍炙人口的流行歌曲作为标题,吸引了不少都市白领。从《因为爱情》到《稳稳的幸福》,每次连演几十场都有不乏满座的观众。但是小柯并不只是“冠名”的组织者,他几乎每天都会去剧场,事无巨细,很认真地守护每一次演出。小柯认为他享受的是创作和演出的过程,“你想赚钱就不要搞戏剧,更不要搞剧场。”

尽管在行内备受尊敬,但是小柯很少专门聘请明星来演出,他觉得做剧场本来就是一件有趣和轻松的事情,无需强求。如今,成立4年的小柯剧场已经凭借“都市爱情”系列音乐剧在行业里站住脚,和孟京辉的蜂巢剧场一样,成为文化休闲的好去处。

位于鼓楼的胡同深处鼓楼西剧场成立于2012年底,在这两年风头正劲。他们称自己是第三代小剧场,租赁的是中华全国总工会文工团的剧场。剧场采取“场制合一”的经营模式,以引进外国优秀的托尼奖、奥利弗奖获奖作品为主,从最开始的《枕头人》到《那年我学开车》、《丽南山的美人》等,鼓楼西剧场已经制作了近十部话剧,也聘请到了冯宪珍、周野芒等老戏骨来担纲主演。他们前期的风格是“直面戏剧”,在深刻挖掘人性的同时又多了很多悬疑、暴力、色情的元素,这些也成了很好的宣传噱头。

鼓楼西在收获剧评人力捧的同时,也赢得了自己的观众群。但是剧场经理闹闹也向《三声》记者道出了经营的苦衷,“收入基本来自票房,这其中存在很大的不确定性。剧场大大小小琐碎的事情很多,还要负责剧目的宣传发行,工作量和开销都增加了两倍。很多时候是打工的人可以拿到工资,但老板赚不到钱。”

2010年开业的繁星戏剧村也是走自制剧的模式,并且融合了小柯剧场的“都市爱情”题材。演了三四年的自制剧《那次说走就走的旅行》至今还能保持6、7成的上座率,最新上演的《那次奋不顾身的爱情》很快也拥有了一批粉丝。

但是,剧场才开业的三年,也是门庭冷落,上座率仅2、3成。总经理孟樊星坚持了3年,才开始在市场上慢慢建立起口碑,摸索出一条长期发展的路线。除了坚持自制剧,就是扩展优秀剧目的展演时间,“前期的宣发制作成本都是一样的,后面演出时间越长,产生利润的空间就越大。”孟樊星对《三声》记者说。

蓬蒿剧场是国内小剧场的翘楚,2008年成立至今,已经上演200多部作品、2000多场戏,独立出品了20多部戏。最重要的还是他们自2010年开始每年都砸锅卖铁办的南锣鼓巷戏剧节。这是一个以阿尼翁戏剧节为蓝本的戏剧节,邀请国际知名剧目巡演,也扶持本土大学生原创剧目,用法人王健的话来说,就是“只论艺,不论商”。

去年8月,一篇《蓬蒿剧场到了生死存亡时刻》再一次把王健推到了风口浪尖,因为房租到期,蓬蒿剧场又一次面临关门。为了剧场运作他曾两次在微博寻求众筹,当时的资金缺口达到了40万。而王健本人是牙医出身,到现在还在依靠牙医诊所的收入维持剧场的运营。蓬蒿剧场在这9年间,遇到了很多难以支撑的事件,房租从当初每年的24万元,涨到了93万元;2014年政府响应反腐倡廉政策,大幅缩减对戏剧节的投入,这也是王健发动众筹的原因。小剧场的生死存亡,很多时候与社会和政策坏境息息相关。

所有的剧场经营者都提到了剧目的重要性,就如同孟樊星所讲,“好的剧目是’1’,当你积累了足够数量的作品后,才能有后面无限可能的‘0’。”而经营良好的剧场,拥有自己的观众群,鼓楼西的闹闹会定期在微信群里发很多剧场的最新信息,“我们希望吸引各个年龄段的观众,但是目前来讲,守住现有的观众更加实际。”6月初,第七届南锣鼓巷戏剧节如期举办,在每场演出前后,都能看到很多身穿白色工作服的志愿者们在剧场内外帮忙张罗,很多人从蓬蒿的观众,变成了蓬蒿的忠实伙伴。

超剧场是否能如俞白眉所说,吸引到更多“非戏剧圈”观众第一次走进剧场,遍布北京各地的小剧场又是否能继续百花齐放,保持盈利,现在很难说。所以,从目前来看,投资剧场,没有情怀是万万不能的。

最后,俞白眉给我们提到了一个场景:在筹备超剧场开幕时,他带着两岁的孩子,在舞台上看各部门装台、调灯,看演员们排练,爷俩一起对着空荡荡的观众席大喊,“我爱舞台。”

原创内容,未经同意,严禁转载

评论