文 | 卡尔·克劳

编者按:在20世纪上半叶的上海街头,克劳公司的广告牌随处可见。公司创办人卡尔·克劳是上海滩较早从事广告业务的外国人,他将四万万中国人视作潜在的顾客,深入研究了民国时期普通人的消费心理和流行文化。该公司在多个领域首开先河,如成功使用“摩登女郎”形象,推出与商品相关的出版物,灵活促销使赠品适应中国市场……

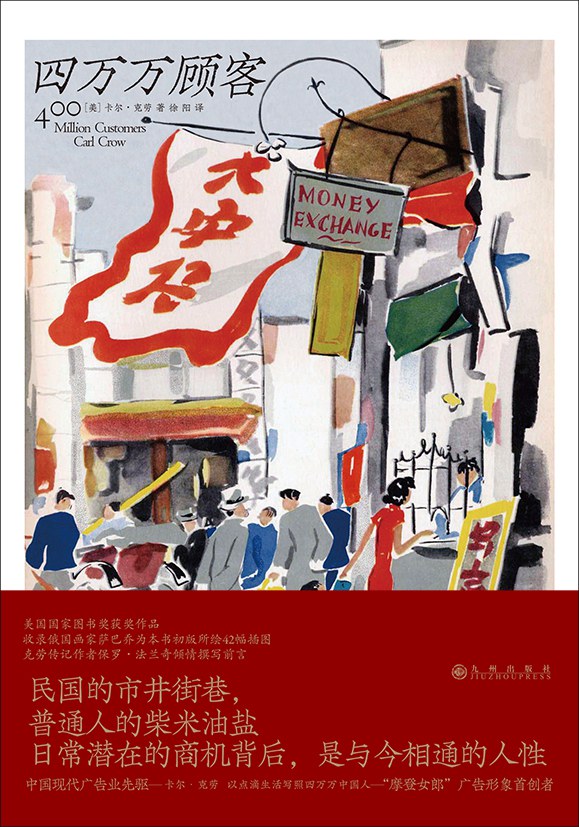

克劳在中国生活了25年,他称自己为“业余人类学家”。他的经历、见闻和思考,最后浓缩进了初版于1937年的《四万万顾客》一书。该书获得英美各大报刊的好评,更荣获美国国家图书奖,并多次重印。1945年抗战胜利时,来到上海的盟军士兵人手一册袖珍版《四万万顾客》,他们对于中国的了解大多来自此书。

克劳以他独有的敏锐眼光和诙谐文字,描绘了一连串逸闻趣事:“汉堡马掌”并不都来自德国汉堡,买钱塘江的鱼付的钱可能并不包括拴鱼绳的费用,外国人心中的“中国国菜”炒杂碎在中国却并不存在……近日,后浪·九州出版社推出了该书的最新中译本,以下摘自该书《鱼翅与皮蛋》一节。

尽管让每个中国人每天买个苹果只是诱人的统计学愿景,许多外国制造商却通过坚持不懈的广告,让许多外国食品在中国实现了不错的销售额。听装牛奶是最先被引进并作为婴儿食品逐渐被接受的产品。由于尽可能多生孩子是每位妻子的义务和愿望,而奶娘供不应求,于是听装牛奶便顺应实际需求大受欢迎。由于这个国家人口密集,耕地面积广阔,草场不多,奶牛很少,中国所有聚落的当地牛奶供应量加起来还不能满足英格兰一个大镇的需求。听装牛奶和各类乳制品在中国各地均有出售,但牛奶从未被视作饮料。牛奶饮用者仅限于儿童和病人,没有中国人是出于个人喜好而喝牛奶的。我希望几年后将不再是这种情况,因为我们刚启动了一场推广巧克力及草莓口味牛奶的广告运动。既然中国人爱喝甜汽水,我们对成功还是有把握的。

1

让中国人吃葡萄干,我们的确立了大功。十五年前,葡萄干在中国并没多少人知道,但现在那个装着全世界最著名葡萄干的小红盒子差不多在每个城市的商店货架上都很常见。

刚开始推广葡萄干的时候,我提议组织一场蛋糕烘焙大赛,要求在原料中使用葡萄干,交来头等蛋糕的人将赢取现金大奖。这是我头一回尝试这种事情,直到参赛作品堆积如山,我才意识到中国人赌一把的本能是多么强烈,他们抓住以无换有的机会是多么热切。大赛截止当天,我去见客户,发现他被淹没在蛋糕的海洋之中。

“这麻烦是你给我找来的,”我的客户说,“现在你来解决它。你已被提名并全票当选为本次大赛的唯一评委,所有蛋糕都将在一个小时之内送到你的办公室,不用归还。”

我必须承认,提议举办这场比赛时,我并没有想到该如何甄选赢家。所有蛋糕都堆在我办公室展示,占据了每一张可用的桌子,我盯着它们找灵感,却一筹莫展。我的中国员工们也帮不上忙,不过他们中有一个人提议,我们应该先将如下几位的参赛资格取消:几名递交布丁的,三名交了清蛋糕的,以及其他几位没用葡萄干反而用黑加仑或李子干替代的。这些都扔出去了,仍然还剩五百多个蛋糕待评价,而评判它们的唯一方法是品尝。

我正犯愁时,一位黄包车夫来到了办公室,他像肉铺中的饿狗一般闻了闻蛋糕。我请他自行取用,他仔细地看了一遍所有参赛品,嗅了几个,然后挑了一个自己最想吃的。我的难题解决了。我请他五点过后尽快带五十位同伴来办公室,他们可以把自己想吃的蛋糕全吃了。他立即建议将派对推迟二十四小时,因为当天大家都吃过东西了;遇上这种盛宴,他们应该有机会先饿上二十四小时,这样就能充分发挥战斗力——大部分中国人应邀赴宴时都会这么做。这听起来非常有道理,于是派对推迟了。

次日,黄包车夫们都来了。大部分人都修了面,还穿上了最干净的衣服。所有人的举动都和第一位差不多。他们并没有不加选择地大吃大嚼,而是先仔细挑选,看起来非常公正,他们大部分都会先轻咬几个,才会决定最想吃哪一个。即便是在最理想的环境中,蛋糕评鉴也无法达到科研般的精确,所以我的方法和其他的评定方法一样有效。哪些蛋糕最受欢迎,很容易就能看出来,名次就这么出来了。人脆弱的胃是有限的,撑不下了,黄包车夫们主动停下,我宣布品评结束,请他们把剩下的蛋糕带回家。在此后几个月里,路遇黄包车夫带着异常的喜悦冲我咧嘴笑,我就知道他一定是我那场蛋糕宴的客人。我没告诉客户我是怎么品评那些蛋糕的,一两周后他主动问起。

“啊,”我说,“我直接把那五百个参赛作品各咬了一大口。你觉得我还能怎么办呢?”

我们推销葡萄干并不是向中国人引介新食品。大约在基督时代,阿拉伯商人就已经把葡萄干带入中国了,此后,中国北方就开始栽种、风干葡萄。葡萄干在中国并没有大批量生产,也不是家家户户都吃的东西——直到加州葡萄干种植商在我们的帮助下展开猛烈的销售攻势。营销环境非常理想,因为尽管中国人和其他人一样爱吃各种糖,但他们的一日三餐却不含甜点。从另一方面来说,我相信,中国人均糖果店数量比其他任何国家都多,因为中国人喜欢在正餐之间吃小食。说服他们并不难,可以告诉他们,吃葡萄干里的糖最纯、最经济,葡萄干所含的铁元素有益健康。

但我不相信广告攻势可以改变中国人的饮食。其实,我不明白为什么会有中国人希望改变自己习惯已久的饮食,除了极其贫穷的人家之外,中国人大都享有多样化的膳食,烹饪技术也比普通英美人强得多。就我个人来说,我最享受中国大餐了,倘若能确保余生只吃中国菜,我就会觉得未来一片美好。我的确会想念咸牛肉卷心菜、牛排腰子布丁以及焗豆热玉米面包,但糖醋排骨、北京烤鸭以及广式西葫芦炒鸡肉完全能够弥补。持这种态度的并非只有我一个,差不多所有在中国住了一段时间、已经冲出了狭隘国家偏见牢笼的外国人都有同感。实际上,我很乐意从另一个角度来看待这个问题,我会胸有成竹地在英美发起广告运动,推广改良式中餐。如果能被广泛采用,那么比起他们现在的饮食,这两国人民将会享受到更健康、更经济的饮食,那是他们做梦也想不到的美味大餐。

2

一位见多识广的中国朋友在许多国家生活过,最近他告诉我,他的理想生活就是做一名娶上日本太太、吃着中国菜的美国公民。他是这么想的:作为美国公民,他可以在机遇方面尽情驰骋,而日本太太是最忠诚、最专一、最任劳任怨的贤内助,而中国食物则是全天下最棒的食物。这三个理想中,他必须要满足的是最后一样,他说,这毕竟是三者中最重要的。

如果你向不在中国居住的普通英国人提及中国菜,他要么完全一头雾水,要么就会调动少得可怜的知识储备联想到鱼翅、燕窝汤和皮蛋。这些食物并不能让不懂精致的盎格鲁-撒克逊人流口水。这几种我都吃过,下次赴宴看到它们我也会继续吃,这倒不是因为我特别喜欢,我仅仅是不介意它们的味道。况且,倘若我不用筷子把桌上所有的菜都夹一遍,主人家发现了会觉得是一种冒犯。这同我不得已时可以接受欧洲萝卜是一个道理。如果鲨鱼味没那么重,鱼翅汤或许还行,燕窝汤我喝不出什么特别的口感,但皮蛋我感觉有点儿难以接受。顺便提一下,这些蛋经过腌制后硬化,便于保存,它们的口感和模样,更接近于奇怪的乳酪。皮蛋并不是古董,腌制过程一个月左右即可完成,如果存放超过一年之久,完全是因为没找到买家。久放并不会让它们变得更值钱;实际上,如果保存太久还会脱水,从而导致无法享用。

关于皮蛋年代久远的传闻,应该是出自老水手们的怪谈,随后又被偷懒不愿查证的小说家和冒险作家直接盗用,为自己的故事增添异域色彩。我曾将皮蛋切片做三明治,以芥末酱打掩护,拿给一位容易神经过敏的朋友吃。刚开始他还挺喜欢的,直到上层面包片掉下来,他看到了里面的东西。就像我之前提及的那样,我不喜欢皮蛋。口味说不上恶心,只是怪异。但既然我曾毫无痛苦、自然而然地喜欢上了林堡干酪、法式蜗牛、生鱼片、苏格兰威士忌以及荷兰杜松子酒,习惯皮蛋的味道应该也不算难事,或许日后还会渐渐喜欢上。

另一种大部分外国人都听过、不少人也尝过的中国菜是炒杂碎。它被一些人奉为“中国国菜”,通常还被认为是中国的老英格兰烤牛肉。然而,真相是这样的:我们所知道的炒杂碎,不仅不是中国的国菜,甚至连一道中国菜都算不上,没有中国人吃它。中国人只知道一种炒杂碎,那就是广东乞丐讨要来的简陋混搭菜。广州乞丐端着大容量的饭碗,挨家挨户讨食,发善心的家庭主妇将家里零零碎碎的剩饭剩菜倒给他们。由于乞丐要走访好几家才能填满饭碗,他通常会收集到不同种类的肉和蔬菜,然后再躲到阴凉的角落,用筷子搅动这一堆混合物,开始用餐。尽管这种食物的缘起十分卑贱,却不见得与不健康或难吃挂钩。不过,全体中国人对它自然还是持有偏见的。

中国著名外交官伍廷芳博士曾对我说起这道乞丐菜是在怎样的特别情形之下成为世界多地外国人的心爱异域菜肴的。加州发现金矿使得数千中国人奔赴旧金山,一些人去金矿工作,但更多人还是通过在不同行业耕耘慢慢积累财富。有很长一段时间,旧金山的鞋子和雪茄都是中国人制作的,木匠大部分也是中国人。发现金矿后,城里聚居的华人越来越多,足以撑起几家广东厨师开办的饭馆,这些馆子只为中国同胞们提供食物。有些白人从老水手那里听过这些留辫子的黄种人吃什么,于是某天晚上,一群矿工决定尝尝那些奇怪的食物,想看看到底是什么样的。

他们听说中国人连老鼠都吃,想考察一下是否属实。他们去餐馆时,常客晚餐用毕,店主准备打烊。但矿工们说要吃饭,店主不想招来麻烦,急着要把他们打发走。他走进厨房,将自己中国老主顾吃剩的食物都堆在一起,浇一层中式调味酱,把这盘东西端给了这群不速之客。他们听不懂广东话俚语,所以当店主说他们吃的是炒杂碎——即“乞丐碎食”的时候,他们不知所云。

不管怎么说,他们爱上了这道菜,又成了回头客,炒杂碎就这样站稳了脚跟。接下来,中国人从炒杂碎里赚的钱,比挖金矿赚来的还要多,数千华人几代都在发笑,因为每盘炒杂碎都是拿外国人开涮。能吃到炒杂碎的中餐馆遍布世界各地大城市,唯独中国的饭店里没有。我们的中国厨子之所以会做,是因为我妻子曾参照某本旧金山美食书教过他。他尝过一点,却说不喜欢。他老家在长江流域,所以任何与广东有一星半点关联的事物他都不喜欢。有一个荒唐的说法称,这道菜是李鸿章大人在美国推广开来的,但我们可以有把握地说,这位有权有势的中国政客富足而挑剔,绝不会吃什么“乞丐碎食”。早在这位李大人环游世界之前,旧金山就已经开始上这道菜了。伍博士告诉我,他曾在华盛顿一次公使馆晚宴上摆了这道菜,但仅仅是因为美国人似乎在期待它的出现。我深知这位老先生在提高个人关注度方面颇有天赋,所以我强烈怀疑,他早已料到这道菜会登上各大报刊头版。

3

中国人探索了不同气候类型中的食物,从亚热带的广州到半极地的西伯利亚。在这里能找到多种多样的兽类、鱼类、鸟类、昆虫、水果、谷物、坚果、块根和绿叶蔬菜,中国人把它们都尝了一遍,变着花样烹调,用能想出来的各种调料增添滋味。饥荒时期,对食物的搜索更加迫切,范围也扩大了。第一个吃牡蛎的人未能名留青史,自然也看不出他的国籍,但我强烈感觉他是个中国人。无论如何,在英国人学会喝茶、喝咖啡之前,中国人早已对牡蛎了如指掌,他们会把它做成牡蛎干以便保存。上海唯一的牡蛎店——也就是专门出售牡蛎的店,位于福州路中餐馆区附近的一栋老房子里,那里只卖干牡蛎。我不打算在此详细描述怎样在牡蛎腐烂之前把它们风干,但的确有办法可以做到。

尽管中国人搜遍了地上跑的、水里游的和天上飞的食物,却没学会享用乳制品。在外国人告诉他们牛奶的功用之前,他们的饮食中既没有牛奶和黄油,也没有乳酪。现在大量消耗牛奶的是婴幼儿和老年人。中国人用大豆榨汁,制成一种完全可以接受的牛奶替代品。豆奶看起来很像牛奶,喝起来也有点像,它具备牛奶的主要营养价值,价格却只是牛奶的几分之一。中国人对黄油没什么感情,说不上喜欢,也说不上不喜欢,他们用不上黄油,所以也不用。

他们讨厌乳酪,在任何情况下都不肯吃。就算有人吃,乳酪在中国也不会流行,因为它在中文里稍做扭曲就可以一语双关,变成某种不适合人类食用的东西[注:当时上海称乳酪为 “起司”,在吴方言中谐音“鸡屎”]。无数次内战让上海十年的生活多少有些刺激,某次战争中,一群人数逾千的饥饿战败士兵丢下武器,在公共租界避难。在那些紧张而忙碌的日子里,上海几乎每个身强力壮的外国人都充当了义务的军人或警察,我作为后者参与其中,有段时间曾被分派看管难民营。我只需要保证避难者们不逃跑就可以了,这很容易,那是他们最不想做的事情。然而,他们已经两天没吃东西了,饥肠辘辘;我向到来的第一个人求助,那人恰好是一名英国陆军上尉。他立刻忙活起来,不到半小时,我们就凑齐了几百听乳酪和饼干,这是他想尽办法从英国军需商店找来的。

我们开了几听,向避难者们演示如何打开,以为他们会立刻开始狼吞虎咽。结果他们一见乳酪,嗅到它的气味,就立刻发出了痛苦的咆哮。这种失望,就好像是我们给了他们一听硬邦邦的打火石。片刻之间,英国陆军上尉和美国业余巡捕似乎要经历一个惊险刺激的上午了。但我们缓和了局面,我迅速与附近一位中餐馆店主草草做了一笔很不专业的交易,用这么多听乳酪换了几千只蒸饺。交易完成后,我们看管的人群吃起饺子。英国上尉欢快地评价道,他猜我应该知道自己已经犯下重罪,我贩卖了国王陛下军需商店的物品;他说幸亏我是个业余美国巡捕,假如我是英国士兵,他就不得不把我举报到军事法庭。在此期间,他手里一直拿着那听乳酪,我们手头也没别的食物,就把它当早饭吃了。这些避难者们大吃一惊,他们完全想不通,为什么眼前有蒸饺,还要吃那么恶心的东西。

我希望乳酪制造商们可以读到这些段落,让他们明白自己的产品在中国绝对没有市场。我不介意他们来信问我乳酪在中国的市场潜力如何。鉴于市场毫无前景,这些信回复起来一定很快。问题是,我确信他们谁也不会相信我。要想让乳酪制造商相信地球上居然存在不吃乳酪的民族,简直比登天还难。

——完——

题图:卡尔·克劳设计的1935年上海地图,局部。designed by Carl Crow ; drawn by V.V. Kovalsky