近日,公开信息显示,锐格医药及其两位联合创始人邱夏杨、钟敏向美国康涅狄格州联邦地区法院递交了针对辉瑞此前所提诉讼的答辩文书。

今年2月初,辉瑞曾起诉其两名前雇员(邱夏杨和钟敏),指控理由是认为两名雇员窃取了辉瑞关于糖尿病和肥胖病的研究成果,并在美国马萨诸塞州创建了Regor Therapeutics以及位于中国上海的QILU Regor Therapeutics(上海齐鲁锐格医药研发有限公司,简称“锐格医药”),谋取非法利益。随后,该诉讼由美国康涅狄格州联邦法院受理。

目前,锐格医药、邱夏杨和钟敏在最新的答辩文书中驳斥了辉瑞的所有指控,同时提出了多项反诉,包括要求法院判决确认其从未盗用辉瑞的任何商业秘密,并确认锐格医药是相关专利的合法所有人。

事实上,类似的商业诉讼在生物制药行业屡见不鲜。

一位不愿具名的商业诉讼方面法官表示,“如果进入诉讼阶段的话,就正常应诉吧。”根据他过往的商业诉讼经验,“可能哪一方都不会败诉”。比如,艾伯维、安进在内的全球诸多知名药企,就曾以“前雇员窃取商业机密”为由,进行过多次上诉,最终的结果多是与多家药企达成了特许使用权合作。

一款代谢药物引发的诉讼

从此前辉瑞的上诉书来看,这起全球大药企和国内初创药企之间的纠纷由来已久。

引发这起“窃取商业机密”诉讼的是一款针对II型糖尿病和肥胖治疗的药物——GLP-1激动剂。米内网数据显示,2020年中国糖尿病市场为556亿元。由于GLP-1激动剂具有更高的疗效和安全性,有望成为该市场未来的替代治疗药物。

而针对这片销售非常可观的市场,现阶段,全球主要是辉瑞、锐格医药和礼来进入研发第一梯队。

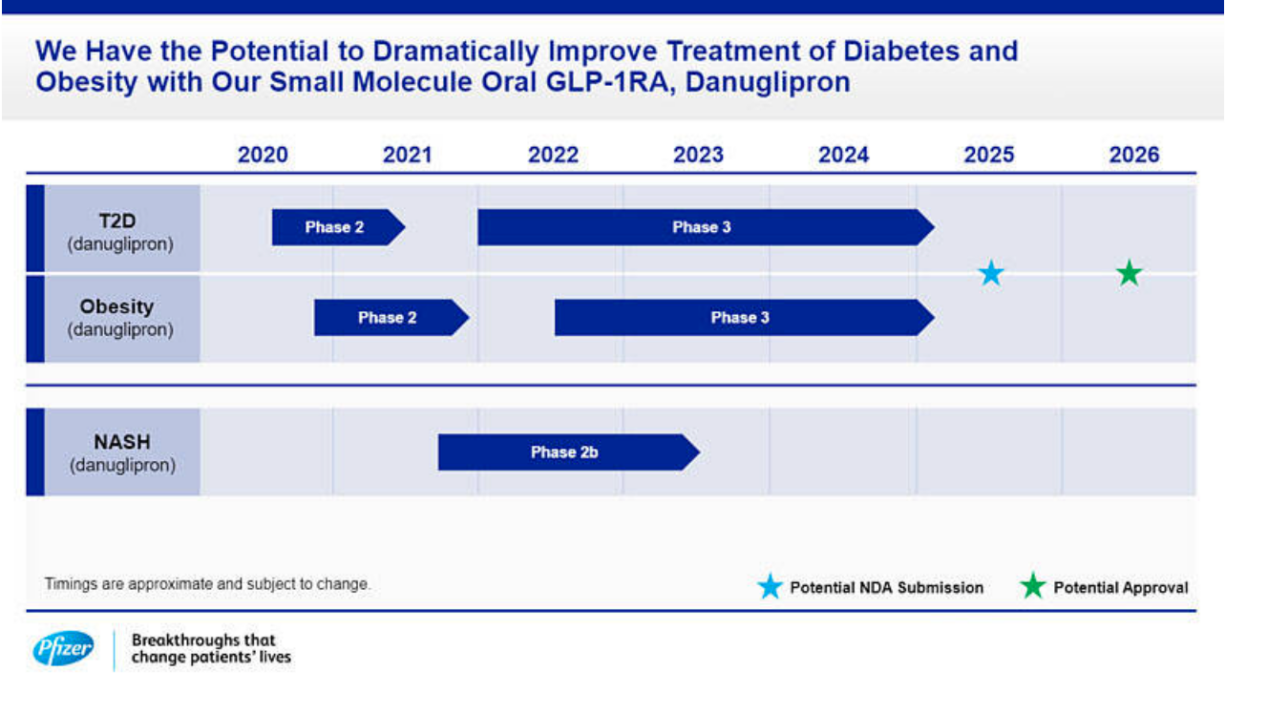

其中,礼来的GLP-1受体激动剂注射剂III期临床在去年获得积极效果。锐格医药的GLP-1受体激动剂则在去年完成I期临床。辉瑞的GLP-1受体激动剂在国外的I期临床研究也已完成。去年3月,辉瑞针对该药物的临床试验申请已在中国获得许可。根据辉瑞在投资者开放日披露的开发计划,这款药预计于2022年在国外开展III期临床,2025年申报上市。总体来看,礼来的进度略微领先。

值得一提的是,去年12月,锐格医药和礼来达成了战略合作,双方将协同进行糖尿病和减肥领域的创新研究。

一位第三方独立咨询机构医药分析师分析称,“之前市场一直在比拼几家的研发进度。但未来到底能拿到多少市场,还是要看具体的获批上市速度以及各自的商业化能力。而锐格医药和礼来的战略合作明显做好了抢跑的准备。”

商业机密纠纷屡见不鲜

在多位从事商业诉讼的法律人士看来,由商业竞争引发的窃取商业机密诉讼并不新奇。国内生物医药领域仍然处于早期,尚未进入充分竞争阶段,因此相关的诉讼占比仍比较低。在相对成熟的领域或者海外生物医药市场,类似纠纷早已是普遍现象。

诸如安进、Coherus生物科技公司这样的全球知名药企,均在过去几十年面临过多起类似的纠纷。

2017年3月,安进就曾以挪用商业秘密向由前雇员创立的Coherus和当事人要求索赔。当时涉及的药物是有“药王”之称的阿达木单抗的仿制药,该药至今在全球范围内销售额排名第一。安进声称,Coherus利用窃取的商业机密,加快了属于自己的生物仿制药生产。

两年后,法院宣布驳回安进上诉。安进也与Coherus生物科技就该问题达成一致,Coherus可以继续销售该款药物,同时需向安进支付“中位数的特许权使用费”,期限为五年。

以“窃取商业机密”为由起诉前雇员,安进与Coherus生物科技是典型,但不是唯一。这也是辉瑞近期第二次以“窃取商业机密”为由起诉前雇员。

去年11月,辉瑞起诉前雇员李春晓(Chun Xiao Li,音译)违反保密协议:未经许可将12,000多份文件上传到她的个人云端硬碟帐户和设备上,其中包括了一些COVID-19疫苗有关的文件。李春晓在离开辉瑞以后,加入了一家名为Xencor, Inc.的制药公司,该公司致力于开发针对癌症和自身免疫性疾病的药物,

而最新的法庭文件显示,该诉讼已于2月23日遭法院驳回起诉,并获得批准。

对于这种诉讼前后极其鲜明的反差,熟悉跨国经济纠纷的上海德禾翰通律师事务所合伙人卫峰认为“主要是目前对于如何来判定一个技术方案是否侵犯商业机密,并没有统一的标准。”

纠纷中的主要焦点在于侵犯商业机密的事实认定。卫峰认为,首先,需要确定属于商业机密的范围以及该信息是否构成机密,其次,才是判断行为人的行为是否侵犯了以及侵害的程度。往往在第一步上,原告和被告之间就会进行多轮“拉锯”。像隆基股份与华韩集团就“无效”机密,已经“拉锯”三年。

因此,据卫峰观察,在商业机密诉讼中,和解也是当事人双方更愿意接受的结果。“一方面,以民事、刑事诉讼或采取行政途径解决商业秘密纠纷,都有可能导致商业秘密的进一步扩散。另外一个层面就是为了减轻诉累和因此造成的机会成本损失,比如,诉讼程序可能影响权利人基于该商业秘密进行下一步的研发,还有可能因诉讼影响该企业的股价。”

在他看来,考虑到整体利弊,商业诉讼最终往往倾向以对双方造成损失程度最低的方式结束。

另有多位不愿具名的法律人士认为,从多起商业诉讼的最终目的来看,都不是致使竞争对手停止研发,乃至破产。恰恰相反,拥有诸多核心机密的大公司时刻面临着即将到保护期的挑战,与其用多重手段并举去延迟竞争,他们也意识到,不如早早地通过授权,从而既能获得一部分权益收入,又能通过附加条件,在其主导下,共同扩大市场规模。

企业合规意识要趁早

究竟辉瑞和锐格医药的这起诉讼,最终会以何种结果告终?据上述法官称,一般来说,跨国专利诉讼裁定结果速度不会快,导致“拉锯”许久的主要原因还是在对机密所有权的举证过程。

亟需注意的是,在经济全球化加剧大环境下,跨国合作愈来愈趋于频繁。尤其是一些“专精特新”领域随着各国对知识产权的重视程度不断提高,类似的跨国商业诉讼占比也将提升。

上述法官建议,最好的应对之策就是企业提升商业机密保护意识,优化相关合规建设,从“娃娃”阶段可能就要抓起,不能等做大做强了才意识到存在问题。

为避免此类纠纷,卫峰则建议,为维护企业自身的商业秘密,企业不仅需要积极与员工签订保密协议,并督促员工履行保密协议,提高员工的违约成本。同时,企业需对于技术成果,可以根据技术成果的研发难度、获得专利授权可能性及授权范围、企业保密能力等,提早安排申请专利速度。

同时,企业应当与就职于竞争对手的新员工签署不侵犯原雇主商业秘密协议,如果发生纠纷,此类协议是证明企业没有侵权故意的有利证据,还能有力督促所聘员工认真履行与原雇主签订的保密协议。其次,还要慎重使用其在原雇主处获得的技术经验。

中伦律师事务所权益合伙人张鹏也在一篇公开文章中指出,基于地域性、企业控制风险需要、各个法域存在不同的优势与劣势等原因,企业需要全球化视野下部署相关准备。

评论