记者 |

编辑 | 黄月

最近,“和自己的素颜和解”的话题引发大量关注,处在风波中心的是一名戴着美瞳、面容姣好的女性视频博主,她对着镜头指出脸上并不明显的种种缺点,哭着说要“很久都没有好好看过自己了”。一石激起千层浪,网友纷纷指责她做作、戏太多,认为她是以反对容貌焦虑之名,行美貌霸凌之实。

这名博主的发言中到底有几分真实的焦虑,又有几分作秀的成分,我们大概不得而知,不过,在这个话题存在的初期,确实是有一些女孩为了对抗自卑感而寻求与自己的和解,但随着更多人参与进来——其中不乏漂亮的颜值博主,才逐渐演变成一场略显诡异的素颜比美大赛,那时的评论区还较为友好,直到此次视频事件爆发,“和素颜和解”这句话才进入人们的视野,被反复分析和抨击,并发展到人人喊打的程度。

抨击的声音分为几种,有人认为无需和解,接受自己本来的样子就好;也有人“拒不和解”,坚持要用化妆来掩盖脸上的瑕疵;还有人中和了这两种说法,一边呼吁接纳自我,一边也鼓励大家合理地通过化妆来改善自己。无论是哪种声音,都在强调社交媒体对容貌焦虑的渲染已经够多了,作为普通人不应该与之同流合污。但是在得出这些结论后,焦虑本身是否就消失了呢?好像也并没有,不然这个话题也不会掀起这么大的波澜。

或许,我们可以从此次事件的回应谈起,它们揭示了怎样的矛盾心理?在焦虑与反焦虑之外,我们还能拥有对女性容貌的另一种想象吗?

当“拒绝焦虑”和“努力变美”同时出现,我们还能克服对容貌的关注吗

“别再制造容貌焦虑了,这不是能化妆嘛。”

“皮肤差那就天天保养,胖了就去跳绳练操,皮肤差了就注意饮食,没钱就多挣,与其坐在原地守望有人来救济自己,不如努力成为那样的人。”

“要学会接受不完美的自己,但接受不等于摆烂,自己也要尝试去改变。”

在话题的一众回应中,像上述的说法得到了许多赞同,大意是要在拒绝容貌焦虑、坦然接受自己的不完美之余,再尽量去自我改善,不管是通过化妆,还是更为健康的运动与饮食。

类似的声音在小红书或豆瓣女性向小组也屡见不鲜,每当有女孩抱怨自己的长相并贴出自拍,评论区就会立刻变身夸夸群,赞美对方“明明很好看”,但是在一片对自尊自爱的欢呼声中,也夹杂着不少对于变美的提议,比如认为楼主应该试着换个发型,或者换一个没那么老气的妆容,有趣的是,“不好看也没关系”从一开始就被排除在了选项之外。看上去,即使再怎么强调“爱自己”,努力变美还是永恒的主题,只是这样一来,容貌焦虑并没有消失,只是被暂时搁置了而已。

对于这种看上去有点矛盾的叙述,我们或许可以这样理解,接纳自己往往意味着对主体性的确认,而在市场经济下的中国,主体性本身就经常与独立自主、奋发上进的女性形象联系起来,这种形象与社会主义时代性别中立的“铁娘子”,以及前共产主义时代传统的、顺从的女性形象都完全不同,它强调的不仅仅是更强的经济能力,也是管理自身形象的能力。千禧年间的职场剧《杜拉拉升职记》讲述的就是这样的故事,杜拉拉代表了中国新一代中产阶级女性,自己没什么背景,但是最终靠个人奋斗实现了成功。我们不要忘了,这部剧被称为中国版《穿普拉达的女魔头》,当女主角从职场菜鸟变成游刃有余的老鸟,也实现了从丑女蜕变为美女的过程。

“以我为主”的话语劝说女性成为自我优化的主体,却实际上没有减轻多少外貌上的压力。因为女性必须不断投资于这个身体,来说明自己是一个合格的、热衷于自我实现的人。因为变漂亮是为了自己,所以就总有无限的潜力和空间去实现它,躯体不再是先验的存在,而成为了一项永远未完成的工程,一个转化个人身份认同的地方。奥地利学者伯娜德·维根斯坦发明了“美妆的凝视”这一术语,她认为,这种凝视不再像男性那样只是单方面地看向女性,而是一种女性看向自己与他人身体的方式,并要求身体持续塑形以求更加完整。通过人工缝合术,那个真正的我、我对自己的期望就这样被确定了下来。

这种对理想自我的迷恋在社交媒体上也十分明显,小红书里有一类很受欢迎的妆前妆后对比帖,博主首先会晒出自己的素颜照,然后再通过高超的技术来变得惊艳众人,从第一张照片划到第二张,蒙太奇效果使得美丽的容颜不再是神秘、不可触碰的存在,而是可以通过一系列步骤达成的具体目标。在这类帖子的文案中,博主还会细心地贴出衣服的淘宝链接、美瞳的品牌,讲清楚假睫毛的款式,让一切都变得更可见、可参考,传达出“只要努力去学,你也可以”的信息。

这样看来,当“爱自己”也同时意味着“自我提升”,容貌焦虑就是一个无论如何也无法摆脱的事实了。我们无法评判这种做法正确与否,因为爱美之心人皆有之,一边焦虑、一边反思焦虑也是很多女性的常态,这本来就不是她们的错。可是,如果焦虑始终无法驱散,那究竟要怎么和自己的外貌共处?

同时作为赋权和束缚的美貌,以及第三种可能性?

这是一个十分两难的问题,事关二元的”能动性与结构性“之争论。一些学者以及普通女性自己都已经深刻地意识到了这一点:一方面,在化妆和打扮的过程中,女性会产生充满能动性的力量感;另一方面,妇女的外表依然受到深刻的结构性约束和管制。在有关国内女性身体外貌的研究中,也时常可以看到对这一问题的矛盾态度。

在讨论民国时期的女子健美论述时,妇女研究学者游鉴明发现,当西方体能运动传入中国,“健康美”成为了时髦名词,人们开始呼吁女性解放天乳、除去缚腰,去挑战中国传统社会弱不胜衣的美丽标准。不少论者认为这与其说是为了女性自己,不如说是为了民族和强国保种,并且,当女性解除了身体上的各种束缚,号称有助于“健美”的食品和药物广告又让她们进入了另一种商品化消费的束缚。但是,在承认这些的同时,游鉴明也没有忽视女性的主体经验,她曾提到过一名《生活周刊》的读者戴梦琴在做过柔软体操后,“一变病躯为健康体格,且在精神上一变烦闷为愉快乐观”,戴还发现自己“臂上长出了一块小小的筋肉,心中觉得快乐,并有无限的希望。” 游鉴明总结道,这些女性既是健康美的接受者也是行动者。

改革开放后,性别化欲望的表达得到了更多支持,时装、化妆品工业得到迅速发展,在研究国内整容现象的《看上去很美:整形美容手术在中国》一书中,作者文华认为,身体是个人与社会进行权力竞争的重要场地,既是赋权也是压迫的中心。文华指出,女性通过整容得到了对生活的控制权,但是她们的身体却受到一种更细微的控制。当女性通过整容来帮助事业或婚姻成功,将美色作为资本为自己所用,这样的行为反而使性别化的外貌歧视更加根深蒂固。她最终得出结论,即整容手术是女性所使用的一种策略来实现生活中的自由,但这种自由仅仅是在结构内部行使的,而没有超越结构本身。

文华 著 刘月 译

华东师范大学出版社 2019年

从文华的观点来看,这个矛盾似乎是无解的,除非美貌不再成为人们向往的目标,但是这暂时看来还不太可能。不过,在近几年的美容研究领域,也有学者提出我们应该转换看待身体的视角,身体不仅仅像文华说的那样是权力所铭刻的表面,也不只是一个用于投资的载体,还是有着复杂感受与欲望的“活生生的身体”,这样一来我们就会发现,对于美丽容颜的向往、恐惧与焦虑,也可以不再是必须克服的问题,而是一个需要与之共处、不断发生变化的状况。

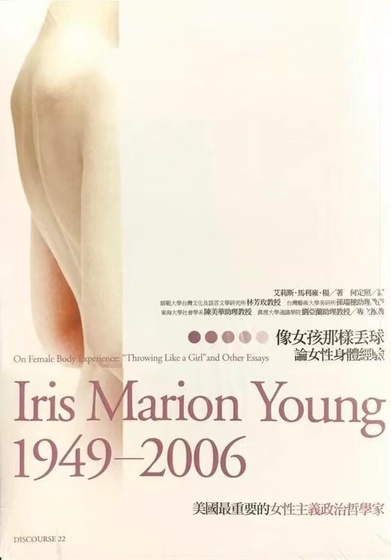

女性学者艾丽斯·杨曾经在《像女孩那样丢球:论女性身体经验》一书中,用服装的例子来进行说明,当女性精心打扮自己,她不仅仅是在确认自己当下的身份与力量,更是在与各种各样的身体产生联系——自己的身体、他人的身体,甚至是服装或一件漂亮的化妆品这样的非人之物。

杨在书中提到,男性更执着于看得见的可辨之物,而女人的欲望则是多元的,对触觉的兴趣大于视觉。服装对于女性而言有三种特殊性:触觉、相系、幻想。一件羊毛大衣的触感可以将主体(女性)沉浸于与客体(衣服)那流动的连续性中;当女人们分享衣服或评论彼此的穿着,服装经常像是连结姐妹情谊的丝线,她们并不拥有自己而是彼此分享;最后,服装的意象并不总是指出谁最完美的魔镜,而是通往各种角色与各种可能性的仙境。这是一种美学的自由,也是大部分男人的日常生活无法进入的自由,这种女性想象解放了各种可能性,颠覆和搅乱了属于男性的、功能理性秩序。

[美] 艾莉斯·马利雍·杨 著 何定照 译

商周出版公司 2007-1

如果遵循杨的观点,那么打扮自己的行为就不仅仅关乎自我的确证与赋权,或是消费文化对女性的荼毒,更是触发各种身体感觉的媒介,而这些感觉往往难以预测,是所谓的“能动性”与“结构性”的二元系统无法囊括的。这也让我们以一种新的视角来看待关于容貌的种种感受,我们可能对自己的外表感到焦虑,本能地想要拒绝美貌文化的侵袭,但又同时希望能变得更漂亮——就像文章开头提到的那样,在这样反反复复的过程中,我们或许有可能构建出独属于自己的真理。

研究巴西整容文化的学者Alvaro Jarrín也对这一视角持有认同观点,他曾经认为美貌是一种权力,让那些不符合美丽标准的人被排斥在社会之外。但是在接触过众多受访者后,他发现她们也会用自己的具体经历来颠覆这种权力关系。比如,一名黑人女性演员在一次演出中讲到,她的头发是天生的自来卷,在巴西文化中是不修边幅的标志,这让她十分痛苦并且无数次试图拉直自己的头发,但是在这样做的同时,她也对“什么是美”有了更深层的体会,认识到它除了是一种规范,也是一个生活事件,是在日常中会去积极感受与实践的事。

这令人想起,在小红书上也经常会有女孩分享出自己的身体叙事,有人苦恼于自己走样的身材,但是在读了《庄子》之后悟出了“不要过分苛责自己”的道理;有人小时候很讨厌自己鼻子的形状,12岁时开始研究隆鼻手术,但是当长大离开家之后却每次照镜子都能在鼻子上看到爸爸的影子,虽然现在还是时常抱怨,但已经不再想去动它了。

当然,这些叙事还没有结束,也许她们还是会在某天起床后重新陷入焦虑,也许不会。不过可以肯定的是,这些细微的身体经验总是在产生变化,也带动自己产生变化,这样看似普通、平淡无奇的感受慢慢地塑造着我们,也正是在这些感受的过程中,美才得以存在。

参考资料:

《看上去很美:整形美容手术在中国》 文华 著 刘月 译 华东师范大学出版社·薄荷实验 2019-4

《像女孩那样丢球:论女性身体经验》 [美] 艾莉斯·马利雍·杨 著 何定照 译 商周出版公司 2007-1

《性别、身体与医疗》 李贞德 编 中华书局 2012-7

《美妆的凝视:如何改造身体与构建美丽》 [奥地利] 伯娜德·维根斯坦 著 张小平 译 中国工人出版社 2021-1

Jarrín, Alvaro. (2017) The Biopolitics of Beauty : Cosmetic Citizenship and Affective Capital in Brazil, University of California Press

评论