记者 |

编辑 | 黄月

1987年,贾雷德·戴蒙德开始动笔为公众写书。这一年他50岁,在医学生理学、生态学和进化生物学领域均有所建树,研究的课题包括胆囊和新几内亚岛的鸟类,而在这个通常意义上职业轨迹已经定型的年纪,他的双胞胎儿子马克斯和乔舒亚出生了。“当时人们讨论2050年的时候世界会发生什么,其中之一就是热带雨林会消失。届时我已130岁,我肯定不会活着见到那一刻,但我的儿子们才63岁,正处于人生的壮年。我意识到,儿子们的未来不取决于胆囊,不取决于新几内亚的鸟类,而取决于这个世界的状况,取决于我们如何理解不同人群的不同经历。所以,是我儿子的出生激励了我从胆囊生理学转向历史、地理学、人类学等社会科学,并开始撰写面向公众的作品。”

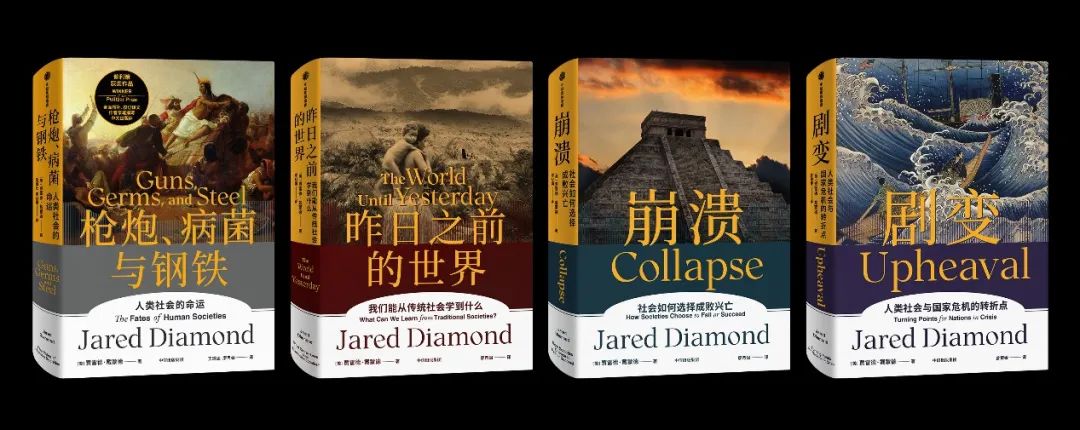

从1991年至今,戴蒙德陆续出版了《第三种猩猩》(1991)、《枪炮、病菌与钢铁》(1997)、《性趣何来?》(1997)、《崩溃》(2005)、《历史的自然实验》(2010)、《昨日之前的世界》(2012)、《为什么有的国家富裕、有的国家贫穷》(2014)和《剧变》(2019)。在被问到如何做到笔耕不辍时,戴蒙德回答称,是因为自己从未感到书尽有趣之事,在写作一本书时,对下一本书的主题就已成竹在胸。他说,他正在撰写一本探讨“领袖在多大程度上决定了历史”的新书——一个被历史学家和普通人都津津乐道的恒久辩题。“希望这本书能在2027年,也就是我90岁生日的时候面世吧。”这位85岁的美国艺术与科学院、国家科学院院士依然神采奕奕,中气十足。

对中国读者来说,最熟悉的戴蒙德作品应是《枪炮、病菌与钢铁》。这本书缘起于戴蒙德在新几内亚岛做研究时偶遇的一位当地朋友亚力。亚力向他提出的问题曾长期萦绕在他的心头,让他用这本书来回答:“为什么是白人制造出这么多货物,再运来这里?为什么我们黑人没搞出什么名堂?”在《枪炮、病菌与钢铁》一书中,戴蒙德驳斥了种族决定论,转向分析各大洲的自然环境差异如何造成了不同的人类社会轨迹,并最终导致了人类历史中的“领先者”和“落后者”。自出版以来,这本书对全球史提纲挈领又具有说服力的叙述引发了无数赞美与争议。日前,戴蒙德与人类学家项飙以“人类社会如何走到今天?又将去向何处?”为题展开联线对谈,从《枪炮、病菌与钢铁》一路聊到新冠疫情和人类的未来。

地理环境差异是造成中西历史轨迹分化的重要推动力

戴蒙德对《枪炮、病菌与钢铁》的中译本再版感到开心。他说,这本书在中国首次出版的当年(2000年)仅卖出了4300册,到了2021年在中国却售出了近20万册,雄踞全球榜首,排名第二的是韩国(10万册)。

项飙注意到,戴蒙德在中国声名鹊起正是始于《枪炮、病菌与钢铁》,在他看来,这部作品之所以重要,是因为它对我们应该如何理解历史提出了重要的问题,他特别好奇的是,当历史主要是由主宰者或胜利者书写的时候,像亚力这样的“历史输家”该如何阅读历史呢?我们是否能够从历史输家的角度重新审视历史,重新思考淹没在历史长河中的挣扎与消弭?

项飙指出书中提及了郑和下西洋的案例。对中国读者而言,一个有趣的话题是,我们应该如何理解郑和的东非之旅?这段历史通常被解释为在权力过于集中、充满政治内斗的宫廷政治干预下,郑和错失了殖民非洲、抢先于哥伦布发现美洲的机会。但项飙提出疑问,我们是否应该质疑殖民主义被包装为历史驱动力的意识形态,而将之视作历史进程的越轨?“这将会是一个亟需在智识层面充分辩论的问题,这样的讨论将有非常直接深远的政治影响。”

戴蒙德坦言,他在那次与亚力的对话后并未与他重逢过,因此自己无从得知亚力对《枪炮、病菌与钢铁》的反应。对于中国和欧洲的历史分流,戴蒙德主要是从地理环境差异的角度理解的。他指出,中国的海岸线平滑,欧洲的海岸线曲折且有多座大型岛屿,各个半岛和岛屿逐渐形成拥有不同语言、社会和文化的国家,如意大利、希腊、西班牙、丹麦、英国和爱尔兰。从河流走向的角度来看,中国的两大河流长江与黄河呈平行东西走向,南北则由大运河贯通,帮助中国实现统一;但莱茵河、易北河等欧洲境内主要河流则像自行车的辐条般成放射状。这两方面差异造成了中国自古以来长期大一统,但欧洲则长期分裂的局面。

农业也在一定程度上导致了中西差异。戴蒙德称,欧洲农业以小麦为主,中国农业以水稻、小米为主,小麦是后期引进的。小麦的种植高度独立化,农民可以仅凭个人播种和收割。水稻种植则需要社群合作共同建设灌溉系统。在他看来,农业差异造成了中国文化更强调集体主义,欧洲文化更个人主义的倾向。在中国内部,农业种植的差异也能从不同地区人群的性格差异中看出来。戴蒙德表示,自己曾读过相关文章指出,小麦产区的中国人比水稻产区的中国人更个人主义。

关于岛屿的重要性,戴蒙德补充道,距离适中的、“可见”的岛屿能刺激人们迁徙的欲望。因此无论是远古时期的中国南方农民还是欧洲人,都积极地离开大陆,前往陌生的岛屿定居,而在非洲和美洲大陆原住民的移居与迁徙则在很长一段时间内相当罕见。

流动(mobilty)是人类历史发展进程中永恒的主题之一。在项飙看来,流动之所以重要,是因为它既是掌权者强加支配的手段,也是弱势者争取自由的途径。从历史上看,流动的重要动机是逃离支配,前往一个新的地点实践自由。虽然说殖民主义的本质并不是“逃离”,但它确实引发了大量被处决的欧洲人动身前往“新世界”。而项飙指出,在新冠大流行时期,流动呈现出了一种与以往时代截然不同的特性,这具体体现在它被技术手段严密控制,项飙称这些技术手段为“电子流动性基础设施”(e-mobility infrastructure),它能以一种前所未有的方式重新分配流动——在大部分公民被要求居家隔离以阻断病毒传播的同时,一小部分人(比如快递人员、医疗人员等维持社会运转必不可少的工作者)则能够快速流动。他说,21世纪,电子流动性基础设施的重要性甚至已经超过了流动本身,我们有理由认为,我们正在进入文明的一个全新阶段。

全球化已经改变了世界的规则

在最新一部著作《剧变》的结尾,戴蒙德将视野投向全球,指出当下我们面临的四大全球挑战分别是核武器、气候变化、资源衰竭和社会不平等。在此次对谈中,他屡屡提及解决全球问题的紧迫性。在他看来,全球化在某些方面已经改变了世界的规则,人类有史以来第一次意识到,有一些问题是整个世界共同面临的,需要全球性的解决方案。以新冠肺炎为例:一战后西班牙大流感虽然在全球蔓延,但其速度和波及地区远远不及新冠肺炎。

“在最糟糕的情况下,新冠肺炎将夺走全球2%人口——相当于1.5亿人——的生命,但我们还有比新冠肺炎更严重的问题,特别是气候变化。”戴蒙德指出,正如中国无法独自消灭新冠病毒一样,中国也无法将空气中的二氧化碳驱逐出去,没有任何一个国家可以做到。要解决气候变暖问题,各个国家必须齐心协力加强合作。

戴蒙德谈到的另一个重要全球问题是资源衰竭,他认为欧美国家消耗水、电、金属资源和食物的速度是不可持续的,当今世界已没有足够多的资源来供发达国家继续消费,然而在以欧美为发展模板的全球化愿景中,发展中国家的人们却被告知,只要努力工作,就可以过上美国人的生活,事实上那是不可能的。“如果印度和非洲人民达到同样的消耗率,相当于要以当前的消耗率养活900亿的人口,今天的世界连养活75亿人都勉强,又将如何养活900亿人?要想在2050年拥有一个稳定的世界,就不得不降低美国、欧洲、日本和澳大利亚的消耗率。所以我认为,如果我们想在50年后拥有幸福的未来,就要打造一个欧洲、中国、印度、非洲和美国之间生活水平和消耗水平更平等的世界。”

“如果我们只专注于竞争,我们都将毁灭。世界的未来取决于中国、美国、欧洲、印度和日本通力合作,共同解决全球气候变化、资源枯竭和不平等问题。”他强调。

项飙观察到,当今的全球化影响力已呈无远弗届之势,然而它也呈现出一种非常奇特的状态:第一,在技术层面,全球互联程度已达到前所未有的水平;第二,在意识形态或情感层面,不同地区对全球化都已萌发怀疑;第三,我们对全球合作的需求又比以往任何时候都更加迫切。看起来,当下的全球化似乎正在陷入“理智与情感”的矛盾。项飙认为,从16世纪欧洲对外殖民开始形成的全球化格局基于竞争、移民和自我利益驱动,二战后联合国成立,终于在制度层面为全球社会保证了一定的秩序感。值得注意的是,如今这一套全球化意识形态已陷入了死胡同,“很多生产和贸易活动很可能会出于生态保护和可持续的考量回归本地。”与此同时,全球协作变得更重要,却又缺乏基础。在项飙看来,除非我们能够在未来几年内对联合国等现有国际机构进行深入改革,否则全球合作无从谈起,但从目前来看,他不知道具体该如何实现这一点。

关于戴蒙德提出的消耗率问题,项飙的看法是,我们应该更加重视全球南方的主体性及其提出的替代性方案。“现代化的叙事确实给我们呈现了一个相当扭曲的画面,即每个人都应该渴望拥有欧洲人或美国人那样的生活方式。但我们知道,从历史上看,这种生活方式是建立在枪炮和病菌殖民之上的。它在道德上是大有问题的,在生态上是不可持续的。因此,全球南方的任务是提供一个全球性的答案。”

项飙指出,甘地、章太炎、竹内好都曾对西方工业文明提出过深刻的批评,试图以另一种方式来想象如何组织个人与公共生活。当代全球南方的知识分子应该重新承担起这一任务,发动一场观念革命,宣布“你们拥有的物质财富我们并不感兴趣,我们的幸福感和获得感和你们不同”。他认为,大国停止干涉全球南方国家的内部事物或许是变革的起点,与此同时我们也应当在巨大挑战面前保持冷静的头脑,“我认为未来几年并不容易,我们需要进行一些深刻的批判性思考、宣传以及辩论。”

新冠疫情会促进人类在其他全球问题上加强合作吗?戴蒙德对此持谨慎乐观态度。从表面上看,气候变化的恶果不如新冠肺炎那般直接迅速地展现在我们面前,它以饥荒、海啸和疾病传播等间接方式夺走人类的生命,且作用是缓慢渐进的。但新冠肺炎或许会是一个比气候变化更好的“老师”,提醒我们全球问题亟需全球性的解决方案。“我认为我们有51%的可能取得全球解决方案,49%的可能走向一个不圆满的结局,机会就在我们的一念之间。”

历史是道德故事还是科学?

对谈的最后一部分围绕历史写作展开。项飙认为,历史不是一门科学,因为从根本上说,历史事关人类的活动,它需要被定义归属——征服者和胜利者的历史与受害者和失败者的历史是不同的。他相信历史是一个道德故事,赋权人们去理解他们所处的位置,并指导他们如何行动:

“根据目前的历史叙述,郑和的远航错失了机会,因为殖民扩张、发达的工业以及采掘原材料等才被认为是历史的推动力,但这只是历史的一个版本。如果你从拉丁美洲、非洲,特别是像夏威夷或玛雅帝国几乎被灭绝的土著人和澳大利亚原住民的角度来看,历史就是规则的历史、野蛮的历史。那么,我们应该如何拥有多样的叙事呢?我想,我们可以给予那些不在历史中心的人一种力量感和目的感。然后他们可以站出来说:这是我的理解,这就是我选择的生活方式。因此我再次强调,贾雷德的书是如此重要,他提出所有这些问题可能会引发其他叙事方式出现,并丰富我们对人类的理解。”

戴蒙德表示,自己一直试图使历史变得更科学,因为他看到了历史的教训是有可能具有普世意义的。以新几内亚人为例,新几内亚的社会形态仍然非常原始,人们使用石质工具,没有政府和文字,争斗不断,甚至食人,但戴蒙德注意到了在新几内亚人和美国人之间仍然具有共同的基本人性特征,这对他来说意味着历史的普遍性。他举的另外一个例子是古希腊历史学家修昔底德,他在《伯罗奔尼撒战争史》中揭示了帝国战争背后的普遍逻辑——如果你不发出信号,对方就会对你的行为感到惊讶。“所以我谨慎乐观地认为,是的,我们可以把历史发展成科学。”

在对谈最后,两位学者给致力于写作的年轻人提供一些建议。项飙认为,对于中国或其他亚洲国家长大的年轻人来说,写作的起点应当是自己有沟通的欲望,“因为我们往往特别看重写作,认为写作是一场表演。你必须遵循一定的框架、一定的体裁、一定的公式,以证明你有能力驾驭某种写作风格,那么你是在为幽灵写作、为权威写作,而权威会批准你获得任何你想要的奖励。如果你这样写,就是没有目的的写作,那就不要再写了。”他提醒我们在当今的社交媒体时代对矫揉造作的同理心和虚张声势的写作保持警惕。

虽然社交媒体时代导致人们的注意力下降,对长文章和书籍丧失了耐心,但项飙同样认为一个巨大的、历史性的机会正摆在写作者的面前:“年轻人的教育水平已有了如此戏剧性的提高,特别是在亚洲和全球南方,年轻人渴望新的想法、新的分析、新的语言,以便他们可以使用来对自己的存在进行批判性思辨。因此,这是一个巨大的、历史性的机会,可以让我们进行有深度的、与公众相关的写作,从而影响公众的思想,促进社会变革。”

戴蒙德提醒我们,在写作时保持不耻下问的态度将使人受益匪浅。就他本人而言,他一直在写作中保持合作交流的开放态度,从其他领域的专家那里学习,并将他们的见解消化吸收,融入自己的写作中。另外,他分享了一个他从前英国皇家学会主席罗伯特·梅(Sir Robert May)那里学到的写作技巧:将写作分成两个阶段,先将想法记录下来,编号,待组织好顺序后再根据草稿一行行重写,把它变成文笔优美的文章。

评论