编者按:20世纪30年代,英国出版商维克多·戈兰茨主持过左派读书俱乐部,出版过一批诸如乔治·奥威尔的报告文学《通往威根码头之路》、反法西斯斗士亚瑟·凯斯特勒的自传《西班牙自白书》、约翰·斯特拉奇的政论《社会主义的理论与实践》,以及埃德加·斯诺的长篇纪实报道《西行漫记》等书,风靡一时,不但发挥了不凡的政治影响力,而且它们充满另类思想视角的政治挑战,让当政者不能不悚然而动,对于战后英国工党主导的激进社会改造做了事实上的思想铺垫。本文就是对这一作家群体的介绍与梳理。

《英国左派读书俱乐部的兴衰》

文 | 赵国新(原载《读书》2007年第10期)

二〇〇一年,伦敦的一家老牌出版社维克多·戈兰茨出版公司推出了一本很特别的书:《左派读书俱乐部文选》,编者是《伦敦书评》的资深编辑、学者保罗·莱蒂。之所以说它特别,乃是因为书中所收文字,均选自距今久远、早已丧失时效性的政治性作品,它们都是二十世纪三四十年代的畅销书,是当时著名左派人士的成名之作,例如,乔治·奥威尔的报告文学《通往威根码头之路》(The Road to Wigan Pier)、反法西斯斗士亚瑟·凯斯特勒(Arthur Koestler)的自传《西班牙自白书》(Spanish Testament)、约翰·斯特拉奇(John Strachey)的政论《社会主义的理论与实践》(The Theory and Practice of Socialism)以及埃德加·斯诺的长篇纪实报道《西行漫记》等十余种。在英美读书界,它们中的绝大部分,早就随着时代转换、世事变迁而湮没不闻。它们是藏书家猎奇的目标,大图书馆隐蔽角落的专藏;它们最热忱的读者,恐怕只有“烧冷灶”的学者,搜寻生僻文献的博士生。

在战后自由资本主义凯歌高奏的声浪中,在寄托当年政治理想的政权分崩离析之后,这些时代印记深刻、内容多为政治宣传的著作,在今日一般读者看来,已经不合时宜;即便其中的若干作者,对于当年自家的见解,也是弃若敝屣,羞于承认,甚至不惜以今日之我反对昨日之我。不过,在当年的英国,尤其在青年知识分子当中,这些畅销的严肃著作却发挥了不凡的政治影响力。它们充满另类思想视角的政治挑战,让当政者不能不悚然而动。事实上,它们对于战后英国工党主导的激进社会改造做了思想的铺垫,就此而言,这些著述不仅仅具有文献的价值,作为一种“理论的实践”,它们也参与了历史的塑造。它们的出版发行和产生的巨大影响,是三十年代英国的激进形势使然,也与左派知识分子,特别是红色出版商维克多·戈兰茨(Victor Gollancz)所主持的左派读书俱乐部(Left Book Club)密切相关。

从传统上讲,英国知识分子与激进运动没有太深的历史渊源。英国的马克思主义文化理论家雷蒙·威廉斯,在写他那本社会思想史名著《文化与社会》(一九五八)之时,就敏锐地发现,从十八世纪末到二十世纪五十年代,那些声名显赫的英国知识分子,其社会思想大都带有保守主义倾向,即便是资本主义的严厉批评者,也往往带有浓厚的中世纪情结。这与欧洲大陆的情形迥然不同。早在十九世纪七八十年代,激进社会主义思潮在欧洲大陆的知识分子圈子里蔚然成风,可是,在海峡的这一端,却得不到英国知识分子的热烈响应。在当时的伦敦,传播激进社会主义思想的,大都是欧洲大陆的政治流亡者,他们是在一八四八年欧洲革命失败之后来避难的。英国的自由制度仿佛是一只铁笼子,既为这些危险的思想提供了安全的庇护,同时也驯化了其斗争的“野性”。到了十九世纪七十年代,在巴黎公社失败后,又有新的一拨政治移民加入这个行列,但他们始终无法打入英国知识界和工人运动的主流。当然,英国也有少数土产的社会主义者,例如,罗伯特·欧文的空想社会主义信徒、宪章运动的幸存者,还有基督教社会主义者,不过,这些人多为中产阶级知识分子,对于英国工人阶级没有太大的影响。在十九世纪八十年代之前,没有一位著名的工会领导人自命为社会主义者。在当时的英国人眼里,“社会主义者”一词简直是一个带有异国色彩的标签,足以骇人听闻。有人把这种现象归因于英国的政治传统,认为英国政治制度相对自由,弱化了工人阶级反抗的锋芒,让激进的社会主义意识无从产生。十九世纪九十年代出现的工党的社会主义,是改良性质的,并非马克思主义的革命版本。正如著名的工党史家亨利·佩林所说,这种英式社会主义有一个最大特点,那就是,它认为不用暴力就可以实现权力的转移。

马克思主义性质的政治团体在十九世纪九十年代才在英国出现,其成员多为产业工人,殊少知识分子。到了一九二〇年,几个马克思主义团体宣告合并,成立英国共产党。在第一次世界大战和俄国革命的影响下,开始有一批知识分子信奉马克思主义,不过,他们大多是出道不久的青年人,在国内没有影响力,也没有形成强劲的气候。思想进步的大牌知识分子都被工党罗致在麾下,这些人倾向于渐进式改良,反对马克思主义的激烈变革,如G.D.H.柯尔、罗素、托尼、韦布夫妇、H.G.威尔斯等。在二十世纪二十年代,十月革命严重冲击了德国和法国的政治生活,共产主义成为欧洲知识分子的核心话题,让许多作家为之心仪,贝托尔特·布莱希特即为显例。然而,在同时期的英国,即便是好异思奇的先锋派作家,对此也是熟视无睹,那里的知识分子最感兴趣的是心理分析,所以英国共产党的知识分子比例相当低。

英国知识分子在三十年代集体向左转,其主因是社会形势发生了突变:国内严重的经济危机,国际上法西斯主义抬头,社会主义国家前苏联的样板作用。在二十年代的欧洲,资本主义高度繁荣,一九二八年,英国还在流行一个口号:“要福特主义,不要马克思主义。”然而,到了一九二九年,形势急转直下,经济危机席卷而来,工业减产,设备毁坏,工厂废弃,失业人口剧增。到了最严重的一九三三年,失业工人达到三百万人。一贯养尊处优的中产阶级也难免失业之虞,在一九三四年春,有五分之一的白领失业。狄更斯笔下触目惊心的贫困景象,在二十世纪三十年代的英国居然再度出现。保守党政府应对无术,频出下策,削减公职人员的工资,致使民怨沸腾,造就了一个反叛的中产阶级。在野的工党也无救世良策,立场左右摇摆不定。一九三一年,作为帝国象征的海军,竟然也出现士兵哗变的现象,革命一触即发,资本主义的末日似乎来临。

国际形势也相当严峻,在远东地区,日本军国主义日益嚣张,一九三一年制造“九一八事变”,侵占中国东北;在欧洲,一九三三年希特勒上台,法西斯势力重整军备;一九三六年意大利入侵阿比西尼亚(今埃塞俄比亚);一九三六年西班牙组建了民主的联合政府,佛朗哥在德意法西斯的支持下发动叛乱。在这一系列震惊世界的大事件当中,英国无一例外地采取了绥靖政策。政府软弱无能的内外政策让一些青年知识分子失望之极,他们痛切感到,只有共产主义才能遏制法西斯主义,制止即将到来的战争。于是,他们把期盼的目光转向了国力蒸蒸日上的苏联。

相对于经济阴霾笼罩下的其他欧美大国,前苏联可谓一枝独秀,第一个五年计划提前完成,工业化迅速实现,社会主义福利制度已经建立起来,根本不存在失业问题,整个社会就像一部大机器,按部就班地平稳运行。仅此一项,就已经让英国的升斗小民羡慕不已了,更得到中产阶级知识分子的称道。介绍前苏联的书籍和报道,开始激增,而且相当正面,一时间,前苏联成为人类未来的唯一希望。

当时,在宣传前苏联成就方面,有四位作者最具影响力。他们分别是出身名门世家的约翰·斯特拉奇、费边社的思想灵魂韦布夫妇,还有一位是伦敦经济学院的左派教授哈罗德·拉斯基(Harold Laski)。斯特拉奇理想中的英国社会,就是苏式的社会主义社会,布尔什维克的革命共产主义是实现它的客观工具。韦布夫妇两次造访前苏联,在那里发现了他们心仪已久的价值观:以科学和理性更新社会,还有清教式的道德观。他们访问的成果《苏式共产主义:一种新的文明?》(一九三四)出版之后,在知识界引起了一阵轰动。工党出身的拉斯基也经历了巨大的思想转变,从相信渐变论和司法变革,转向鼓吹革命。总之,前苏联的一切都被理想化了。左派读书俱乐部就是在这种幻想与激情交织的思想氛围下出现的。

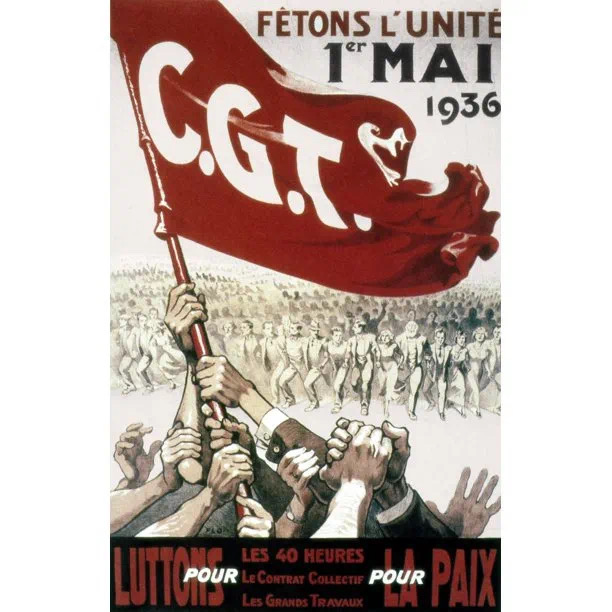

左派读书俱乐部的发起人和思想灵魂是红色出版大亨维克多·戈兰茨。戈兰茨一八九三年出生于伦敦的一个犹太人家庭,自小就在物质条件优越、文化生活高雅的环境下长大。他的祖父是犹太教的拉比,父亲是珠宝商,叔伯辈人物多为学者名流。他早年属于自由派,后来成为基督教社会主义者。他在牛津大学毕业后,投身于出版业,显示出精明的商业头脑和不凡的灵活手腕。一九二八年,他另立门户,创办了以自己的名字命名的出版公司,专事文学出版,获利颇丰。一九三五年五月,他仿照当时美国出版业的做法,建立了会员制的左派读书俱乐部。他的初衷并不是为了扩大营业额,而是有着深刻的政治用意。从近的方面说,这是为了给反法西斯运动和反战事业制造舆论,避免英国也走向法西斯的道路;从远的方面说,是为了给英国未来走向社会主义做思想准备和政治动员。就在左派读书俱乐部筹建过程中,人民阵线政府在法国大选中上台。这个消息令他大受鼓舞,他希望这一局面也会在英国出现。

左派读书俱乐部的核心机构是选书委员会,由戈兰茨、拉斯基和斯特拉奇组成。他们负责遴选和审读书稿,选中的稿件交戈兰茨出版公司出版,由俱乐部负责发行,每月出版的新书以相当优惠的价格卖给会员。俱乐部还创办了小型会刊《左翼书讯》(Left Book News),免费赠送给会员,后来更名为《左翼讯息》(Left News)。它是沟通俱乐部与会员的重要纽带,由社论、动态和书评这三个主要栏目组成。社论由戈兰茨本人执笔,动态栏目报道俱乐部的活动,书评栏目是由拉斯基和斯特拉奇主持笔政,品评和推荐俱乐部本月发行的新书。左派俱乐部招募会员的广告发出去后,读者反应强烈,应者云从,在一个月内,就有七千多读者登记入会,大大超出戈兰茨本人的预期。一年后,会员达到四万五千人,在发展最鼎盛的时候(一九三八年三月),达到五万八千人之多。

左派读书俱乐部从它一九三六年成立到一九四八年解散,十二年之间,总共发行“月选新书”一百五十种,其中绝大部分是时政评论、纪实报道、回忆录,一般意义上的文学作品只有四种。在月选新书当中,偶尔也有质量很高的学术论著,例如马克思主义历史学家A.L.莫顿的《人民的英国史》(A People’s History of England),自首次出版以来,多次印行。最受欢迎的是长篇纪实报道和自传性作品。埃德加·斯诺的《西行漫记》由左派读书俱乐部发行后,在读者中引起了相当强烈的反响。这本书于一九三七年十月出版,此时日军正在空袭南京,有关侵略军兽行的报道开始见诸英国报端。这个月的《左翼讯息》即为中国专号,所刊文章谴责日军暴行,呼吁英国民众支持中国的抗日战争。在以后的几个月内,左派读书俱乐部举行了上百次的集会和游行,声援中国的抗战事业。戈兰茨本人投入了相当大的心力,他组建了声援中国运动委员会,支持国共两党的统一战线,因此获得国民政府颁发的勋章。

左派读书俱乐部成立之后,组织会员在全国各地建立读书讨论小组。小组规模大小不一,大到城市里的数百人,小到村子里的几人,到一九三七年底,俱乐部下辖七百三十个地方讨论小组,几乎遍布全国城乡。小组定期讨论俱乐部每月发行的新书,组织各种政治集会。规模小的在会员家中聚会,一边饮用茶点一边讨论;城里规模大的讨论小组,在咖啡馆、书店或者会议厅里聚会。随着俱乐部影响的扩大,讨论小组也扩展到海外,在澳大利亚、南斯拉夫、智利、中国、南非、挪威、锡兰等国的英国人社会里,都有数量不一的讨论小组。例如,仅澳大利亚就有十七个,一九三九年,布里斯班的一个小组有成员四百五十多人。俱乐部成员的构成复杂多样,大约五分之一是共产党人及其同路人,当然也有工党人士。就阶级成分来说,以中产阶级知识分子为主,也有工人;工人出身的成员主要集中在地方小组。除地方小组之外,俱乐部还下辖若干专业小组,由各个行当的专业人士组成:科学家、医生、工程师、律师、教师、公务员、诗人、作家、艺术家、音乐家、演员。

一九三六年爆发的西班牙内战,是左派读书俱乐部成立的重要契机,以各种形式援助西班牙共和派政府成为左派读书俱乐部的重要活动。他们写文章、出书、演讲、集会和游行以示声援。各地援助组织也纷纷出现,他们运送食品和医疗设备,派遣医生,收容难民,领养巴斯克儿童。左派读书俱乐部发行了许多报道西班牙内战的书籍,其中最著名的两部是一九三六年十二月的月选新书《叛乱中的西班牙》(Spain in Revolt)和一九三七年十二月的月选新书《西班牙自白书》(Spanish Testament)。前者是长篇纪实报道,讲述了西班牙内战的来龙去脉,作者笔带深情,文字极富感染力。后者是左翼作家亚瑟·凯斯特勒(Arthur Koester)的自传。西班牙内战爆发后,他在西班牙进行采访,亲眼目睹了马德里的陷落,他本人也被佛朗哥的国民军逮捕入狱。书中所述,乃是他在西班牙惊心动魄的实际经历,以及身陷囹圄中的种种思考和体验。许多读者就在此书的打动下,潜入西班牙,加入了国际旅。有人认为,这本书是左派读书俱乐部发行最有传世价值的两部作品之一;另一本是乔治·奥威尔的报告文学《通往威根码头之路》。

在西班牙共和国政府这一边作战的国际旅,由各国左派和进步人士组成,其中有英国志愿者两千七百六十二人。由于英国政府奉行不干涉政策,禁止国民参与西班牙内战,这些志愿者大多是以偷渡的方式来到西班牙。他们先是偷渡英吉利海峡,潜入法国,然后,经过当地左派人士的悉心安排,在月黑风高的夜间,穿过比利牛斯山的羊肠小道,才得以进入西班牙境内。这些人之中,有相当一部分是左派读书俱乐部的会员。战事惨烈,伤亡率奇高,在英国志愿者中,有一千七百六十二人受伤,五百四十三人死亡,死者一半是英国共产党员和共青团员,他们当中有马克思主义思想家克里斯托弗·考德威尔(此人有英国的“卢卡奇”之称)和马克思主义批评家拉尔夫·福克斯。

左派读书俱乐部的兴盛,有英国共产党鼎力相助的因素,它的迅速衰落,也与戈兰茨同英共发生分裂有关。自从一九二〇年成立之日起,英国共产党一直唯前苏联马首是瞻。一方面因为,前苏联是当时唯一的社会主义国家,其意识形态吸引力实在难以抗拒;另一方面,在英国政治格局中,英共的力量太弱,它需要前苏联秘密资金的支持,这样一来,英共的内外政策就不得不附和前苏联的意旨。在一九三五年共产国际“七大”之前,英共受到共产国际的误导,奉行阶级对抗政策,把社会改良主义与法西斯主义等量齐观。这一错误的关门主义政策使英共在国内陷入孤立,错过了在三十年代初整合激进力量的大好良机。共产国际第七次代表大会正式放弃了阶级对抗策略,宣告成立统一战线,以应对法西斯的猖獗,这才有英共与戈兰茨的携手合作、共创左派读书俱乐部的局面。可是,到了一九三九年,前苏联突然与纳粹德国签订互不侵犯条约,这在前苏联一方自然有它不得已的苦衷,然而,西欧的左派人士对此颇感意外,质疑之声一直不断,英共的声望自然受到打击。“二战”爆发之后,包括戈兰茨在内的英国左派全力支持政府参战,最初英共也持有这一立场,然而,后来它一度听从莫斯科的指令,认为这是一场帝国主义战争,力主反战,左派读书俱乐部的领导层因此而发生分裂,斯特拉奇支持英共的政策,拉斯基和戈兰茨坚决反对。团结的基础不复存在,自由讨论也就无从谈起,紧接着,“二战”爆发,此时最需要的是行动,而不是思想,左派读书俱乐部开始走下坡路,会员数量一路下滑,战争结束后,只剩下七千名会员。一九四八年,戈兰茨解散了俱乐部,他的理由是,工党已经上台执政,左派读书俱乐部的历史任务已经完成。

左派读书俱乐部的初始目标是推动人民阵线政府的成立,防止战争的爆发,这一目标未能实现,但是,它在战前和“二战”期间对于激进思想的传播,却为工党在一九四五年大选中击败保守党铺平了道路。在新成立的工党内阁中,有八位阁员曾经是左派读书俱乐部的成员,其中包括已经放弃共产主义信仰的粮食部长约翰·斯特拉奇,就连首相艾德礼本人,也曾经是俱乐部的供稿人,他的《工党展望》(The Labour Party in Perspective)曾经是俱乐部的月选新书。在战后工党主导的社会改造中,左派读书俱乐部当年所要求的充分就业、房屋兴建、医疗社会化等福利改革措施,在很大程度上都得以实现。

在战后的岁月里,特别是在一九五六年英国新左派兴起之后,“老左派”戈兰茨也与时俱进,找到了新的政治议题,投身于人道主义事业与核裁军运动,不过,这位昔日的文化英雄已经过时,社会声望和影响远不如当年,这个时代激进的思想舞台,已经逐渐为E.P.汤普森和雷蒙·威廉斯等新人所占据,但这一代新左派的中坚人物,当年也都是左派读书俱乐部的热忱读者,或许这一点还可让他深感自慰。

(Paul Leity ed., Left Book Club Anthology, London:Victor Gollancz, 2001)

来源:读书杂志

评论