种子是农业的“芯片”,种业是农业现代化基础,是农业产业链的源头。

作为农业大省,山东历来重视种子。20多年前,山东就开始实施“农业良种工程”,在良种培育推广上投入了巨大的精力。近年来,山东更是致力于发展现代种业,发起种源“卡脖子”技术攻关,立志打一场种业翻身仗。

时至今日,山东已经在蔬菜良种培育,耐盐碱种子研发等诸多方面取得了突破性的成绩。这不但是建设农业强省的强劲动力,而且在全国范围对于农业增产增收都具有非凡的意义。

“蔬菜硅谷”里的种业竞争

“一粒种子创造一个世界,一项技术改变一个生态。”“蔬菜硅谷”寿光的发展、成名过程,就是对这两句话的生动诠释。

“蔬菜硅谷”寿光的故事

1989年,寿光市三元朱村17个冬暖式蔬菜大棚试验成功,自此开启了蔬菜种植模式的革命。季节转换对蔬菜种植的限制由此被打破,蔬菜种植在人们面前展现了无数可能。

20世纪90年代,世界排名靠前的种业企业就开始入驻寿光。截至目前,已经有30多家国外种子公司在寿光设立育种研发基地,累计推广蔬菜品种860多个。

先进的种植技术,优良的蔬菜种子,为寿光带来了翻天覆地的变化。默默无闻的县城成为了天下闻名的“蔬菜硅谷”,引来大批人员参观学习。“寿光模式”由此走出了市、走出了省,成为无数人脱贫致富的利器。

寿光的成功,最为关键的原因有两点,一个是冬暖式大棚种植技术的推广和不断升级,另一个就是蔬菜良种的加持助力。这两者是相辅相成、相互促进的关系。种植蔬菜离不开良种,致力于研发尖端良种的种业企业,也亟需要一流的种植环境和技术,来检验新研发种子的性能。

有了一流的种植技术,再加上一流的种植环境,一流的种菜人能够最大限度地满足良种生长的各种需求,让良种发挥最大的效用。这也是众多世界知名企业入驻寿光的重要原因,可以说,今日的寿光,不仅是蔬菜生产基地,更是知名企业比拼实力的擂台。

“如果想成为一个世界知名种子公司,那你首先要在寿光取得成功。”这句话已经成为众多世界知名种业企业的共识。

众多世界知名种企的入驻,加速了寿光蔬菜产业的发展的同时,也卡住了农民的“脖子”。

进口种子一度主导了寿光的蔬菜种子市场,西红柿、无刺黄瓜等“洋种子”占据七八成市场份额。进口种子,价格昂贵还经常随意提价,一粒种子就能卖到一元钱,一亩地光种子就要花费2000多元,农民们苦不堪言。

眼前的困境,让寿光、乃至山东都认识到了研发自主知识产权良种,攻克种子“卡脖子”难题的重要性。

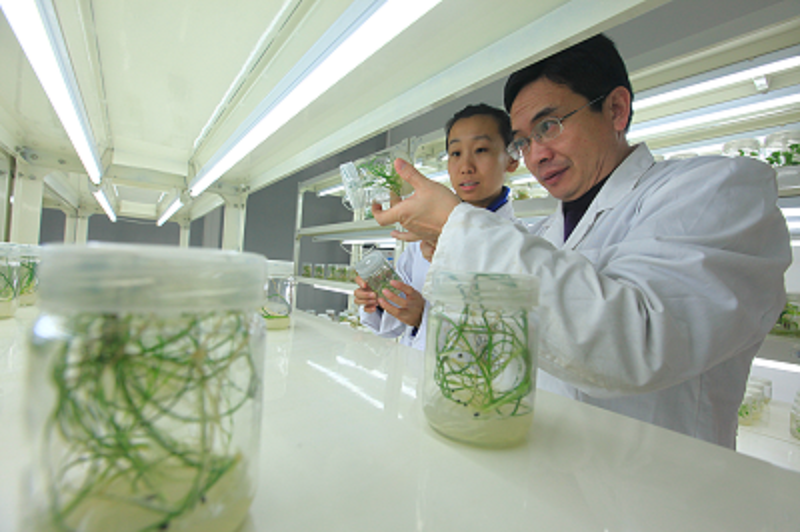

行动迅速展开。2010年,寿光蔬菜种业集团成立,开始自主研发蔬菜良种,当年国产蔬菜种子市场占有额就增加到54%。接着,众多研发要素迅速向寿光集结。目前,寿光已经建成了国家现代蔬菜种业创新创业基地、中国农科院寿光蔬菜研发中心、国家蔬菜工程技术研究中心寿光研发中心、全国蔬菜质量标准中心,四个国家级平台。建立起了高标准的种质资源库、分子育种实验室、种子加工车间、种子周转库等,实现了从育种研发到种子生产一条龙服务。

以上事实表明,山东完全有能力突破种子“卡脖子”难题。

成绩单

数据显示,目前,寿光市拥有种业龙头企业7家,自主研发蔬菜品种140个,年繁育蔬菜种苗达17亿株,全市国产蔬菜种子市场占有率已经达到70%以上。除彩椒、洋葱、胡萝卜等少量品种外,黄瓜、圆茄、丝瓜、苦瓜、豆类、西葫芦、甜瓜、番茄等绝大多数蔬菜种子已经实现自给。山东种业实现了“从无到有”“由弱到强”的跨越性转变。

回首看,山东取得这样的成绩属实不易。要知道,我们的对手可是30多家世界知名种业企业。可以说,正是山东科研人员不畏艰辛,迎难而上,山东的种业才得以爬坡过坎,笑傲山巅。从结果来看,这样的付出是值得的。

一粒种子,改变了盐碱地

寿光只是山东发展现代种业的一个缩影,一场种业翻身仗正在齐鲁大地打响,推动着山东由农业大省向农业强省迈进。

观察现代种业巨大效用,除了寿光蔬菜,还有一个很好的观察窗口,那就是黄河三角洲耐盐碱种子的研发。

在这里,因为一粒粒神奇种子的研发,上演了一起又一起高产奇迹。

“济麦60”的故事

6月5日,东营市垦利区垦利街道五庄村,村民胡长海交出了一份答卷。他种植管理的8亩小麦取得了平均亩产460.98公斤的好成绩。这个数乍看并不起眼,但这可是在土壤含盐量千分之四点五,PH值8.3的中重度盐碱地,对比往年,一亩地的产量也就300公斤出头的产量。一水未浇灌还能增产100多公斤,这堪称是盐碱地上的高产奇迹。

奇迹能够产生,得益于农科专家培育的新品种“济麦60”。这个品种具有抗干旱,耐盐碱等特点,是专为沿海盐碱地量身定制的增收神器,为不毛之地带来了丰收希望。

治理盐碱地意义重大,但也困难重重。多年来,山东在这方面做了诸多尝试,但效果并不明显。近年来,山东转变治理思路,把种子作为突破口,科研人员由治理盐碱地适应作物,转向选育耐盐碱植物适应盐碱地生态。

既然不能让地适应种子,索性去研发新种子,让种子去适应盐碱地。这堪称是治理战略的转变,为治理盐碱地提供了新的可能。相比让大山走过来,自己主动走上山去自然更具可行性和可操作性。

思路一变,天地也变得开阔。众多的耐盐碱品种也陆续涌现。

希森集团、国家马铃薯工程技术研究中心联合山东省农科院研发的耐盐碱马铃薯新品种,亩产量在轻度盐碱地超4吨、中度盐碱地亩产1.7吨。

山东省农业科学院作物研究所培育研发的耐盐碱大豆品种“齐黄34”,在中轻度盐碱地实现了亩产300公斤以上的高产目标。此外,还有耐盐碱的甜高粱、黑麦草、紫花苜蓿、田菁、西红柿等等大批作物新品种,已经取得了初步进展,正在加紧培育研发中。

2022年的山东省政府工作报告提出,要挖掘盐碱地开发利用潜力,争创国家盐碱地综合利用技术创新中心,建设耐盐碱植物种质资源库。可见,山东已将研发耐盐碱种子作为当前以及未来一段时间的重点任务。

我国有约15亿亩盐碱地,仅山东就有1590万亩,约占全省耕地面积的14.1%。研发耐盐碱种子,可以使盐碱地变成“良田”,这对提高土地增量是很有意义的,对中国粮仓、中国饭碗也能起到积极的保障作用。

发展现代种业,打赢种业翻身仗

山东能在种业上取得非凡的成绩,并不奇怪。

早在1995年,山东就在全国率先实施“农业良种工程”,截止去年,山东省级财政已经累计投入16亿元,连续27年支持实施农业良种工程,打造“济麦”、“登海”等系列良种品牌,全省农作物特别是粮食种子已经能够完全依靠自己解决,设施蔬菜品种国产化率达到80%以上,主要农作物良种覆盖率达到98%以上,良种对粮食增产的贡献率达到47%,为稳定提升粮食产能、保障重要农产品供给奠定了坚实基础。

不过,在取得巨大成就的同时,也要看到,山东种业一定程度上仍存在着部分作物种质资源匮乏、种子企业规模小、市场集中度低、抗风险能力差等短板,距离打造农业种业强省的要求还有不小的差距。

对此,山东有着清醒的认识,正在着力加快推进现代种业发展,大力开展种业自主创新,实施农业良种工程和现代种业提升工程,以发展补齐短板,加快现代种业强省建设。

省第十二次党代会报告再次明确要“培育壮大十强现代优势产业集群;实施现代种业振兴行动,开展蔬菜种源卡脖子问题技术攻关,建设果蔬等种质资源库,打造种业强省。为打赢种业翻身仗指明了方向,明确了目标,提振了信心。”

驰而不息,久久为功。可以预见,未来将有更多像“济麦60”、“齐黄34”这样的良种问世。齐鲁儿女有信心、有能力把种子这件大事抓好,端牢中国饭碗,为国家粮食安全交上新时代的山东答卷。

来源:推广

评论