记者 |

编辑 | 黄月

传染病(infectious disease)有程度之别。当一个社区、城市或国家之内出现传染病病例时,我们称之为爆发(outbreak);当它持续性蔓延,形成广泛的社区感染时,我们称之为流行病(epidemic);当它跨越国境和洲界,在全球范围内传播时,我们称之为大流行病(pandemic)。虽然流行病和大流行病之间并没有明确的医学界限,但没有人会否认,新冠肺炎与1918-1920年西班牙大流感一样,是大流行病的典型案例。

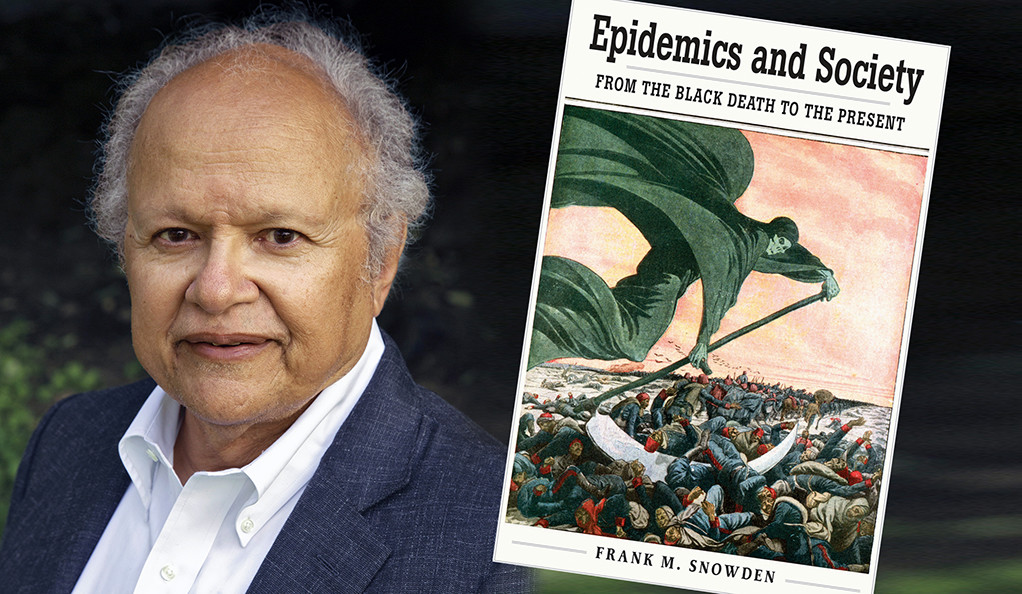

自2020年初爆发至今,新冠肺炎仍在严重影响我们的生活。耶鲁大学历史与医疗史荣休教授弗兰克·M.斯诺登(Frank M. Snowden)表示,他对此并不感到意外。造成这一局面的原因非常复杂,但若要深入理解新冠大流行的经验与教训,我们需要将历史的维度纳入考量。斯诺登长期致力于流行病如何反映社会、文化和政治环境的研究,他根据其在耶鲁大学开设的热门公开课编撰的历史作品《流行病与社会:从黑死病开始的瘟疫史》被世界经济论坛列为了解新冠肺炎爆发背景的必读书目。近日,该书中文版已上市。日前,斯诺登接受耶鲁北京中心邀请,在线与观众分享了他在《流行病与社会》中的重要观点,并从历史的角度回答了我们对疫情的种种困惑。

新冠何时结束仍不确定,我们尚不能实现群体免疫

新冠大流行将在何时,以何种方式结束?斯诺登认为这个问题的答案尚不明确,但可以确定的是,迄今为止的公共卫生应对方案不足以应对这一挑战——这并不意味着我们在过去与将来都将对大流行病束手无策,而是说我们其实可以做得更好。“新冠肺炎爆发这件事本身在某种意义上来说并不是悲剧,悲剧在于,它的严峻程度本可以避免。”

从历史的角度来看,大流行病不存在某种通用的发展模板。天花是一个显著的例外——它是唯一一种被人类消灭的病毒,尽管这也并不意味着我们可以对其他病毒进行同样有效的人为干预。鼠疫是我们最常想到的大流行病案例,它曾在数百年的时间里反复出现,即使如今它已不是一种有酿成大流行病可能的传染病,但每年全球依然有千人左右因罹患鼠疫去世。艾滋病是另外一个类似的例子:它不再是一个令人恐惧的大流行病,但艾滋病依然在人类社会中存在,需要公共卫生部门认真对待。就目前的情况来看,新冠肺炎不是一种人类社会能轻松摆脱的传染病。

在斯诺登看来,新冠肺炎酿成大流行病的一个重要原因是许多国家政府(比如美国)的现行防疫政策对科学技术盲目乐观,特别是将疫苗当作某种万灵药。斯诺登并不否认疫苗在保护民众健康、降低传染风险上起到的重要作用,但他强调我们必须在接种疫苗的同时采取其他社会措施,“如果接种疫苗只是防疫策略的一个有机组成部分,比如配合其他非药物性措施,疫苗的力量将最大程度地发挥出来。这个问题在美国尤为严重,我们将疫苗当作一个独立的措施。”

这种不合时宜的乐观导致一些西方国家忘记了,流行病的本质要求人类社会唯有达成共识、同舟共济,才能控制住疫情蔓延。在这方面,斯诺登认为一些非洲国家、东南亚国家和南拉丁美洲国家在此次新冠疫情中的表现值得我们参考借鉴。他发现,在新冠大流行初期,非洲没有像国际卫生组织担心的那样酿成严重的人道主义灾难,这是因为非洲人相信“你我命运相连”(I am because you are)的传统智慧,认为新冠肺炎是一个集体问题,积极遵守防疫政策,并且非洲联盟国家彼此也有相关合作。斯诺登特别注意到,卢旺达在应对新冠疫情时采取了许多创新策略,比如让艺术家和音乐家积极参与抗疫,创作防疫宣传歌曲等等。

与此同时,我们时代的一大显著特征——社交网络的普及——也对防疫造成了不良影响。某种程度上来说,失实信息和虚假信息的泛滥已经是与新冠肺炎如影随形的又一场“大流行病”,导致部分民众不愿遵守科学防疫政策。“我们如今生活在全球社交媒体的时代,我认为对国际性的失实信息和虚假信息进行一定程度的管控是有必要的,提高公共教育亦是同理。公众甚至是部分当局都对新冠肺炎缺乏全面准确的认识。”

斯诺登指出,除非我们充分认识到新冠大流行是一个需要全球合作的国际性问题,否则我们将无法如希望那样成功控制疫情进一步蔓延。他强烈批评“疫苗民族主义”,特别是富裕的西方国家囤积疫苗的政策,认为此举其实有百害而无一利。因为每一个新冠病人事实上都是一个病毒培养皿,病例的增加意味着变异病毒出现的可能性也在上升。事实上,这正是我们正在经历的,“一些变异病毒正在具有免疫逃逸的能力,突破性感染非常常见,而且我认为我们将看到越来越多此类病例。看起来我们似乎还未能形成群体免疫,(新冠肺炎)将会是一个更顽固的问题。”

“好消息和坏消息其实都取决于我们如何应对。如果应对得力,我们能够显著降低民众的痛苦和社会代价,但如果坚持采取那些我们知道不会起效的策略,这一疾病会演变成一个更大的问题,就会在未来看到更多棘手的变异毒株。”斯诺登说。

认为新冠“史无前例”,是一种极其有害的健忘

新冠大流行的持久性和它对人类健康和全球社会造成的强破坏力,令人震惊,但在斯诺登看来,认为新冠大流行“史无前例”,既不客观,也是一种极其有害的健忘。

遗憾的是,从医疗史的角度来看,人类的确会在记住一些流行病的同时遗忘另一些流行病。目前相关权威估计,1918-1920年西班牙大流感造成的死亡人数达1亿左右,以任何标准来看它都是人类历史上最严重的大流行病之一,但奇怪的是,这段仅仅发生在百年前的历史却在公共记忆中鲜少留下印记——历史作品和文学作品中对西班牙大流感的记录寥寥,它也没有对艺术产生多少影响。

斯诺登认为有两方面的原因。首先,西班牙大流感发生在人们正被一战及其后果吸引了全部注意力的时期。在巨大的社会与政治灾难面前,流行病似乎微不足道。另外,西班牙大流感的传播和它造成的死亡往往在很短的时间内发生,它在六周内就能传遍一个社区,几个月内就能传遍一个国家。与之呈鲜明对比的是黑死病,它被人类牢牢记住,很大程度上是因为它在几个世纪的时间内反复出现,以一种缓慢持久的方式折磨着当时的人,而且人们的注意力也未被欧洲大战这样影响全局的祸事转移。于是,黑死病成为了我们熟知的流行病典型,它改变了文学、绘画和教堂装饰,还使得公共卫生成为了一个独立的学科。

[美]弗兰克·M.斯诺登 著 季珊珊 程璇 译

后浪 | 中央编译出版社 2022-5

就新冠大流行而言,糟糕的应对措施至今都令斯诺登感到惊讶,毕竟关于流行病即将爆发的警告声从未停止过。在一天之内就能从雅加达飞至洛杉矶、野生动物栖息地不断被人类侵扰的全球化时代,无论是90年代的禽流感还是2000年之后的非典、中东呼吸综合征和埃博拉,都早已为我们敲响了警钟。斯诺登记得,安东尼·福奇博士曾在2005-2007年美国参议院听证会上表示,影响全球的重大流行病将不可避免地出现,如不提前做好准备后果将不堪设想。世界卫生组织也发布过类似警告。但遗憾的是,公众、政客和公共卫生官员对这个问题的注意力往往只持续很短的时间,投入流行病预防和基础科学研究的资金难以持续。在《流行病与社会》的新版序言中,斯诺登痛心地举了一个例子:2018年,在刚果民主共和国出现新的埃博拉疫情的那一天,时任美国总统特朗普解散了国家卫生安全委员会。“人类世界对于流行病的态度总在狂热和漠视的极端之间毫无过度地轮换,”他说。

在历史上,我们其实曾有过听从警告、采取行动预防悲剧再次发生的正面案例,那就是霍乱。这一最初于印度流行的传染病在整个19世纪传遍了亚洲、欧洲和北美洲,促使英国公共卫生界于19世纪30年代发起卫生运动,各大英国城市的改造运动轰轰烈烈地推行开来,如铺设下水道系统、重整街道、实施住宅和食品市场卫生管理条例等等。卫生运动随后辐射至全欧洲乃至全球,许多城市为此重建,比如巴黎和那不勒斯。正因为如此,人类虽然未曾消灭霍乱弧菌,但霍乱已不是一种大流行病威胁。

眼下的问题是,我们将记住还是遗忘新冠肺炎?斯诺登认为这个问题目前还悬而未决,它取决于我们是否下定决心认为这段经历值得铭记,它的教训是否值得借鉴;取决于我们是否认识到正确与失误;取决于我们是否记住医疗工作者和一线工作者为捍卫人类健康付出的巨大牺牲,以及表现出的大无畏英雄主义;取决于我们是否记住千百万在疫情中丧生的人的痛苦。

我们该如何为未来的流行病做好准备?

新冠大流行迟迟难以结束,让许多人担心人类被迫需要长期生活在某种“新常态”中。斯诺登认为,人们希望重回过去的心情是可以理解的,但“新冠结束我们就能回到新冠前的那个世界”是一个不现实的想法,甚至是一个有逻辑谬误的想法——正是那个世界导致了眼下的灾难,而今我们经历的这一切应该化作改变世界的动力,帮助我们预防新悲剧的发生。从这个意义而言,我们其实需要“新常态”。

教训之一是我们需要将更多精力投入到流行病对精神状况的影响。长期以来,我们习惯于将身体健康与精神健康区分开来,而公共卫生部门显然更关心前者。斯诺登援引美国的相关研究指出,新冠大流行与焦虑、反社会行为、阿片类药物滥用和家庭暴力上升有正相关关系,这提醒我们新冠肺炎也有可能对人类的中枢神经系统产生影响。因此他认为,我们需要重新定义公共卫生,将流行病对精神状况的影响纳入考量,建设完善相关设施,让受此困扰的人能尽早得到帮助。

其次,斯诺登认为,我们应该正视社交媒体在传播不实和虚假信息方面起到的破坏性影响。至少在西方国家,社交媒体的发展长期遵循自由市场原则,但一个更好的策略应该是在过度管控和管控不足之间取得某种平衡。“我认为我们正在为此付出严重代价,比如公众的误解,而这也导致了公众对遵守公共卫生规定缺乏意愿,比如接种疫苗、佩戴口罩和保持社交距离。”

最重要的是,我们需要抛弃对科学技术的某种“奇幻思维”,因为我们需要理性认识科学能做到的事和不能做到的事。除了科学以外,防疫成功与否更重要的其实建立在社会共识和集体信心上——公众是否与治理者达成某种社会契约,愿意遵守防疫规则?公众是否充分了解疫苗的必要性?唯有在合作的大背景之下,科学手段才能最大化地发挥作用。另外,我们也应意识到科学的局限性,比如由疫情加剧暴露的贫穷、不平等和环境污染是不能由疫苗解决的,而社会环境的多样性亦提醒我们注意,防疫措施无论多么科学合理都有不适用的情况,比如生活在第三世界国家贫民窟的人就很有可能难以遵守社交距离原则。

和18-19世纪的人相比,我们已生活在一个截然不同的世界中。彼时的人经历的是工业化,他们面临的最重要的传染病来源是受污染的食物与水,但如今的我们面对的传染病威胁只在这个高度工业化的全球化时代会出现。人类面对动物性传染病极其脆弱,这很大程度上是因为我们与动物世界的关系已经出现了巨大变化;人口激增和拥有高密度人口的大城市也增加了流行病的可能,而我们可能还未学会如何科学管理如此规模和人口密度的城市,确保城市居民的健康。

“因此我们从这段经历中必须吸取的经验之一是随时做好准备。这段经历带来的不应只是绝望,还应当是韧性与决心——这些巨大的悲剧很多时候是可以避免的,我们要想办法避免它们再次发生。”斯诺登说。

评论