假如不幸被误关进了精神病院,要如何证明自己不是精神病人呢?

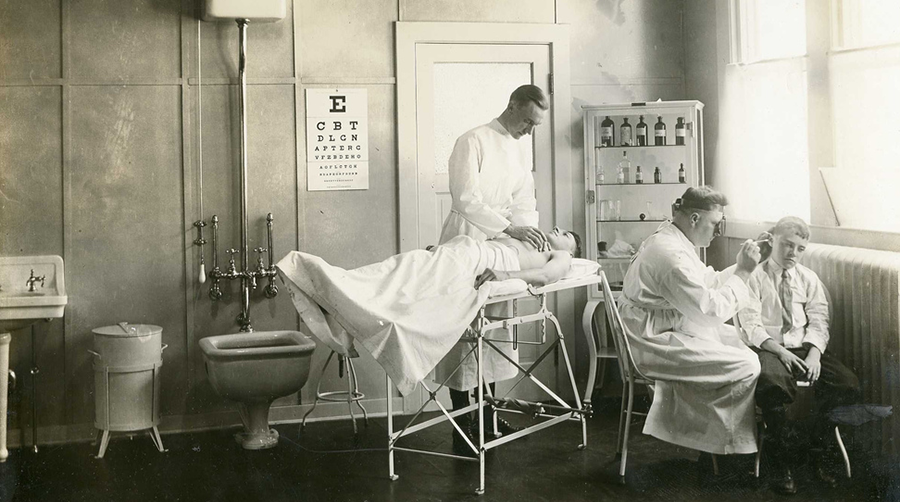

美国著名的心理学家大卫·罗森汉(David Rosenhan)曾在 1972 年做过相关的实验。罗森汉想知道精神医生的诊断是否经受得起考验,于是他找了 8 位实验者。实验者都是正常人。

实验者声称自己能听到 “轰” 和 “砰” 等声音(幻听的症状)以进入精神病院获得治疗。成功进入精神病院之后,实验者就恢复普通正常人的状态,记录下自己在精神病院的生活,并观察院方何时才会发现自己是个正常人。

由于害怕实验者会一直被当做是精神病人关在病院出不来,所以在实验开始之前,罗森汉教授给实验小组雇了一名律师来证明参与实验者都是正常人,而教授自己也写了一封遗书以防自己发生意外后无人知道真相。

结果实验者平均住院 3 周后出院,不过他们出院的原因不是因为他们痊愈了或者被发现了他们根本没病,他们之所以能出院,是因为他们 “病情轻微”,在档案上,他们依旧是 “精神病人”。

也就是说,医生自始至终都把实验者当做是精神病人看待。在实验结束后,实验者告诉医生真相,医生依旧认为实验者是产生了精神错乱,觉得整个实验都是实验者自己虚构出来的。

虽然这个实验的本意是测试精神医生的诊断的可信度,但它从侧面反映出了一个更为严重的问题 —— 标签效应。

“标签效应” 指人一旦被标上标签,就会成为标签所标定的人,别人也会把你当成标签所标定的人对待。

在第二次大战期间,美国心理学家招募了一批行为不良,纪律散漫的新兵做了如下实验:心理学家让那些新兵每月定期向家人写一封信来描述他们多么遵守纪律、听从指挥、奋勇杀敌。

结果半年后新兵们都变得像信上所写的一般优秀。

之所以会出现 “标签效应”,主要是因为 “标签” 具有定性导向的作用,无论是 “好” 是 “坏”,它对一个人的 “个性意识的自我认同” 都有强烈的影响作用。给一个人 “贴标签” 的结果,往往是使其向 “标签” 所喻示的方向发展。

有心理学家认为我们应该好好利用标签效应,用好的标签使人变得更加优秀。

但我们熟悉的标签往往都不是好的标签,而且网络文化的兴盛还进一步丰富了我们的标签库:

富二代、官二代、剩女、直男……

并不是每个富二代都骄横跋扈,为富不仁,但当你听到一个人是富二代时,你第一反应就觉得 TA 是个骄横跋扈,为富不仁的人。

社会上的许多问题,也都是因为标签效应引起的,比如说对伊斯兰教的误解,男女地位的不平等,地域之间的歧视……

心理学家建议利用 “标签效应” 去达到培养孩子的目的。但其实贴标签这种行为本身就是有失妥当的,不论你给一个人贴上好的标签还是坏的标签,都会蒙蔽你对对方的真实认知。在《别夸我了,刺耳》中我们也有提过,假如你因为给对方贴了好的标签从而对 TA 有了过分期待的话,其实是会损害到对方的心理健康的。

而不好的标签的危害自是不必言说,我的一位潮汕朋友就经常向我哭诉:

那些女生听到我是潮汕的都以为我是那种大男子主义的人,根本不肯和我深入交流。

不贴标签,我们才能做到公正地看待一个人。

那假如已经被他人贴了标签之后我们应该如何撕掉它呢?

❶ 静观其变

首先你要记住一点,不要和给你贴标签的人吵。通常醉了的人才会说自己没醉。和他人争辩只是无谓的举动,急于证明自己反而会让自己乱了阵脚,处于下风。毕竟不理智的行为只会让他人更加确定你的标签。

❷ 做好自己

很多时候话说多了不仅是大家,就连你自己都信以为真了。一旦你自己给自己打上了标签,就自己掐灭了所有的可能性。所以面对标签,更重要的是做好自己。不要被他人的标签所影响,落入 “标签效应” 的陷阱之中。

❸ 真诚交流

解铃还须系铃人,别人给你贴的标签,只有别人自己能撕下来。其实不必对给你贴标签的人心存芥蒂,因为很多人都意识不到自己给他人贴了标签。假如因为对方给你贴了标签,从此你就看 TA 不顺眼,不给 TA 好脸色看,TA 可能永远都没办法了解真实的你。不了解真实的你,就没有办法消除对你的偏见,撕掉你的标签。

当然,我们很多时候并不是一定要撕掉他人给我们贴的标签,因为有许多无谓的人我们其实不必在意,过好自己的生活就可以。但假如是身边的同事、朋友因为标签效应对你产生了误解,不要急躁,做好以上三点,再给同事一点时间,TA 一定会还你公道。

其实罗森汉实验还有后续,罗森汉的实验结果等于是狠狠地往医学界脸上打了一巴掌。医学界当然是不服了,其中一家精神病院就向罗森汉发出了挑战:三个月内你把实验者安排进我们医院,看我们不把他们给揪出来。

罗森汉教授欣然应战。最后那家医院 3 个月内新接收了 193 位病人,其中有 19 位被甄别为实验者。

估计大家大概也猜到结果了,罗森汉套路了医院,他一个实验者也没派过去。然而因为标签效应,那段时间院方看哪个病人都像是个正常人。

证明自己不是精神病人其实是个伪命题,一个正常人好端端的是不会被当做精神病人的。而且罗森汉的实验是在 44 年前做的,如今精神医学的误诊几率可以说是微乎其微。而我们问这个问题的本意只是为了让大家意识到贴标签的危害。

不过我们也很好奇,假如是你,你会怎么证明自己不是精神病人呢?

评论